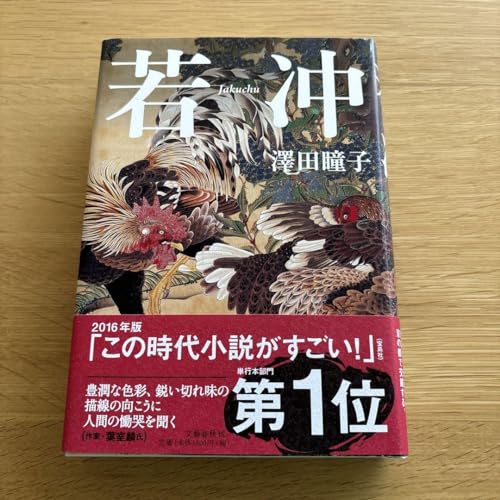

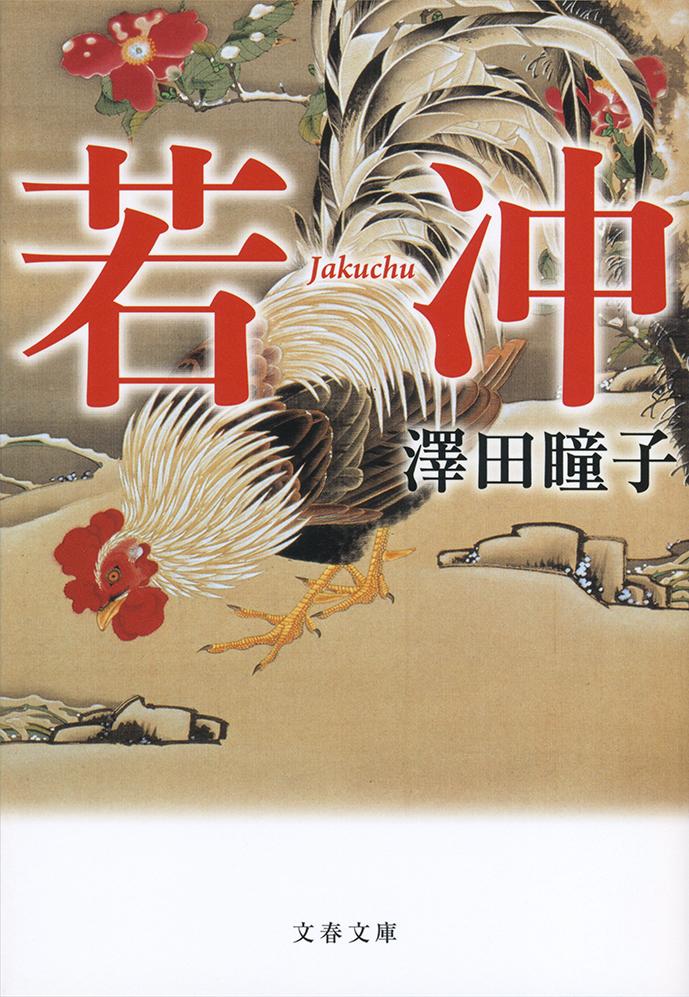

若 冲

著者:澤田瞳子

出版:文芸春秋社 文春文庫

緻密な構図や大胆な題材、新たな手法で京画壇を席巻した天才・伊藤若冲は、なぜ奇妙な絵を生涯描き続けたのか――。 そして、彼の精巧な贋作を作り続けた男とはいったい!? デビュー作でいきなり中山義秀賞、次作で新田次郎賞を射止めた澤田瞳子が伊藤若冲の画業の秘密に迫る入魂の時代長編。 商売にはまったく身が入らず、絵を描くことに打ち込む源左衛門(若き日の若冲)。 一方、義弟・弁蔵は姉をいびり殺した枡源の人々と、そもそも胸の裡をはっきりさせない若冲に憎しみを隠さない。 しかしそれに構わず、若冲は妹の志乃と弁蔵を縁組させ、家を継がせようと言い出す。 それに怒り狂った弁蔵は、若冲が妻を亡くして以来描き続けた絵を見て驚愕するのだった。 以降、絵の道にますます入りこんでいく若冲と、彼を憎むあまり贋作を生み出すようになった弁蔵。 二人の奇妙な関係は若冲の名声が高まるにつれ、より複雑になっていく。 池大雅、与謝蕪村、円山応挙ら当時の京画壇、王政復古が望まれつつあった政治的状況も織り込みつつ、若冲が生み出していった作品の深層にせまった意欲作---データベース---

ご多分にもれず、伊藤若冲の名前を知ったのは、この10年ほどです。今まで江戸時代の画家と言えば、どうしても江戸中心になっていましたが、それを京都にぐっと引き寄せたのが伊藤若冲でした。独特な色彩感覚と構図、そして実にリアルな自然描写、こういう視点が、彼の独自性を際立たせています。

京都は名古屋からも近いこともあり、何度も若冲の足跡を求めて出かけてみたりもしています。当時はほとんど出かける人も少なかった伏見にある若冲晩年の棲家となった石峰寺は、伏見稲荷からほんの少し南に下ったとこにありましたが、ひっそりとした佇まいは晩年の若冲そのままの風情を物語っていました。現在使っている小生の御朱印帳の題字は、この石峰寺で書いていただいたものです。これまでに若冲については下記の記事を書いています。中でも、上田秀人氏の「禁裏付画帳」は深く若冲が絡んでいてこの澤田氏の作品ともリンクする部分がたくさんあります。そして、この小説の文庫版の解説はこの上田氏が書いています。

この小説は、残された若冲の作品と史実、それらの点を繋ぎ創話するフィクションを織り交ぜた著者の筆力が素晴らしいの一言に尽きます。贋作で名高い市川君圭と若冲、どんな仲だったのかは知りませんが実在した人物ですし。若冲に妻がいたと仮説する緊張感に満ちた筋立ては、若冲の作品に潜む影を浮き彫りにしています。事物の生々しいまでの描写や氾濫する色彩の豪華さに目を奪われて気づけなかった若冲の内面性、悔恨や絵への執着はなるほど少なからずあったのだろうと思わせる筆致は、章毎に池大雅や円山応挙などが関わり合って紡がれていく様も差もあり何と思わせてくれます。若冲没後に仇敵を偲ぶ君圭の言葉で、若冲も読者も救われたように思う。清々しく読み終えた一冊です。この小説の章立てです。

目次

鳴鶴

芭蕉の夢

栗ふたつ

つくも神

雨月

まだら蓮

鳥獣楽土

日隠れ

「鳴鶴」では青果問屋「桝源」を隠居するところから始まりますが、ここで彼に妻があり、クラで首を吊って自殺していたことが描かれます。この意表をつく設定からこの絵師伊藤若冲」は始まります。その妻の死に秘められた苦悩と父の妾の子お志乃に亡き妻の弟が絡んでくるという設定にいささか度肝を抜かれます。まあ、ストーリーは読んでいただいた方が面白いのですが、そこに絵師としての若冲の作品がストーリーごとに関わってきます。小説の中では文字としての作品しか登場しませんが、こちらは実在する作品として視覚的に存在します。そういう展開がこの作品をより引き立てています。この「鳴鶴」に登場するのは《雪中鴛鴦図》鴛鴦は古来、夫婦和合の象徴。普通の鴛鴦が寄り添って描かれるのに比べ、この二羽は完全に水陸相隔てている。夫婦の情愛めいたものは何一つなく、まるでこの世とあの世、異なる世に暮らすかのごとき距離が、彼らの間にあった。木の間を遊ぶ小鳥、咲きしきる山茶花の色が鮮やかであればあるほど、「鴦」に顧みられぬ岩上の「鴛」の悲しみがひしひしと伝わってくる。

続く「芭蕉の夢」では池大雅に誘われて禁裏から蟄居を命ぜられて元左小弁浦松光世を訪ねます。そこで見た敗れそそけたつ芭蕉をみて書いた鹿苑寺大書院障壁画《月夜芭蕉図》がイメージされます。

「栗ふたつ」では後の円山応挙(丸山左源太)が登場します。そしてストーリーは桝源をついだ長男の死にいたり、葬儀の席で桝源との縁切りを宣言するのです。ここで有名な《動植綵絵》が相国寺に寄進されることになります。

円山応挙「栗篭図」

動植綵絵

「つくも神」では一時はお志乃を介して縁戚となる明石家半次郎との市場問題が勃発します。この話結構有名で、上田秀人氏の「禁裏付画帳」や秋月達郎の「京奉行 長谷川平蔵」でも登場します。ここで登場する人物たちは後のストーリーにも深く関わってきます。こうしてみていくと、若冲が活躍した時代は文化文政期で場所こそ江戸と京都の違いはありますが時代が重なるのが興味深いところです。

「雨月」では舞台は石峯寺に移ります。ここでは後に市川君圭の息子を育てることとなります。ここに至る紆余曲折はやはり小説の持つ面白さでしょぅ。

山門が特徴的な「石峯寺」

若冲の墓

この後、若冲は独自技法を駆使した《白象群獣図》などを制作していきます。小説では晋蔵にマス目塗りの手伝いをさせています。牙、目、口などを褐色で表されている。この升目描きの画は、二重升目という精度の高い技法で、印鑑も押されている若冲の真筆である。3点の枡目描作品のなかでは一番格調が高い。色も形も巧みで、印鑑もしっかり押されている。双眼鏡で見ると、枡のなかにもうひとつ四角形があり、立体的に見える(二重升目という精度の高い技法である)。

この若冲の復讐の鬼と化した市川君圭に、若冲は己の生き様を写し鏡のように見てしまいます。ただ己の欲望としての亡き妻「三輪」にたいする贖罪を吐き出すためだけに描くことが、己が生きている唯一の理由とも重なっていました。

このように、己の内側から溢れ出るエネルギーを絵筆にぶつけている若冲の生き様は、純粋に「アーティスト」であるということでしょう。一方の江戸での人気絵師・北斎や、浮世絵の広重などとも根本的に違うのはこの点です。北斎や広重は、今でいう「イラストレーター」と位置付けられます。ビジネスとしての依頼や、大衆が何を欲しているかを考えて描き出す、いわば「商業画家」です。これに対して若冲はそうした周囲からの期待や要望に応えるというよりも、己の罪を吐き出さずにはいられなかったタイプでした。

この頃までの若冲の作風を振り返ると、こうした「己のためだけに描き続ける絵」は、細密で色鮮やかな見た目と同居するように、ある種の孤独さ、寂しさを包含した作風に思えてならなりません。代表作とされる『動植綵絵』なども、スーパーリアリティ且つ最高級顔料による鮮やかな発色で目を引くものの、感情が抑制された鶏の目など、どこか寂しそうな、孤独感を感じてしまいます。主観を排した写実的な作風がかえって強烈な感情の吐露のようにも思えます。

そんな若冲も、天明の大火ののち、伏見の石峰寺に身を寄せていた頃、73歳にしてようやく「生活のために絵を描く」ことになります。

最後の「日隠れ」は若冲死後の物語となっていますが、オールスターが登場し大団円にふさわしい内容になっています。