ガースー黒光り内閣(2020.09.16PM~2021.10.04AM)の功績を列挙してみた。

(アベ政治から継承したものも含む)

首相官邸

※第202回国会(臨時国会…2020.09.16~2020.09.18 3日間)

※第203回国会(臨時国会…2020.10.26~2020.12.05 41日間)

※第204回国会(通常国会…2021.01.18~2021.06.16 150日間)

衆議院 / 参議員

外務省

※オフィシャル

公式サイト

t

●「自由で開かれたインド太平洋」の具体化

アベ政治の肝煎り政策として、2007年5月に「日米豪印戦略対話」を提唱。

日(日本)・米(アメリカ)・豪(オーストラリア)・印(インド)の4カ国間における外交・安全保障の協力体制の事で、通称「Quadrilateral Security Dialogue」(クアッド)と呼ばれている。

QUADをベースにし、二つの海(インド洋と太平洋)を交わらせて「自由で繁栄するインド太平洋戦略」「セキュリティ・ダイアモンド構想」となり、『自由で開かれたインド太平洋』へと進化を遂げていった。

これは、ガースー黒光り内閣でも忠実に継承され、新政権においても同様に継承されていく。

●日本学術会議の組織改編

「日本学術会議法」第7条2を根拠に、会員に推薦したうち、6名のパヨ会員を任命拒否したw

これまでは慣例的に推薦された者全員が任命されていたが、ガースーはそれを許さなかった。同法には「任命しなければならない」とはどこにも書かれておらず、違法性は全くない。

日本学術会議は、年間10億円もの税金が投入されているが、何の成果も上げておらず、国益にもそぐわず、単なる金食い虫の税金の無駄遣いである。

学術会議に入らなくとも学問は自由にできるし、寧ろ「学問の自由」を侵害しているのは学術会議のほうなのではないか。

任命拒否し、白日の下に晒したガースー、グッジョブ!

e-Gov 法令検索

●気候変動についてカーボンニュートラルを宣言

2020年10月26日の所信表明演説で、カーボンニュートラルを宣言。これも、アベ政治を継承したものであり、2017年の衆議院選挙や2019年の参議院選挙の公約の一つとして在ったものである。

首相官邸 (2020.10.26)

外務省 (2021.04.22)

菅総理大臣の米国主催気候サミットへの出席について(結果概要)

経済産業省 資源エネルギー庁 (2021.04.28)

2050年カーボンニュートラルを見据えた 2030年に向けたエネルギー政策の在り方

経済産業省 資源エネルギー庁 (2021.05.20)

カーボンニュートラルに向けた産業政策"グリーン成長戦略"とは?

経済産業省 資源エネルギー庁 (2021.07.21)

環境省

成長戦略の一つとして、2050年までに温室効果ガスの排出を全体として実質ゼロにする脱炭素社会の実現を目指す。更に、2030年度目標として「温室効果ガスを2013年度から46~50%削減」を目指す事も宣言した。エネルギー基本計画の素案もとりまとめられた。

●種苗法の改正

2020年12月2日成立。(閣法201-37)

農林水産省

●国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策

2020年12月8日閣議決定。

財政支出は合計40.0兆円程度。

事業規模は合計73.6兆円程度。

地方創生臨時交付金1.5兆円

グリーン投資を大きく進めるための基金2兆円

官民のデジタル改革1兆円超

首相官邸 (2020.12.04)

内閣府 (2020.12.08)

●携帯料金の引き下げ(低額料金プランの新設)

以前より、「携帯料金はあと4割削減可能」と言ってきた元総務大臣のガースー。

見事に携帯料金の引き下げを実現させ、新規契約事務手数料やMNP転出手数料の削減化にも成功。

現代において携帯・スマホは欠かせないものとなり、誰もが1台以上所有している事だろう。

一般国民にとっては、もはや実質的に減税されたも同じである。

☆NTTドコモ「ahamo」…20GB、月額2980円+1回5分以内の国内通話無料

株式会社NTTドコモ (2020.12.03)

☆ソフトバンク…20GB、月額2980円+1回5分以内の国内通話無料

ソフトバンク株式会社 (2020.12.22)

☆au…20GB、月額2480円+1回5分以内の国内通話月額500円

KDDI株式会社 (2021.01.13)

☆楽天モバイル…1GBまで月額0円、3GBまで月額980円、20GBまで月額1980円、20GB超は月額2980円。

楽天モバイル

●令和2年度補正予算(第3号)

2021年1月28日成立。

経済を再生させるためにも、新たな時代を切り開くためにも必要な予算であるが、こうして見てみると、多数ありすぎて神ってる。

財務省

●特定不妊治療に係る助成措置の拡充

「令和2年度第三次補正予算」による大幅な拡充。(370億円)

厚生労働省

●新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部改正

2021年2月1日成立。(閣法204-6)

2月3日公布。2月13日施行。

・新型コロナウイルス感染症を、『新型インフルエンザ等感染症』として位置付け。

→感染症法第六条7の三と四に新設。

→「指定感染症」から外れた。

・「まん延防止等重点措置」の創設。

内閣官房

・e-Gov 法令検索

●孤独・孤立対策担当室の新設

2021年2月19日設置。イギリスに次いで世界2番目。

内閣官房

●令和3年度の予算(当初)は、過去最高額

2021年3月26日、政府案通り成立。

106兆6097億円の予算は、過去最高額である。

財務省

●国鉄債務処理法等改正案

2021年3月26日成立。(閣法204-12)

国土交通省(2021.01.29)

「日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律案」を閣議決定

国土交通省(2021.04.01)

「日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律」の施行に必要な関係政令等が公布・施行されました

●大学ファンドの創設

内閣府

文部科学省

●小学校における35人学級の実現(40年ぶり)

2021年3月31日成立。(閣法204-16)

文部科学省

Society5.0時代の到来や子供たちの多様化の一層の進展等の状況も踏まえ、誰一人取り残すことなく、全ての子供たちの可能性を引き出す教育への転換を図る。

●原発処理水海洋放出決定(ALPS)

2021年4月13日決定。

今後、準備作業を進め、2年後をめどに海洋放出を開始する予定とした。

首相官邸 (2021.04.13)

経済産業省経済産業省 資源エネルギー庁 (2021.04.13)

●日米同盟の強化と日米首脳共同声明で「"台湾海峡"の平和と安定」を明記

2021年4月16日の日米首脳会談の共同声明にて。

"台湾海峡"(Taiwan Strait)の明記は、1969年11月の共同声明以来52年ぶり。

バイデンを従わせるw

「台湾」ではなく、"台湾海峡"というのがミソ。

外務省(2021.04.16)

Whitehouse(2021.04.16)

U.S.- Japan Joint Leaders' Statement: "U.S. – JAPAN GLOBAL PARTNERSHIP FOR A NEW ERA"

JETRO(2021.04.19)

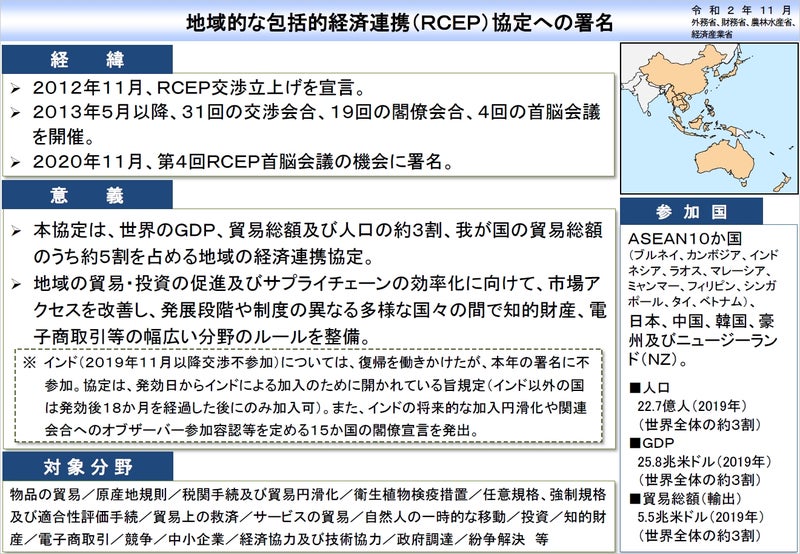

●地域的な包括的経済連携協定(RCEP)の承認

2020年11月15日に署名。

2021年4月28日に両院承認。

「自由で開かれたインド太平洋」と同じく、アベ政治からの肝煎り政策。

エネルギー自給率や食料自給率の低い輸入依存の日本にとって貿易は必要不可欠。

発効されれば、海洋国家日本は加盟国のリーダーとなり、自由貿易を活性化させる事ができる。

経済産業省

●デジタル庁設置

2021年5月12日成立。(閣法204-26・27)

ガースー黒光り内閣の肝煎り政策。

これにより、手続きの利便性が大幅に改善・効率化され、透明性が確保され、縦割り行政の打破とスリム化を実現でき、無駄なコストも削減できるようになる事が期待される。

今後は、ITに強い人材を民間からも登用してほしいし、更なる強化を図ってもらいたい。

デジタル庁

首相官邸

内閣官房

●海事産業強化法

2021年5月14日成立。(閣法204-24)

国土交通省

●銀行法等の改正

2021年5月18日成立。(閣法204-52)

正式名称の通り、「新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るため」に、銀行法をはじめとした束ね法案として改正された。

これによって、日本の多くを占めている中小企業の資金調達が緩和され、かなり救われた。

金融庁

●少年法の改正

2021年5月21日成立。(閣法204-41)

民法の成人年齢となった18歳と19歳を「特定少年」と位置づけ。

家庭裁判所から検察官に逆送致する事件の対象を拡大。

起訴された場合は実名報道を可能とした。

法務省

●半導体・デジタル産業戦略

経済産業省 (2021.06.04)

●医療制度改革関連法の改正

2021年6月4日成立。(閣法204-21)

厚生労働省

・課税所得28万円以上(所得上位30%)

・年収200万円以上(単身世帯)または年収320万円(複数世帯)

これらの条件を満たす場合に、医療費の自己負担が2割となる。

→現役世代の負担軽減

●産業競争力強化法

2021年6月9日成立。(閣法204-23)

経済産業省

●日本国憲法の改正手続きに関する法律(国民投票法)の改正

2021年6月11日成立。(衆法196-42)

共通投票所導入など7項目で構成。

総務省

●G7首脳会合

自由で開かれたインド太平洋の重要性として、2021年4月16日の日米首脳会談の共同声明と同様に「"台湾海峡"(Taiwan Strait)の平和及び安定」が明記された。

また、強制労働の利用についての懸念にも触れられた。

外務省

●重要土地等調査法案の改正

2021年6月16日成立。(閣法204-62)

重要施設の周辺(防衛関係施設等)や国境離島等の政府が重要と判断する土地について、土地や建物の利用状況、持ち主などを調査することが可能となった。

内閣官房

●規制改革実施計画

2021年6月18日閣議決定。

内閣府

●税収が過去最高

一般会計の税収は過去最高の60兆8216億円だった。

税金三本柱(所得税、法人税、消費税)で51兆3956億円と、税収全体の84.5%を占めた。

消費税だけで20兆9713億円と、税収全体の34.5%を占めた。

財務省

●雇用者の増加と失業率の低下

厚生労働省

2021年7月分では、完全失業率は2.8%。

雇用者数においても、正規非正規ともに増加傾向にある。

コロナ禍という事を考慮したら驚異的な結果と言えるのではないか。

●男性の育児休暇取得促進

男性の育休取得率は、2020年度で12.65%。

これまで過去最高だった2019年度の7.48%を大きく上回った。

育児・介護休業法の改正により、育休を取りやすい環境は更に拡大していくだろう。

厚生労働省

●最低賃金額が過去最高

厚生労働省

最低賃金の加重平均額は、

全国では、902円から930円に上がった。上げ幅も過去最高となった。

東京都は、1013円から1041円に。

愛知県は、927円から955円に。

●「こども庁」の開設準備

首相官邸 (2021.09.16)

山田太郎とじみはなこの共同事務局

保育所は厚生労働省が、幼稚園は文部科学省が、認定こども園は内閣府がそれぞれ所管しているが、ここでも省庁の縦割りや多重行政を打破し、政策を一元的にする事が目的の一つとなっている。

9月16日に有識者会議の初会合が開かれ、年末までに基本方針の報告書を取りまとめる。

2022年度中の創設に向けて、関連法案に内容を反映させ、2022年の通常国会に提出するのではないか。

●新型コロナウイルス対策の成功

首相官邸

2021年4月16日、ガースーは日米首脳会談のために渡米したが、真の目的はファイザーのブーラCEOとの電話会談交渉にあった。

国内のすべての接種対象者に必要なワクチンの数量を今年9月までに確保したいとして、追加の供給を要請。その数1億本を確保する事に成功した。

外務省

そして、ガースーは「ワクチン接種数を1日あたり100万回」「7月までに高齢者の2回接種を終わらせる」という目標を立てた。「そんな事できるわけがないw」と言われたが、実際にそれをやってのけ、希望者の多くに2回接種をする事ができた。

●アフガニスタンへの自衛隊機派遣決定

2021年8月23日。

アフガニスタンでは、イスラム原理主義勢力タリバンが政権を掌握したが、現地に残る邦人らの国外退避に向け、自衛隊機を現地に派遣する方針を正式に発表。

首相官邸 (2021.08.23)