前回の記事

‐シリーズ・朝鮮近代史を振り返る その18(日韓併合は朝鮮人の「希望」だったのか)

・奪われた朝鮮の遺産 貶められた歴史

こちらの方で、既に植民地朝鮮における実情をお話しましたが、1916年の『古蹟又遺物保存規則』や『古蹟調査委員会』の発掘調査事業などは、「学術調査」の名のもと、朝鮮の文化遺産をひきつづき大量に奪い取るものでした。

そして、日本人学者たちの『日鮮同祖論』『朝鮮社会停滞論』に代表される、朝鮮民族の自立的な発展を否定した『朝鮮文化論』や関係史なるものが流布されていった。

冒頭の過酷な植民地経営で紹介した、『武断統治』や『同化政策』は、日本の朝鮮支配の「基本方針」として、相互に深く結びついて、以後一貫したルールとして維持・強化されていく。

・日本人の「国有・私有」を推しすすめた『土地調査事業』

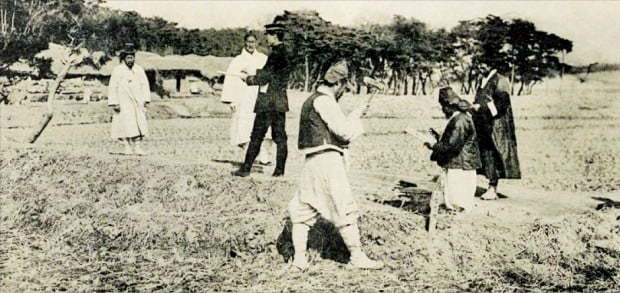

『일제강점기 토지 조사사업 풍경<日帝植民地時代 土地調査事業の風景>』 (『인스티즈<インスティージュ>より』)

https://www.instiz.net/pt/6163733

日本による「朝鮮経済の植民地的再編成」も、併合とともに一層進んだ。

1910年3月から1918年11月の、約8年以上にかけて強行された『土地調査事業』が、その再編成の「主軸」でした。

『日帝時代 京畿道 高陽<コヤン>郡における土地測量を映した姿』

この事業は、表面的には「土地所有権の確立と地税賦課の整理」を目的として、全国の土地を測量し、所有者を確定して土地台帳を整備するということでしたが、具体的には朝鮮の封建地主と日本地主ならびに土地会社の所有権を確立し、植民地統治のための「財源確保」がねらいでした。

土地所有権は、所有者の「申告」によって確定するものとされ、申請書の配布、記入事項の調査など、調査事業の実務は日本人官憲と、それに保護された地主たちの手にゆだねられ、日本語での面倒な申請手続きに慣れておらず、場合によっては「申告の必要」も知らされなかった一般農民の土地所有権は、つぎつぎと奪われていきました。

その結果、調査の完了した1918年には、「全耕地の半分以上」が、農家人口の約3パーセントにすぎない地主に所有され、8割近いの農民が、何らかの形でそれら地主の土地を小作するという状態になります。

とりわけ、日本人地主や土地会社の所有権が増加し、1909年には日本人土地所有者692人、所有面積5万2436町歩(約5万2000ヘクタール)だったのが、1915年には所有者数6969人、面積20万5538町歩(約20万4000ヘクタール)と、たった6年間で所有者数は10倍、面積で4倍近い増加を示した。

『朝鮮八道』 (Wikiより) ※赤文字は筆者註

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E5%85%AB%E9%81%93

しかも、その土地のほとんどが、朝鮮の穀倉地帯たる全羅・京畿・忠清・黄海の各道に集中していた。中でも、朝鮮支配の「先兵」として、1908年創立の『東洋拓殖株式会社』は、1919年には、7万8520町歩(約7万8000ヘクタール)を所有し、朝鮮最大の地主経営を行いました。

『東洋拓殖株式會社』 (同より)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%B4%8B%E6%8B%93%E6%AE%96

一方、地税は定額・金納化され、総督府の課税対象地は、従来の約1.5倍に増大し、地税徴収額も1911年の624万5000余円から、1920年には1115万7000余円へと、約2倍に増加した。

このような土地略奪は、『土地調査事業』と並行して進められた『林野調査事業』で、さらに大規模に進められた。1908年の『森林法』が、森林山野の地積・面積の見取り図をつけて届け出ることを義務付け、「期限内ニ届出ナキモノハ総テ国有ト見ナス」として以来、農民の共有入会地は「無主公山」として「国有林」に編入され、共同利用はできなくなってしまった。

ついで、1911年には新たに『森林令』が出され、総督府が任意に「保安林」を設定して、これを接収する道をひらき、林野の所有権がますます剥奪された。ここでも「国有林」の「貸し付け」を軸として、日本人の巨大山林地主と、「分断支配」の目的として、一握りの朝鮮人山林地主が育成された。

さらに、『土地収用令』(1911年4月)や『墓地等取締規則』(1912年6月)などによっても、土地の略奪が行なわれ、軍事施設をはじめ、官公庁・学校・交通・通信施設などの設置は、土地収用令の適用によって強化され、墓地も届け出がなかったといって「国有化」される始末でした。

<参考資料>

・『朝鮮の歴史 朝鮮史研究会編 編集代表 旗田巍』 三省堂

<ツイッター>

【歴史学を学ぶ大切さを伝えるブログ(ふーくん)】

https://twitter.com/XMfD0NhYN3uf6As

ブログランキングに参加しております。

皆さまのご支援が頂けるとありがたいです

(下のバナーをクリック)