昭和21年(1946)5月24日、正午、午後7時と午後9時の3回、終戦後の食料不足の問題について国民に協力を呼びかける放送がありました。

昭和21年の前半は、戦後の食糧時期が最も深刻な時期でした。5月12日には世田谷区で「米よこせ区民大会」の参加者千人のうち主婦や子供を交えた113人が宮城(現皇居)に押しかけ、押し問答の末坂下門から宮内省に入る出来事がありました。歴史上初めて赤旗が皇居に入った日として記録された日でもあります。この時人々は食堂の調理室を見て回りました。

また19日には皇居前広場で飯米獲得人民大会、いわゆる食糧メーデーが開かれました。参加者25万人。大会は「人民の総意をお汲みとりのうえ最高権力者たる陛下において適切な御処置をお願い致します」という上奏文を可決しデモ行進を行ったものでした。

そしてこの時プラカード事件が起きています。

「詔書、国体はゴジされたぞ 朕はタラフク食ってるぞ ナンジ人民飢えて死ね ギョメイギョジ」と書いたプラカードを掲げていた参加者松島松太郎が逮捕され不敬罪で起訴されたのです。その裏には「働いても働いても何故私達は飢えねばならぬか天皇ヒロヒトよ答えてくれ 日本共産党田中精機細胞」とありました。(11月2日東京地裁は名誉毀損罪で懲役8月の判決、翌日の新憲法公布による大赦令により免訴。被告側が免訴を不服とし有罪そのものが不当・無効として控訴したが、控訴審東京高裁も不敬罪が成立するも大赦令により免訴の判決、さらに上告するも最高裁大法廷において、控訴権の消滅を理由に上告が棄却された。)

当時の配給は、一人一日当たりの基準量が米二合一勺(約290g)とされていましたが、農村の働き手が軍隊に取られていた上に化学肥料などの農業用資材が軍需優先で不足していたこと、また前年の冷害で米麦とも10年前の7割しか取れなかったことなどが重なっていました。麦類だけでなく、サツマイモ、ジャガイモ、大豆、トウモロコシ、カボチャも主食として配給されていたのですが、それも東京では平均5日、世田谷では11.5日も遅れていたのです。

デモそのものは食糧難に付け入り天皇を貶めようとした行動だということが現在の私達にはよくわかることです*が、食糧事情が酷かったことに変わりありませんから、そうした状況を受けて昭和天皇は玉音放送を決意されたのでしょう。前日の23日に録音され、翌24日に放送されました。「覚悟をあらたにし、この窮況をきりぬけなければならない」と語られたのですが、それは終戦の詔よりももっと分かりやすいお言葉が使用され、昭和天皇の大御心があらわれたものとなりました。

*皇居においても皇太后が先頭に立って芋畑を作るなど食糧事情が厳しかったことが伺えます。

この時、「詔勅」も「御言葉」に変えられましたが、これは終戦後天皇の地位が大きく変わり、新憲法により「詔勅」が排除されたことによります。新憲法が公布されたのは昭和21年11月3日ですが、すでに新憲法改正案の正文が公式に発表されていたためこれに従い「詔勅」という言葉を避け「御言葉」とされたようです。

食糧難克服に關する御言葉

祖国再建の第一歩は、国民生活とりわけ食生活の安定にある。戦争の前後を通じて、地方農民は、あらゆる生産の障害とたゝかひ、困苦に堪へて、食糧の増産と供出につとめ、その努力はまことにめざましいものであつたが、それにもかゝはらず、主として都市における食糧事情は、いまだ例を見ないほど窮迫し、その状況はふかく心をいたましめるものがある。

これに対して、政府として、直ちに適切な施策を行ふべきことは言ふまでもないのであるが、全国民においても、乏しきをわかち苦しみを共にするの覚悟をあらたにし、同胞たがひに助けあつて、この窮況をきりぬけなければならない。

戦争による諸種の痛手の恢復しない国民にこれを求めるのは、まことに忍びないところであるが、これをきりぬけなければ、終戦以来全国民のつゞけて来た一切の経営はむなしくなり、平和な文化国家を再建して、世界の進運に寄与したいといふ、我が国民の厳粛かつ神聖な念願の達成も、これを望むことができない。

この際にあたつて、国民が家族国家のうるはしい伝統に生き、区々の利害をこえて現在の難局にうちかち、祖国再建の道をふみ進むことを切望し、かつ、これを期待する。

昭和天皇が御幼少の頃、仁徳天皇の民のかまどを学ばれた際の逸話があります。先生が「なぜ民がこのように貧窮したのかわかりますか」と昭和天皇を含むご学友全員に尋ねられたのです。ご学友たちは誰もお答えできなかったそうですが、まだ幼かった昭和天皇お一人だけが仁徳天皇の祖母、神功皇后の新羅征伐の戦の為に民が貧したためだと答えられたのです。戦というものから復興することがいかに大変なことかを幼いうちから理解されていたことがよくわかるエピソードです。こうした教えが昭和天皇の行動に影響を与えただろうことは明白なことだと思います。

また戦後、昭和天皇は日本の復興には300年かかると仰られています。ほんの10年ほどで「もはや戦後ではない」などと言われた人とのその時間間隔のはるかな違いは、何百年、何千年先を見据えての思し召しとの違いです。事実、現在も日本では戦後の影響から逃れられず色んなところにその悪影響が残っている状態です。昭和天皇のこの言葉は、天智天皇や天武天皇が白村江の戦いの敗戦後に行った様々な戦後復興や敗戦の影響が完全に払拭できたのが300年後であると歴史から判断されてのことです。そうしたことを考えると、戦後の影響が未だに拭えていない現在の日本において昭和天皇の見る目がいかに確かであったことをあらためて考えさせられるのです。

前年8月15日の玉音放送では、「今後日本国の受けるべき苦難はきっと並大抵のことではなかろう。あなたがた国民の本心も私はよく理解している。しかしながら、私は時の巡り合わせに逆らわず、堪え難くまた忍び難い思いを乗り越えて未来永劫のために平和な世界を切り開こうと思うのである。私は、ここに国としての形を維持し得れば、善良なあなたがた国民の真心を拠所として、常にあなたがた国民と共に過ごすことができる。もし誰かが感情の高ぶりからむやみやたらに事件を起こしたり、あるいは仲間を陥れたりして互いに時勢の成り行きを混乱させ、そのために進むべき正しい道を誤って世界の国々から信頼を失うようなことは、私が最も強く警戒するところである」と語られています。有名な「堪え難きを堪え忍び難きを忍び」の箇所です。

実は日本中で最も「堪え難きを堪え忍び難きを忍んで」おられたのは昭和天皇だったのではないかと思います。なにしろ300年先までを考えていらっしゃったのです。その重責は計り知れません。

また正月には、「一年の計は年頭に在り」との詔も出されています。ここでも「わが国の大小を問わない都市がこうむった戦争の災禍、罹災民の苦難、産業の停止と頓挫、食糧の不足、失業者の増加などのありようは、まことに余の心を痛ませるものがある。しかし、その一方、わが国民が現在の試練に直面しながらも、徹頭徹尾、平和な文明を求める決意を固くし、国民どうしの結束をまっとうすれば、わが国のみならず、全人類のためにも、輝かしい前途が開けることを疑わない。」と語られ、厳しい時代の国民を励まされています。

76年前の本日の玉音放送は食糧難によるものですから、終戦の時から1年足らずで3回も詔を出されたこの時期が相当な危機的状況だったことがわかります。

昭和20年の昭和天皇の御製もこの後の苦難を予想されたものでした。

戦ひのわざはひ受けし国民を

おもふこころにいでたちてきぬ

我が国の歴史をみると他国と比較して様々な自然災害が多い国ですが、その災害が集中して起きる時期があります。そして、終戦前後にこの災害が集中して起きています。大きな地震や台風が全国各地を襲い、多数の犠牲者が出ています。アメリカ軍による非戦闘員、つまり民間人に対する無差別な殺戮と都市の焼滅という大被害の上に、こうした自然災害も重なっていた時期だったのです。

この時点での災害

昭和19年12月7日東南海地震

・死者・不明者1,223人

・全壊家屋17,600戸

・津波流出3,100戸

昭和20年1月13日三河地震

・死者2,306人

・全壊家屋7,200戸

昭和20年9月枕崎台風

・死者・不明者3,756人

・全、半壊家屋、流出家屋88,000戸

これ以降の災害

昭和21年12月21日南海地震

・死者1,330人

・全壊家屋11,600戸

・津波流出1,450戸

昭和22年9月カスリーン台風

・死者・不明者1,930人

・全・半壊家屋・流出9,300戸

昭和23年6月28日福井地震

・死者3,769人

・全壊家屋36,000戸

・焼失3,900戸

昭和23年9月アイオン台風

・死者・不明者840人

・全・半壊家屋19,000戸

昭和24年8月ジュディス台風

・死者・不明者179人

・全・半壊家屋・流出2,560戸

昭和24年8月~9月キティ台風

・死者・不明者160人

・全・半壊家屋17,200戸

昭和25年9月ジェーン台風

・死者・不明者503人

・全・半壊家屋・流出56,100戸

以上、「国土が日本人の謎を解く」に引用されていた国土技術研究センター資料転載

国が危機に陥った時、社会秩序が崩壊するのは世界の歴史をみても明らかですし、今現在でも何かが起きた時に駆け巡る状況動画・写真でも目の当たりにさせられています。独善、猜疑心、悪意、流血が連鎖し循環する悲劇の繰り返しとなります。

しかし終戦時、我国は誰もが天皇を守ろうとしました。その願いは人々が意識するしないに関わらず、社会の徐々なる崩壊を防ぎ、明日にしっかりと立ち向かおうとする心構えと重なっていきました。誰もが天皇を守り、守り通すことによって、自己分裂をしての葛藤、相克が起きるのを予防し、国民の間の団結の共感を育み、それを明日の為の力としていったのです。つまり天皇を守ることが自分達を守ることということが分かっていました。そして天皇もその国民の願いに応えていただきました。天皇は国民に新たな自信を与え、新しい国家統一の心柱となって国民を守られ、終戦からの立ち直りの為の忍苦と希望の為の歳月を国民と共に歩まれました。その表れが、二つの玉音放送と新年の詔という、国民への御言葉であり、歴代天皇に継がれてきた大御宝(おおみたから)を思う大御心(おおみごころ)だと思うのです。

2015/07/31 に公開

玉音放送の原盤を収めた缶の中から、1946年5月24日にラジオ放送された昭和天皇の「食糧問題に関するお言葉」を録音した原盤レコードが新たに見つかった。復興に向け、食糧難に苦しむ国民に助け合いを呼び掛ける内容。天皇がラジオを通じて思いを述べたのは、終戦を伝える玉音放送に次いで2度目だった。

※なおこちらは3段落目のお言葉が抜けています。

昭和天皇知られざるもう一つの「玉音放送」

戦後の食糧問題に関する御言葉

この玉音放送は、毎年省みることで食の重要性を忘れないようにしなくてはいけないのではないかと思います。あまりにも現在の日本の食糧事情が危うすぎるからです。古来から御歴代の天皇は何度も食に関する詔を出されてきました。食が命の基本である事は現代においても変わらないのは、災害時などに痛感しますし、日本の命の森や水源地が買い漁られている今、日本人の根本的な思考を戻さなければいけないのではないかと思います。本日は、食に関して考えるのに相応しい日はないのではないでしょうか。今、食の危機意識を持てずに本当の危機が起きてから慌てても遅いのです。

食には水も含まれます。

2017年の記事・・・これから5年経っている

昭和天皇の体形をみれば明白なことですが、贅沢三昧な食生活を送られていらっしゃったわけでないのは明白です。そしてそれは上皇陛下へも受け継がれているといいます。そしてこれは今上陛下へも継がれていることでしょう。近年、上皇陛下のお食事事情が知られるようになったことは、飽食をむさぼる現代人への警告でもあるのかもしれません。

このような大御心を知るにつけ、戦後長い間天皇と皇室を蔑ろにしてきた日本の国民を申し訳なく思います。しかし、それでも変わりなく大御心をお持ちいただけた昭和天皇と、それを引き継がれた上皇陛下には感謝しかありません。日本は何という有難い国なんでしょう。

そして、今上陛下は「即位後朝見の儀」において、

「ここに,皇位を継承するに当たり,上皇陛下のこれまでの歩みに深く思いを致し,また,歴代の天皇のなさりようを心にとどめ,自己の研鑽に励むとともに,常に国民を思い,国民に寄り添いながら,憲法にのっとり,日本国及び日本国民統合の象徴としての責務を果たすことを誓い,国民の幸せと国の一層の発展,そして世界の平和を切に希望します。」

とおっしゃられてらっしゃいます。ありがたいことです。

今上陛下御即位の御言葉から桃園天皇まで遡る形で構成されている「時代を動かした天皇の言葉」は、今の日本を理解しやすい詔集だと思います。

天皇と皇室に受け継がれてきた家訓を、御製と和歌で読み解かれた「和歌で読み解く天皇と国民の歴史」。

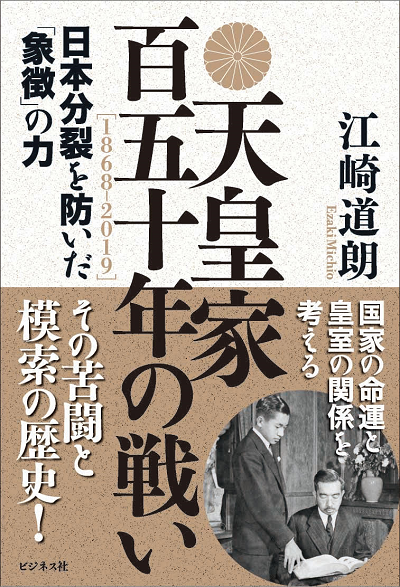

「天皇家百五十年の戦い」は現在の日本を知る上で避けて通れない本です。

災害と飢饉の歴史が日本人を作ったと解く「国土が日本人の謎を解く」。未曾有の疫病が世界規模で同時期に蔓延しそれが収まる前にウクライナ侵攻が起き、食糧危機が叫ばれている今、あらためてこの本は凄いと考えています。

国土が人を作る、つまりそれは環境が人を作ることでもある。環境が大切であることは、今現在起きている世界情勢の中で、世界と我が国の違いを見せつけています。我が国に生まれたことを感謝したくなる「FULL POWER」。

三浦春馬 & STAFF INFO@miuraharuma_jp

明るみになる事が清いのか、明るみにならない事が清いのか…どの業界、職種でも、叩くだけ叩き、本人達の気力を奪っていく。皆んなが間違いを犯さない訳じゃないと思う。 国力を高めるために、少しだけ戒める為に憤りだけじゃなく、立ち直る言葉を国民全員で紡ぎ出せないのか…❄️

2020年01月29日 01:33

🌸🐎🐎🐎🐎🐎🐎🐎🐎🐎

/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/KK3TPALDPFLX5BIDTNOIKUFYTE.jpg)