渋谷区立松濤美術館で「渋谷ユートピア1900-1945」を観た!

渋谷区立松濤美術館で「渋谷ユートピア1900-1945」展を観てきました。観に行ったのは去年の12月22日でした。 またまた話は最初から脱線、僕の思い出話から始まります。

僕の手元にグルッペ5編「形而工房から 豊口克平とデザインの半世紀」という本があります。発行は1987年11月16日、定価5800円、分厚い本です。1987年(昭和62年)の僕のスケジュール表を見てみると、11月16日は「豊口克平パーティ 如水会館」と書かれていました。僕らは「かっぺいさん」と呼んでいましたが、僕自身は豊口克平に接したことはありません。僕の友人のSさんは、豊口克平の弟子の一人で、「形而工房から」の出版の発案者で、編集者の一人でもありました。その彼が「かっぺいさん」と呼んでいたことで、僕もそう呼ぶようになりました。

いまその本の「むすび」をみてみると、豊口克平(1905~1991)が武蔵野美術大学を定年退職するにあたって、まとめた本のようです。僕が如水会館のパーティに出席できたのも、友人のSさんの計らいだったと思います。僕が豊口克平の風貌に接したのはその時一度だけでしたが、碑文谷警察署の向かい側の路地をちょっと入ったところにある豊口事務所は、よく窓から覗いていました。

蔵田周忠(1895-1966)は、建築作品としては、関根事務所で担当した「多摩聖蹟記念館」(1927年)が知られていますが、「分離派建築会に参加し、建築史関係の著作が多い。また、東京高等工芸学校、武蔵工業大学で後進を指導した」と、ウィキペディアにあります。僕が若い頃入った設計事務所の先輩、10歳ぐらい年上でしょうか、その先輩は蔵田周忠の家に「書生」として、高校を出てから数年いたという話を聞いたことがあります。それはともかく、豊口克平が就職はしたが安月給だったため生計が立たず、恩師蔵田周忠の留守宅に転がり込んで、居候生活を2年ほど続けたという。結婚式も、形而工房の同人立ち会いで、仲人の蔵田宅で簡単に済ませたという。

形而工房の発足は。昭和2年頃、当時東京高等専門学校の講師に招かれた30歳の若い建築家蔵田周忠の、渋谷代官山の同潤会アパートに集まる若い建築家やデザイナーの交談会があり、建築家の小川光三、松本政雄、デザイナーの池辺義敦、鈴木太郎、豊口克平がそのメンバーでした。やがて昭和3年になって研究団体を正式に結成、蔵田周忠主宰、名称を「形而工房」として発足しました。工房のパンフレットの趣意には、「形而工房ハ、生活ヲ囲ム建築、工芸製品ニ於テ、我我ノ時代ニ対スル意識的企図ヲ有スルモノデス」と述べられていました。

話は脱線しましたが、「渋谷ユートピア」は、渋谷近代のアーティスト・コロニー(芸術家村)を探索しようとする展覧会です。「ユートピア」とは「理想郷」を意味し、イギリスの思想家トマス・モアが提唱したものです。我が国には明治36年(1903年)頃に紹介されました。図録の巻末に記載されたアーテイスト名簿には、246人の名前が挙げられています。ここから「池袋モンパルナス」と、「渋谷ユートピア」の比較から始めなければならないのですが、全体的に行って、池袋モンパルナスと違って、渋谷の方は単に渋谷近辺に住んでいたというだけの緩い関係で、元々大きな括りはないようです。池袋と違って、アーティスト・コロニー、つまりアトリエ村のようなものもありません。中心が分散するように、アーティストが次々と渋谷近辺に居住するようになっただけのことです。

「渋谷ユートピア」は、病気療養のために渋谷・代々木に明治41年春に転居した菱田春草から始まります。これには驚きました。今年没後100年を迎えた春草の代表作「洛葉」は、翌42年の制作でした。翌年再び病状が悪化し、明治44年秋、完成したばかりの新居で、36歳の生涯を終えました。

展覧会の構成は、以下の通りです。

序章. 逍遙する人—「落葉」と代々木の菱田春草

Ⅰ章. 岡田三郎助と伊達跡画家村

Ⅱ章. 永光舎山羊園と辻永

Ⅲ章. 切通しの道と草土社—岸田劉生の風景

Ⅳ章. 束の間のユートピア—村山槐多の終焉

Ⅴ章. 竹久夢二のモダンとおんな

Ⅵ章. 詩人画家富永太郎の筆とペン

Ⅶ章 .フォービズムの風—独立美術協会の周辺

Ⅷ章. 郊外を刻む—版画家たちの代々木グループ

Ⅸ章. 同潤会アパートメントに住む―蔵田周忠と型而工房

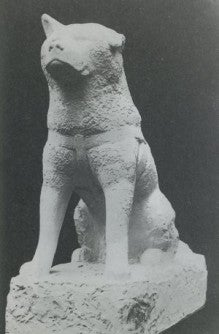

Ⅹ章. 安藤照とハチ公と塊人社—昭和前期の彫刻家たち

終章. 都市の遊歩者—谷中安規と「街の本」

序章. 逍遙する人—「落葉」と代々木の菱田春草

Ⅰ章. 岡田三郎助と伊達跡画家村

Ⅱ章. 永光舎山羊園と辻永

Ⅲ章. 切通しの道と草土社—岸田劉生の風景

Ⅳ章. 束の間のユートピア—村山槐多の終焉

Ⅴ章. 竹久夢二のモダンとおんな

Ⅵ章. 詩人画家富永太郎の筆とペン

Ⅶ章 .フォービズムの風—独立美術協会の周辺

Ⅷ章. 郊外を刻む—版画家たちの代々木グループ

Ⅸ章. 同潤会アパートメントに住む―蔵田周忠と型而工房

Ⅹ章. 安藤照とハチ公と塊人社—昭和前期の彫刻家たち

終章. 都市の遊歩者—谷中安規と「街の本」

「渋谷ユートピア 1900-1945」

本展は、渋谷近代のアーティスト・コロニー(芸術家村)を探索しようとする展覧会です。池袋モンパルナス、落合文士村のような多くのそして多彩な芸術家が集まり交歓していた代々木、恵比寿、原宿を見てゆきます。東京が江戸情緒を払拭しつつ近代都市へと変貌していた明治から大正・昭和の時期には、渋谷もまたおおきく様変わりします。新時代の展開にともなって、多くの俊英の美術家たちはここ渋谷に集い、後世に語り継がれるいくつもの美術史が誕生します。東京の中心部に位置する旧市街から新地域への移行という事実は、それ自体がこれからの新しい時代と美術思潮へ向けての青年たちのメッセージだったのでしょう。近代がもたらした都市化によるその周辺にひろがる郊外という場所の発見は、美術の質の転換という面においても大きな契機となりました。東京周辺には幾つもの美術家や文化人が集い交流した土地があります。そうした場所にならんで渋谷をアーティスト・コロニーととらえることも可能でしょう。ここではそれを「渋谷ユートピア」と名付けました。本展は明治末から昭和戦前までの渋谷に住んだ美術家、あるいは渋谷を描いた画家を取り上げ、美術家たちのユートピア—美の発信地であった、かつての渋谷の姿を再発見しようとするものです。油彩画、日本画、彫刻、版画、詩稿、手紙、ポスター、デザイン画、装幀・挿絵、家具、建築図面など約150点で展望します。

渋谷ユートピア 1900-1945」

図録

豊口克平とデザインの半世紀」

1987年11月16日発行

編集:グルッペ5

発行所:美術出版社

過去の関連記事:

渋谷区立松濤美術館で「芹沢銈介展」を観た!

渋谷区立松濤美術館で「大正イマジュリィの世界」展を観た!

渋谷区松濤美術館で「中國美術館所蔵 中国の扇面画」展を観た!

松濤美術館で「ガランスの悦楽 没後90年 村山槐多」展(後期)を観た!

松濤美術館で「ガランスの悦楽 没後90年 村山槐多」展を観た!

松濤美術館で「江戸の幟旗―庶民の願い・絵師の技―」展を観た!

渋谷区立松濤美術館で「素朴美の系譜」展を観た!

松濤美術館で「上海・近代の美術」展を観る!

松濤美術館で「大正の鬼才 河野通勢」展を観る!

松濤美術館で「ミネアポリス美術館浮世絵コレクション展」を観る!

「大辻清司の写真 出会いとコラボレーション」展を観る!

白井晟一の「渋谷区立松涛美術館」を体感する!