こんばんは。現役介護員&介護福祉ライターのさがらゆみこです。いつも読んでくださってありがとうございます。

認知症に関する記事シリーズ。今日は、徘徊SOSネットワークについて書いていきます。

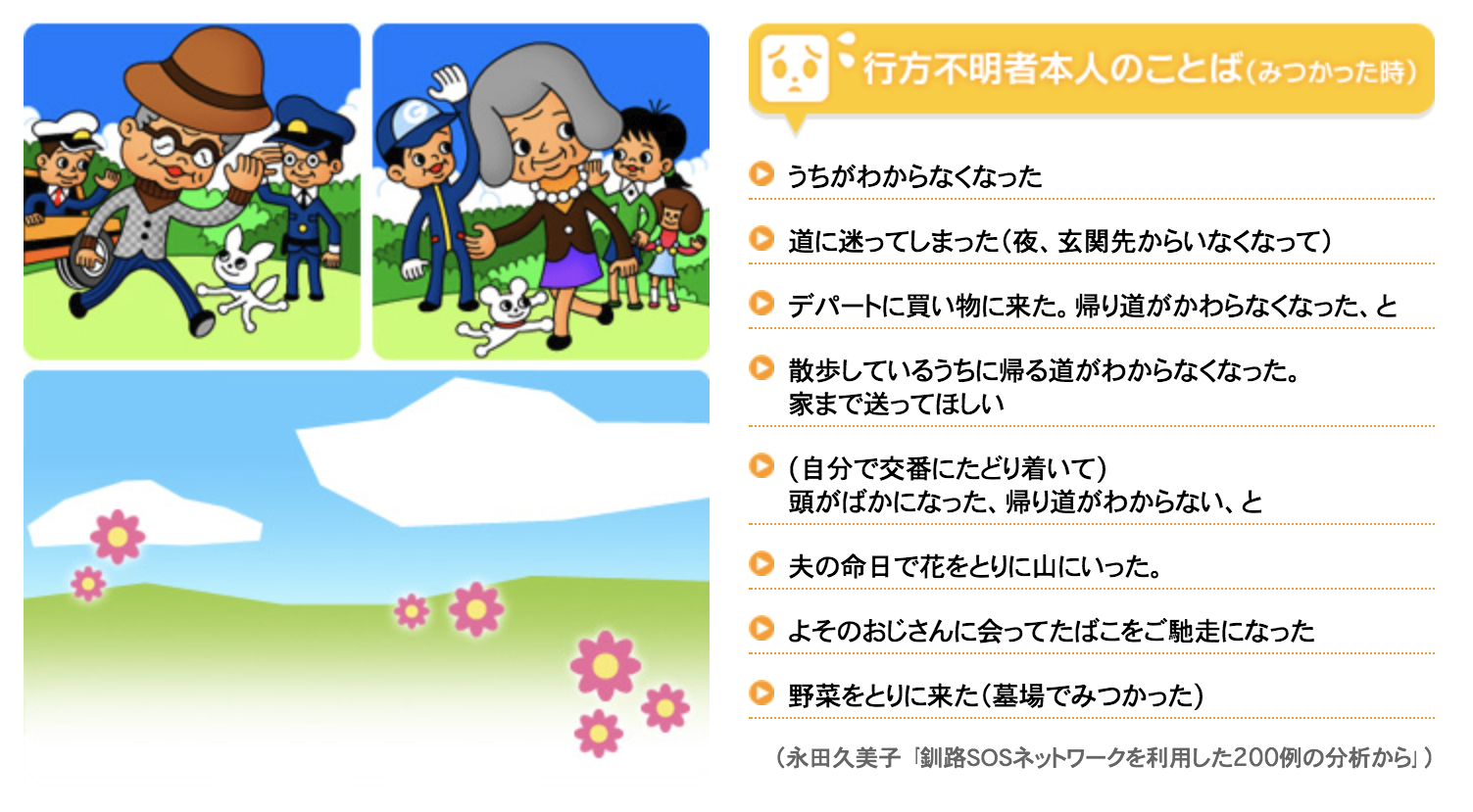

認知症により記憶力や判断力の障害が出てくると、時間や場所が分からなくなるというのは以前に書きました。そのため、家に帰ろうとして道に迷う、家にいるのに「家に帰る」と言って外に出てしまうこともあります。それが徘徊の症状です。

そのような方を、地域全体で発見・保護につなげられるように作られたのが、徘徊SOSネットワークです。

このシステムを早い時期に作ったことで有名なのが、北海道・釧路市です。平成6年に釧路地区障害老人を支える会(たんぽぽの会)が中心になって立ち上げられました。

平成2年、会員さんのお母さまが行方不明になりその後遺体で発見されました。これをきっかけに同会では、徘徊高齢者と家族の支援を関係機関に要望したと言います。それから関係機関(警察や保健所など)との会議が何度も持たれ、平成6年にSOSネットワークがスタートしました。

その後同様のネットワークが各地に作られ、平成17年度の厚生労働省の調査によれば、全国の560の自治体で整備されているそうです。

この数字を見た時に、「意外に少ないな」と感じました。もっと広がれば、徘徊して行方不明になっている方をより多く救えます。今後このネットワークが自治体で整備されることを願っています。