■戦争の歴史。――

日本が日露戦争で勝利した理由 2

司馬遼太郎

こういうタイトルをつけてしまうと、ちょっとむずかしくなる。

「自分をつくる」というのは、「国」をつくることが前提になるからだろうか。ある人は、「愛の伝達」ということを説いて、国づくりを提唱している。

たんに、異性間の愛だけじゃなく、親子、兄弟姉妹、――それも深く考えれば、血筋の伝わっていない者や、わが国の領土に住むすべての人を意識しているようだ。

つまり、むかしフランクリンの「自伝」を読んだときに感じた、親から息子への贈ることばであっても、「これまでの人生にあって相当な幸福の分け前にあずかってきた上で用いてきた手段」というものを、多くの人びとに向けて、その分け前を惜しげもなく開示しているのである。フランクリンの国づくりは、「自伝」からはじまっている。

じぶんの子でなくて一向にかまわない。

フランクリン自身、この本を出して、多くの読者に訴えることができた。訴える読者は、もちろん息子たちやその係累にかぎらないのはいうまでもない。だが、ひとついえることは、ひいては、そこに建国の担い手になってほしいという願望が託されていたからだろう。

先ごろ、ぼくは日露戦争の話を書いた。

日本は戦争には勝ったが、講和に敗けたという話を書いた。――しかし、日本は広大な南満州を手に入れた。いちがいに講和に敗けたと果たしていえるかどうか、それは疑問だ。明治人の考えは、果たしてどういうものであったのか、とおもう。

つまり、日本という国をどのような近代国家につくり変えるか、ではなかったかとおもう。

参戦した兵士のひとりひとりは、少なくとも第二次大戦のときの兵士とはちがうように見える。近代を目指していた日本は、まだアジアの小さな国であったが、ロシアに隣接した北欧の国の人びととは明らかにちがっていた。敗けるとおもって戦争した人間はひとりもいなかったとおもわれる。

日露戦争は、1904年(明治37年)2月8日にはじまった。

大国ロシアにいたっては、1904年4月、バルチック艦隊が成立し、太平洋艦隊と称して、皇帝の名ざしで「卿(けい)が司令長官になれ!」のひと言で、ロジェストヴェンスキーが長官に就任したのである。そして彼はいった。

「自分と自分の麾下(きか)の艦隊が、極東にいけばかならず勝てる」と豪語した。

その自信の根底にあったのは、戦力の把握や戦略からでたのではなかった。かれを寵愛する皇帝のために勝つということしか頭になかった。白人が、極東の島国の劣等人種に敗けるはずがないと頭から信じ込んでいた。人びとの成長する意識は、国によってちがうかもしれない。

フランクリンは、「自伝」のなかで、かんたんにいえば、自分自身をつくり変えなさい、といっている。ただたんに成長して大人になるのではないといっている。じぶんを「つくる」という部分が強調されている。

ただしくこの本を読むと、そういうことが書かれている。

じぶんをつくるということにおいては、当時の日本はまだまだ後進国だった。じぶんをつくるとは、どういうことなのか、フランクリンは文脈で読ませようとはしない。ものごとをはっきり述べている。ぼくはこの本で得たものは、明治人の気質とどこか似ているなとおもった。どのような国にしたいのか、そういうヴィジョンをはっきりぶら下げていたようにおもえる。

ひるがえって、わが国の人びとは、藩意識を捨て、身分の上下を捨て、みんな第一線では横並びになろうとしたにちがいない。

アメリカ流の「成功の夢」には、フランクリンとは別に、うらぶれた現実問題を抱え込んでいて、清貧と奉仕の精神で乗り越えようとする宗教的な倫理観がバックにあったようだ。ハックルベリー・フィンも、ミシシッピの大自然に逃げ込むようにして荒くれた父親の暴力からの遁走をこころみている。

アメリカには父系文化というのは、ほとんどないという人がいる。

それもそのはず、親をめぐる話は皆無にひとしい。

みんな遁走の文学であったといえそうだ。イタリア系の孤児やユダヤ系の若者があらわれ、異文化のなかで育った。大金を投じて成金になったり、失敗して路上の人となったりしながら、アメリカの夢はだんだんと経済的な側面から国づくりがおこなわれていった。

世界というフィールド、国というフィールド、じぶんというフィールドを更新するたびに、アメリカでは個人主義をつくる国づくりがおこなわれていったとおもわれる。それは、フランクリンのいう「自分をつくる」とはずいぶん違っていた。

♪

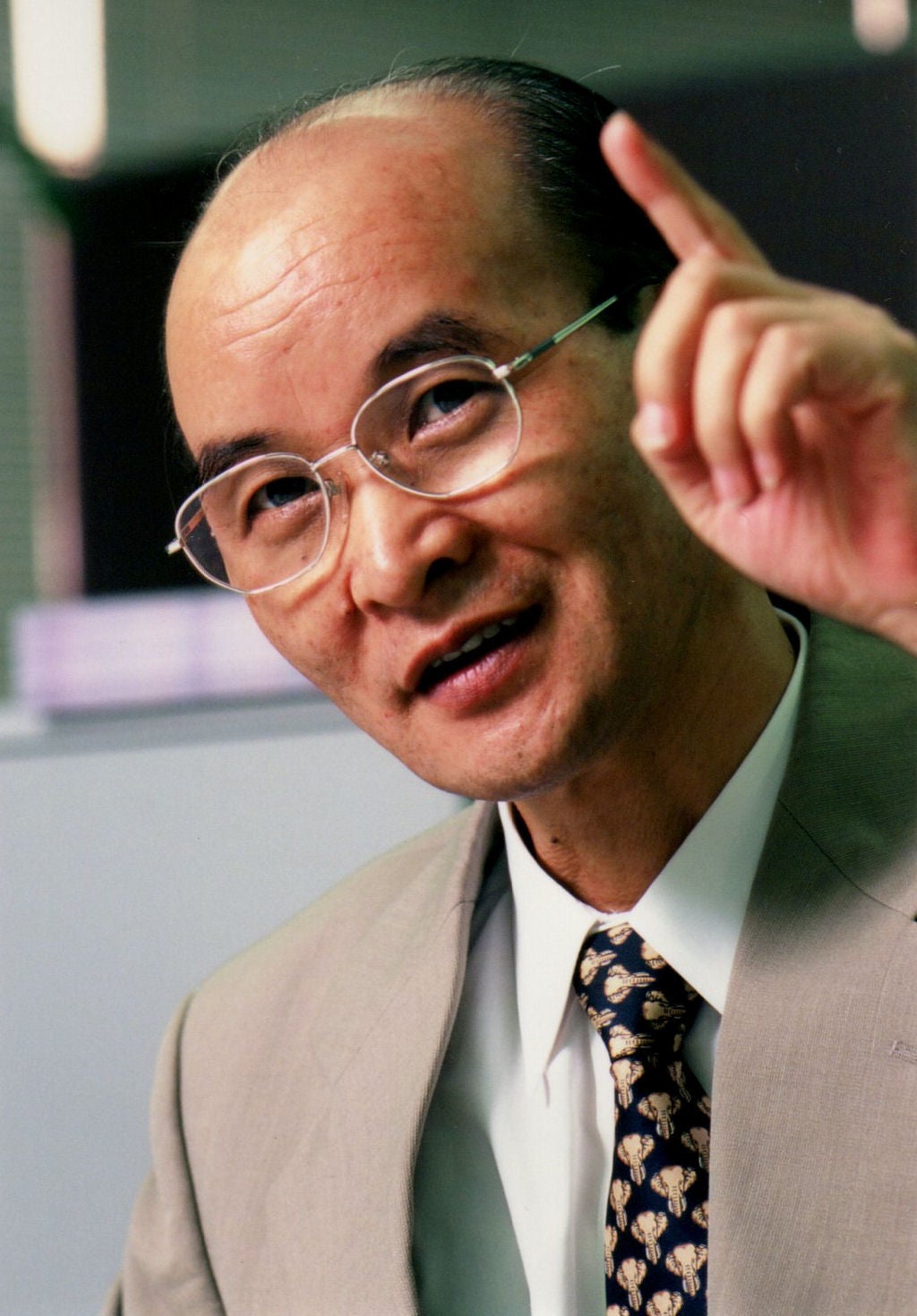

ロシア側外務大臣セルゲイ・ヴィッテ

明治日本は、「自分をつくる」などまるで考えなかったようだ。身は国家のものであり、国家の危急存亡のときは、馳せ参じようというおもいがあった。これは一代目的な考えであろう。

イギリスのエリートとどこか似ている。

とくに明治期の出来事は、100年間に起きる出来事をごくごく短期間で、大急ぎでおこなわれたため、たとえば「坂の上の雲」をとおして感じられる世界は、まことにエネルギーに満ちていて、人びとの抱負が実現しつつあるまさに大きくゆれるその過渡期にあって、日本人一般の目を、近代に見ひらかせたとおもわれる。

日清戦争は、1894年(明治27年)-1895年(明治28年)。

日露戦争は、1904年(明治37年)-1905年(明治38年)。

第一次世界大戦は、1914年(大正3年)から1918年(大正7年)。

ご覧いただくように、小国日本は、10年ごとに戦争をしている。

司馬遼太郎の小説「坂の上の雲」は、そのおどろくべき歴史的知見を描き、まさにその時代の生きものの物語を描いた。

明治の日本は、生き物である、といった人がいる。

幕末から明治にかけて、日本は富国強兵一本槍だったし、シナ戦争以降、独立と安泰の地位をおびやかされ、アングロ・サクソンの経済力、一路南下するロシアの軍事力をまえにして、日本の国策はふたつにひとつしかなかった。

イギリスと手を組んで、後方をかためながらロシアの出鼻をくじく。

その戦略が功を奏したわけなのだが、これでよろこんでばかりおられない。

日露が講和に踏み切ると、すでに締結した日英同盟がものをいい、日本は世界の列強の仲間入りをはたした。そうすると、アメリカは黙っていない。

日本の軍事力に歯止めをきかしてきた。

東郷平八郎は、こうのべた。

「惟(おも)ふに武人の一生は連綿不断の戦争にして、時の平戦に由り其の責務に軽重あるの理なし、事有れば武力を発揮し、事無ければこれを修養し、終始一貫その本分を尽さんのみ。……」

小説によれば、低い声でえんえんと、このような長文の辞を読み上げたのだそうだ。武人らしい考えである。

まことにもって若々しい文章で、戦いは若者が主役で、政治は年寄りがおこなうもの。

武人ではないとヨーロッパ人にはいわれるが、日本のそのころの政治家は考えも若かった。その歴史は、えんえんとつづく物語なのだ。

ほんとうに日本人が、赤裸々な自我である自分自身をつくったのは、ようやっと戦後のことだったとおもえる。それまでのじぶんは、形而上的な、天皇直結のじぶんでしかなかったようだ。

♪

先日、あるなつかしい人の訪問を受け、天気の話から、いろいろな話をし、しまいには沖ノ島の話になった。

沖ノ島といえば玄関灘のなかにある、北緯34度14分、東経130度6分に位置する孤島である。――ぼくはもちろん、そこには行ったことはないけれど、なるほどご神体といわれるだけあって、島全体が陵墓のかたちに見えるそうだ。

「天気晴朗なれど浪髙しということばがよみがえってきますなあ」とその人はいった。

日露海戦におけるバルチック艦隊との日本海海戦である。

明治38年(1905年)5月27日から翌未明にかけての海戦だった。ロシアでは「ツシマ海戦」といっている。

ぼくは、「日露戦争 その百年の真実」(産経新聞取材班、産経新聞社)という本を読んでいる。司馬遼太郎の「坂の上の雲」にも描かれているが、その島には女性は入れないし、住むこともできない。なぜなら、そこには宗像のご神体があるためで、女人禁制とされてきたらしい。そこにふたりの男たちが住んでいたという話である。

この島は、島全体がご神体なのだ。

日露戦争当時、神社の職員のひとりと少年ひとりの、ふたりが住んでいた。灯台ができたのは、大正時代になってからとされ、それまでは、そのふたりだけが住んでいたという。

この話は、司馬遼太郎の小説にも描かれており、ここに出てくる少年というのは、佐藤市五郎という男で、当時18歳だったと書かれている。

彼は、眼下に展開する日本海海戦を目撃したと小説には書かれている。こういう話は、司馬遼太郎の得意とするところで、小説には直接無関係とおもわれるような話が挿入されていておもしろい。

司馬遼太郎は、陸軍の特別幹部候補生出身の戦車将校だった。

なにかというと、彼は陸軍を嫌っている話をする。

ぼくの父も陸軍旭川第7師団から機関銃兵として中国・長春に出征したのだけれど、陸軍を嫌っていた。

「こんど戦争がはじまったら、おまえは海軍に行け!」と父はいった。

司馬遼太郎の小説は、海軍ばかりを描いた。

彼はいう。

「文明とは躾の総体である」と。

その最大の見本を彼は海軍に見たようだ。

海軍は陸軍のおよそ10分の1くらいの規模でしかない。それにもかかわらず、陸軍にひけをとらない歴史に残る大仕事をしている。司馬遼太郎の海軍に寄せる愛着には、なみなみならぬものがあるようだ。

「坂の上の雲」(文春文庫)の第8巻の55ページに、このエピソードが出てくる。

第2艦隊の駆逐艦や水雷艇に、朝霧、村雨、朝潮、白雲、不知火(しらぬい)、叢雲(むらくも)、夕霧、陽炎、蒼鷹(あおたか)、雁(かり)、燕、鴿(はと)、鴎、鴻(おおとり)、雉(きじ)などといった艦名が出てくる。

当時の水雷艇はひどいものだったと書かれ、釜をたいて煙突一本で走りまわっているハシケのようなもので、魚雷を何本か積んで刺し違え覚悟のうえで戦うような代物だったという。

それが外洋にでると風がひどく、艇を飲み込むような大波が押しよせ、挺身は前後左右にはげしくゆれる。士官は柱にしがみつきながら指揮をとる。旗艦「三笠」以下が鎮海湾にでると、風浪がはげしくなる。「天気晴朗」とはいったが、じっさいは濃霧がたちこめて視界はじゅうぶんでなかったらしい。

田中幸光

「戦闘中は戦闘配置を動くな。大小便はその場でせよ」という命令が下る。

「――臨場感がありますなあ」と彼はいった。

「大小便ですか?」

「飯はどうするんだい?」

「それについては、小説には何も書かれていませんが、飯担当兵がいて、何か喰わしたでしょうね」

「睡眠は?」

「立って寝たと書かれています」

そして、午前9時、東方に敵艦の影が見えた。やがて7、8000メートルまで近づき、ここで敵艦隊の主砲をくらえば、こなごなになるほどの距離に迫る。27センチ厚みの鉄板だってかんたんに射抜かれる。だが、近くにわが戦艦のいることを敵艦はまだ気づいていないようだった。

濃霧のおかけだ。敵艦は黒煙炭を燃やしている。こっちは無煙炭を燃やしているので、煙はでない。

この差が勝敗を決した。

「そうでしたな。……だいいち、やつらはその石炭でさえやっと手に入れたもので、……。それに大砲の弾、その日本の下瀬火薬の威力は、たいへんなもので、鉄板を撃ち抜いて、それから爆発する」と彼はいった。

「しかし、戦争には勝ったが、日露の講和には敗けましたな」と彼はいった。

それからわれわれは、コーヒーを飲みながら、ロシアとの講和をめぐる話をした。小村全権がセルゲイ・ヴィッテとの交渉で、さんざんな目にあい、戦勝気分どころじゃなくなった。

領土をめぐる話が二転三転し、全権は夜も眠ることができず、「輾転反側した」と書かれている。たしかに講和には手こずったが、これを見た西欧列強は、日本を見直した。日本は、このため南樺太と南満州という広大な領土を手に入れたのである。このバックには、日英同盟というものがあった。