福島第一原発の想像される現状と周辺のエリアモニターのリンク集を再掲を含め集めておきます。

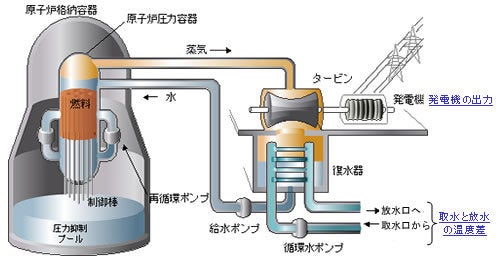

・格納容器は今後も大きく吹っ飛ぶことはなさそうです。

2号機、もしくは3号機も?の経験から格納容器の「枝管」やバルブ等

「弱い所」が破断し圧力が抜ける壊れ方をする様です。今後も放射化物を

含んだ蒸気が漏れ続けますが、燃料を敷地外に撒き散らすことはなさそうです。

・使用済み燃料プールは一進一退を続けているようです。

放水が定常的にできれば燃料棒の溶断は防げるので今のレベルを維持できるかも

知れません。放水で若干線量が下がったのは恐らく「がれきに水をまいた」効果

だと思っています。「解体現場でホコリが立たないように水をまく、、」という

事が効いたと思っています。本質的な問題は良くも悪くもなっていないようです。

3号機は最期の定期点検が2010年9月の様です。このときの148本がプールにある?

http://www.tepco.co.jp/cc/press/10092301-j.html

4号機のプールの一部140本ほど?は2010年11月頃の定期点検です。

http://www.tepco.co.jp/cc/press/10112901-j.html

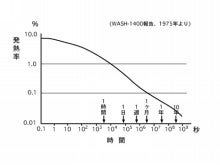

全部の履歴は判りませんが直近の交換燃料は運転後それぞれ160日、あるいは

100日程度経過しています。熱出力はだいたい0.1%程度以下かも知れません。

格納容器の燃料棒が停止後1週間で約0.5%の熱出力とのことですのでプールの発熱は

(全体の本数と交換時期は判りませんが)炉心の数分の1程度かも知れませんが、

まだまだ何ヶ月も対応が必要になりそうです。

3月18日asahi.comに使用済み燃料棒に関する情報が出ました。転載しておきます。

http://www.asahi.com/national/update/0318/TKY201103180577.html

ーーーーーーー日頃外出する前に確認しているエリアモニターのリンク集ーーーーーー

・茨城県東海村 原研付近のモニター

(茨城北部のリアルタイム計測:例えば 500nGy/h=0.5μSv/hと換算します)

http://www.houshasen-pref-ibaraki.jp/present/result01.html

・茨城県つくば市 高エネ研のモニター

(茨城南部のリアルタイム計測:サンプルも時々採取して公開してます)

http://www.kek.jp/quake/radmonitor/index.html

http://rcwww.kek.jp/norm/

・文部科学省が発表する福島近県、及び全県のエリアモニター

(福島は全部壊れているので原発と福島市の間の国道を車で巡回し測定。

時間変化は追えないので、遠くの方が高い値にもなることがある。)

http://www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/syousai/1303732.htm

リアルタイムではありませんが東京などが0.1μSv/h以下な事を確認できます。

http://www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/syousai/1303723.htm

グラフ化したものはこちら

http://atmc.jp/

・原発などの環境放射線モニター

(一部リンク切れもありますが、女川原発などの値をリアルタイムで見れます)

http://www11.plala.or.jp/sennin/link/link04/link04.html

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

今後は短くても数ヶ月、長いと年単位で環境放射線の値を気にしながら暮らすことに

なると思いますので、単位や数値に慣れることをオススメします。

10kmも離れると原発の事故現場からの放射線を直接に浴びることは殆どありません。

微粒子や水蒸気に含まれてたガスなどから間接的に被曝しますので「風」が最も重要な

要因になります。

安心するか心配になるかは判りませんが「ある日の様子」を示したマンガがあります。

2つ例をリンクしてみます。当然ですが大半が太平洋に拡散しており立地の良さが判ります。

夏になり海からの風が吹くまでには「囲い込み」に成功せねばなりません。

・フランスのIRSN(放射線防護原子力安全研究所)が行った福島原発からの放出放射能の

大気中拡散シミュレーション(3月12日~20日。セシウム137をトレーサーとしたもの)

http://www.irsn.fr/FR/popup/Pages/animation_dispersion_rejets_17mars.aspx

・ドイツの雑誌に載ってるシミュレーション(ヨウ素I-131をトレーサーとしたもの)

http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/bild-750835-191816.html

・格納容器は今後も大きく吹っ飛ぶことはなさそうです。

2号機、もしくは3号機も?の経験から格納容器の「枝管」やバルブ等

「弱い所」が破断し圧力が抜ける壊れ方をする様です。今後も放射化物を

含んだ蒸気が漏れ続けますが、燃料を敷地外に撒き散らすことはなさそうです。

・使用済み燃料プールは一進一退を続けているようです。

放水が定常的にできれば燃料棒の溶断は防げるので今のレベルを維持できるかも

知れません。放水で若干線量が下がったのは恐らく「がれきに水をまいた」効果

だと思っています。「解体現場でホコリが立たないように水をまく、、」という

事が効いたと思っています。本質的な問題は良くも悪くもなっていないようです。

3号機は最期の定期点検が2010年9月の様です。このときの148本がプールにある?

http://www.tepco.co.jp/cc/press/10092301-j.html

4号機のプールの一部140本ほど?は2010年11月頃の定期点検です。

http://www.tepco.co.jp/cc/press/10112901-j.html

全部の履歴は判りませんが直近の交換燃料は運転後それぞれ160日、あるいは

100日程度経過しています。熱出力はだいたい0.1%程度以下かも知れません。

格納容器の燃料棒が停止後1週間で約0.5%の熱出力とのことですのでプールの発熱は

(全体の本数と交換時期は判りませんが)炉心の数分の1程度かも知れませんが、

まだまだ何ヶ月も対応が必要になりそうです。

3月18日asahi.comに使用済み燃料棒に関する情報が出ました。転載しておきます。

http://www.asahi.com/national/update/0318/TKY201103180577.html

ーーーーーーー日頃外出する前に確認しているエリアモニターのリンク集ーーーーーー

・茨城県東海村 原研付近のモニター

(茨城北部のリアルタイム計測:例えば 500nGy/h=0.5μSv/hと換算します)

http://www.houshasen-pref-ibaraki.jp/present/result01.html

・茨城県つくば市 高エネ研のモニター

(茨城南部のリアルタイム計測:サンプルも時々採取して公開してます)

http://www.kek.jp/quake/radmonitor/index.html

http://rcwww.kek.jp/norm/

・文部科学省が発表する福島近県、及び全県のエリアモニター

(福島は全部壊れているので原発と福島市の間の国道を車で巡回し測定。

時間変化は追えないので、遠くの方が高い値にもなることがある。)

http://www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/syousai/1303732.htm

リアルタイムではありませんが東京などが0.1μSv/h以下な事を確認できます。

http://www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/syousai/1303723.htm

グラフ化したものはこちら

http://atmc.jp/

・原発などの環境放射線モニター

(一部リンク切れもありますが、女川原発などの値をリアルタイムで見れます)

http://www11.plala.or.jp/sennin/link/link04/link04.html

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

今後は短くても数ヶ月、長いと年単位で環境放射線の値を気にしながら暮らすことに

なると思いますので、単位や数値に慣れることをオススメします。

10kmも離れると原発の事故現場からの放射線を直接に浴びることは殆どありません。

微粒子や水蒸気に含まれてたガスなどから間接的に被曝しますので「風」が最も重要な

要因になります。

安心するか心配になるかは判りませんが「ある日の様子」を示したマンガがあります。

2つ例をリンクしてみます。当然ですが大半が太平洋に拡散しており立地の良さが判ります。

夏になり海からの風が吹くまでには「囲い込み」に成功せねばなりません。

・フランスのIRSN(放射線防護原子力安全研究所)が行った福島原発からの放出放射能の

大気中拡散シミュレーション(3月12日~20日。セシウム137をトレーサーとしたもの)

http://www.irsn.fr/FR/popup/Pages/animation_dispersion_rejets_17mars.aspx

・ドイツの雑誌に載ってるシミュレーション(ヨウ素I-131をトレーサーとしたもの)

http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/bild-750835-191816.html