<バーセルミ>

1101「口に出せない習慣、

奇妙な行為」

ドナルド・バーセルミ

短編集 山崎勉/邦高忠二:訳

サンリオ文庫

収録作品

1.インディアンの蜂起

2.バルーン

3.ここにあるこの新聞

4.ロバート・ケネディ、溺死寸前に救助される

5.報告

6.まぬけ

7.警察音楽隊

8.エドワードとピーア

9.しばしの眠りと目覚め

10.おしゃべりできるか

11.ゲーム

12.アリス

13.戦争の絵物語

14.大統領

15.月が見えるだろ?

「インディアンの蜂起」

では現代都市がコマンチ族に攻撃され、征服される。

「バルーン」

では巨人の水ぶくれのような気球がマンハッタンを覆いつくし、

地上の人々の自己満足気な反応をユーモラスに描いている。

「まぬけ」

に登場する作家志望の男は、

重要な歴史的挿話から凝りに凝った話をでっちあげる。

「ロバート・ケネディ、溺死寸前に救助される」

は、新聞の三面記事や架空のインタビューや

事件の寄せ集めで組み立てられた戯画的人物研究である。

「報告」

では、アメリカ軍がヴェトナムで使用するのを

人道的見地からひかえている武器――

小屋が縮む化学薬品とか睾丸が不能になる電報――

が列挙されている。

バーセルミは、

借り物のアイデアやイメージの断片、

粥状の言葉のざわめきから聖なるコミック、

ゲタゲタ笑いの悲劇といった不協和音を創り出し、

笑いを呼び起こし、戦慄させることによって

文学形式と言葉そのものの限界を拡大させている。

<ウラスジ>

メタフィクションの申し子、

バーセルミ、初お目見え。

で、その辺の

”わたくし的アメリカ文学”

のおさらいを。

ついでにピンチョンも載っけとこう。

メタフィクションやポストモダンなんぞの

文学的分類は置いときます。

私としては、

当時バーセルミの作品のいくつかを

”実験小説”

として読んで(見て)いたので、

その解りやすく実験的なものをいくつか紹介しておきます。

『ここにあるこの新聞』

(!)(!)(!)(!)(!) ……

* * * * * ……

? / ? / ? /? /?/ ……

0 : 0 : 0 : 0: ……

これが何を表しているのかは本編をどうぞ。

『ロバート・ケネディ、溺死寸前に救助される』

<ウラスジ>にもある通り、

新聞の三面記事、架空のインタビューで構成されています。

執務中のK

秘書たちの語るところによれば

カウンターのなかで

K、新聞を読む

自分の仕事に対する態度

――といった見出しとともに短い記事が綴られていきます。

<感想>

こういう表現法って、

のちの大作家の処女作や出世作で見受けるように思えます。

スティーヴン・キング 『キャリー』

星新一 『セキストラ』

なんか、もっとありそうなんだけど、

パッと思いつくのはこの二作品かな。

<余談>

ロバート・ケネディがサーハン・サーハンに

銃撃されるフィルムは何度か見たけど、

兄のJFKと同じく謎だらけの暗殺だと聞きます。

つまり、実行犯は明確なんだけど、

その背景が判らない――・

映画にもなった

ジミー・ホッファ(労働組合の親玉)

とか敵も多かったし。

(このあたり、オズワルドを殺したジャック・ルビーと

ゴッチャになってるところがあります)

で、そのホッファの最後も

”行方不明”

で霧の中。

行方不明なんて、ビアスでしか聞いたことがない。

謎が謎を呼ぶ、とはまさにこのこと。

しかしこの作品、

いつ書かれたんだろう?

ロバート・ケネディが殺されたのが1968年で、

この短編集の刊行年と同じなので。

ま。生前に書かれたんだろうな……。

1102「罪深き愉しみ」

ドナルド・バーセルミ

短編集 山崎勉/中村邦生:訳

サンリオ文庫

収録作品(目次)

第一部

・なにからなにまで年鑑で

・編集長への手紙

・例のコスモポリタンふうの女

・ウージェニー・グランデ

・ピシャッ ピシャッ

・怒れる若者

・太陽は自棄っぱち

ミケランジェロ・アントニオーニのためのシナリオ

・ドン・Bの教養

ヤンキーの認識法

第二部

・鵜呑み

・若き訪問者

・宮殿

・ドラゴン

・デラウェア河岸での逡巡

・王宮処置

・フールファーム氏の日誌

第三部

・ヘリオトロープ

・さあエド・サリバン・ショーに御声援を!

・バニー・イメージ、その喪失

ビッツイ・Sの症例

・探険

・ゲームは美と真実と眠りの敵よ、とアマンダは言った

・タイヤの国

・開幕二時間前

・写真

・無

予備録

奇天烈な欠陥商品の氾濫する都市生活を

年鑑を利用して賢明に暮そうとする若い男女が

オーストラリアに逃げ出す

「なにからなにまで年鑑で」、

独創か模倣かの芸術論争を並べた

「編集長への手紙」、

ミケランジェロ・アントニオーニをおちょくる

「太陽は自棄っぱち」、

50年代英国の作家エイミス、オズボーンを一層怒らせる

「怒れる若者」

といった

<盗作より辛うじてやや上位にある>パロディ諸篇。

当初の若々しい容姿がなくなったとして

プレイボーイ・クラブから馘になった4人のバニー・ガールが、

性的年齢的差別だとして州人権擁護委員会に訴える

「バニー・イメージ、その喪失」

など

<生半可な寓話もあれば似而非ルポルタージュもあり、

絵をコラージュしたりする愉しみ、

公開されてしまった秘密の悪癖の遁辞……罪深き愉しみ>

を収録。

まるで

「……でない」をうどんのように盛った

「無:予備録」

が花札のカスを集めて上ろうとする、

したたかなる選ばれた読者讃江!!

是非是非!!

<ウラスジ>

遅ればせながら、

バーセルミの訳業も進んで、

作品の日本語名も定まったところでの、

著者略歴を。

Donald Barthelme

(ドナルド・バーセルミ)

1931年、

フィラデルフィアに生れる。

父は前衛的な建築家であった。

ヒューストン大学卒業後、

朝鮮動乱に参戦中の軍隊に入ったが、

休戦のため、すぐに帰郷。

その後、

新聞記者やヒューストン大学の<フォーラム>誌、

美術誌<ロケーション>などの編集者や教員などを経て、

<ニューヨーカー>誌を中心に数多くの短篇を発表。

ジョン・バース、

トマス・ピンチョン、

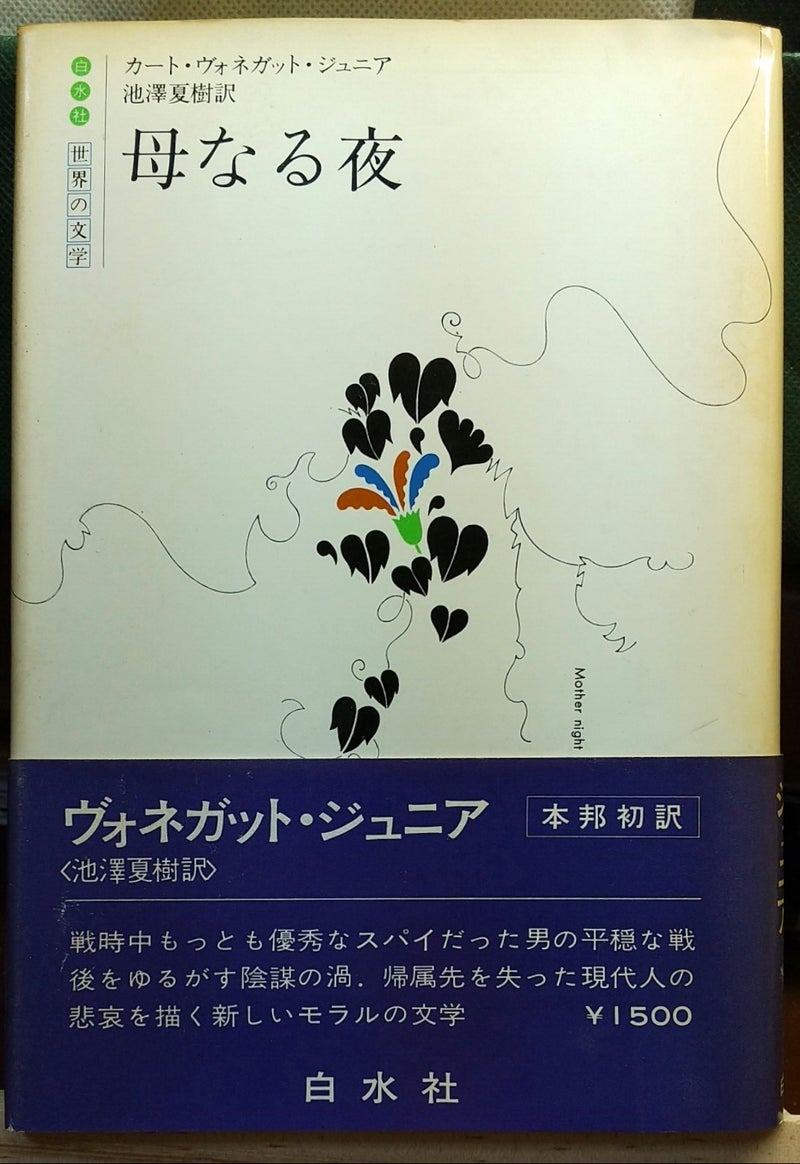

カート・ヴォネガット・ジュニア

などとともに、

現代アメリカ文学の明日を担う旗手の一人と目されている。

作品には、

『帰れ、カリガリ博士』

『死父』

『口に出せない習慣、奇妙な行為』 (サンリオSF文庫)

『白雪姫』

『アマチュアたち』 (サンリオSF文庫で刊行予定)

などがある。

*『帰れカリガリ博士』は国書刊行会、

『死父』は集英社、

『白雪姫』は『雪白姫』の題で白水社

から刊行されていました。

<改めて>

私が思う<実験小説>には

大きく分けて二つのものがあります。

一つは、

テーマや内容が実験的なもの。

筒井康隆 『虚人たち』『残像に口紅を』など。

『残像に口紅を』は、

50音が一語ずつ無くなっていく話で、

それと同時に、その語を含むモノ・存在が消えてゆく話。

もう一つが、

ビジュアル的にすぐさまわかるもの。

これはまたもう二つに分かれていています。

ひとつは、

文字が異様なもの。

代表的なものは、いわゆる

”タイポグラフィ”

夢枕獏『カエルの死』(未読)

ベスタ―『虎よ、虎よ!』

目が覚めた。

みたいに一文字だけデカくなるとか。

(これって、嵐山光三郎の文章だな……)

もう一つが、

文字以外のもの、

たとえば写真や絵画などが

幅を利かせているもの。

コラージュを利用したものとか。

この本の中だと、

『探険』

『タイヤの国』

……二作とも短いものですが、全編こんな具合です。

(絵本じゃねぇか、とか言わないように)

大体において、

かような絵物語を出すのは

本業が画家である人の特権なのですが、

自分で描いたものか、どっかから持ってきたものか、

の違いがあります。

前者だと、

ビアズレー 『美神の館』

エルンスト 『百頭女』『慈善週間または七大元素』

『カルメル修道会に入ろうとした少女の夢』

ビアズレーの場合、”挿絵” になっちゃってるけど。

<蛇足>

かつて友人が書いた物のなかに、

👁が覚めた。

みたいな文章が使われていました。

<余談>

ふと思い出したんですが、

何気に、

今さらながらに、

”安部公房”

って作家は、

その手の作品の先駈け的作家ですね。

芥川賞受賞作の『壁』なんて、

実験的なモノの殆どが詰まってる気がします。

元祖・ノーベル文学賞候補作家。