年の瀬の散歩の記録です

今秋、

行きたかった展覧会

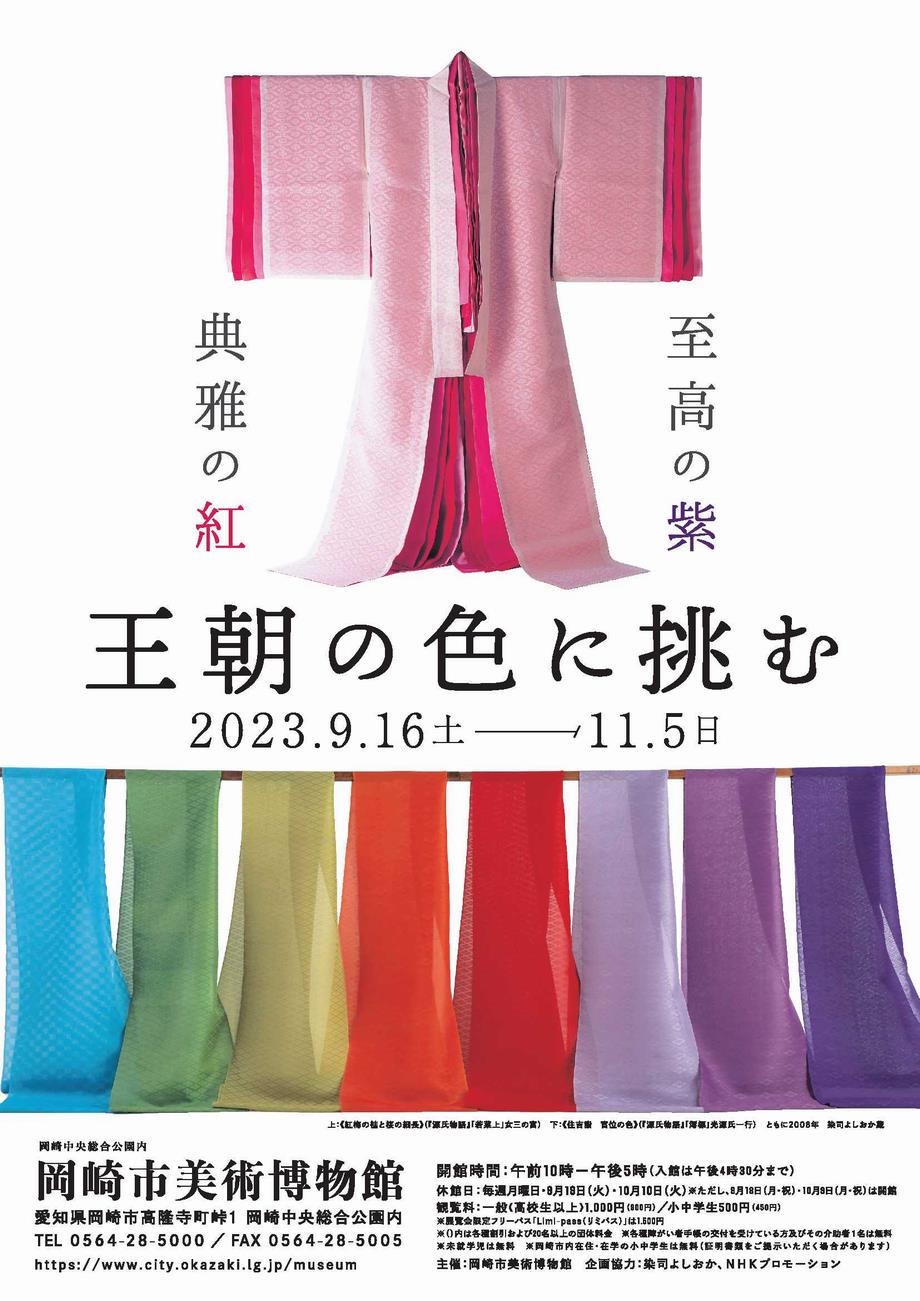

『王朝の色に挑む』

美しい色あいにときめきが止まりません

江戸時代から続く染司よしおか

四代目、五代目。

古代染色の第一人者の回顧展です。

飛鳥天平の染色の技を解明し

法隆寺や正倉院の品々を復元

源氏物語の色彩を再現とのことで

垂涎ものの企画展でした。

かつてドキュメンタリーにもなったそうです。

観てみたい!

訪れること叶わず

諦めていたところに

再び古代染色の展示が

『源氏物語

よみがえる女房装束の美』

こちらは

染司よしおか六代目と

仕立ては井筒屋

考証は実践女子大学による

源氏物語

明石の君の装束を

5年をかけて再現した企画展

ここから先は残念ながら撮影禁止。

ふっくらと仕立てられ

実際に身にまとったような展示は

御簾の中に居合わせているようで

女房の艶かしさを感じてドギマギしました。

衣服というより

まるで色を纏うような装束へと

完成されていった変遷の歴史にも

興味が湧きます。

天然染色は

どの色も繊細で艶やかで、

絹の生糸を触り比べられたのも

興味深かったです。

美しい和装をめした方が多く観覧され

図録が飛ぶように売れていました。

会期は残りわずか、28日までです。

さて

「白鳥さんとアートを見に行くと面白いよ!」

というアートを愛す友人マイティのことばに

作者、川内さんも同行するのですが

白鳥さんに絵を説明しながら

川内さんが気づくのは

言語化することで

絵を観る解像度があがること。

にもかかわらず、

それぞれ全く異なって

まるで違う絵を観ているようなこと。

感じたことを

白鳥さんに話すプロセスで

意味を探りながら

わからなさを発見していく

概念に気づくような

哲学するような

面白さがあったこと。

なにより

正しく観る、ということがなく

百人いたら百通りの観方があって、

人とともに観る面白さが実感されたこと。

白鳥さんのお話は面白いし

ギャラリー展示も規模が小さかったので

よくばってもう一つ

キュビズム展に足をのばしました。

セザンヌをきっかけとし、

アフリカ美術から

影響を受けたピカソや

世界へとキュビズムが広がっていく様子を

概観します。

気になる作品は、

心のなかの白鳥さんと

少しおしゃべりしてみました。

出ると

外はもう真っ暗。

駅の反対に回って

カフェ兼本屋さん。

スパイスとお香の良い香り。

本は少ないですが

選書は心惹かれます。

思わず購入した

『みんなで読む源氏物語』

渡辺祐真 編

平安の風俗を

わかりやすく道案内してくれる

国文学者、川村さんのお話、

能楽師の安田登さんと

歌人の俵万智さんの対談や

ヴァージニア・ウルフ達が

源氏物語を世界文学として受けとめた

当時の書評

ウェイリー版源氏物語を邦訳した

森山、毬矢さん姉妹と

円城塔さんの鼎談では

末摘花の描写から

渤海国の血が入っていたのではと推測したり

ケアの視点から読む

英文学者、小川公代さんのお話などなど

どの視点も深くて新鮮で面白い!!

現代語訳をした

角田光代さんがたどり着いた

人が物語を必要とする理由を読むと

千年前の声を聞くために

源氏物語を読みたくなります。

なかなかの良書です。

人はなぜ

物語を必要とし

アートを必要とするのか

白鳥さんと

源氏物語を読みついできた

昔々の人たちと

そこには

人の生の声を聞きたいという

共通の思いがあるようで

思いがけず

点と点がつながるような

お散歩となりました。

気づいたら

クリスマス・イブ。

皆さまが健やかにお過ごしでありますよう。