RAW WNDS MIXTAPE #001~#004 / 80KIDZ

80KIDZのEPシリーズ『RAW WNDS MIXTAPE #001~#004』(2020)のレビュー・感想です。

「ミックステープ」を冠する表題に偽りなしのカセット(+配信)での発表となったこの連作下では、「やりたいことをやりたいときに」を旗印とした自由度の高い全18曲がリリースされました。以前に更新予定記事でふれた段階では第二弾までしか世に出ていませんでしたが、現在は第四弾までが届けられてシリーズは完結しています。

上掲リンク先では『#002』収録の「Monologue」を特に絶賛していたため、同曲を軸に「今日の一曲!」の形式でまとめる案もあったものの、本作が来る6thアルバムへの先行リリースを意識したものであることを考慮し、本記事も先行アルバムレビューの体で書こうと決めました。というわけで、各EPからお気に入りの一、二曲を代表的に取り立てるスタイルを基本としつつも、全ての楽曲に対して何かしらの言及は行いたいと思います。

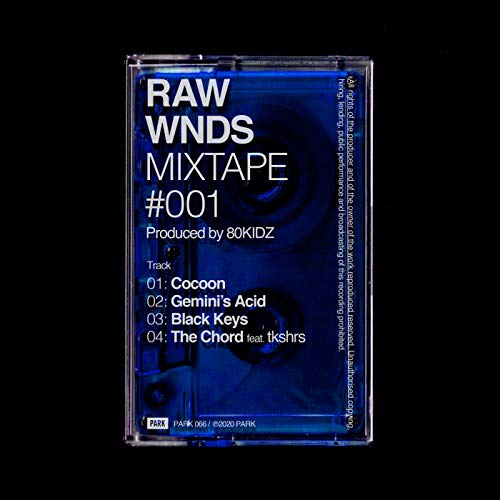

■ 『RAW WNDS MIXTAPE #001』

プロジェクトの開始を告げた第一弾EPでは、03.「Black Keys」がいちばんのお気に入りです。80KIDZのサウンドを語る際にピアノの抒情性は外せないと理解している僕ですが、「黒鍵」と題された本曲はまさにテーマからしてピアノが主役と言える納得の内容でした。タッチにも響きにも攻撃的な含みを感じさせるリフの畳み掛けによって形成された緊張感漂うグルーヴは、キックの力強さも加味すると何処か怒りの感情を発露させているように聴こえます。

曲の初めから終わりまでこのテンションが維持されるので、リズムだけでトリップ出来る忘我のダンスミュージックとして非常に優秀です。一応は1:37からのそれを主旋律と扱えなくもないけれど、本曲に於いてメロディ性はあくまでアクセントだと認識しています。この手のシンプルさは80KIDZの変わらぬ魅力であり、とかく印象的なドロップを設けようと過度な発展に振れてしまうEDM勢とはやはり違い、エレクトロ~テクノ勢ならではの抑え方を弁えていると好感触です(関連記事)。

01.「Cocoon」は記憶が正しければ80KIDZ史上最も長尺のトラックです。フロアライクな『80:XX』(ハチマルシリーズ)でさえ8分台はありませんでした。全編を通してキラキラとした音遣いが耳に残る多幸感に満ちた仕上がりで、心地好いリバーブが掛けられた女性ボーカルは宛ら天界からの囁きです。声ネタとしては冒頭と終盤(1:04~/6:24~)に登場する、独特のフィルター処理で詰まったようなノリと電子音と錯覚しそうな質感を携えたものも好みで、人声を楽器的に扱うセンスも冴え渡っています。バックトラック上のツボは5:56からの変化で、俄にメロディアスに発展していくところが素敵です。

02.「Gemini's Acid」は格好良いタイトルの通り、漸次的な変化に酔い痴れるタイプのアシッド性の強いテクノで、古き良き電子音楽の趣があります。サンプリングのシャウトも聴きどころ。04.「The Chord」は調べても正体がいまいち不明なtkshrs(タケシヒロセさん)がフィーチャーされていて、単純に聴こえてその実細部にこだわりが窺えるリズムパターンの上を、これぞ電子音楽と特徴付けたいデジタルな音色が滑っていく、これまた往年のマナーに根差した可愛らしいトラックです。先にリンクしたSpincoasterの記事で02.と04.は「ロウテクノ~ロウハウス」で形容されており、源流へと回帰するマインドが芽生えているのでしょうかね。

■ 『RAW WNDS MIXTAPE #002』

第二弾EP収録の04.「Monologue」は同プロジェクトの楽曲としては勿論、これまでの過去曲を相手取っても上位に食い込むレベルのフェイバリットです。更新予定記事には一足先に同曲の感想を載せていたのでセルフ引用しますと、「これぞまさにキャリアの集大成と喧伝したい名曲で、音色のチョイスや響きの円やかさには年相応の大人な80KIDZが表れている一方で、楽想というか曲の組み立て方には初期の貪欲にメロディアスだった頃の若さが窺え、円熟した享楽性が感じられました」となり、本項ではこの文章をベースにもう少し具体性を付与していきます。

まず音色の円やかさと年齢の関係性についてですが、これは聴けばわかるだろうと感性に投げるのが最善とした上で、一部のダンスミュージック好きをディスる書き方で説明に努めれば、初期の80KIDZが得意としていたエレクトロないしロックの単純性から迸る若さ(黄金期にしがみつくわけ)でも、後年のEDMやらBass Musicやらに顕著な装飾性に垣間見えるキッズ感(無理に時代に迎合する)でもなく、歴史に鑑みてテクノやハウスの文脈で語れる音作りを披露してきた点で、流石キャリアを重ねているだけはあると納得したという意味での表現です。

もっと言えば、本曲のサウンドは更に過去に遡ってディスコだと感じます。曲開始1分以内に提示されるご機嫌なベースラインとダンサブルなクラップだけでもその傾向は察せますが、1:50からのキャッチーなメインメロディで一段とディスコっぽさが増し(良い意味でちょっとダサい旋律なのがミソ)、その空気感は前半部のクロージングを担う3:09~3:24でピークを迎えます。このセクションのコードを追っていると、踊らいでか!といった気分になりませんか。笑

ここまでの記述だけだと懐古厨じみた気持ち悪さが拭えないため(そも僕は年代的にディスコよりクラブの人間だと自己フォロー)、続いて楽想の話に移りましょう。「前半」と上述したからには「後半」もあるということで、3:25からの展開を僕は次なる大きな主題部と捉えています。ワンフレーズでひたすらにゴリ押していくパワープレイを武器とする当該のトラックメイキングは、ともすると先にディスってしまったEDM的なマナーに基いたものかもしれません。とはいえ、ここから2分をかけてじわじわと盛り上げていく時間の配分は、直ぐに絶頂に持っていきたいインスタントな躍らせ方とは違うと区別します。

このようにカルチャーの違いは確かに存在する一方で、本曲の楽想にはかつての80KIDZらしさを覚えたのも事実です。これを受けて僕の脳内に参照先として浮かんできたトラックは、2ndアルバム『Weekend Warrior』(2010)収録の「Faded Pink」でした。同曲はクラブオリエンテッドなナンバーゆえに印象こそ異なりますが、前半でジャンルを象徴するようなサウンドやメロディを手を変え品を替え提示してから、後半(2:49~)はワンフレーズで突き進んでいくという構成面に於いて両曲は似ていると主張します。

この共通点は80KIDZが若い感性を失っていないことの証明のようで嬉しくて、音色については括弧書きで補足した通り「黄金期にしがみつくわけ」でも「無理に時代に迎合する」でもない硬派なスタンスを取りつつも、曲の組み立て方には2000年代と2010年代それぞれの美点をフィードバックさせ、しかし最終的には1970~80年代の熱量でアウトプットさせてくる時代を超越したサウンドこそが、2020年代のニュースタンダードに相応しい多様性ではないでしょうか。これは本作のリリースに際してALI&が語っていた、「80KIDZのこれからの方向とこれまでやってきたことが見える」を裏付けるものだと思います。

02.「Welcome to My House」もプロジェクト全体で04.に次ぐほどのお気に入りです。ピアノを主軸とした有機的なグルーヴの生成との観点では「Black Keys」と似通った部分もありますが、本曲のそれはベクトルとしてポジティブゆえに晴れやかな心持ちのままに身体を任せられます。もう少しパターンを複雑化させればラテンとしても成立しそうなノリの良さで、とりわけ2:03~2:05のフィルインにはワクワクさせられました。

それとは逆に1:32からの主旋律を担うウワモノはややチープな響きを伴っており、もっとお洒落に生音で攻めても良さそうなものを敢えてズラしてきているところに、あくまでトラックメイカー延いてはDTMer的なセンスが感じられて好みです。このメインフレーズがその後しっかりとメロディアスに展開していくのも「Black Keys」との相違点で、本曲の場合はメロディ性にも気を配った聴かせるタイプのインストナンバーだとまとめられます。

01.「Waves」は僕が80KIDZを褒める際に時々用いる、日本人ならではの儚さや哀愁を滲ませたトラックの典型です。例えば過去のレビューでは、「Labo」(2017)に対して似たような感想を述べていました。弦遣いに残るそこはかとない筝曲の趣や、凄まじい寂寥感を放つリード音の芸術性(+それを引き継ぐギターが表す激情)、その両者がなぞる旋律の簡素な美しさに宿る侘び寂びは、何れも蓋し諸行無常のサウンドスケープです。

03.「Two 3 Four」はローファイなテイストのチルホップで、ステイホームの憂鬱のお供にいかがでしょうかと問い掛けられたような気になりました。本作のリリースは今年の6月10日で、緊急事態宣言下(4月7日~5月25日)に制作された…のかどうかは推測の域を出ないものの、少なくともその影響が反映される余地はあったであろうということでこの喩えです。05.「Shamal」も落ち着きのあるトラックで、何かしらの劇伴曲と言われたら信じてしまいそうなナラティブなつくりに奥深さを感じ取れます。

■ 『RAW WNDS MIXTAPE #003』

第三弾EPからはPARKのレーベルメイトであるShin Sakiura(シンサキウラさん)をフィーチャーした01.「Heat」をリード曲と見做してトップに置いての紹介です。両名の共同ワークスはこれまでプロデュースやリミックスでのシーンに限られていたため、今回で満を持してのタッグとなります。ちなみに個人的に馴染みのあったShin Sakiuraの過去作はどちらもアニメの主題歌で、プロデュースと作編曲を務めたRude-αの「LIFE」(2019)と、feat. AAAMYYYの「NIGHT RUNNING」(2020)はTV放送で聴いたことがありました。

本曲はスティールパンのユーフォニアスな響きが南国気分へと誘ってくれるトロピカルチューンで、照り付ける陽光の如きギタープレイもリゾートのイメージを一層鮮明にしてくれます。クワイアが刻む軽やかなリズムも気持ち好く、これまた自由な移動が制限されているコロナ禍の状況であればこそのユートピアへの希求に聴こえますね。ミュート箇所が多いというか一瞬曲が終わったのかと錯覚させるようなフェイントが複数回あり、これも妄想力を高めてそこにメッセージ性があると深読みをすれば、希望は潰えそうでもそう簡単には潰えない(以前の世界は今でも密かに続いていて消えてしまったわけではない)といった連続性へ意識を向けたものと解釈出来ませんでしょうか。

02.「The System」はフィルター遣いの妙が光るバウンシーなトラックで、サンプリングボイスの使用が多いためにプロジェクトの楽曲の中では最もボーカル曲らしさが出ていると言えます。曲名もそこから来ていて、"the system"の連呼がやたらとイケボです。他の部分は"si...si...signature"とか"we...we...weak point"とか吃音じみた処理が施されているだけに、はっきりとした発声が尚の事際立ちます。

03.「Transfer」は初期の80KIDZが好きだったリスナーへのファンサ精神を忘れない心意気を感じさせるヘビーなサウンドのエレクトロで、曲長を2:52の短さでまとめてきているところも「Go Mynci」(2009)を彷彿させるコンパクトな美学で良きです。…などと思っていたら、次曲の04.「Conversion」は更に短い2:49で驚きました。雰囲気としては「Two 3 Four」に近いチルなトラックですが、こちらはローファイ具合が抑えられた分だけピアノの美麗さが浮き彫りになっています。本曲の場合は「転換」という題からして、小品的な役割での短さでしょうね。

■ 『RAW WNDS MIXTAPE #004』

プロジェクトを締めくくる第4弾EPでは、03.「Former」のヘビロテ率が高いです。イントロを聴いただけでわかるアホの系譜(誉め言葉)で、「Ciao」(2016)や「IFDB」(2017)が好きな方は本曲もお気に召すのではないでしょうか。アフロなベースラインは文句なしでクールなのに、メインメロディは深みのない単音で能天気に紡がれるというギャップが、絶妙なダサ格好良さにつながっていているとの分析です。

01.「SYN」は『80:XX - 01020304』(2013)に入っていても違和感がないようなクラブ偏重のトラックで、ダーティー且つアグレッシブなビートメイキングに中毒性があります。そんな中で80KIDZらしさはやはりピアノによって醸されており、1:29からの急展開は初聴時に意表を突かれました。過去曲で例示すれば、「Black Crack」にも見られたような融合です。

02.「Doris」はどうでもいい余談から掘り下げますと、先々月にはUnderworldの「Doris」(2019)をレビューしていたので、この固有名詞(人名か地名か精霊名)には電子音楽畑の人間に刺さる何かがあるのかもと考えてしまいました。笑 Underworldのそれはアンビエントでしたが、80KIDZのこれはお得意のピアノで魅せるグルーヴィーなナンバーです。スクラッチ音が効果的に挿入されているところから、本曲をバックトラックにしてラップを載せられそうだとのアレンジ欲も刺激されます。EPの最後にダブバージョンの05.「Doris (Dub)」が収められているのも、発展性こそが本曲の肝だからではとの推測です。ラップにせよダブにせよ、原曲に生じている音の隙間を何かしらで埋めたくなる心理が働くのかもしれません。

04.「(HIPPOP)」はヒップホップならぬヒップポップで、これが果たして「Hip-Hop+J-POP」のかばん語を指しているのかどうかは曲を聴く限りではよくわかりません。というのも本曲のつくりはとてもエクスペリメンタルだからで、とりわけ1:56~2:18の裏で鳴っている音には好奇心をくすぐられました。伝わるか微妙というか誰からも共感を得られないかもしれませんが、イヤホンをジャックに甘挿しした時に聴こえる奇妙な感じと言いましょうか、音がくぐもって遥か遠方で鳴っているかのようになるアレに近いです。

微かに拾える音らしい音はギターのフレットノイズな気がするので、敢えてシールドを甘挿しにして弾いた音を取り込んだのだろうか?とか、全体を覆っているノイズはアンプから?とか、手法に興味を持っています。自分は演奏家ではないので全く頓珍漢な表現をしているかもしれない点はご容赦いただくとして、ともかく一部の信号しか拾えていない感じのサウンドをどうやって生成したのかが気になったというニッチな着眼点でした。ハードウェア由来の前提で話していますが、後からソフトウェアで弄り回した結果の産物かもしれません。

―

以上、『RAW WNDS MIXTAPE #001~#004』の全18曲レビューでした。こうして並べてみると改めてバラエティの豊かさや引き出しの多さに舌を巻くので、6thアルバムへの期待は弥が上にも高まりますね。EP単位で評価をすると『#002』が頭抜けて素晴らしく感じ、記事上のバランスを考慮しなくていいなら全曲にYouTubeアートトラックを埋め込みたかったくらいです。レビューを書く前は「Monologue」と「Welcome to My House」を神格化していたせいで相対的に影に追いやっていたけれども、「Waves」と「Two 3 Four」と「Shamal」もかなりの名曲だと繰り返し聴くうちに気付けました。それぞれで種類の違う切なさが提示されていて、その間にキャッチーな2曲が挟まれている曲順も完璧です。

同じブログテーマの最新記事