(160)私の古墳の楽しみ方(その3・石棺・壁画)

◎石棺の造り

◎古墳時代前期

【刳り抜き式】割竹形(わりだけがた)石棺

割竹形木棺を真似て造られた

福岡 沖出古墳

【組み合い式】箱式(はこしき)石棺

石板を箱型に組み合せた上に複数の石板を乗せた

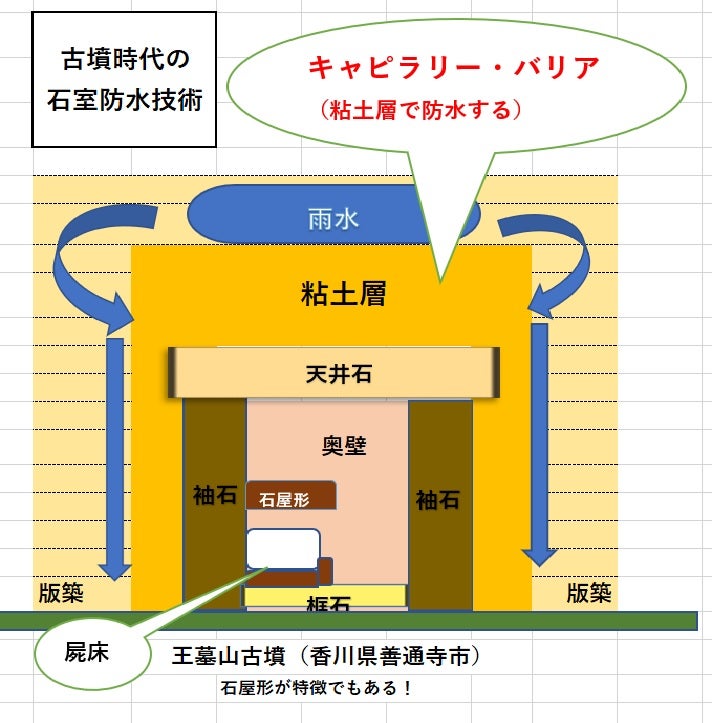

岡山 王墓山古墳

福岡県 丸隈山(まるくまやま)古墳

鹿児島 軽石組合屋根型箱式石棺

◎古墳時代前期~古墳時代後期 (4世紀後半~)

【刳り抜き式】舟形(ふながた)石棺

身と蓋石ともに一枚岩を刳抜いて造られ、それぞれに対角に縄掛突起が複数ついている

岡山 造山古墳

群馬 保渡田古墳群 八幡山古墳

◎古墳時代中期 (5世紀)

【組み合い式】長持形(ながもちがた)石棺

5枚の石板を箱型に組み合せた上に、一枚岩を丸く加工し対角に縄掛突起が複数ついた蓋石が乗る。

西都原「古墳群

◎古墳時代中期~晩期 (6世紀~)

【刳り抜き式】家形(いえがた)石棺

一枚岩を刳り抜いた箱形の身の上に、一枚岩を屋根型に加工し縄掛突起がついた蓋石が乗る。

岡山 こうもり塚古墳

静岡 賤機山(しずはたやま))古墳

奈良 都塚古墳

滋賀県 円山古墳

滋賀県 甲山古墳

大阪 金山古墳

山口 大日古墳

【組合式】家型石棺

福岡 石人山古墳

熊本 江田船山古墳

おまけ

◎弥生時代 甕棺墓

吉野ヶ里遺跡

◎石材の産地

石棺の材質は、家型石棺など大型のものになるほど凝灰岩が特に多く使われる。産地では特に熊本の阿蘇火砕流によってできた阿蘇溶結凝灰岩(ピンク石・馬門石)や兵庫の播磨の流紋岩質凝灰岩(竜山石)、奈良の二上山凝灰岩が有名。

凝灰岩は、花崗岩などに比べると加工しやすく、壊れにくい特長をもっていたからだろう。

◎壁画(装飾古墳)

九州西部(福岡・熊本)では装飾古墳が多く、同心円文や三角文、両脚輪状文、武具(靫や盾)、馬、格子柄、星や月・太陽、船などが見られる。これらは被葬者の葬儀礼の様子を描いたとか、生前の権威の様子を現しているのではなど諸説ある。

熊本 チブサン古墳

茨城県 虎塚古墳

福岡 五郎山古墳

福岡 弘化谷古墳

福岡 王塚古墳 蕨手文

福岡 王塚古墳 魔よけの三角

福岡 王塚古墳

福岡 王塚古墳 靫(ゆぎ・弓やを入れた背中に背負う筒)

福岡 王塚古墳 双脚輪状紋(帽子を上から見た形)

なお双脚輪状文はこれまで意味の分からない文様だったが、近年、帽子の形であることが和歌山県の井辺八幡山古墳と大日山35号墳から出土した埴輪で判明した。

和歌山県井辺八幡山古墳

和歌山県 大日山35号墳

また四国、香川県の線刻画などがある。

古墳時代終末期の高松塚古墳やキトラ古墳の石室になると四方四神である青龍、白虎、朱雀、玄武や宮廷の衣裳を着た人物などが描かれていて古墳時代と大きく異なる。

玄武(げんぶ):北を守る亀蛇

引用・参考/現地案内板・発掘された日本列島展(群馬)・奈良文化財研究所(キトラ古墳壁画保存管理施設)など