(160)私の古墳の楽しみ方(その2・石室の形式・構造)

◎石室の防水土木技術

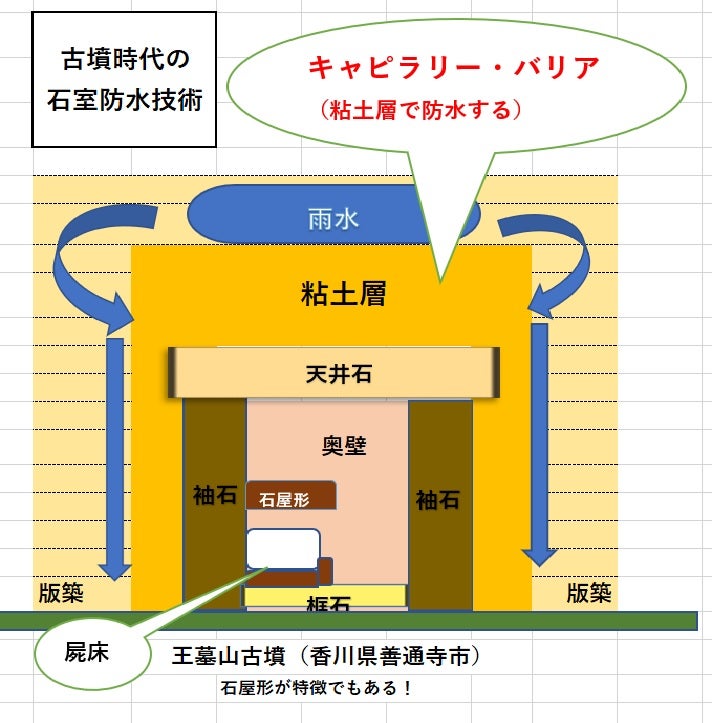

㈱火山灰考古学研究所の早田勉先生は、早稲田大(考古調査士コース)授業で、古墳の石室(石(棺)の遺物の残存状況が比較的良いのは、古墳時代にすでに粘土層による防水技術(キャピラリー・バリア)があり、石室の周りに粘土層を造ることで、雨水を周りに流す築造を行っていたのではないかとのことでした。

香川県善通寺市の王墓山古墳の石室にも同様の技術が使われていました。

◎石室の場所

古墳の主被葬者は後円部、追葬などで前方部などに造られる場合が多い。

まれにくびれ部に造られることもある。

古墳時代初期は竪穴式石室

中期以降は横穴式石室が主流となる。

南九州では、地下式横穴墓が多数存在するが、宮崎県の生目古墳群の7号墳(全長46m、後円部直径24m・高さ3.9m、前方部幅24m・高さ4.4m)には、竪穴式石室も横穴式石室もないが後円部直下に向けて造られた地下式横穴墓が存在する。

◎石室の配置と形式

玄室には単室と複室、両袖と片袖・袖ナシかどうかが素人的には一番気になるところ。

玄室の入口である玄門は、敢えて玄室を大きく見せるために床面に框石(かまちいし)、天井に垂石(天井から垂れ下がる)・楣石(まぐさいし)

楣石(まぐさいし)

そして両側もしくは片側のみに袖石(そでいし)を配置してわざと入り口を狭くしている。

香川 宮が尾古墳

あの世とこの世の明確な区分のためともいわれている。

なお片袖にも奥壁から見て右袖式と左袖式がある。

さらに玄門に閉塞石(ふた)をはめ込んだものや、床面に砂利敷き・石敷きや排水溝の設置、あるいは玄室に向かって勾配をつけたものもある。

玄室の奥壁は巨石で構成されることが多く鏡石(かがみいし)ともいう。

鏡石の形や組み合わせ方にも個性があり楽しい。

墓の入口に前庭や墓道があるもの、羨道を経て玄室に至る単室構造、羨道から前室を経て玄室に至る複室構造であるかどうかも面白い。副室や前室を持つ石室もある。

九州地方では石棺がない代わりに石屋形で囲まれたエリアがあり四角形の石組の屍床に遺体が納められたものもある。

玄室の天井の形も様々でドーム型や台形のものもある。かべに石棚がついたものもある。

◎石室の主な石積み方法

「乱石積み」大小さまざまの自然の石を積みあげる

滋賀 雪野山古墳

「模様積み」大小の河原石を模様を描くように積み上げる

群馬 伊勢塚古墳

「割石積み」自然石を割って加工し積み上げる

福岡 丸隈山古墳

「切石積み」四角く加工し隙間なく積上げる

西都原古墳群 鬼の窟屋古墳

「切石切組積み」石の形状に合わせて切組み合わせて隙間なく積み上げる

作図/まえかた あとまる

引用・参考/香川県善通寺市教育委員会の史跡有岡古墳群(王墓山古墳)保存整備事業報告書・早稲田大考古調査士コース(西田先生資料・早田先生資料)・古墳及び石室の現地説明版など