2020年11月19日から12月9日まで、「梅の木十条店」で開催されたパステル画展「だいたい十条」。

多くの方に来ていただきましたが、「残念ながら行けなかった〜!」という声や、「絵の解説をゆっくり聞きたい〜!」というご意見などもうかがいました。

そこで!

パステル画展を疑似体験できる、【「だいたい十条」WEB鑑賞会】をご用意しました!絵の解説もじっくりさせていただきますよ〜!

たぶん動画のほうが疑似体験っぽいと思うのですが、そこは昭和生まれの限界、ということでご容赦いただきまして(笑)、さっそく開催したいと思います〜!!

(わ〜パチパチパチ〜!)

はい、ではみなさん集合してください〜!!

今日はお忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。個展を体験していただくための特別な時間を、みなさまのためにご用意いたしました。

会場は、十条銀座商店街にある老舗喫茶店「梅の木十条店」。マツキヨの2階にあります。

お、個展のポスターが出てますね!それではさっそく向かいましょう。

こちらの階段を登ってください。階段がしんどい方や、ベビーカーでお越しの方は、無理なさらず、奥のエレベーターをご利用くださいね。

お店の前の壁にもポスターを貼ってくださっています!ありがたいですね〜♪

入口のウェルカムボードも「だいたい十条」。ほとんどジャック状態です(笑)。ではいよいよ店内へ!

……と思ったら、おお、井口さんじゃないですか!

みなさん、彼はバスカーの井口雄太さんです(右)。いま週イチくらいで梅の木でアルバイトをされています。

彼はもともと、ピアノの弾き語りで世界を旅していたのですが、コロナの影響で日本に帰国中です。それで僕が「梅の木でピアノを弾かせてもらえないですかね?」と提案して、マスターにご紹介しました。そうしたら、マスターがいつの間にか彼をリクルートしていて(笑)、気づけば梅の木で働いていました。いやー、そんなことあるんですね〜(笑)。もちろん梅の木でピアノ演奏もされていますので、そのタイミングで来店された方はラッキーです♪

彼はいま、葛飾区立石でコミュニティスペースを作るため、クラウドファンディングを実施しています。僕も少しだけ手伝っていますので、よければご協力いただけたらうれしいです〜!

さて、お店に入って右側は、商店街に面したスペースです。十条銀座の人通りを眺めていると、いつまでたっても飽きません。なんとなくぼんやりしたい時は、この窓側の席がおすすめです。

でもみなさん!今日はあくまでパステル画展がメインですので、お店に入って左側のスペースに向かいます!

……はーいみなさ〜ん、商店街は後でゆっくり見れますので、こっち来てくださいね〜!

……さあ、こちらがパステル画展「だいたい十条」の会場です!

……めっちゃいいですよね(笑)。

今回の展示のアートディレクションは、友人のアーティスト・井口康弘氏にお願いしました!絵の額のセレクトも彼にお願いしたんですよ。いやあ、持つべきものはセンスのある友人ですね。

センスが求められる場面は全て、彼に全依存です。最近なにやら「全集中」とかいう言葉が流行っているらしいですが、「全集中」より「全依存」!合い言葉は「よろしくお願いします!!」(笑)。今度あらためて「全依存の呼吸」のワークショップもやりますので、よければご参加ください。

ではとりあえず珈琲をいただきましょうか。梅の木のブレンドは濃厚で美味しいですよ〜。ケーキセットとかもあるので、お好きなものを注文してくださいね。

モンブラン、いいですね〜。今日は誰も頼んでませんが、チーズケーキもおすすめですよ!

あ、季節のプリンじゃないですか。めっちゃ美味しそう〜!!僕はレギュラーの「濃厚プリンセット」がお気に入りです♪

僕はちょっとお腹がすいてるので、一人だけがっつりビーフシチューをいただきます(笑)。これがまた美味いんですよ……。

(もぐもぐタイム)

……ごちそうさまでした!いやー、美味しかったっすね!

ではぼちぼち展示を見ていきましょうか!というわけで、まずはプロフィールボードからご覧ください。

なんかこういうのを貼るだけで、グッと個展感が出ますよね。

だいたいみなさんこれを見て、「え、パステル画を始めたの、今年の9月?つい最近やん!!」とびっくりされます。そして僕も「え、ほんまや!」とびっくりします(笑)。ここに書いている通り、坂口恭平さんのパステル画教室に参加したのがきっかけなんですが、やっぱり彼の教え方が上手やったんやと思います。「躊躇しない、反省しない」。いいですよね〜。

ではいよいよ絵を見ていきましょう。左から、描いた順番に並べています。なので、右にいくほど上手になっていく……のかと思いきや、そうでもないんですよね(笑)。そのへんも気にしながら見ていただけると面白いかもしれません。では描いた順番に、左から見ていきましょう。

1枚目は「清水坂公園に架かる橋」です。毎朝散歩している公園にある橋なんですが、木造でいい味出してるんですよね〜。ちなみにこの絵だけ、100均のパステルを使って描いています。他のはファーバーカステルという、72本セットで4,000円くらいのやつで描いているんですが。パステル画を描き始める時に、Amazonで注文したファーバーカステルがなかなか届かなくて、それを待ちきれず、近所の100均のパステルを買って描いてしまったんです(笑)。でも、個人的にはけっこう気に入ってますし、なかなか評判もいいんですよ(笑)。

それでこれを描いた時点で、梅の木のマスターに「個展やらせてもらっていいですか?」とお願いしました。そうしたら、マスターはインスタグラムでこの絵を見てくださっていて、「あれ、いいですよね。ぜひやってください」とご快諾くださったんです。器が広いですよね!で、まず個展をやることが決まってから、他の作品をせっせと描き始めたわけです。だから他の作品も、個展までの2カ月の間に描き上げました。

2枚目は「清水坂公園の空」です。さっきの橋と同じ公園です。実はこの絵だけ、他のとはちょっと違うプロセスで完成してます。パステル画というのは、描き終わった後に、フィキサチーフというスプレーのりみたいなのを吹きかけるんです。そうやってパステルの粉を定着させないといけないんですね。ところが僕は、フィキサチーフを使うのが始めてだったもんで、大失敗してしまったんです(笑)。

本当は、絵から30cmくらい離してスプレーしないといけないんですけど、ついうっかり近くからスプレーしてしまいまして。そうしたら、雲の色が吹き飛んで、絵が台無しになってしまいました……。「これも勉強か……」と思いつつ、めっちゃ落ち込みました(笑)。それでずっと放置してたんですが、改めて「やっぱりあれを完成させたい!」と思って、雲の色を塗り直したんです。そうすると、フィキサチーフの上から塗ったせいか、思いがけず雲に立体感が出て、すごくいい感じに仕上がりました。この絵はとっても評判が良くて、人気作品のひとつとなりました。何でもあきらめずにやってみるもんですね!

で、キャプションボードに赤丸のシールが貼られますが、これはご購入いただいた証です。あのシールを貼る瞬間がまた最高なんですよ〜(笑)。この絵は、以前勤めていた会社の同僚が買ってくださいました。今も仲良くさせてもらってるんですけど、超仕事のできる人で、一緒に働いている時は助けてもらってばっかりでした。もちろんここでも「全依存の呼吸」です(笑)。彼は80年代の音楽シーンにも詳しくて、WEBに記事を連載されたりもしてます。

奥さんがまた面白い人で、あの世界で大人気の「どうぶつの森」というゲームで、10本の指に入る有名プレイヤーだそうです。すごくないですか!?それで任天堂から仕事の話が来たりするそうです。とんでもないですよね(笑)。芸大の油絵科のご出身で、絵に造詣が深いんですが、彼女が「杉原さんのパステル画は、油絵っぽいですよね。この雲の表現が素晴らしいです」と言ってくださいました。たまたまそのご夫婦が、お二人ともこの絵を気に入ってくださって、ご購入くださったというわけです。本当にありがたいですね!

3枚目は「箱根姥子の秀明館にて」です。秀明館は、箱根の姥子にある、知る人ぞ知る湯治場です。地域の共同浴場を起源とする歴史の古い温泉で、夏目漱石の小説にも登場してます。この一帯がいわゆる霊場のような場所なんですが、一時期、ここが開発業者の手に渡りそうになったことがあったそうです。それでレジャー施設になる計画があったそうですが、それを知ってこの場所を買い取り、湯治場として守り続けているのが今のオーナーです。ここは観光ではなく湯治を目的として行く場所なので、大々的には宣伝されていないのですが、疲れを癒しにぜひ少人数で行ってみてください。たぶんお湯を通して自然の力を存分に感じられると思います。

この絵の見所はやっぱり簾ではないでしょうか。光と風を通す簾の雰囲気を、どうやったら描けるのかさっぱりわかりませんでしたが、なんとなくなりゆきで描いてみたら、思いがけずうまくいったような気がしています(笑)。「僕らが見ているのは、物ではなく光である」というのは、パステル画を始めて得た、大きな気づきでした。

4枚目は「けん助のししとう」です。いろんな人から「写真かと思った!」と言われていい気になった作品です(笑)。「けん助」は十条にある焼き鳥屋さんですが、ここが尋常じゃなく美味いんです。雑誌での紹介依頼とかも全部断っているそうなので、僕があんまり宣伝するのもアレなんですが(笑)、本当に美味しい焼き鳥を食べたい方は足を運んでみてください。

この絵は最初から「けん助」さんにプレゼントしようと思って非売品にしてたんですが、会場に来てくださった大将が「どうしても」とご購入くださることに。非売品にもかかわらず赤丸シールがついているのには、そういう事情がございました。本物のししとうは緑が鮮やかで、食欲をそそるんですよ……。こうして描きたくなるのは、やっぱり大将の丁寧な仕事ゆえなのでしょう。

5枚目は「江戸川の夕暮れ」です。この絵を買ってくださったのは、今年10月に「日本一ちいさい書店」をオープンされたkamebooks(カメブックス)さん。初日に来てくださって、さっそくこの絵を買ってくださり、その後も続くいい流れを作ってくださいました!この場を借りて改めて御礼申し上げます!kamebooksさんとはもともと知り合いで、お店のプレオープン期間にお邪魔しました。この隠れ家的なお店は、ヤフーニュースにも取り上げられるほど注目を集めてるんですよ。

そのお店の近くに江戸川が流れていて、そこの風景を描きました。やっぱり川のある景色はいいですよね。左の奥に見えるのは東京スカイツリーなのですが、「あ、これスカイツリーですよね?」と気づく方が時々いらっしゃっるのには驚きました(笑)。個展の初日に、そのkamebooksさんと、平井の本棚の方が一緒に来てくださったんですが、この「平井の本棚」さんがまた素敵なんです!以前取材をさせていただいた記事があるので、ぜひ読んでいただきたいです。

ちなみに、この絵の赤丸シールを貼るところを、当日来てくださった友人が撮影してくれました。嬉しさを隠し切れない凡夫の姿が見事に切り取られています(笑)。

さて6枚目は「自家製のお汁粉」です。……というか、みなさんぼちぼち疲れてきたでしょうから、ちょっと休憩にしましょうか。伸びでもしてゆっくりしてください。ちなみにおかわり珈琲は半額の200円なので、よければ注文してくださいね。

あと、梅の木では中古本とかステンドグラスとかも販売しているので、そちらもよかったら見てみてください。梅の木にはいろんな文化人やアーティストが関わっていて、お客さんも一緒に、よってたかっていい店にしようとしてるのが素敵なところのひとつかもしれないですね〜。これもマスターの人徳でしょうか。スタッフのみなさんも気持ちのいい方ばかりで、ほんとここは十条のオアシスです。まあ、十条全体がオアシスみたいなもんですけど(笑)。

……さて、ぼちぼち絵の解説に戻りましょうか。このお汁粉は、小豆を自分で煮て作りました。1袋250gくらいのやつを全部一気に煮ちゃったもんで、消費するのにえらい苦労しました。その苦肉の策のひとつが、このお汁粉だったわけです。

たくさんの小豆を描くのが大変でしたが、思いのほかこの絵も評判がいいです。友人のお母さんも「この豆のみずみずしい感じがいいわね」とおっしゃってくださり、でもその直後に、「この白いのは何?え、お餅?……これはよくわからない」とけっこうはっきりディスられました(笑)。褒めるなら最後まで褒め切りましょう!!!大谷ママ!!!(笑)

ちょっと取り乱してしまいましたが、気を取り直して7枚目にいきましょう。こちらは「けん助のうずら」です。うずらの曲線をうまく描こうと何度も塗っている間に、本物よりちょっとまん丸なうずらの卵になってしまいました(笑)。おかげで、友人にこの絵を見せたら、「めちゃめちゃ上手じゃないですか!このお団子!」と賞賛されてしまいました(涙)。

けん助さんに買っていただいた「ししとう」の絵と一緒に、この「うずら」を差し上げようと思って店にお持ちしたら、なんとこの「うずら」まで買っていただくことに……!まるで僕が押し売りに行った形になってしまいました(笑)。この絵の売上は全て「けん助」さんの焼き鳥代に使います!こんな贅沢が他にあるでしょうか?もちろん有り得ません。なんだか絵を通してたくさんの人の温かさにふれられた気がします(俺いいこと言った顔)。

8枚目は「三分計るのが得意な砂時計」です。これは普通に100均で買った砂時計なんですが、なんとなく描きたくなって描きました。僕の研究テーマは時間論なので、砂時計というのはちょっと気になる存在です。一応三分計れるんですが、まあ砂時計なので、決して正確じゃないらしいんですよね。でもそこがいい、というか。

絵を描き終わった後に、なんとなくこの砂時計が得意げに見えて、「きっとこいつは三分計れることに誇りを持っているに違いない!」と思い、こういうタイトルにしました。何でもひとつ「俺はこれが得意!」というのがあると、けっこう楽しく生きられるような気がしますよね(俺いいこと言った顔)。

9枚目は「思い出の中のスヰング」です。スヰングは、昭和の雰囲気漂う素敵な喫茶店だったのですが、タイトルの通り今はなく、十条駅西口の再開発に伴い、2月24日に閉店しました。閉店した時はとても悲しかったですが、その後のコロナ騒動を考えると、いちばんいいタイミングで閉店したのかもしれないと思うようになりました。ちなみに絵の下のマッチは、閉店間際にママがわざわざくれたものです。この絵もできればママにプレゼントしようと非売品にしてるんですが、残念ながら連絡先を知らないんですよね。ご存知の方いらっしゃったらお伝えいただけるとうれしいです!

あと、これは梅の木のマスターに言いたいのですが、お客さんに「あの絵はどこの喫茶店?」と聞かれた時に、「スヰングっていう、少し前まであった喫茶店の絵だそうです。ウチじゃないんです」と、聞こえよがしに言うのはやめてください(笑)。いや、梅の木も描こうと思ったんですが、僕の今の技術では、この素敵さを表現するのはちょっと難しくてですね……。もう少しスキルアップしてから挑戦させてください!!(笑)

10枚目は「あの日のお富士さん」です。十条には富士塚があって、その頂上に「十条冨士神社」があります。この富士塚を10秒ほどかけて登れば、富士山に登ったのと同じだけのご利益があるという、大変ありがたい場所なのです。

毎年富士山の山開きに合わせて「お富士さん」と呼ばれる祭りがあるのですが(6月30日・7月1日)、その日は沿道に露天がズラッと並び、人で埋め尽くされ、100m移動するのに30分かかるほどの賑わいになります。今年はコロナのために中止になったので、せめて過去のお富士さんの絵を描いて、自分を慰めようと思った次第です。

実はこの富士塚、道路拡張工事のために改修工事中です。だから厳密な意味では、この絵と同じお富士山を見ることはもう二度とできません。その意味ではもしかすると貴重な絵になるかもしれません。……いや、多分ならないです。絵の価値を高めようとするあまり嘘をつきました。すみません(笑)。

11枚目は「青空と十条銀座」です。さあ、いよいよ残り2枚です。十条と言えば、やっぱり商店街ですよね。「都内最強の商店街」と紹介されることさえある十条銀座の賑わいは、みなさんも梅の木に来る途中で、すでに感じられたかもしれません。なんとか商店街の絵を描きたいと思い、入口の看板?を象徴的に描いてみました。空のスペースを大きくしているのは、実は最初からこれをポスターに使おうと思っていたからです。それで、こんな感じのポスターになりました。

いやあ、よくできてますよね……(笑)。僕はけっこうデザインが好きなので、このポスターも楽しく作らせていただきました。

ついに最後の12枚目!「青空と十条駅」です。せっかくなので「十条っぽいもの」を描こうと思い、安易に十条駅にしました。このなんとなくレトロ感の残った駅の感じ、なかなかいいですよね。帰りにこの駅を使う人も多いと思いますが、あまりじっくり見てあら探しをしないようにお願いします。すでに友人から「パース(遠近感)がおかしい」という指摘をいただいております。そうです、おかしいんです。「ああ、人間が描いたんだな!」ということがよくわかる仕様となっております(笑)。

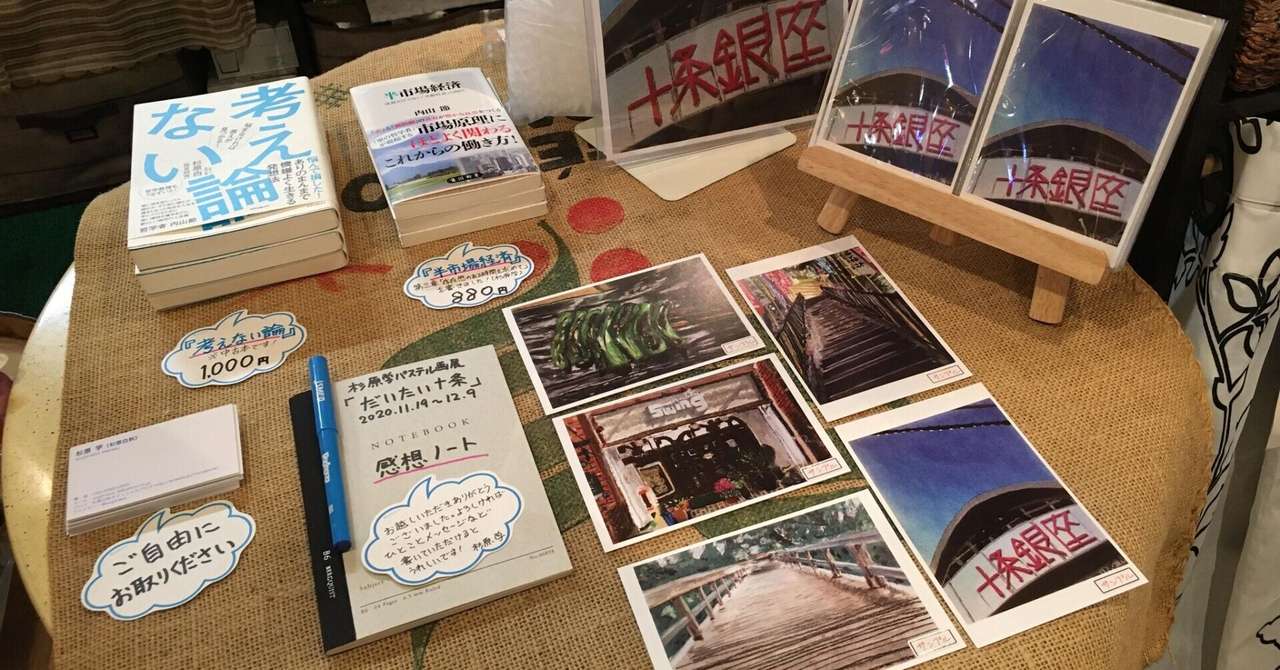

絵のほうは以上となります。楽しんでいただけましたでしょうか?それではレジ横の物販コーナーへ向かいましょう♪

この最後に物販コーナーに連れていかれる流れが、怪しいツアーっぽくていいですよね!さあ、みなさん好きなだけご購入ください!

ポストカードは5枚入り500円。

「でも、疑似体験なので買えない(買わなくていい)ですよね?」と思っているあなた!!ご安心ください!!購入をご希望の方は、こちらから「ポストカード購入希望」とご連絡いただくか、僕のTwitterやFacebookからメッセージ頂ければ郵送でお送りします!お支払い方法など改めてお伝え致しますので、お気軽にお声がけ下さいませ〜♩1セット5枚入り500円+送料84円、2セット以上でしたら全て送料94円で発送させていただきます!なので安心してご購入くださいね。

拙著『考えない論』は1000円で販売しております。すでに絶版になっているせいで、Amazonでは値段が高騰しておりますのでご注意ください。電子書籍でよければ、幻冬舎からの復刻版が出ておりますので、そちらをどうぞ!

哲学者・内山節先生、細川あつしさん、梅田一見さんとの共著『半市場経済』は880円となります!これは僕がAmazonで定価で買ったのをそのまま定価で販売しているので、僕の利益は0円です(笑)。でも読んで欲しいので置いてます!ちなみに僕は第三章「存在感のある時間を求めて〜時間による支配から時間の創造へ〜」を執筆しました。ご一読いただければ幸いです!

よければ感想ノートも書いていってくださいね!悪口や誹謗中傷は瞬時に消去されますのでご注意ください。僕の絵の感想に限っては本心なんてどうでもいいですので、とりあえず大絶賛しておきましょう(笑)。

しかし感想ノートは置いていて本当によかったです。なんと自転車で5時間かけて来てくださった方もいて、そのことを感想ノートに書き残してくださいました。もしこれがなければ、5時間かけて来てくださったことを僕は知らなかった可能性があるわけで……(笑)。いやあ、本当によかったです。

ところでポストカードですが、なんと十条のセレクト雑貨のお店「ダイアログ」さんに置いていただけることになったんです!

こんなセンスのいい雑貨屋さんに、僕のポストカードを置いてもらっていいのでしょうか?(笑)心がウキウキする素敵な品揃えのお店です。お近くの方はぜひ足を運んでみてください〜!

「梅の木の珈琲、美味しかった〜!家でも飲めたらいいのにな〜!!」というあなた!ちゃんと持ち帰り用のドリップパックや珈琲豆もありますよ〜。最近ネット販売も始められたそうですので、そちらもぜひご利用ください!全国どこからでもご注文いただけます。

さあ、みなさん、お土産はじゅうぶん買われましたか?ポストカードをまだ買ってない人はいませんか?いや、別に強制じゃないんですが、やっぱり思い出って、モノがあった方が思い出すじゃないですか。いや、別にポストカードを買えって言ってるわけじゃないんですよ?ただ……。いやいや、そんな無理して買わなくても!え、いいんですか?いやあ、なんかすいません。まいどあざ〜す♪

さてさて、みなさん欲しいものをゲットできたところで、そろそろお店を出て商店街でも散歩しましょうか。梅の木のみなさま、今日は僕たちのためだけにありがとうございました〜!!めっちゃ楽しかったです〜!!

……さて、じゃあ十条銀座を少しぶらぶらしましょう。

みなさん楽しんでいただけましたか?……そうですか、それならよかったです!え?絵は続けないのかって?いやー、それよく聞かれるんですけど、僕の本分は一応文筆業でして、しばらくそちらに戻ろうかなと。まあ、時間ができたらまたパステル画を再開するのもいいかな〜とは思ってるんですけど……。

え?アレを見てみろって?何ですか、アレって。お前にちょうどいい看板がある?え、どれっすか?

オーマイガーーーーーーーーー!!!!!

(終劇)

……そんなこんなの【「だいたい十条」WEB鑑賞会】でした!楽しんでいただけましたでしょうか?また何かやる時は遊びに来てくださいね!気をつけてお帰りくださいませ!ご参加いただいたみなさん、今日は本当にありがとうございましたー!

ちなみに、パステル画展を終えての感想、パステル画を始めて気づいたことなども下記の記事で書きましたので、よかったら覗いてやってくださいませ!