今更ながらカカオティーを飲んでみた

なんかYoutubeのタイトルみたいですが、何年か前、一部で話題になっていたような感じの「カカオティー」なるものをつい先日知り、試しに買ってみたので飲んでみました。

何で今更?感はありますが、カカオティーを知ったのがつい最近だったので許してちょ。

で、なんで今更知ったの?というところなのですが、先日、近所のディスカウントストアで見慣れないアロエ果肉入りの白ぶどうジュースが1本48円だったので買って帰ったのですが、いざ飲もうと思うと「ホントに飲んで大丈夫?」「パッケージはタイ語で書かれていて読めないしなぁ」と不安になり、輸入元が貼った(少し剥がれかけの)成分表や輸入元が書かれたシールから輸入元のHPにアクセスし、そこで「カカオティー」なるものを初めて知ったわけです。

んで、ルイボスティーやローズヒップティー、バタフライピーティー(これは見た目は良いけどうまくは無いな)、苦丁茶なんかは買って飲んだことあるし、ルイボスティーやローズヒップティーなんかはコンビニでも売っているので知名度は高いけど、カカオティーは知らないな・・・と。

んで、気になったら飲んでみないと気が済まないので買って飲んでみた・・・というわけです。

ちなみに今回買ってみたのがコレ。

尚、カカオティーってなんぞや?という方が居るかもしれないので、ザックリとどんなモノかをご紹介。

カカオティーとは、ローストされたカカオ豆の殻と粉砕したカカオ豆で作られたお茶で、カカオのポリフェノールをたっぷり摂れて健康に良いよ・・・というお茶なわけです。

カカオ豆の殻を使っているというところに特に惹かれて買ってみたわけですが、中身はこんな感じです。

チョコレートっぽい。

でもこれ、カカオ豆の殻なのでお湯に入れても溶けません。

この状態でもほんのりチョコレートの香りがします。

んで、コイツで入れたお茶がコチラ。

もの凄いチョコレート香。

この時点では粉とお湯の分量を思いっきり間違えたココア。

で、飲んでみると、想像以上にココアでした。

香りはしっかりとココアで、口当たりはココアのような粘度はないのでサラッサラ。

砂糖は入れていないのですがほんのりと甘さを感じます。

でも、糖質はほとんど無いらしいのでカロリーゼロ。

癖も無くココアのような重さも感じないので仕事中の水分補給でも全然イケるかも。

シナモンやジンジャーを入れても良さそうです。

なるほど、カカオティー、普段使いで美味しく楽しめそうです。

会社で仕事中に飲むには結構良いかもしれないけれど、でも・・・・まぁ、個人的にはココアを飲むかなぁ。

清水の舞台から飛び降りる覚悟で、さようならAudio Physic MEDEA

2005年7月30日から15年間使ってきたAudio Physicのスピーカー『MEDEA』にお別れを告げました。

清水の舞台から飛び降りるような覚悟で「あるモノ」を購入し、その置き場補を確保する為、これまた清水の舞台から飛び降りるような覚悟で15年間連れ添ってきたAudio PhysicのMEDEAを売却することになったわけです。

また、それと同時に、こちらは買ってから未だ2年ほどしか経っていませんでしたが、AV用に使っていたDIATONEのDS-V3000も一緒に売却をしました。

DS-V3000の音に不満があったわけでは無いのですが、こちらもやはり場所の問題が・・・

と言うわけで、オーディオの出張買取業者に依頼をしてきれいさっぱり持って行って頂いたら・・・こんなんなりました。

さて、しばらくはこのままなので、最近使っていないFALの「Supreme-S」でも引っ張り出してこようかな・・・

とにもかくにも、まずは掃除をしてケーブルの引き回しを見直そう。

TRIODEの新フォノイコライザー『TRX-EQ7』を買ったよ

TRIODE(トライオード)が7月1日に発売したフォノイコライザーの新作『TRX-EQ7』を買ったので早速使ってみました。

と言うのも、昨年末、寺島靖国さんが我が家に来た際に、「後藤さん、アナログの方は随分テキトーだねぇ」と見抜かれてしまっておりました。

そうなんですよねぇ。

デジタルディスク再生には一生懸命なんですが、アナログは「とりあえず鳴ればいいや。」と、まさにテキトーに機器を設置し、ごく希に気が向いたときに聴くくらいでしか取り組んできませんでした。

だって、デジタルディスクの再生ですら大変なのに、更に大変なアナログにまで手を出したら・・・時間もお金も全く足りませんがな・・・

とは言え、寺島さんの一言がズッと気になっていたわけです。

ただ、今のシステムでは少し設置変更を試してみたものの、なかなか心躍る音が「出そう」な雰囲気を感じられなかった為、辞めてしまっていたわけです。

そんな中、トライオードの山崎社長のFacebookで新作のお手頃フォノイコライザーが7月1日に発売になることを知り、「いっちょやってみるか!」と早速注文をしたわけです。

で、発売日の翌日、我が家にTRX-EQ7が届きました。

箱は少し大きめに感じますが、箱の大きさとは比例しない重さで少し肩すかしを食らいます。

中身はこちら。

TRX-EQ7本体とACアダプターです。

どうもこのACアダプターを使用することで、電源の装置をフォノイコライザー本体に収用せずに済み、ノイズレベルを下げることが出来、それに伴ってゲインを上げることに成功した・・・と言うことのようです。

因みに、この手の製品でACアダプターが付属している場合、そのACアダプターの品質が気になるわけです。

下手なACアダプターなんかだと、ACアダプター本体が発振してうるさかったり(特にPC周辺機器)、使っている抵抗やコンデンサの品質が悪くてACアダプタ本体の故障や、場合によっては機器本体に不具合を発生させる場合があるので、ACアダプターの素性はとにかく気になるわけです。

で、TRX-EQ7付属のACアダプターはと言うと・・・

うん、MADE IN CHINAだけれどTÜV SÜDマークとトライオードの社名がシルク印刷されているから安心・・・・なのかな?

一応、重量感や作りはしっかりしているように感じます。

尚、本体の背面はこんな感じ。

フォノイコライザーだからシンプルです。

ターンテーブルからのインプット用RCAステレオピンプラグとアース、アンプ出力用のRCAステレオピンプラグ、そしてACアダプター接続端子のみ。

MMとMCカートリッジの切り替えはフロントのスイッチで行います。

で、ひとしきり今使っているフォノイコライザーでレコードを聴いた後、TRX-EQ7に接続しなおして試聴です。

まずはドラマー松尾明さんのトリオ作品『Besame Mucho』。

当初の寺島レコードサウンドなので分厚く熱くシンバルの鋭く鮮明な響きが特徴なのですが、いやはや、音が出た瞬間おったまげました。

今までのフォノイコと同じボリュームで再生をしたのですが、とっさにボリュームを下げてしまったほどゲインレベルが違います。

それでいながら、ノイズっぽさもほぼ感じない・・・という、本製品のウリを体感できました。

肝心の音の方はどうかというと・・・・ヤベェ、全然違う。

今までの音は、所謂無難で可もなく不可もなく、言ってしまえば面白くない音だったのですが(自分でセッティングした音だけど)、TRX-EQ7に変えた途端、音の厚み、力感が圧倒的に「濃く」なり、シンバルのギラギラした響きと余韻も目が覚めるような「音」でスピーカーから飛び出してきました。

そして嶌田さんのベースの地を這うようなベースも、鮮烈な響きと余韻で腹に響いてきます。

これは想像以上に激変です。

面白くなってきたので次々にレコードを引っ張り出して聴いてみます。

2枚目に聴いたのは映画のサウンドトラックで『Joker (original Motion Picture Soundtrack)』。

超重厚なチェロの禍々しい響きと低音が魅力の本作ですが、もう、チェロを弾く弓の振動も見えてきそうな存在感、部屋を揺らす重低音はたまりません。

これ、前のフォノイコを使っていた時には全く感じられなかった・・・

1曲だけ聴くつもりが、気付けばA面全曲終わってた・・・

まだまだ聴いてみたいぞ。

ということで、3枚目は1976年のシンセサイザー作品、ヴァンゲリスの『反射率0.39』。

これはもう、音質とか抜きにして大好きなB面1曲目の「Alpha」が聴きたかったから。

保存状態のあまりよくない盤ながら、ノイジーさはあまり感じずアッという間にヴァンゲリスワールドに引き込まれる音の説得力がありました。

あ、これはCDで聴くよりも全然イイかも・・・

スクラッチノイズもそれなりに出てくるし、音も年代を感じる若干のノイズ感もあるのですが、空間の広さや重厚な多重録音されたシンセサイザーの音色にヤラれます。

CDも持っているのですが、CDの方はもっとカラッとした音でこんなに音に包まれたような感覚は得られませんでした。

さぁ、反射率0.39の宇宙感に引き続き、今度はクラシックでホルストの『惑星』だ!

1曲目の「火星」からゾクゾクするような実在感。

ホールの奥行や幅が目の前に広がり、各楽器の音のメリハリが断然良くなった。

こちらも思わずA面B面全部聴ききってしまった。

ヤバい、楽しい。

そうだ、肝心のアレを聴いていなかった!

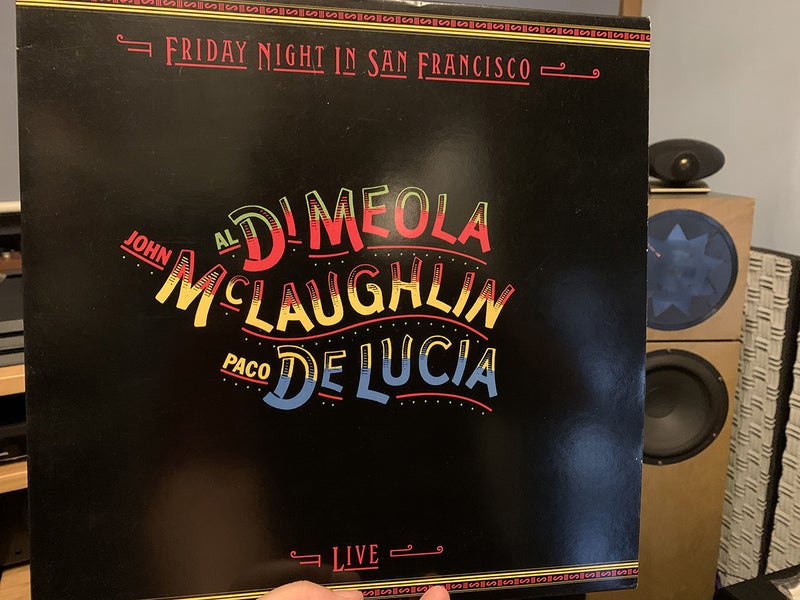

という事で次に引っ張り出してきたのは『FRIDAY NIGHT IN SAN FRANCISCO』。

なんと言ってもA面1曲目の「Mediterranean Sundance」でしょう。

Al Di MeolaとPaco de Lucíaの超絶技巧と白熱の掛け合いが最高なこの曲。

以前、吉祥寺のMEGでこの曲をアナログ盤で聴いた時の衝撃が忘れられず、以降、CDやSACD等を購入しては繰り返し聴いてきましたが、MEGで聴いたときの空気の密度感の高さを追体験する事が出来ずモヤモヤしてきました。

このアナログ盤でも以前のフォノイコでは密度感が希薄で「CDの方が全然イイ」と感じてきましたが、これ・・・・コレですよ。

普段は1曲目で最高潮に高まった気持ちが2曲目の「Short Tales of the Black Forest」でクールダウンしてしまっていたのですが、全然気にならずにこのアルバムも1枚丸々聴いてしまいました。

そうだ、未だ封を切っていないレコードがあった。

次に引っ張り出したのはHelge Lien Trioの『To The Little Radio』。

コチラも大好きなA面1曲目の「Grand Father Walz」から。

CD盤では透明感の高さと低音の量感に感動していましたが、アナログ盤の方が透明感は一歩後退しますが温度が高い感じがします。

ベースやバスドラの低音の深みとキレの良さはCD盤よりも良いかも。

最後はこれ聴いてみるか!?

というわけで、トリは椎名林檎の『三毒史』。

1曲目の「鶏と蛇と豚」の冒頭のお経からドラムと太鼓の重厚感はCDよりもイイ感じ。

でもストリングスが入ってくる辺りからはCDの方が音が整理されている感じがして聞きやすい。

2曲目の「獣ゆく細道」も宮本浩次さんの歌がもっと前に出て欲しい!と感じてしまいました。

気付けば自主規制時間の夜10時を回ってしまっており、慌てて試聴を終了。

いやはや、コレはヤバいぞ。

アナログ楽しくなってきちゃった。

48000円でこんなに楽しくなっちゃうとは・・・恐るべし、TRX-EQ7。

不味いなぁ・・・来週末はセッティングでもう少し追い込んでみようかな・・・

そうなると、今度はデジタルディスク再生の方ももっと色々試してみようかな・・・・とか。

うん、ちょっとマンネリ化していたオーディオへの情熱に再び火が付いちゃったゾ!!

これだからオーディオはやめられん!!