『たれ山』おおみやのプレオープンに行ってきました

大宮駅東口、南銀座通りにオープンした焼き肉屋さん『たれ山』おおみやに行って参りました。

『たれ山』は肉好きには有名なお店「肉山」の姉妹店。

「肉山」の大宮店は駅西口の商業ビルアルシェの裏にありますが、『たれ山』は線路を隔てて駅の反対側、東口の悪くも悪くも客引きの多い南銀座商店街にあります。

客引きを避けながら行きたい方は線路沿いの道をさいたま新都心方面に歩きながら行くのが良いかも。

で、グランドオープンは10月29日(金)なのですが、その前に10月21日から28日までの間プレオープンをしていると言うことで、肉山登山で味を占めた私は、「自慢の味噌だれ」でお肉を食べさせてくれるという『たれ山』に行きたくて、行きたくて、週頭ではありますが月曜の夜に行ってきた訳であります。

場所は・・・大勝軒まるいち大宮店があったところかな。

看板に赤字で書かれた「焼肉とご飯」の文字に心躍ります。

店内に入ると、月曜日の夜ですがなかなかの客入り。

味噌だれの焼ける香りが食欲をそそります。

店員さんに2階席に通され、一番奥の2人席に陣取ります。

テーブルの真ん中にガスコンロがちょこんと鎮座召しましてございます。

メニューはこちら。

価格帯は結構安めな感じ。

プレオープン中1ドリンクサービスと言うことで、ウーロン茶を頂きながら何を注文するか頭をフル回転です。

飲み物と一緒に運ばれてきたつけだれは、味噌だれとポン酢。

塩だれのお肉にはさっぱりとポン酢を、味噌だれのお肉には味噌つけだれとテーブル備え付けのニラ味噌(辛味噌)をお好みで・・・ということらしい。

さて、『たれ山』ではスマートフォンを使ったオンラインオーダー制を採っており、QRコードの書かれた伝票を渡されるので、スマホのカメラ機能でQRコードを読み取り、オーダーページのリンクを開きます。

御徒町の「厨otonaくろぎ」も同様にオンラインオーダー制を採っていますが、新型コロナ対策としてお客と店員さんの接触をできるだけ減らすと言う意味では今後もこういうオーダー方法は増えていくのかもしれません。「すいませ~ん!!」と大声を上げて店員さんを呼ぶ必要も無いし。

で、オーダーページはこんな感じです。

写真と価格が載っているので注文しやすいです。

また、次々にオーダー一覧に登録をしていくと、何をオーダーするのか、総額でいくらかがすぐに分かるのも便利です。

さてさて、何を注文するべきなんだ?

今日は夜、『たれ山』に来る気満々だったので、お昼もお腹いっぱい食べずにセーブしたため、お腹はペコペコです。

しかも、入り口で匂ってしまったタレの焼ける香りのおかげで食欲MAXです。

まずはタン塩で攻めるか?

・・・・いやいや、おなじ塩でいくならいきなりレバーに行ってしまおうか?

ハラミはMUSTだけれど、特上にするか?まずは普通のハラミで行くべきか・・・

あぁ、ホルモンもいろいろあるぞ。

ミノやハチノスも美味しそう。

味噌だれだったら豚も鶏なんかも絶対美味いよな・・・

・・・・野菜は?

あ、ご飯モノは牛トロめしは絶対美味いけど、まずは白飯、コレは決まりだ。

などなど、頭の中でしばらく葛藤し、ようやくオーダーです。

最初に運ばれてきたのは白菜キムチ。

辛過ぎずに白菜の甘み、漬けダレの旨味をしっかり感じるキムチで、何だったらコイツで白米モリモリいけちゃうでしょ。

そんなキムチをシャクシャク食べていると、レバー(塩だれ)が運ばれてきました。

ごま油と塩で味付けされたレバーは分厚く切られていて、トングで持ち上げた感じもクタッとせずにプリプリしているのが分かります。

あぁ・・・昔だったら「レバ刺し~!」と、このまま美味しく頂いていたかもしれませんが・・・流石に今はそういうわけにもいかないのでコンロにのせていきます。

ジューッと心地良い音を立てながらレバーは焼き過ぎてボソボソにならないように、気をつけながら焼いていきます。

しっかり火は通っているけれど中はミディアムで。ちゃんと中まで熱くなるように・・・

綺麗な焼き目の付いたレバーを、まずはポン酢も何も付けずに口に運ぶと、プリッとした歯触りで、噛めば噛むほどジューシーなレバーの旨味とごま油の香ばしさが口いっぱいに広がります。

レバーの臭みはありません。

いやぁ・・・これは大正解。

普段レバーでご飯をかっ込むことはしませんが、コレはご飯も全然行けちゃいます。

レバーを食べていると、ゆでタンが運ばれてきました。

結構濃いめのつゆで茹でられたタンはホロホロと柔らかく、コイツもお酒かご飯にバッチリです。

私の場合、酒はからっきしなのでご飯のおかず。

大ライスを片手にこれだけでご飯済んじゃうな・・・・

そうこうしていると、和牛リブロースとハラミ(味噌だれ)が運ばれてきました。

本日の主役です。

まずはハラミから。

こちらも先ほどのレバーと同様にかなり分厚く切られています。

コンロでじっくりと焼きますが、全然固くならずにとにかく柔らかい。

ハラミならではの独特な臭みは味噌だれのおかげで全く感じません。

もう、とにかくご飯が進む。

そして本日のメイン中のメイン、和牛リブロース。

こちらはとても薄く切られて味噌だれが絡んでいるので、気をつけないと網に焼き付いてしまいます。

とにかく薄切りなので、片面を6~7秒炙ったらすぐに裏返し、さらに5~6秒程度焼けば十分。

口に運ぶと・・・何なんでしょう、このとろける肉は!!

上品な脂の旨味が口いっぱいに広がって味噌だれがとてもマイルドな味わいに変化します。

これが1280円!?

もう、コレとライスだけでズ~ッと食える。

和牛リブロース、次回も絶対に注文しよう。

大ライスもひとしきり平らげた頃にホルモンMIXの登場です。

上ミノ、ホルモン、ギアラ、ハチノス、センマイがたっぷりの味噌だれにからんでいて、ボリュームも満点です。

ビールを飲む人だったら、ビールとコイツがあれば十分なんじゃ無いの?

色々な部位のホルモンを食べる楽しみ、ご飯派の私にも十分に分かりますよ。

センマイの薄くてコリコリした食感、ハチノスのモチッとした歯触りは最高です。

さらに、かなり大きく切られたホルモンは、油がたっぷり付いていて味噌だれとの相性が抜群。

普段はホルモンで白米を食べない私ですが、ライスをお代わりしたくなるホルモンMIXでした。

あぁぁ・・・・ヤバい、食い過ぎた。

プレオープン中だった『たれ山』ですが、オペレーションも気になったところはありませんし、店員さんはとても親切で丁寧な対応だったので好感度は最高です。

いやはや、これはグランドオープンをしたら予約必須のお店になるんじゃ無いでしょうか。

今度は誰か連れてきたいなぁ。

皆で来ればもっと色々な肉をオーダー出来るし・・・

『たれ山』おおみやの皆さん、美味しいお肉、どうもありがとうございました。

ご馳走様でした!

また伺いますね!!

YUKIMUのバキューム式レコードスタビライザー『CVS-1』を使ってみた

さて、先日届いたYUKIMUのバキュームスタビライザー『CVS-1』を使って見ました。

ターンテーブルのレコードのバキューム機構と言えば、エアーポンプでレコード裏面の空気を抜いて真空状態にしてレコードとターンテーブルを密着させるもので、昔からいくつものプレイヤーで導入されているモノではありますが、最近の機器でもっとも高品位に導入しているレコードプレイヤーっと言えば、TechDASの「Air forceシリーズ」でしょう。

そんなバキューム機構を、使用しているレコードプレイヤーでお手軽に使える様になるのが今回の『CVS-1』なのであります。

8月末にニュースサイトでリリースを見た瞬間に予約をしてしまいました・・・

というのも、以前、吉祥寺のジャズ喫茶MEGのオーナーだったジャズ評論家の寺島靖国さんがウチに来た際に「後藤さん、レコード聴いてないでしょ。レコードの方は手、抜いてるよね。」とバレてしまったため、重い腰を上げて(笑)TRIODEのフォノイコライザー「TRX-EQ7」を導入したり、スタビライザーを変えてみたりと程ほどにやって来たのですが、TechDASの「Air force Zero」で感動をしたバキューム機構に手が出せる・・・ということで、速攻予約に走った訳であります。

まぁ、税込み10万円前後だったTEACの「TN-550」に定価16万5000円のバキュームスタビライザーを使ってどうするんだ?というのは置いていくとして・・・。

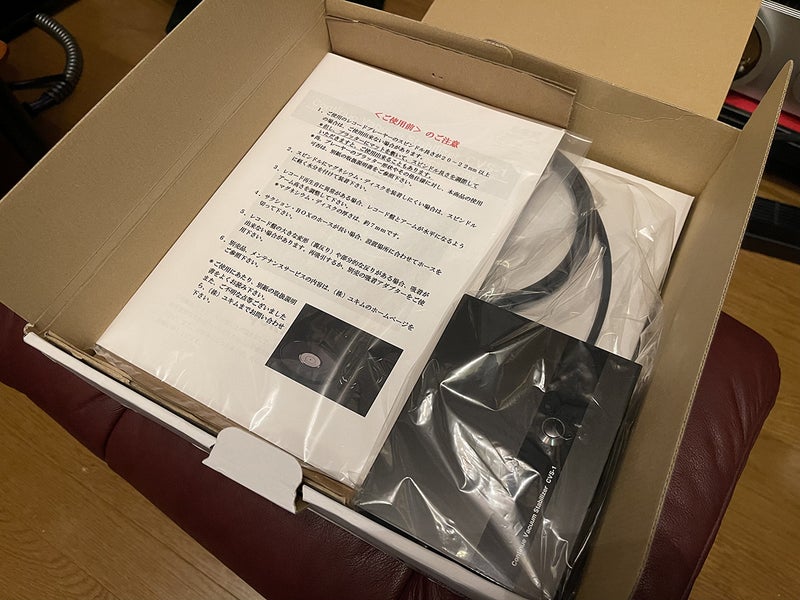

で、まずは開梱の儀式。

段ボールを開けるとマニュアル・・・の前に「<ご使用前>のご注意」なる紙が。

注意書きには以下の様な注意が書かれております。

1.レコードプレイヤーのスピンドル長が20~22mm以上あると使用出来ない場合がある。(プラッターにマットを敷いて調整をすると使用出来る場合もある)

2.スピンドルにマグネシウム・ディスクを装着しにくい場合は、スピンドルに軽くずいぶんを付ける。

3.レコード再生音に異常がある場合、レコード盤とアームが水平になるように調整する。

4.ホースが長い場合、ホールを切って調整する。

5.レコード盤に大きな変形(裏反りや部分的な反り)がある場合は吸着が出来ない場合があるので、再吸引するか別売の吸着アダプターを使用する。

6.別売品、メンテナンスサービスの内容はYUKIMUのHPを参照する。

買った後で「20~22mm以上のスピンドル長があると使えないよ」って言われても困るよね。

それはさておき、箱に入っていた機器一式を並べてみました。

まずはこちら。

バキューム機構の心臓部であるポンプを内蔵した「サクションBOX」。

一見重量がありそうなサクションBOXですが、木製の箱にウレタン塗装をしただけらしく、奥行き108mm、幅138mm、高さ96mmほどあるのに560gの重さしか有りません。

お次はこちら。

吸引スタビライザー。

コイツに先ほどのサクションBOXから出ているホースを繋いで使用します。

真鍮とマグネシウムのハイブリッド構造になっており、このサイズで480gほど有るので、こちらは先ほどのサクションBOXに比べてかなり重量を感じます。

そしてお次は一番の大物。

マグネシウム・ディスク。

コイツをターンテーブルに乗せ、コイツの上にレコードを乗せて、先ほどの吸引スタビライザーでレコードを押さえつつバキュームをしてレコードをこのマグネシウム・ディスクに密着させるわけです。

かなり精度の高い造りなのですが、段ボールの中にクッション材なども無く、ビニールにくるまれることも無く入っているので段ボール屑がたくさん付着してしまっているのが残念です。

使う前に掃除から始めなきゃ・・・

そしてサクションBOX用のACアダプタ。

ちゃちいです。

でもまぁ、こんなもんでしょう。

さて、マグネシウム・ディスクの掃除を終え、ターンテーブルの上に乗せます。

サクションBOXに電源を供給し、サクションBOXから出ているホースを吸引スタビライザーのプラグに差し込みます。

ちなみに、吸引スタビライザーに差し込んだホースですが、一度しっかり差し込んだら簡単には抜けません。

さて、一通り使う前の準備は終わりました。

箱を開けてからここまでの所要時間は約10分。

割と簡単に準備出来ました。

では早速、CVS-1のマグネシウム・ディスクにレコードをのせて、レコードを吸引スタビライザーで固定したらサクションBOXの電源ボタンをONにして吸引の開始です・・・

吸引の様子をYoutubeに載せましたので見て頂ければと思いますが・・・分かりますかね?

ヴゥゥ~~~~と、ポンプが動く音が続き、少しずつレコード背面の空気が吸引されてマグネシウム・ディスクに密着していきます。

側面からみると、マグネシウム・ディスク端のゴムとレコードがどんどん密着し、ゴムが反り返っていって密着している様子が分かります。

上面からみると、反っていた(?)レコード盤面が小さな音を立てて真っ直ぐに伸びていくのが見えます。

重量盤よりも普通の厚みのレコードの方が違いは分かりやすいと思います。

約20秒の吸引が終わるとポンプの動作音が止まり、サクションBOXの電源ボタンが点灯から点滅に変わります。

そうしたらレコードを聴く準備は完了。

ターンテーブルを回転させてレコードを再生していきます。

ちなみに、吸引スタビライザーとサクションBOXを繋いでいる吸引ホースは、ターンテーブルの回転には特に影響は無さそうです。(当たり前か)

ゆっくりレコードに針を落としていくと、今までのスタビライザーでは感じたことのなかった、まるでターンテーブル自体に針を落とすような盤面のどっしりとした安定感に感動します。

そうそう、この感覚を味わいたくてバキュームスタビライザーを買ったんですよ。

針を落とした後の滑らかなカートリッジヘッドシェルの動きを見ていると、燕三条で精密加工された吸引スタビライザーとマグネシウム・ディスクの性能を実感できます。

では、音はどうか・・・というと、なるほど、これが「安定」なのかと実感できる低域のどっしりとした伸びと、高域の活き活きとした響き、そして定位の存在感。

ジョン・マクラフリンとアル・ディ・メオラ、パコ・デ・ルシアのギタリスト3人によるライブ盤「FRIDAY NIGHT IN SAN FRANCISCO」の当時の国内盤を再生してみると、通常のスタビライザーを使用して聴いていたよりも、アル・ディ・メオラとパコ・デ・ルシアの立ち位置が今まで以上にハッキリとしただけでなく、ギターを指で弾いた時の細かい音のニュアンスがより生々しく聴こえてきて、以前、吉祥寺のMEGでのイベントで神代さんがこのレコードをかけた時に感じた感動が蘇ってきて少し鳥肌が立ちました。

盤の状態も決して良いものではないのですが、それを忘れて聴き通してしまいました。

レコードがビッタリとマグネシウム・ディスクに密着して固定されているため、カートリッジの針圧がしっかりとレコードに伝わったのでしょうか。

なるほど、これが我が家で聴くレコードの世界か・・・

レコードを聴き終わったら吸引スタビライザーを取り外して、マグネシウム・ディスク端っこのゴムを指で少し下げてやると、レコードとマグネシウム・ディスクの間に隙間ができて空気が入り、簡単にレコードを取り外すことができます。

なるほど、これはレコードと聴くときの新しい儀式になりそうです。

と、CVS-1の導入はかなり感動的な結果となりましたが、1点、大きな問題があります。

商品説明では「バキュームのモーター音は40~45dBという消音設計ですので、音楽再生の邪魔をすることはありません。」と書かれていますが、最初の吸引の後、レコードを再生しながらも8分後、16分後、24分後に再吸引をする際のポンプのモーター音がやはり気になります。

特に我が家のような狭い部屋で、しかも音楽のボリュームがそこまで大きくない楽曲や演奏の場合では、この片面を聴き終わるまでの3回の再吸引がかなりネックとなってきます。

間欠吸引ということで、一定間隔で再吸引を行うことでレコード盤の吸着を維持する仕組みだ・・・というのは理解しているのですが、音楽と関係のない「ヴゥゥ~~~~~」というポンプの動作音がどうしても気になってしまうのです。

このサクションBOX、もう少しポンプ音が抑えられるような頑丈な仕組みにできなかったのかなぁ・・・

しかしながら、この安定感と音質の向上は代えがたいものがあります。

あとは、このサクションBOXの処理をどうするかが課題かな・・・・

チョット、いろいろと試してみたいと思います!!

追悼 すぎやまこういちさん

作曲家のすぎやまこういちさんが亡くなられた。

歌謡曲ではザ・ピーナツの「恋のフーガ」やザ・タイガースの「花の首飾り」、ガロの「学生街の喫茶店」。

アニメBGMでは科学忍者ガッチャマンや伝説巨人イデオンなど。

そして多数のCMソング等、数え切れない作品を残されているけれど、やはり世代的に最も影響を受けた作品と言えばゲームソフト「ドラゴンクエスト」の各楽曲。

1986年に任天堂ファミリーコンピュータ用ゲームソフトとして発売された、国産RPGの先駆け的作品である「ドラゴンクエスト」。

この中のBGMを全て作曲されたのがすぎやまこういちさんでした。

当時、同級生のK君から「ドラゴンクエスト」を借りてプレイし、夢中になって遊びました。

母親は1983年のファミリーコンピュータ発売(当時は幼稚園年長)以来、ゲーム少年としてゲームばかりしていたけれど、ドラゴンクエストをプレイするときだけはゲーム画面を楽しそうに見ていました。

RPGというゲームの目新しさやストーリー、鳥山明さんのデザインしたモンスターの愛嬌、そして何よりもすぎやまこういちさんが作曲した音楽が、たった3音しか同時に再生出来ないファミリーコンピュータから場面場面に応じて流れてくるのがたまらなく格好良かった。

翌年に発売された「ドラゴンクエスト2」は親に頼み込んで買って貰い、不条理極まりない後半戦に苦戦しながらプレイしました。

そして完全に「ドラゴンクエスト」信者になるきっかけになった1988年に発売された「ドラゴンクエストIII そして伝説へ」は小学生ながらに心震えながらプレイし、その音楽にもドップリとハマってしまっていました。

そして、こちらも親に頼み込んで「ドラゴンクエストIII」のオリジナルサウンドトラックを購入。

すぎやまこういちさんが作曲されたドラゴンクエストIIIの楽曲をNHK交響楽団が演奏したCD。

ミニコンポから流れてきたオーケストラによるドラゴンクエストのテーマ曲「ロトのテーマ」を聴いた瞬間、オーケストラサウンドによるドラゴンクエストの世界に魅了されました。

それ以来、オーケストラの演奏にも興味を抱き、クラシック音楽も聴くようになりました。

まさに「音楽を聴く楽しさ」のきっかけを作ってくれたのがドラゴンクエストの音楽でした。

ドラゴンクエストのあの音楽が無ければ、音楽を聴くことの楽しさ、クラシック音楽への興味、オーディオの楽しみ、全てを知らないままだったかもしれません。

偉大な作曲家、すぎやまこういちさん、あなたは私の恩人です。

心からご冥福をお祈り致します。

どうもありがとうございました。