ジャスト日本です。

1990年代のプロレス界を検証する新企画『世紀末バトル・アーカイブス』。これは激動と波乱の1990年代のプロレス界を、90年代系YouTuberゴクさんと漫画家ペンダフさんと共に一年ごと振り返りながら、深掘りしていく対談コーナーです。

【ゴク】

Twitter、Instagram、YouTube、電子書籍で「90年代プロレス」の魅力を発信し続けている。

自称“ジャイアント馬場さんの実家から最も近いプロレスファン”

◆1978生

◆新潟在住

◆Youtube(2022年4月開設)→ https://youtube.com/channel/UCW5uAINrEyC3DKb061O6dZg

◆Kindle本「昭和53年生まれによるプロレスの思い出1~5巻」📕カテゴリ別ランキング1位著者。4コマ漫画が挿絵のプヲタ自伝。Kindle unlimited会員様は全5冊が無料でお読み頂けます→https://amazon.co.jp/%E3%82%B4%E3%82%AF/e/B09L6LMM3J/ref=dp_byline_cont_pop_ebooks_1

【ペンダフ】

漫画イラスト講師、漫画描き、イラストレーター

専門学校卒業後、アパレル勤務をしながらイラスト(イベントのフライヤーやメインヴィジュアル、Tシャツのデザイン、書籍の表紙など)と漫画の創作を中心に活動し、自作のプロレスファン漫画がジャンプルーキー受賞作としてジャンププラスに掲載。

現在、サブカルチャーイベントの出演、イラストレーター、専門学校の講師と活躍中。

2016年6月 ジャンプルーキーにてブロンズルーキー賞獲得

https://rookie.shonenjump.com/series/FlR8CfEGNkI

現、掲載作品

https://rookie.shonenjump.com/series/FlR8CfEXwww

【画像はゴクさん作成】

今回は1991年のプロレス界を振り返ります。

1991年のプロレス界

【参考文献】

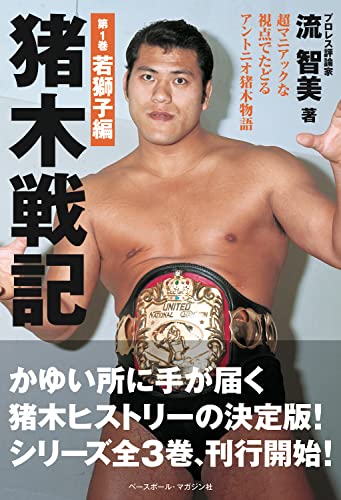

・『平成スポーツ史 永久保存版 プロレス』(ベースボール・マガジン社)

・『日本プロレス52年史〜あの時、日本マット界は揺れ動いた〜』(日本スポーツ出版社)

【1991年】

新世代台頭の 芽吹きと 多団体時代の予兆

UWFが3派分裂し、さらにFMWから派生する形でWINGも旗揚げ。団体数が増加するなか、新日本では「G1 CLIMAX」を初開催し、 闘魂三銃士が躍進。全日本では三沢光晴、川田利明らが存在感を強め、 新世代が台頭していった。

【東京スポーツ新聞社制定プロレス大賞】

1991年の受賞者

最優秀選手賞(MVP):ジャンボ鶴田(全日本)

年間最高試合賞(ベストバウト):天龍源一郎×ハルク・ホーガン(12月12日/SWS・東京ドーム)

最優秀タッグチーム賞:三沢光晴&川田利明(超世代軍/全日本)

殊勲賞:大仁田厚(FMW)

敢闘賞:蝶野正洋(新日本)

技能賞:馳浩(新日本)

新人賞:折原昌夫(SWS)

1月4日 東京スポーツ新聞社制定『1990プロレス大賞』授賞式&パーティーは大仁田厚がMVPとベストバウトを独占した事を各団体が批判したためか、例年になく選手・関係者の出席が悪かった。

1月7日〈UWF〉選手会合の席上、 前田日明が団体の解散を宣言。 3派に分裂。 1月9日 前田が都内でクリス・ドールマンと会談。ドールマンは新日本出場を白紙に戻し、前田に協力すると意思を表明。

1月17日〈新日本〉横浜。ビッグバン・ベイダーが藤波辰爾を破り、IWGPヘビー級王座奪還。

1月19日〈全日本〉松本。ジャンボ鶴田がスタン・ハンセンを破り、三冠ヘビー級王座奪還。

1月29日〈パイオニア戦志〉休業を宣言し、そのまま消滅。

2月4日 〈藤原組〉 都内ホテルで藤原喜明、船木誠勝、鈴木みのるらが「新UWF藤原組」設立を発表 。

2月6日〈新日本〉札幌中島体育センター。橋本真也がトニー・ホームとの異種格闘技戦に連敗。この敗戦後、橋本は右膝悪化のため長期欠場することに。

2月15日 〈新日本〉長州力を初代グレーテスト18クラブ王者に認定。

2月20日 〈UWFインター〉 高田延彦、山崎一夫らが 「UWFインターナショナ ル」の設立を発表 。

2月27日〈FMW〉後楽園。世界マーシャルアーツ王座決定戦で、ソウル五輪柔道銀メダリストのグリゴリー・ベリチェフが大仁田厚を破り、初代王者となる。

3月1日 〈新日本〉諏訪湖。 来日予定のなかったタイガー・ジェット・シンが馳浩の乗用車をバットで襲撃。〈全日本〉ジャイアント馬場が退院。

3月4日 〈藤原組〉 後楽園。 旗揚げ興行を開催。エースに推された船木誠勝はバート・ベイルに快勝。またカール・ゴッチが最高顧問としてあいさつ 。

3月13日 〈SWS・藤原組〉 両団体の業務提携を発表。

3月14日 〈リングス〉 都内ホテルで設立を発表。

3月21日 〈新日本〉東京ドーム。 「91スターケードIN闘強導夢」を開催。 IWGPヘビー級王者・藤波辰爾がNWA 世界王者リック・フレアーとのダブ ルタイトル戦に勝利。 しか し試合後、裁定にクレームがつき、フ レアーはベルトを持って翌日帰国。 スタイナーブラザーズが馳&佐々木健介組を破り、IWGPタッグ王座を奪取。長州力がタイガー・ジェット・シンとのグレーテスト18クラブ指定試合に勝利。

3月24日 〈WWF〉 カリフォルニア。 「レ レッスルマニア7」に天龍源一郎、北尾光司が出場。

3月29日〈藤原組〉団体名を「プロフェッショナル・レスリング藤原組」に改称。 3月30日 〈SWS〉東京ドーム。 WWF共催「レッスルフェストIN東京ドーム」を開催。 リージョン・オブ・ドゥームが 天龍&ハルク・ホーガン組に勝利。また維新力が日本デビュー。

4月1日 〈SWS〉 神戸ワールド記念ホール。 北尾が対戦相手のジョン・テンタに「八百長野郎!」の暴言。藤原組・鈴木みのると対戦のアポロ菅原が試合放棄。

4月4日 〈SWS〉 北尾の解雇を発表。

4月16日 〈全日本〉 愛知県体育館。ジャンボ鶴田がスタン・ハンセンを破り、11年ぶり2度目のチャンピオン・カーニバル制覇。

4月18日〈全日本〉日本武道館。鶴田が三沢を破り、三冠ヘビー級王座防衛。スタン・ハンセン&ダニー・スパイビーがテリー・ゴーディ&スティーブ・ウィリアムスを破り、世界タッグ王座獲得。

4月30日〈新日本〉両国国技館。保永昇男が獣神サンダー・ライガーを破り、トップ・オブ・ザ・スーパージュニアを優勝。さらに第14代IWGPジュニアヘビー級王者となる。

5月6日 〈FMW〉大阪万博お祭り広場 にて、 有刺鉄線バリケードマット地雷爆破デスマッチが行われ、大仁田厚がミスター・ポーゴに勝利。

5月10日 〈Uインター〉 後楽園。旗揚げ戦を開催。エース髙田延彦がトム・バートンに勝利。

5月11日 〈リングス〉横浜アリーナで、 旗揚げ戦を開催。エース前田日明はオランダ軍団のディック・フライを破る。日本人選手は前田ただひとりの船出となった。

5月31日〈新日本〉大阪城ホール。藤波辰爾デビュー20周年記念試合が行われ、蝶野正洋を下し、IWGPヘビー級王座防衛。橋本真也が約3ヶ月半振りにカムバック。

6月1日〈全日本〉 日本武道館。ジャイアント馬場が183日ぶりに復帰。ファンの熱狂的な歓迎を受けて6人タッグ戦に出場。

6月16日 ミスター・ポーゴとビクター・キニョネスが「キャピタル・スポーツ・プロモーション」日本支部設立を発表。

6月21日〈W★ING〉都内ホテルにて大迫和義社長らが記者会見を開き、世界格闘技連盟立

「W★ING」設立を発表。「キャピタル・スポーツ・プロモーション」日本支部はこの新団体に吸収。

7月4日〈新日本〉福岡国際センター。獣神サンダー・ライガーがペガサス・キッドをマスク剝ぎマッチで勝利。敗れたペガサスはマスクを脱ぎ、正体が元新日本留学生クリス・ベノワと判明。

7月6日〈全日本〉横須賀。ゴーディ&ウィリアムスがハンセン&スパイビーを破り、世界タッグ王座奪還。

7月19日〈SWS〉天龍がSWS社長に就任。

7月23日 〈SWS〉「レボリューション」伊豆合宿で、阿修羅・原の入団を発表。

7月24日〈全日本〉金沢。三沢光晴&川田利明がゴーディ&ウィリアムスを破り、世界タッグ王座を初戴冠。

8月1日〈リングス〉大阪府立体育会館。前田が左膝負傷を押して出場するも、ディック・フライにTKO負け。長井満也がデビュー。

8月4日 〈SWS〉長岡大会。阿修羅・原が2年9カ月ぶりにリング復帰。翌5日の高崎大会で天龍との龍原砲が復活。

8月7日〈新日本〉 愛知県体育館。第1回G1CLIMAXが開幕。〈W★ING〉後楽園。旗揚げ戦を開催。

8月11日〈新日本〉両国国技館。G1CLIMAX決勝戦。蝶野正洋が武藤敬司を下して初優勝。

8月17日〈FMW〉JR九州・鳥栖駅東隣接地でロックとジョイントイベントを開催し、4万8000人の観客を動員。ノーロープ有刺鉄線電流爆破トーナメント決勝で大仁田がサンボ浅子を破り優勝。

8月25日 〈新日本〉 よみうりランド。佐々木健介が試合中に左腓骨骨折・左側関節靭帯断裂の重傷。 長期欠場へ。

9月4日〈全日本〉日本武道館。三沢光晴&川田利明組がジャンボ鶴田& 田上明組を相手に世界タッグ王座防衛。三沢が鶴田から日本人のギブアップ勝ち。

9月23日 〈新日本〉横浜アリーナ。橋本真也がトニー・ホームに雪辱。メインイベントでグレート・ムタが藤波辰爾に勝利。〈FMW〉川崎球場に初進出。大仁田厚がターザン後藤とのノーロープ有刺鉄線金網電流爆破デスマッチで勝利。

9月26日〈Uインター〉札幌中島体育センター。メインイベントで髙田がボブ・バックランドに75秒KO勝ち。その試合内容にファンが暴動寸前となる。〈SWS〉メキシコEMLL(現CMLL)との提携を発表。

10月17日 〈新日本〉福岡国際センター。 藤波&ビッグ バン・ベイダー組がSGタッグリーグ戦に優勝。10月18日〈ユニバーサル〉浅井嘉浩が CMLLに移籍し、マスクマンのウルテイモ・ドラゴンになる。

10月24日〈SWS〉浅井嘉浩との契約を発表。

11月5日〈新日本〉日本武道館。スコット・スタイナーの負傷返上によるIWGPタッグ王座決定戦が行われ、武藤敬司&馳浩がスコット・ノートン&リック・スタイナーを破り、新王者となる。

11月19日〈W★ING〉団体の解散を発表。

11月20日〈FMW〉ザ・シークが10年ぶりに来日し、甥のサブゥーと組んで活躍する。

12月4日 〈新日本〉馳が永田町の参議院会館でアントニオ猪木と会談。1992年1.4東京ドーム大会でT・J・シン戦が予定されていた猪木に自身との対戦を要求し、承諾される。

12月6日 〈全日本〉 日本武道館。 テリー・ゴー ディ&スティーブ・ウィリアムスが三沢&川田を破って最強タッグ2連覇達成。

12月10日 〈W★INGプロモーション〉後楽園。旧W★ING所属選手の大半が参戦して、旗揚げ戦を開催。

12月12日 〈SWS〉東京ドーム。「スーパ レッスルIN東京ドーム」 開催。天龍がホーガンに敗北。浅井はウルティモ・ドラゴンに変身、日本デビュー戦を飾る。

12月18日 〈新日本〉巌流島。 馳が猪木との対極を懸けた一騎打ちで、シンにKO勝ち。 12月22日 〈Uインター〉 両国。高田がボクシング元ヘビー級王者のトレバー・バービックとの格闘技世界一決定戦に勝利。

12月25日〈WCW〉アトランタ。獣神サンダー・ライガーがブライアン・ピルマンを破り、第2代WCW世界ライトヘビー級王者となる。