<レベル7の原発事故> 放射線による海洋汚染シュミレーションを見て・・・

U.S. National Centers for Environmental Prediction (NCEP) Global Forecast System (GFS) というモデルによる予測

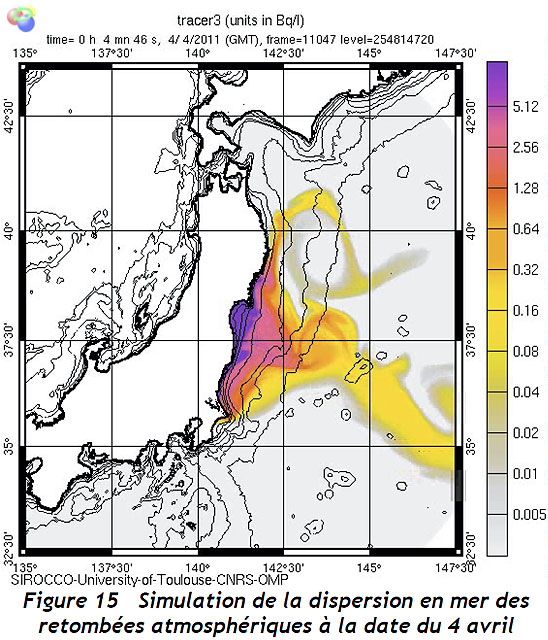

・フランスIRSNが公表した福島第一原発事故による海洋汚染影響予測図(4月4日時点)

「Simulation de la dispersion en mer des retombées atmosphériques à la date du 4 avril」とあるように、4月4日時点における大気中の放射性物質が海面に降下(フォールアウト)して分散する予測図。同じく単位は Bq/l(ベクレルパーリットル。1リットルあたりのベクレル値)。汚染水よりも濃度ははるかに低いが、より広範囲に拡散していることが確認できる。

コメント;

これらのシュミレーションを参考にしながら、特に被災地の漁業関係者(プロ)は、今後、「どこの地域」で新たに生計をたてるか? そして、それを、政府はもちろん、国民は、どのようにバックアップするか? 早急に検討されるべきだ。

だいたい、「私は、被災地産」を買うぞ!という方がおられる、ても、店頭に並んでもらわんと、どうしようもないし。

そればっかりの食生活では、たとえ、うまくても、飽きちゃう。

スーパーあたりで、「産地表示無し」とか「偽装表示」とか、やらかすところがでてくるだろうな。嫌な話だが。

それから、事故のレベルを7とするって、だいたい、今は、人類が経験していない状況であり、レベル7どころではない。過去の基準設定が通用しないのだ。あらたに、基準(人々の行動基準も含む)を設定すべきと考えるのは私だけか?

<科学ニュース> 天晴れ Japan !

網膜組織:マウスES細胞から、立体構造で作成成功--理研

まざまな種類の細胞になる能力をもつマウスの胚性幹細胞(ES細胞)を使い、立体的な構造となっている目の網膜組織を作ることに、理化学研究所発生・再生科学総合研究センター(神戸市)が成功した。これまで網膜を構成する個々の細胞組織は作れたが、それらが組み合わさった立体的(三次元的)組織が作成されたのは初めて。まだ治療法のない「網膜色素変性症」など、目が見えなくなる病気の再生治療につながる成果として注目される。

7日付の英科学誌「ネイチャー」に論文が掲載される。笹井芳樹グループディレクターらは、マウスのES細胞を特殊な培養液で増やす際、約3000個の細胞を直径約1センチのくぼみの中で集める(凝集する)方法を開発。網膜の元になるおわん形の「眼杯(がんぱい)」に似た組織(直径0・2ミリ)を作ることに成功した。さらに培養を続けると、光を受け取る「視細胞」や、情報を伝達する「神経節細胞」など数種の細胞が層状に規則正しく並ぶ網膜の立体構造が再現できた。笹井さんは「凝集する操作によって、細胞がもともと持っている組織形成のプログラムをうまく引き出せた」と話す。

理研では、高橋政代リーダーらによる別のチームが、iPS細胞(人工多能性幹細胞)から作った網膜の一部「網膜色素上皮細胞」を、悪化すると失明する「加齢黄斑変性症」の目に移植して進行を遅らせる研究に取り組んでいる。今後約2年で患者への臨床研究を始める予定だが、この病気などによる失明そのものを治すには、ひとつの種類の細胞移植だけでは無理で、12~15年は研究が必要と考えられてきた。今回の成果を受け、高橋さんは「網膜の組織ができたことで、移植への難関が取り払われた。臨床研究まで6~7年に近づいたのでは」と話している。(毎日新聞)

マウスES細胞から網膜組織 理化学研究所

あらゆる器官に成長できるマウスのES細胞から立体的な網膜組織をつくることに、理化学研究所が世界で初めて成功しました。

理化学研究所の笹井芳樹さんのグループによりますと、マウスのES細胞を試験管に入れ網膜に変化するのに最適な環境で培養したところ、5日後ぐらいに細胞の塊の中から網膜になる部分が飛び出し、その後、真ん中がくぼんでカップ状の「眼杯」になりました。

その際、くぼんだ組織の内部には、6種類の細胞からなり、感じた光を電気信号に変えて脳に映像として伝える 「神経網膜」が自然に形作られていたということです。マウスの立体的な網膜組織をES細胞からつくることに成功したのは世界で初めてです。

「わたしたちが目指している視細胞移植の最後の難関。すべて取っ払う成果」(研究チーム高橋政代リーダー)

グループは数年後にはヒトの網膜組織の作成を目指していて、網膜色素変性症などで失明した人に移植すれば見えるようになる可能性があるということです。(毎日放送)

コメント:

こういうニュースこそが、今の日本に元気を与える。

研究の進展具合については、想定以上のスピード・成果だ。

今後、ヒトES/iPS細胞からの成功は「時間の問題」だろう。

ヒトでの臨床研究の際に予期せぬ事態が生じ、「想定」よりも時間を食うかもしれない。それでも、10年以内に、(どんな症例でも、うまくいくというのは、さすがに考えられないが)、移植治療を受けた患者さんで「大成功」したというニュースを目の当たりにすることができるだろう。

比較的、辛口の私にして、こう言わせてもらいます(笑)。

<原発関連「人災」事故> 日本の在宅医療は「メルトダウン」10秒前

宮城県で震度6強を観測した東日本大震災の余震で、酸素吸入器を使用して自宅治療していた山形県尾花沢市の女性(63)が死亡していたことが8日、確認された。県警などによると、女性の酸素吸入器は、地震による停電のために使えなくなっていたとみられる。「震災や計画停電などで医療機器トラブルや深刻な医療事故が起こらないか」。こうした危惧は以前から医療関係者から指摘され、警鐘が鳴らされていた。厚生労働省も詳しい実態調査に乗り出すなど、事態の重さを物語っているといえそうだ。(MSN)

コメント;

3月15日あたりから、医療関係者の中で、想定されていた最悪の事態が、ついに表面化した「人災」である。

大きな病院は自家発電でなんとか対応可能だが、「医療依存度の高い患者」に対する在宅医療の弱点がさらけ出された。

停電下でも対応可能な、「医療依存度の高い患者の家」って現実的にほとんど無いだろうという危機管理の観点から、私は、上記の記事内にある「医療関係者」らとは、「一歩」違って、「在宅から病院へ」と言ってきた。

特に大震災が起こった場合には病院受け入れ体制の困難も予想されるから、緊急時の病院ー在宅の「中間医療施設」の充実を、かなり前から提案してきた。

病院医療より「在宅医療」のほうが、患者さんのQOL(生活の質)があがり、医療費の「節約」につながるという

大嘘のもとに、こうした提案は、あまり日の目を見なかった。前者については、病院と自宅で、統計学的に大差ありません。さらに、個々の患者さんの「お家」の事情もあります。たとえば、ぶっちゃけ、(患者さんの)家族がかなり負担に思っている患者さんを家に帰しても、残念ながら患者さんは決して幸せではありません。そして、病院医療より在宅医療のほうが1人あたりの医療費が「高く」つきます。・・・こうした科学的事実をもとに、「必ずしも在宅医療は良いことばかりではない。少なくとも、上記の危機管理を考えたバックアップ体制の充実を考えましょう。」などと言ってたら、「看護学」の偉~い(らしい)先生様(女性の看護の「在宅看護・医療推進派のおばちゃん」先生らは、いろいろ怒ります。そして、その「おばちゃん」らの旦那は、国や地方自治体の事務系役人の大物(キャリア)です。

・・・で、この事態だ。どう、責任をとるつもりなのか?お前らの地位と職の安定のために医療は、存在しないのだ!・・・と言うのも虚しい。

私がヒトiPS細胞研究に日米間で注力している間に、日本では医療崩壊が残念ながら加速し、今、「医療融解」の段階か。。。

上記の記事には出てない「多くの2次被災者」を、もうこれ以上増やさないために・・・と、思う。

<科学ニュース> 遺伝子傷つけずヒトiPS細胞作製の報道と論文について

<朝日新聞の記事から>

iPS細胞(人工多能性幹細胞)の作製で、京都大の沖田圭介講師、山中伸弥教授らは、安全性を高めるためにウイルスを使わず、細胞の染色体に傷がつかない方法を開発した。2009年に米国で開発されたDNAを使う方法を改良し、効率を高めた。米科学誌ネイチャーメソッズ電子版に4日発表する。

米グループは、iPS細胞に必要な遺伝子を、染色体の外で複製する特殊なDNAに組みこむ方法を開発した。沖田講師らはこの方法を使い、組みこむ遺伝子の種類の組み合わせを変えたところ、ウイルスを使う方法よりは効率が低いが、米グループの方法より効率が上がったという。

京都大は、拒絶反応にかかわる遺伝子を調べ、多くの人への移植が可能になるタイプの遺伝子をもつ人の歯髄から、この方法でiPS細胞を作製した。日本人の2割に拒絶反応が起こりにくいと期待されるiPS細胞ができたという。

<読売新聞の記事から>

様々な細胞に変化できる人のiPS細胞(新型万能細胞)を、従来の約30倍の効率で作製することに、京都大の山中伸弥教授と沖田圭介講師らが成功した。がん化する危険性も軽減できる手法だという。

科学誌ネイチャー・メソッド電子版に4日、発表する。

iPS細胞は、普通の細胞に特殊な遺伝子を加えて作る。遺伝子の運び役として山中教授らは最初にレトロウイルスを使ったが、染色体を傷つける恐れがあることがわかった。

そこで、染色体を傷つけず、細胞内で短期間に分解される「プラスミド」というリング状のDNAに、四つの遺伝子を運ばせて、iPS細胞を作る手法が開発された。

た だ、従来の手法は、体細胞10万個当たりで得られるiPS細胞が0~2個と、作製効率が低いのが難点だった。そこで、様々な遺伝子を組み合わせて実験を繰 り返した結果、「L―MYC」など六つの遺伝子をプラスミドに運ばせると、10万個当たり平均で30個のiPS細胞ができた。これまで使われてきたがん遺伝子の一種は使わなかった。

得られたiPS細胞を神経細胞や網膜の細胞に変化させることにも成功した。

コメント;

大震災と原発事故のおかげで、明るい「科学の話題」が消滅していた昨今。

いつものiPS細胞ネタとはいえ、「新鮮」に思える。

OCT3/4とp53shRNA、Sox2とKlf4、L-MycとLin28をEBNA1/OriP plasmidで導入されている。

確か、3月始めの日本再生医療学会にて、話されていたものだ。

ただ、今回使用されたL-Mycは、c-Myc使用よりは、ずっとましな「がん遺伝子」ですが・・・。また、p53shRNAでp53を抑制してるから、ヒトiPS細胞樹立効率の向上に繋がったのでしょう(ただ、あんまり、安全性の観点からは、良くはないけどね。)

あと、論文中には、この方法で創られたヒトiPS細胞(エピソーマル・ヒトiPS細胞)のクローン7つ中の5つからは、20継代までで導入遺伝子が無くなったけれど、残り2つのクローンでは、導入遺伝子が染色体中に導入されていることもわかったとある。

あれ? じゃあ、まだ30%程度は、不完全なわけね(この方法だと、もうちょっと、マシかなと期待したが、まあ更なる精進が必要だということになるな)。全体的に、長期の安全性については、これから評価しなければならないと思う。

「ただちに」、このヒトiPS細胞を移植された免疫不全マウスの健康に被害は生じませんが、長期の安全性は、まだわかりません。ましてや、ヒトでの安全性は、まだ、これからです。

これ・・・なにやら、最近の原発事故問題のケースと言い方が似てますね・・・。

なお、論文の著者欄を見たら、神戸の理化学研究所の高橋先生らの名前も入ってたので、

もしかしたら、今回の手法で樹立されたヒトiPS細胞で世界初の臨床研究って、ことになるのでしょうね。

「得られたiPS細胞を網膜の細胞に変化させることにも成功した。」と、上の記事にも、あるし。

慎重に臨床研究を進めてくださいませ(関係者は、十分、わかっておられるが)。

<原発事故> 産学官による情報操作について・・・重要情報公表は決まって「深夜」に

今回の原発事故では、もう明らかに東京電力・政府・官界と大マスコミの間で、まさに第2次大戦中さながらの情報操作がなされている。

たとえば、だいたい、決まって、真夜中遅くに(朝刊には間に合わない時間)、汚染情報や放射線に関する「重要情報」が「非常に小出し」に出されます。

私は、これを「恐怖新聞」(昔、そういう心霊漫画がありました。)と呼んでいます。

こういうことをさせないために、米軍や諸外国からの超一流技術者を入れるべきだと、まさに事故のその日に、このブログでも紹介しました。こうすることで、チェック機構が働き、情報の隠蔽は、かなり不可能になるから・・・。

iPS細胞研究の最初のころには「オールジャパン」体制をといわれました。

オールジャパンだけでは、今回の原発事故処理は明らかに、無理です。

<原発事故> 日本経済の行方と、待ち受ける「増税」

東京電力の経営責任を問う声が米国内で強まっている。東日本大震災で事故を起した福島第1原子力発電所への対応処理、情報開示の遅さに対して、エコノミスト、大学教授からウォール街関係者まで批判的だ。 東京電力が昨年9月に実施した公募増資では米国の投資家も東電株を購入しており、海外発で株主代表訴訟が起きる可能性も出てきた。 「誠に残念ですが、日本は貧しい国になるでしょう」。米国家経済会議(NEC)前委員長のローレンス・サマーズ米ハーバード大学教授が23日、ニューヨーク市内の講演で断言すると、会場が静まり返った。

米国では、震災後の落ち着いた日本の社会秩序が評価される一方で、経済の先行きが懸念されている。米国のエコノミストは第2四半期(4~6月)の日本の国内総生産(GDP)が前年比約3%減るとみているが、減少率の半分、1・5%分が東電「発」によるネガティブ要因。放射能漏れや停電が都心部の経済活動を妨げ、消費の低迷につながるという見方だ。

経済への影響だけではない。コロンビア大学が22日開催した日本セミナーでは、出席した法律、経済、政治の専門家3人が口をそろえて、「東電には経営責任がある」と主張した。

会社法を教えるカーティス・ミルハウプト教授は「原発の安全監督など内部統制ルールに従っていない場合は取締役責任を問える」と指摘。日本政治研究のジェラルド・カーチス教授も「昨年メキシコ湾で原油流出事故を起こした英BPと同じ構図だ」とする。 経営責任はあくまで相対的な基準で問われる。大津波よりも高い場所に設置された東北電力の女川原発や、日本原子力発電の東海第2発電所が原子炉を安全に停止できたのに、福島第1原発だけで被害が拡大した点が問題視されている。原子力損害賠償法に従って、数兆円規模に上るとされる周辺地域への補償などを国が負担すれば、東電は事実上の国有会社となる可能性が高い。巨額赤字に伴う無配はもちろん、経営トップが退陣を迫られるのは必至だ。(MSN)

コメント:

ハーバードの学長を務めた、サマーズ教授らのお話である。

まあ、米国発の経済危機を誘発させた超エリートたる張本人のいうことをなんでも鵜呑みにしなくてもいいが、

上記の発言だけは正鵠を射ている。

さらに、私ごときで恐縮だが、下記を付け加えておこう。

東京電力が国有化された場合・・・たぶん、このままだと、その可能性が非常に強いと私は考える・・・彼らが被災者に支払うべきお金(莫大な補償金)は「国民の血税」からになる。そのうえ、「復興税」などという名目で(やさしい日本人には、逆らえない名目で)、大増税になる可能性が強い。これは、民主だけでもそうだが、民主・自民の大連立なら、もはや確実だろう。

さて、どうしたものか・・・。

<原発事故> ヒトiPS細胞と原発事故による「被爆患者」の治療

この緊急事態ゆえに、原発作業員自身の造血幹細胞をあらかじめ採取して冷却保存し、治療(自家移植)に使うべきだと考えるが・・・。たぶん、原発事故関連で事前採取が行われたケースは世界的にないが、もはや行うつもりで、準備すべきだ。

われわれは、最適な冷却保存装置を開発・準備している。まさか、このケースで役に立とうとは・・・。

また、ヒトiPS細胞から分化誘導された造血幹細胞の移植治療についてだが、「被爆者対象」(特に、今の現場の作業員の方々になる)に、最優先の基礎および臨床研究課題として進められるべきだと考えるのは私だけか?

できれば、作業に行かれる前に、彼らのiPS細胞の「原料」となる細胞を採取し、冷却保存しておけば、さらによかったんですがね(自家移植できるから)。

ただ、今だともう被爆されたあとになってしまうので「他家移植」になるかな・・・。あるいは、将来の更なる治療法開発のために、彼らからiPS細胞を創って、研究に使わせてもらうことも考えたい。

<緊急> (I-131含有の)水道水の煮沸は非常に危険

うち(東大)の医学部の別の科の研究チームが発表したことだが・・・私も研究上のためにハーバード大学医学部(私の共同研究先)などでも、やってもらった実験結果を下記に書く。

Iー131(話題のヨウ素131のことです)含有の水道水、および、わざわざ、それを含有させた軟水(ミネラルウオーター)を煮沸しました。すると、どうなったか?

やはり、煮沸すればするほど、水気がなくなるだけで、I-131が濃縮されてますね・・・。

実は、上記の東大チームが高揮発性のため、水に含まれたヨウ素は煮沸することで幾分取り除くことができるとツイッターでつぶやいていたから、ほんまかいな?と、われわれも「追試」をやってみたわけ・・・。

ついでだから、ミネラルウオーターでもやった。すると、上記の結果が得られた。

あくまでも、煮沸で取り除くことができるのは、固体状のヨウ素分子(I2)の場合だったということで、さきほどそのツイッターを見たら、上記の東大チームの記事は、訂正・お詫びとともに、現在は削除されている。

他の研究者ら(特に、国が管轄している研究機関)も追試してくれ、そして、その結果の公表と対策を政府は示してほしい。

一般の方々へ・・・特に、現在問題になっている地域での水道水の煮沸(料理に使ったりする場合など)は、なるべく止めてくださいませ。 そもそも「水道水」は「安全」だからなどとの説明は・・・現状の場合、ちょっとな・・・と思うぞ。

なお、昨日書いたミネラルウオータの件は、今朝の朝刊に、ざっくり載ってたけど、

どんなものが軟水・硬水なのかは、報道されていなかった。たぶん、そんなことだろうと思って、私のブログにはより詳細な事柄を書いておいた。

原発事故とミネラルウオーター:間違いなく「ただちに」起こりうる可能性が高い乳児の健康障害

どこにいっても、無い!

東大医学部の内科研究棟の外の自販機ですら全く無い!

いつもなら、この寒い時期、売れ残っているのに(笑)。

(まあ、この事態で「安全度」の評価をしてくださいな。)

さて、話を戻そう。

ミネラルウオーター摂取に関して、それこそ、ただちに(流行語だな・・・)問題となる可能性が高いことがある。

各報道では、ミネラルウオーターの「特性」を考慮した報道がなされていないことである。

現在、日本政府や東京都では、「乳幼児の水道水の飲料は控えるように」とされている。

(ちょうど先ほど、東京都では解除されたようだが、また、再禁止されそうだ。)

それで、お母さんらが血眼になって、ミネラルウオーターを買い占めている。

ただ、このミネラルウオーターだが、軟水と硬水があります。

新生児・乳児に硬水のミネラルウオーターで溶かした粉ミルクを飲ませないようにしてほしい。

それこそ、「ただちに」急性健康障害としての下痢が起こるから。

マスコミがまだ書かないので、ここで書いた。

新生児・乳児の内蔵は、消化・吸収力、排泄機能が未成熟なので、

具体的には、「エビアン」の硬度は304mg/l、ヴィッテルの硬度は307mg/l。

これらは、硬水のミネラルウオーターである。しかも、非常に強い硬水です。

ちなみに、ボルビックは、49.2mg/l、クリスタルガイザー 38.0mg/l。

南アルプス天然水は29.9mg/lであり、これらは軟水です。

今回、特に、大人は硬水でお願いします!(大人にとっては、悪いことばかりではありません。)

たとえば、妊婦さんや授乳婦さんは、胎児あるいは新生児・乳児のために積極的にカルシウムやマグネシウムを摂取する必要

便秘予防にも効果があります。

このように「ミネラルウオータ」の特性を考慮して、選択してください。

入手が非常に困難でやむを得ない場合は軟水としての「水道水」に頼らざるを得ず、

こういう事態になることを想定せず、なんらミネラルウオーター対策をしなかった政府は、一体、何なんだと。

(ちょうど、さきほど、ようやく増産指示が出された。)

あと、この件で、一番気にしていること。

その「ミネラルウオーター」からでも、おそらく、今後、放射性物質が検出される可能性があります。

さて、その時は、どうすれば良いか、日本政府および御用学者さんは、頭を捻っていただきたい。

大震災と健康リスクと「霞ヶ関・永田町および御用学者の文学表現」

「霞ヶ関・永田町」あるいは御用学者から発信される文学的表現について翻訳を試みる。

霞ヶ関で勤務経験を有したことがあり、現在、東京大学の先生の立場で。

「ただちに、健康への被害はない。」→(前にも書いたが)急性期障害は無い。ただし、(外部あるいは内部被爆の)長期的なリスクについては「まだ、十分わからない。」というのが正しい。

特に、(外部あるいは内部被爆の)長期的リスクについては、学術論文レベルで、まだ、決着はついていない。さらに、「医療被曝」についても、今まで考えられてきたよりも(かなり)低い放射線量でも発ガンリスクが看過できないことを示す論文が複数ある。ただ、だからといって、放射線診断・治療のベネフィットも考慮したら「ただちにやめろ」とも言い切れず・・・最適な条件設定は、まだ藪の中。

そもそも、どんな状態の人間か(現在の健康状態、病気を抱える患者か否か)によっても、違うし・・・。

「御用学者の専門家」が「安全」だと新聞紙上で「断言」しているが、前にも書いたように、それは言いすぎであろう。

「ただちに、健康への被害はないが、なるべく飲むな・食べるな。」→ ただちに、健康への被害はないが・・・将来的にどうなるかわからないし、もし、万一何か問題が起こったら「責任」をとれない(とりたくない)ので・・・なるべく飲むな・食べるな。・・・ということです。

風評被害がどうのこうのとまあ、社会心理学用語まで、出てくる昨今だが、

普通の健康人については、過度に心配しなくてもいいが、日本でこれからも生活していくなら、

「絶対安全」なものは無く、注意するに越したことはないという認識を確認することが大事かなと。