6.行き所のない駒

盤上の駒を行き先のない(動けない)状態にした場合は反則になります。

左図の状態で、▲1一歩不成や▲2一香不成、▲3二桂不成とするのは、これらの駒は次に動かすことができなくなるので反則となります。

持ち駒の歩、香を1段目に直接打つ事や桂馬を1段目もしくは2段目に打つことも反則となります。

▲1五歩のように1四の金があるために一時的に動けない状態なのは反則とはなりません。

7.連続王手の千日手

駒の配置、両対局者の持ち駒の種類や数、手番が全く同じ状態が1局中に4回現れると千日手となり、引き分けとなりますが、一方が「連続王手」を繰り返したために千日手になった場合は、王手をかけていた側が反則となります。

よって、連続王手での千日手は王手をかけている側が指し手を変更しなければいけません。

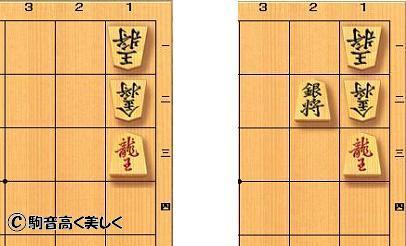

例えば、1図で先手番だとします。▲2二銀不成と王手をかけます(2図)。

△2四玉と逃げます(3図)。 ▲3三銀不成と王手をかけます(4図)。

△1三玉と戻るしかありませんので、1図と同一局面になります。

この「同一局面が4回」続くと連続王手の千日手となり、王手をかけていた先手の反則負けとなります。

同一局面というのは持ち駒の種類や数も含まれるので、持ち駒の数が変化していれば千日手とはなりません。

なお、連続王手をかけているだけで同一局面にならない場合は当然ながら反則とはなりません。

8.時間切れ

1~7の反則以外にも持ち時間が定められている場合は、持ち時間内に着手しないと負けになります。

反則ではなく、規定上の負けとなります。

持ち時間として使用されているのは主に2つあり、「秒読み」と「切れ負け」があります。

「秒読み」はあらかじめ定められた持ち時間を使ってしまったらその後は決められた秒数、例えば60秒や30秒などがあり、その秒数以内に着手しないと負けになります。

「切れ負け」は持ち時間を使い切ってしまったら負けになります。アマチュアの大会では見かけますが、プロの対局では「切れ負け」はほとんどありません。

着手しようとした際に、駒を落としてしまうなどにより時間内に駒を盤上に置くことができない場合は、口頭で符号を言うか、指で盤面の着手地点を押さえどう指すかを言えば、着手の代用と認められます。

テレビ対局や公開対局のような早指し戦では「持ち時間」の他に「考慮時間」が与えられる事もあります。

NHK杯の例をあげますと、

持ち時間は各15分で、それを使い果たすと1手30秒の秒読みとなります。

ただし、秒読みに入ってからも持ち時間とは別に1分単位で10回の考慮時間を使用することができます。

考慮時間の使い方は30秒以内に着手しないと、自動的に考慮時間から1分単位で減っていきます。考慮時間は連続して使用することも可能です。

考慮時間も無くなってしまった後は30秒以内に着手しないと負けになります。

消費時間の計測

プロの対局では、多くの場合、記録係がストップウォッチで時間を計測し、1分未満は切捨てて消費時間を記録しています。

よって、すべての指し手を1分未満で指した場合は、持ち時間は減りません。

1分未満で指した場合は「ノータイム」と呼ばれます。

テレビ棋戦などの持ち時間が短いの対局では、対局時計を用いられる事もあります。

対局時計使用の場合は、1分未満の指し手も計測されます。

対局時計には、アナログ式とデジタル式があります。

デジタル式は持ち時間を使った後の秒読みにも対応していますが、アナログ式では秒読み機能がありません。

よって、持ち時間を使った後の秒読みはストップウォッチで計測する必要があります。

遅刻

プロの場合、対局に遅刻をしたら、遅刻をした時間の3倍の時間を持ち時間から差し引かれます。

例えば、「20分」遅刻したら「1時間」持ち時間から差し引かれます。

持ち時間の3分の1以上遅刻した場合は、持ち時間が無くなるので負けとなります。

例えば、持ち時間が3時間の対局で1時間以上遅刻すると負けです。

ちなみに、天候不順などにより交通機関がマヒ状態になったことによる遅刻だとしても、免除されることはほとんどありません。

アマチュアの場合は、大会規定により異なりますが、元々の持ち時間が少ないため少し遅刻しただけで持ち時間が無くなり負けになってしまいます。

「封じ手」へ

↓応援クリックお願いします。

クリックするだけのかんたん投票です。よろしくお願いします。