将棋は、先手と後手が交互に指し、最終的に相手の玉将を取ったほうが勝ちとなります。

ただ、実際に玉を取るまでは指しません。

相手が何を指しても次に玉を取られる状態を「詰み(つみ)」といいます。

「詰み」(つみ)になった時点で決着となります。

「詰み」はのがれようのない「王手」とも言えます。

「詰み」の例

左図では、まだ玉が赤丸の所に移動することができます。

ここで、先手の手番で持ち駒に金がある場合。

▲2二金と打つと玉が移動できる場所すべてに金の利きが効いています。

このように、王手がかかっている状態で玉を移動することができず、

王手をかけている駒を取ることもできない場合は「詰み」となります。

なお、相手玉の真上に金を打ち込むことを「頭金」(あたまきん)と言います。

左図の時に先手の手番で、先手の持ち駒に香車や飛車があり、後手の持ち駒が無い場合。

1三~1九に香車もしくは飛車を打てば玉は移動することができず、香車を取ることもできないので「詰み」となります。

1二に打ってしまったら、玉で取られてしまいます。

後手に持ち駒がある場合は、1二に打つことにより王手を逃れることができるので「詰み」にはなりません。

左図は玉の周りを強い駒で囲っているので堅そうですが、ここで先手の手番で持ち駒に桂馬がある場合。

▲2三桂と打つことにより玉は移動することはできず、桂馬を取ることもできないので「詰み」になります。

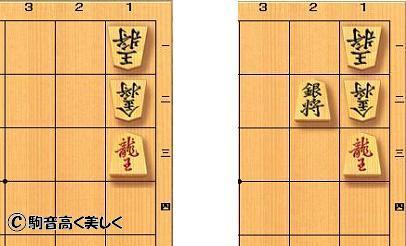

左図は▲1三龍と王手をした手に△1二金と合駒をした手です。

ここで、先手の持ち駒にカナ駒(金もしくは銀)がある場合。

▲2二銀もしくは▲2二金を打つと、後手は玉を移動させることができません。

1二の金で2二の銀を取ろうとすると1三の龍の利きが玉に当たってしまうので取れません。よって「詰み」になります。

両王手の詰み

左図から▲2三桂不成とした場合(中図)。

2三の桂馬と1六の香車の両方ともから王手がかかっている状態になります。

このことを「両王手」(りょうおうて)といいます。

両王手の場合、合駒はできませんので玉が移動するしかありません。

しかし、この場合移動する場所がないので「詰み」となります。

左図から▲2三桂成とした場合(右図)。

玉が移動することができないので、△1二金と移動合いしても▲同成桂で詰みになります。

しかし、後手に持ち駒がある場合、1二に合駒をすれば、▲同成桂としても△同金とされ詰みません。

さらに▲同香成と王手を続けても△同玉と取られてしまいます。

なお、駒が移動したために、その駒によって遮られていた利きが敵玉まで通ることを「空き王手」(あきおうて)と言います。

中図、右図はどちらも「空き王手」です。両王手は空き王手の時のみ起こります。

「詰めろと必至」へ

↓応援クリックお願いします。

クリックするだけのかんたん投票です。よろしくお願いします。