上田耕一郎と構造改革派(下) その理論上の立場の変遷

(上)では、安東仁兵衛『戦後日本共産党私記』を中心に、上田耕一郎と構造改革派との関係性を見た。

(下)では、自立・従属論争を中心に、1950年代後半から1961年上半期までの左翼論壇での日本資本主義をめぐる論争をレビューした高内俊一『現代日本資本主義論争』(1961、三一書房)を中心に見てみる。(※1 )

高内著では、上田以外の従属論の論者は、上田のつけたしかのようなされていない印象だ。(※2)上田の論争相手の小野義彦や佐藤昇は、構造改革論の主導的な理論家である。

後年、日本共産党に近い立場で論陣を張るようになる論者にも、この時期には構造改革論に賛同する議論をしている者が散見され、左翼論壇での構造改革論の流行ぶりが高内著からわかる。(他ならぬ高内俊一がその1人である)

上田耕一郎・不破哲三『戦後革命論争史』(1956〜57)は、高内『現代日本資本主義論争』の本編にあたる部分の初発のところに位置づけられている。日本共産党が「51年綱領」(スターリンの直接の関与で策定)の批判から、新たな綱領の制定に踏み出し、党章草案という形式(綱領と規約を一体のものとする。当時、中国共産党が採用していた)で綱領草案を発表したのが1957年のことだ。

『戦後革命論争史』での上田耕一郎の立場については、以前に考察した。

この時期の上田耕一郎・不破哲三兄弟の立場について、直後の1963年の上田・不破共著『マルクス主義と現代イデオロギー』の上下巻それぞれの序論で、上田耕一郎と不破哲三はまとまった自己批判を展開している。

上巻序文「六全協後の思想闘争の教訓」(上田)は、思想的な面で、下巻序文「日本における現代修正主義」(不破)は理論的な面での自己批判をしている。

ここでは、不破序文を参照する。この共著は分担はあるが、自己批判の対象となる「われわれ」は常に兄弟の両方である。

不破序文では、1961年綱領への賛同を前提して、以下のように以前の立場を自己批判している。

・運動が当面するものを反帝反独占の民族的民主主義的段階と規定しながら、民主主義革命路に反対し、社会主義革命への移行への段階だとした。

・イタリアなどの経験に学び、反独占改革の重要性を強調したのは積極面だったが、「統一戦線政府のもとでの反独占的改革」→「社会主義権力のもとでの社会主義的国有化」という図式にとらわれ、「人民の民主主義権力による反帝反独占の民主主義革命」の意義を理解していなかった。

・構造改革論者との一致点を重視し、相違点を軽視して、相違点に含まれていた修正主義の危険性を過小評価した。

上田・不破の両序文では、自らを「中間派的態度」「中間主義」と自己批判してもいる。宮本顕治ら民族民主革命派と、社会主義革命派=綱領反対派との中間派として自らを位置づけていたことを自己批判しているのだ。

安東仁兵衛は『戦後日本共産党私記』(文春文庫、1994)で、党章・綱領草案をめぐる論争で、自立論・社会主義革命論という点では同意見の綱領反対派の主流に不満を表明し、自分の見解は「第3の論」だとしている。「現代マルクス主義」→構造改革論によってマルクス主義理論の刷新が進行中なのに、綱領反対派党員もそれを知らず、古臭い論点で議論してる、というのが綱領論争への不満点だとしている。

(上)で見たような、安東仁兵衛と上田耕一郎の1959年の『現代の理論』問題までの緊密な協力関係は、安東と上田の立場の一致があったからだという安東の回想と、上田・不破の少し後の自己批判とは事実関係においては一致している。

ここから、時期ごとに、高内著によりながら上田の立場を検討していく。

1958〜59年の論について、論争相手の小野義彦に「従属論と自立論の折中的見解」と評されている。

高内は党章草案について、「帝国主義的復活」が最初に発表された案にはなかったことや、「帝国主義的自立」をほぼ否定したことを否定的に紹介している。(※3) 帝国主義的自立の否定は、「51年綱領」(※4)の後進国・植民地型の認識を引きずり、日本独占資本主義の発展を軽視している、という党章草案批判の影響の強い評価だ。この評価が正しいものかどうかとは別に、当時のマルクス主義の立場の知識人や学生の党章草案のとらえ方を反映していると見るべきだろう。(※5)

「帝国主義」は、単に対外侵略の体系的な政策を持っているということではなく、レーニン『帝国主義論』にもとづき、経済的には独占資本主義のことをさすということだったので、帝国主義の自立が成立しているかどうかはすぐれて日本経済論・日本資本主義論をめぐる論争だった。(※6)

この論点は、論争を反映して8回大会の時期にはかなり大きく宮本顕治や日本共産党多数派によって展開を見ることになるが、高内のレビューはその前の時期で終了する。このレビューは雑誌『エコノミスト』に連載したものだが、自立・従属論争が終息しかけた時点で連載を終了し、単行本化を需要が高い時期に行うのは当然だ。論壇での論点が構造改革論に移行しつつあることをレビューして著作を終了している。

宮本顕治『日本革命の展望』は、1957〜61年の党章・綱領についての、共産党中央の多数派を代表しての報告を集めたものだが、こうして「歴史の中で読む」と、高内著でレビューされていない、61年の8回大会の時期の報告は、論争を反映して論点が深められていることがわかる。

1958年の上田耕一郎の論は従属論に立ちながら、帝国主義的復活の程度を議論していて、党章草案を擁護する人々とは一線を画している。「折中的見解」と言われるゆえんだ。

小野義彦の「折中的見解」の語は批判だ。マルクス主義の用語法では、異なる視点を「統一」してるとすればほめ言葉だが、「折中」「折衷」というと非難だ。異なるものを接木しようとしているが、統一できていない、とか、統一しようのないものを統一しようとして折衷に終わってる、という批判だ。小野からすれば、水と油のはずの、日本帝国主義自立論と、日本資本主義対米従属論を折衷しようとするのは従属論への屈服だということだ。

上田の従属論は、明らかに党章草案と宮本顕治の理論の影響があるが、構造改革論者の論点を取り入れようともしていた。まさに「折中的見解」であり「中間主義」だ。

上田が、発達した独占資本主義国でありながら、対米従属下にあり、占領下の対米従属から、「帝国主義的従属」(帝国主義的な利害を実現するために、日本独占資本は能動的に対米従属政策をとっているという含意)し、中国共産党の『人民日報』社説(1958年7月7日付)よりも2ヶ月早く「潜在的帝国主義」と規定したことを、高内は高く評価している。(※7)

1960年になると、上田は従属論への傾斜を強める。議論を土台たる経済論に還元するのではなく、帝国主義を上部構造を含めて議論する必要があるとする上田の議論は、当時としては出色で、明確に意識的に理論化したのは重要な功績であったと僕は考える。7回大会の時期の宮本顕治らの論に示唆はあるが明示的ではなかったこの観点が、8回大会の時期の宮本顕治と日本共産党の論では(上田理論を取り入れてる可能性もあるが)、当初から思考としてはあったものが、論争を踏まえてはっきりと言明するようにした、と僕は解釈している。

上田の論考では、そのときどきの安保改定をめぐる日米政府の動向の分析が反映されている。安保条約改定と安保闘争の経過の分析で、従属論への傾斜を論証しているわけだ。

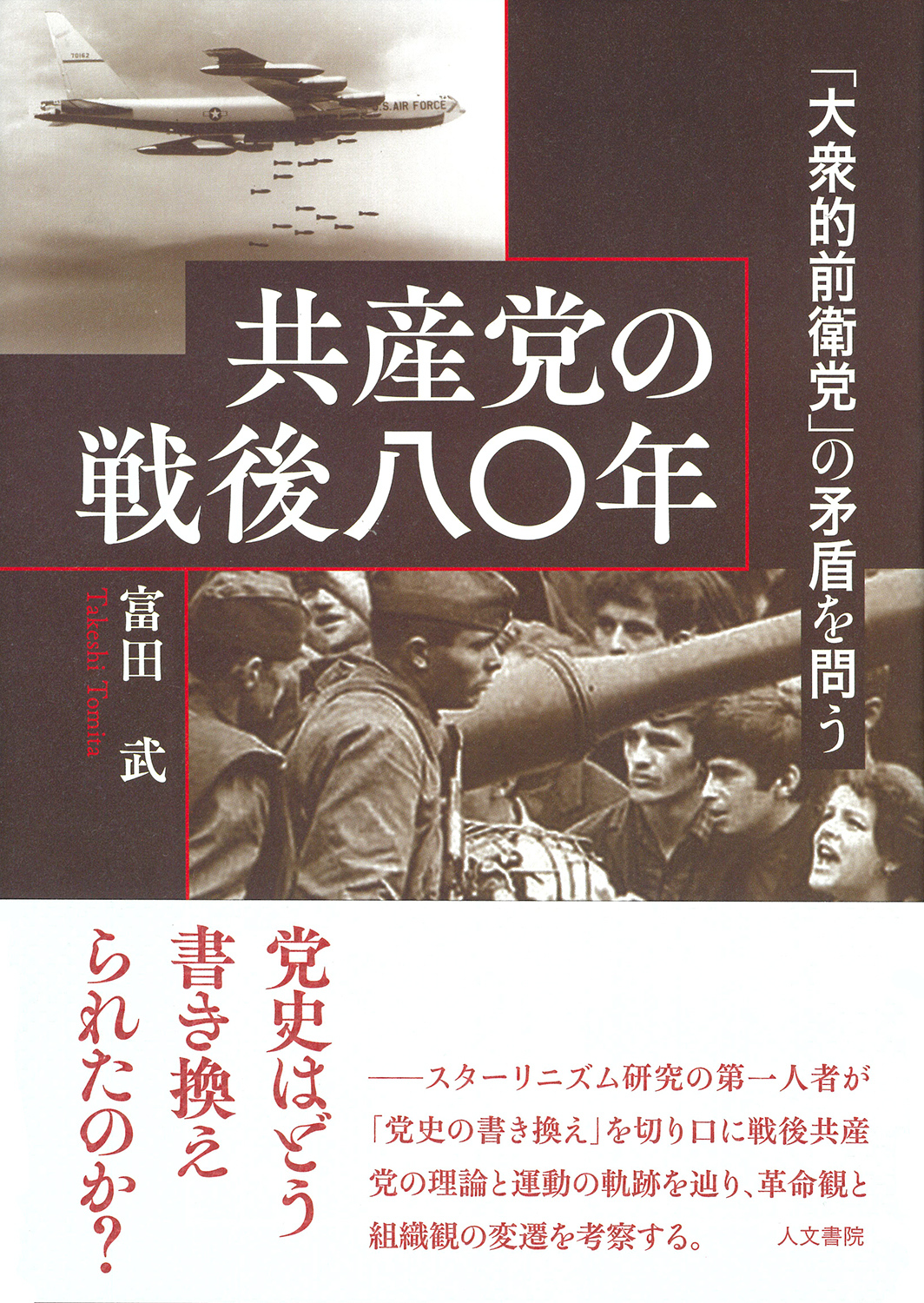

富田武は、日本共産党主流派(民族民主革命派)論客は、政治的=軍事的従属を根拠に対米従属論を論証するのに対し、構造改革論者は日本経済の自立化傾向を示すことで、帝国主義自立論を論証しようとした、と論争の大枠についてコメントしている。(富田『共産党の戦後八〇年』人文書院、2025 補章 p.219)

富田は、上田を従属論者の方に分類するのだろうが、上田は他の従属論者たちと少し違って、政治的上部構造と経済的土台とを規定性と相対的自律性をもって統一して把握しようとしている、と言え、これもおそらく富田が上田を「共産党で最も柔軟」と評するゆえんの1つなのだろう。

日本帝国主義の復活については、上田も構造改革論者の影響を受けた面と、安保闘争への参加と安保改定を阻止できなかった、という結果の影響の面とがあるのか、観点の別の移動がある。

1958〜59年には、帝国主義復活の完了のメルクマールに憲法改正をあげていた。それが安保改定直後には安保改定の成立で帝国主義復活は完了した、と評価している。上田は日本の「帝国主義的従属」を主張し、「従属的帝国主義」として日本は帝国主義復活を遂げた、と評価した。つまり、上田は日本の帝国主義復活が完了して、対米従属性は変わらないが、アメリカ帝国主義の目したの同盟者として、より危険な国家となった、とした。そこで上田は経済的従属と政治的従属を相対的な自律性のあるものとして扱い、日本の政治的従属の強固さを強調した。高内は、この上田の立場を「自立論者と従属論者のかけ橋的役割をある意味ではになっている」としている。

「従属的帝国主義」は、自立帝国主義論者と共通の規定だった。自立帝国主義論者も、日本が対米従属下にあることは共通認識だった。自立・従属論争は、対米従属の量と質の論争でもあり、対米自立は、革命なしで達成できるのか否か、という権力問題でもあった。高度経済成長が開始されて間もない時期で、日本本土での米軍基地は今よりずっと多かったし、本土での基地被害も現在の比ではなかった。(※8)

上田が帝国主義復活の完了を認めた、というのは、自立論との妥協という側面を持った。高内が「自立論と従属論のかけ橋」と評するわけである。

「従属的帝国主義」規定は、日本共産党多数派・宮本顕治との重要な違いである。その後の日本共産党第8回大会での綱領報告では以下のような意味のことを言っている。

レーニンの帝国主義論によれば、独占資本主義は帝国主義なのだから、独占資本主義国である日本は帝国主義国だとすることかできるし、「従属的帝国主義」という規定も誤りとは言えない。しかし、「変革の立場」(マルクス「フォイエルバッハにかんするテーゼ」)に立てば、「対米従属」の契機と「帝国主義」の契機で主要な契機は「対米従属」だということを明確にするため、帝国主義の語を用いるべきではない。「帝国主義復活の完了」とは、帝国主義国としての自立をもって言うべきで、権力レベルで従属している日本は帝国主義復活を完了したと言うべきでない。(※9)

すなわち、日本を帝国主義国と評呼ぶにはいわゆる「ヒトラー的自立」がなければならず、予見できる範囲で「ヒトラー的自立」は考えにくい、とされた。この論争から60年以上になるが、日本と日米同盟(日米安保条約に基づく安保体制を大幅に踏み越える内容となっている)は、対米従属を基本原則として展開しており、「ヒトラー的自立」が考えにくい状況はむしろ深まっている。

繰り返すと、この点は、共産党7回大会の時点では、示唆されてはいるがあまり明瞭ではなく、8回大会の直前の時期に明確にされた点だ。上田が「帝国主義復活の完了」と言った時点では、宮本顕治らの理論では明示的には未展開の論点であった。

宮本は、1957年の党章草案発表の直後の時期の論考に英仏などとの比較論をしていて、内容的には英仏は「従属的帝国主義」と規定すべき、という意味のことを言っている。英仏と比較して、問題にならないほど日本の対米従属は深刻だという文脈で。

では、宮本顕治・日本共産党綱領支持派(民族民主革命派)と、構造改革論者の大半がとった社会主義革命論と、上田耕一郎の立場にどちらが近いかというと、これは宮本らの民族民主革命論の方が近い。(※10) また、『日本革命の展望』に収録された諸報告の特に1961年の8回大会の時期の報告は、上部構造面での対米従属を重視していて、理論構成でも上田理論に近い。相互に影響関係があったとしても、宮本顕治理論の方が7回大会の時期にすでに政治的従属に言及していて先行的だ。上田理論の展開や論壇での論争の影響もあるのかもしれないが、8回大会の時期の宮本の報告では上部構造部面での対米従属の問題をかなり突っ込んで論究している。

1957〜60年の上田耕一郎の自立・従属論争での論文は、構造改革論についての論文やイタリア共産党の路線と理論の紹介の論文などとともに、後年の論集に収録されていない。第8回党大会以降、上田・不破兄弟は、日本共産党を擁護し、その理論を敷衍する理論家として活動するようになる。(1964年から共産党本部の政策理論スタッフとして勤務)それ以前の論考は、1961年綱領の日本共産党と見解が相違していた。上田・不破兄弟は61年綱領の線に自説を一致させた。

上田がこの時期、安保闘争の現場で何をしていたかという回想や証言がどこか別にあるのか知らないが、上田が論壇で発表する論文には安保闘争の経験が反映しているように思える。

安東仁兵衛の『私記』は、自由主義、分散主義の問題を上田との見解の相違として挙げている。

1961年の綱領反対派の脱党について、その自由主義、分散主義の問題が、現在ではあまり顧みられることがないのは、綱領反対派が脱党後、自らの運動をそこからつくりだすことに成功しなかったからである。綱領反対派は、「社会主義革新運動」に糾合しようとするも、準備会結成総会から内部対立で紛糾し、その後、四分五裂していく。自由主義、分散主義は、組織をつくろうとすれば、その規律にも反発せざるを得ず、四分五裂の運命をたどる。

(※1)上田耕一郎・不破哲三兄弟の、1961年以前の論文は、後の書籍化された論集にほとんど採録されていない。『戦後革命論争史』も共産党本部入りとともに絶版とされた。例外は上田耕一郎の「大衆社会論」関連の論文と不破哲三のトロツキズム批判論文のみ(いずれも『マルクス主義と現代イデオロギー』『上田耕一郎著作集』第1巻所収)この時期の上田の論考を収集する気力が今の僕にはないため、レビューの高内『現代日本資本主義論争』で代用した。とは言っても、原論文を読んでいないことの限界はあるとは感じている。気力と資力があれば、地方にいても資料を収集することが可能な時代にはなった。

(※2)高内著は、量的にはかなり従属論者の論をレビューしているのだが、上田耕一郎が中心で、読んだ印象としてほ上田の論が突出している。

(※3)党章草案の最初に発表された案とは、14中総で採択された、1957年9月末の案のこと。1958年7月の7回大会に提出された党章草案では、全党討議や中央委員会総会での批判や討議を反映して、当初案に一定の修正が行われていて、その修正に「帝国主義的復活をはかり」の文言も含まれていた。神山茂夫編『日本共産党戦後重要資料集』第2巻参照。

(※4)「51年綱領」はスターリンの直接の関与で作成され、「50年問題」の分裂期に、徳田・野坂派が開催した「第5回全国協議会(5全協)」で採択され、武装闘争路線の根拠とされた。第7回党大会で廃止されたが、後の日本共産党は「50年問題」の不正常な状況で徳田・野坂派によって採択されたもので、そもそも無効だったとしている。現在では「」つきでも「綱領」と呼ぶのは誤解を招くため、「51年文書」と日本共産党は呼ぶことにし、公認党史でも「51年文書」と呼んでいる。

「51年綱領」は、植民地・後進国型の反帝独立・半封建民主主義革命を規定した。綱領論争や自立・従属論争は、「50年問題」を体験した人々からすれば、論争のどちら側も「51年綱領」とのたたかいでもあった。

スターリンは、朝鮮戦争の後方撹乱を武装闘争でさせたかった。(不破哲三『スターリン秘史』、富田武『共産党戦後八〇年』を参照)

(※5)高内や当時の左翼知識人・学生層の党章草案の受け止めについては、今日から見れば、多分に誤解だったと思わざるを得ない。

宮本顕治の1957年12月の全国書記会議での綱領報告では、すでに「自分の利害からもアメリカ帝国主義に従属」「帝国主義的な復活方向をめざしている」の文言が登場している。「51年綱領」のイメージを引きずり、宮本らがその点の論が充分に展開させているわけではないことが、宮本顕治と日本共産党中央多数派には、日本の能動的な対米従属とか、帝国主義的復活をめざしている、とかの問題意識が欠けている、という認識を生み出したのだと思われる。その点では、宮本以外の従属論者の多くが、この点で宮本らの理論を理解できず、単純化した理解で論を展開していたことも誤解の主因にあったことも看取できる。この点で、上田耕一郎は、対米従属と日本の帝国主義復活について、自立・従属論争の当初から宮本顕治理論に近い線で論陣をはっていたことになる。

もちろん、これは1961年以降の日本共産党を知ってるから言えることだと思う。僕たちはそういうものとして綱領や宮本の綱領報告集『日本革命の展望』について教わってきたし、学習もしてきた。1950年代後半から60年代半ばまでの知的状況の方が想像しにくくて、こんなものを書いているわけだ。

(※6)日本共産党2004年綱領では、独占資本主義=帝国主義という規定は、レーニンの時代の過去のものとされ、帝国主義を体系的な侵略政策を持った国家についての規定だと再定義した。国際的な植民地体制の崩壊と、発展途上国の国際社会での発言権の増大と、独占資本主義国の国内世論(言い換えれば、国際的および国内的な民衆の圧力)で、独占資本主義国でも、必ずしも侵略的な政策をとるわけではない、という国際情勢の変化を04年綱領に織り込んだ。その芽は、1961年綱領の帝国主義論が上部構造のあり方を重視したことにあった、と04年綱領提案報告で不破哲三は述べている。(不破哲三『日本共産党綱領報告集』新日本出版社、2004)

第23回党大会での綱領改定についての報告(不破哲三)

(※7)ここは、上田耕一郎「『大衆社会理論』とマルクス主義」(『講座 現代マルクス主義 I』大月書店、1958年で初出。上田・不破哲三『マルクス主義と現代イデオロギー』(大月書店、1963)や『上田耕一郎著作集』第1巻(新日本出版社、2012)にも収録された、この時期の数少ない論文の1つである。いわば、61年綱領との見解の相違のない論文だと認定されたものだ。

(※8)1960年安保闘争と、その前後に各地で展開された反基地運動とに直面して、米国は日本本土の基地を縮小し、米軍基地を米国占領下にあった沖縄に集約させていった。沖縄では米軍基地の拡張が「銃剣とブルドーザー」で1950〜60年代に強権的暴力的に行われ、沖縄県民がときに「島ぐるみ闘争」とも言われる反基地運動を行ったのは偶然ではない。沖縄返還(1972年)の時期の日本本土で、安保体制容認の世論が広がっていくのは、本土での米軍基地の縮小で、基地問題も縮小していくことも一因である。

(※9)日本共産党はソ連崩壊後、レーニン理論の相対化していった。帝国主義論でも、帝国主義を政策体系、すなわち上部構造のものだと規定を修正した。植民地体制が崩壊し、国際法・国連や、発展途上国との協力を重視する独占資本主義国もあらわれるなど、独占資本主義に内在する侵略性は認めながら、それを制限する国内外人民の動きがあることを重視する理論構成をとっている。米国も将来的に帝国主義政策を脱する可能性にも言及しながら、現状では帝国主義政策を体系的継続的にとっていて「アメリカ帝国主義」となお規定すべきとしている。その他の国々については、具体的な政策と行動で個々に批判すべきとする。この見地は2004年綱領に反映されたのは、(※6)を参照。

(※10)個人的に納得できないのは、構造改革論が社会主義革命論に結びつく、ということだ。反独占民主主義の運動の重要性は、イタリア共産党のトリアッチの構造改革論の重要な構成要素だ。日本での運動の経験から、反独占民主主義闘争の重要性も、日本の構造改革論も宮本顕治も強調しているが、宮本の強調は当時は、あまり重視された論点ではない。

構造改革論をとった上田耕一郎は反独占民主主義というものを高く評価したのだが、その反独占民主主義が民主主義革命を構成するという理論の方が説得的だと思う。上田・不破兄弟が、反帝独立と反独占民主主義とを重視して民族民主革命論を支持する結論になっていくのは理の必然だと僕には思える。

実際には構造改革論は社会主義革命論と結びつくのが当たり前ということになっている。僕はイタリアの構造改革論は、社会主義革命論をとりながら、その前段に必要な民主主義的変革を構造的改良として代位したものだと理解しているが、イタリアでも日本でも、社会主義への道程として構造的改良の積み重ねを説くのであれば、やはりそれは改良主義・修正主義そのものだった。民主主義的変革は革命ではあり得ないという論理で、社会主義革命論と結びついたのだと思う。構造改革論より、反独占民主主義闘争を民族民主革命に結びつける宮本顕治の論の方が、反独占民主主義闘争を高く評価している。

上田耕一郎さんの肖像写真

「しんぶん赤旗」の上田耕一郎の訃報(2008年10月31日付)より

【書評】富田武『共産党の戦後八〇年』と7大会6中総

富田武『共産党の戦後八〇年』(人文書院、2025)は、全編を日本共産党への憎悪のような感情で覆われていて読みにくい。昔の左翼って、こういう論断・裁断を論文でやっていたよね、という感じの文章で、政治文書でもある日本共産党の公認党史と富田の叙述スタイルは同一だと言わざるを得ない。

戦後日本共産党をめぐる論争史の整理や回想録や手記などや、公認党史の各版での記述の違いの一覧表とかで資料的価値はある本だが、原資料を網羅できてるようでもない。

僕がいちばん知りたい、「6全協」から第8回党大会までの時期には、重要な指摘もあるが、同時に初歩的かつ重大な事実誤認があってそれが記述の混乱を生んでいるし、日本共産党史の1955〜61年の間の叙述として成立していないことの要因となっている。

主題以外で、基本的な誤りの例を1つ、挙げておくと、富田は日本共産党の現行綱領を「2020年綱領」と表記し、当時の委員長の志位和夫の仕事としている。2020年の第28回党大会では重要な綱領改定を行っているが、富田はその点には触れていない。第23回大会で採択された現行綱領は、通常「2004年綱領」と表記され、制定時の綱領報告はすべて、当時の議長だった不破哲三が担当している。富田が何点かにわたって論難しているのは、すべて04年綱領のことで2020年の改定に該当する事柄ではない。

「6全協」から第8回党大会までの時期の日本共産党の党内状況を「『自由論争』から組織的締め付けへ」(第3章第2節)と整理していて、その転機に7大会6中総(※1)を富田が位置づけていることが重要な指摘だと考える。

「6全協」後、日本共産党内外は百家争鳴で党員たちの自由な言論が許されたが、第8回党大会が近づくにつれ、党中央が党内統制を強めた、という、日本共産党の民主集中制に批判的な論者では通説的な整理に富田も立っている。民主集中制を肯定する僕の立場からすれば、「党内のアノミー状態から民主集中制の正常化へ」という表現となる。

7大会6中総は、1959年6月29日〜7月9日までと7月31日〜8月1日と長期にわたり激論がかわされ、6月に行われた参院選の総括と組織方針を決定した。決定には雑誌『現代の理論』の発刊に党員がかかわることを禁止したことも含まれている。同誌の発刊に携わったのはほぼ全員が党員だったので、事実上の停刊決定だった。(安東仁兵衛『戦後日本共産党私記』文春文庫、1994)

富田が7大会6中総に見たのは、主流派の結束の強まりであり、少数派の綱領草案反対派の抑圧の始まりであった。

そして、富田は付随的に7大会6中総が党の組織力量の不足を指摘し「党員あて手紙」を決定したことにふれる。

われわれのよく知る日本共産党の党勢拡大活動の出発点が7大会6中総が採択した「全党員への手紙」にある。

7大会6中総は、参院選の敗北の要因を組織力の不足に求め、党員と機関紙部数を倍加する運動を呼びかけ、「全党員への手紙」を発し、細胞には「返事」を党中央へ送ることを呼びかけるカンパニアを決定した。党勢拡大を数値目標で追求する、という、現在に至る日本共産党の組織方針である「党勢拡大の独自追求」はここから本格的に始まる。

『日本共産党の70年』は、党勢倍加運動は、7回大会政治報告と3中総で決定されたもので、6中総で具体化され「全党員への手紙」もその一環としてなるもの、と叙述している。(※2)

日本共産党中央委員会 著『日本共産党の七十年』上,新日本出版社,1994.5. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/12754295 (参照 2026-01-06)

宮本顕治指導下の日本共産党の活動を特徴づけるものに、その党員・機関紙拡大の組織路線があるのは衆目の一致するところで、1970年代になって、得票と国会議席を大幅に伸ばした時期には「赤旗戦略」として、マスメディアでも注目された。革命運動・左翼運動のイメージを転換させ、企業経営の手法を共産党に持ち込んだ、と言われる。党員にとってはかなりの負荷のかかる活動ではあるので、その不平不満は尽きないし、近年は「赤旗」部数(党内では「読者数」という)も減少傾向が続いている。不平や批判はあっても、日本共産党にとっての代替案は見つかっていない。

中北浩爾は「宮本路線」の定義に(1)1961年綱領の平和的な民族民主革命路線(2)自主独立(3)大衆的な党組織建設とそれによる議会議席拡大と3本柱の1つに数えている。(中北浩爾『日本共産党』中公新書、2022)

中北浩爾著については以前に書評をアップした。

党勢倍加運動や「全党員への手紙」は、1961〜62年に綱領反対派として脱党した人々には「党員に強引なセールス活動をさせるのか」と冷笑されている。(例えば、石堂清倫『わが異端の昭和史』)

大月書店刊の月刊雑誌『現代の理論』の事実上の停刊決定は、論点はいろいろあるが、核心部分は党主流に異論を持つ理論家グループによる定期刊行雑誌の発刊は分派活動だという認定である。

「6全協」後、ハチの巣をつついたようになっていた党内の混乱は、党内での綱領草案支持の増大で収まり始めていた。「自由論争」ではあっても、党規約の分派禁止規定は生きていた。綱領反対派というのは、大まかな意見の一致がある、ということで、分派組織を結成したわけではない。これは脱党後の綱領反対派の組織形成に大きく響いたことが『'60年安保と早大学生運動』所収の座談会「60年安保と構改派」で語られている。(同座談会の掲載にあたって、紙幅の関係で削られたところも掲載された版がネット上にアップされている)

混乱が収まってきたところで日本共産党規約の運用の正常化が図られた。少数派であった綱領反対派の分派形成の動きや党外での党の見解と異なる発言を規制し始めた。月刊誌『現代の理論』は分派形成だとみなされた。これを綱領反対派は「党内統制の強化」「党内民主主義の抑圧」ととらえた。

まだ綱領が決定されていないこともあって、党の公式見解が定まっていない限りで、規制は緩やかだったが、主流派が組織固めを進めるにつれて、規制は強められていく。「党内の問題は党内で解決する」「党外で党の見解に反するを勝手に発表しない」といった規約の規定が有名無実化していた状況が是正されていくのである。1961年7月の第8回党大会に向けての主流派の組織固めの進行とともに、綱領反対派は脱党していった。おおむね、こうした経緯の中で上田耕一郎・不破哲三兄弟や構造改革派・綱領反対派の動向を把握する必要がある。

富田著は「6全協」から7回大会を経て、8回大会までの時期の記述に混乱があり、事実関係で誤った記述も含まれている。

混乱や誤りの内容を指摘すると

・転機となる7大会6中総が、なぜか「第7回大会直前の6中総」とされ、7回大会と8回大会が混同され、7大会6中総の影響の測定ができていないどころか、基本的な事実関係の叙述も混乱している。

・上田耕一郎・不破哲三兄弟の宮本顕治ら主流派への合流時期が第7回大会の前とされることで、7回大会から8回大会までの間の時期の上田・不破が、主流派と反主流派の中間の理論的立場をとっていることの説明も矛盾と混乱を含んだものとなっている。

以下、富田著の記述について、具体的にコメントしていく。

p.116

共産党の中では最も柔軟な上田・不破は、対米従属の現段階を「占領による従属」から「帝国主義的従属」への移行ととらえ、この過程が進むとともに「民族独立の任務の実現が、ますます国内独占の対米従属政策を打破する闘争に依存するようになる」と評価して、宮本らに批判を浴びたようだ(原文は『思想』1959年6月、上田論文)

「宮本らに批判を浴びた」としているが、富田は典拠をあげていない。「ようだ」とは公表文書にあるものではないということなのだろうが、「帝国主義的従属」については、7回大会提案の党章草案に「帝国主義的復活」の語が入り、宮本顕治も日本独占資本の利益のためにアメリカ帝国主義への従属を能動的に選択してることを主張してるので、ここは見解の相違点ではない。民族独立が国内独占の対米従属打破闘争にますます依存するようになる、との規定については、不破哲三が「民族独立の任務の実現を保証すとしての人民権力の意表を見失わせ、その他の民主的諸任務とともに、統一戦線政府の段階で課題を過渡的に解決しながら社会主義権力と社会主義革命に向かって前進してゆくという誤った戦略様想」だと1963年の上田・不破『マルクス主義と現代イデオロギー』下巻序文「日本における現代修正主義」で自己批判しているので、どこかで批判されたのは間違いない。

p.118〜119

長文に及ぶので引用は省略するが、第7回大会の代議員であった上田が、安東仁兵衛・内野壮児と共同行動をとっている、という安東『戦後日本共産党私記』の記述が、富田によれば上田は主流派に属したことになっているはずのに、中間派としての行動をとっている、という記述の矛盾が生じている。

規約上は上田・内野・安東のこうした行動は分派的行動となる。7回大会で同じ都道府県の代議員が分派的連携をとることを規制できる状況ではなかった。(所属する地方組織が異なる代議員間の連携はできない宿舎割当てになっていたことは、安東仁兵衛『戦後日本共産党私記』を読めばわかる)

p.128

宮本の「二つの敵」=「反帝・反独占」論は、日本帝国主義自立論に立つ「反独占・社会主義革命」を批判したものだが、実は両者の中間に「反独占」を強調し、社会主義への「平和的移行」にも理解を示す上田・不破の立場が(一時的には大沢の立場も)あった。それだけ論争には幅があったし、それゆえに宮本は旧「所感派」を固めつつ、上田・不破を屈服させて、構革派を少数派に追い込んだのである。その転機が、第七回党大会直前の六中総だったと見る。構革派と同調者の上田・不破を沈黙させ、第七回大会を何とか乗り切った。

7大会6中総が7回大会直前のものとされることにより混乱した記述となっている。

『現代の理論』問題では、第5回都党会議(1959年9月)で上田と安東が共同行動をとって、6中総決定に抵抗するが、上田は党中央の説得に応じ、安東は応じず、1961年に入り、安東は集団脱党の組織に入り、上田と安東が決別するという『私記』の記述は検討されていない。7大会6中総とその承認をした第5回都党会議が上田・不破にとっての転機だったとは、仙波輝之の見方(「いわゆる構改派の概要について」早稲田の杜の会編『'60年安保と早大学生運動』、2003、p.283)であるが、富田著では言及されない。参照文献には同書はあがっている。

p.120

上田と不破は掲載先を数多く有していたためか、『戦後革命論争史』で謹慎中だったせいか、登場していない。

ここは、第7回大会前に、機関誌『前衛』別冊の討論誌として発刊された『団結と前進』での議論を紹介・整理する文脈で、上田耕一郎・不破哲三兄弟が『団結と前進』には登場しないことを述べた箇所である。『戦後革命論争史』(1956〜57)については、1963年刊行の上田・不破『マルクス主義と現代イデオロギー』所収の諸論文で内容の自己批判をしているが、『戦後革命論争史』の刊行の規律違反を問われて、当時ら謹慎していた事実はない。また、『マルクス主義と現代イデオロギー』上巻序文「六全協後の思想闘争の教訓」(1963年)で、上田は『戦後革命論争史』を前著として扱っていて、自己批判をしながらもいまだ有効な論として位置づけている。『戦後革命論争史』を絶版にするのは、1964年に上田・不破が党本部理論・政策スタッフとなったときのことである。(『上田耕一郎著作集』序文。この直後の第9回大会で上田・不破は中央委員候補に選出)

また、党が公式に設けた討論の場である『団結と前進』には投稿しないで、主に党外で論文を発表して綱領論争に影響を与えようとした点は、1983年の上田・不破の自己批判点の1つであり、富田は党内統制の実際の優先順位を理解していないと思われる。

『前衛』1983年8月号での上田・不破の自己批判書は、宮地健一のHPに無断転載されているのを読むことができる。

p.217

第七回党大会(五八年七~八月)の前後少なくとも一年半は、六全協の反省もあって、「団結と前進」が示すように、他の時期には見られない「自由討論」があった。しかし、宮本指導部は「前衛」本誌と「アカハタ」を掌握しており、全国書記会議(五七年一二月)あたりから締め付けを開始した。

7回大会の前後1年半とは、1956〜59年のことを示す。ところが、松江澄の回想をもとに1957年12月の全国書記会議をその前の締めつけの強まりを見ている。

1956〜59年の時期の日本共産党内が「自由討論」の時期だった、というのは多くの元党員の証言から明らかで、「自由討論」の制限が1957年12月には始まっていた、というのはいくらなんでもあり得ないし、富田著の記述とも矛盾する。1958年7月の7回大会は荒れに荒れた大会だったのは、松江著にも記述がある。

松江澄の自伝『ヒロシマの原点へ』(社会評論社、1995)を引用しているが、この部分は全国書記会議の低調の中、松江が共産党中央主流に「敵の出方」論について質問したら、いつもはもの静かな野坂参三(当時、党第一書記)が昂奮して議会の多数で統一戦線政府ができても米軍が出動して武力弾圧すると反論した、という珍しい体験の記述で、その低調が党中央のしめつけによるものだという記述ではない。

松江著の該当部分は、同著のもとになった連載「私の昭和思想史」(22)としてネット上で読むことができる。(PDFファイル)

https://www.netlaputa.ne.jp/~rohken/watashinosyouwashisoushinadoronnbunsyumatue.pdf

富田武さんという方については、加藤哲郎さんと組んで、旧ソ連による日本人抑圧を追及する研究をしてきた人だという以上の知識はなかった。その研究書も読んでいない。

本書の補章に富田氏の最終講義が収められていて、ご自分の研究史をざっと紹介してある。ソ連・ロシア史の研究では地道な研究を積み重ねてきて、方法論的な考察も欠かさなかった方だ。

しかし、日本共産党の戦後史は勝手が違ったようだ。研究対象との距離感というのは難しいものだと感じさせる。

富田さんは、1965年に東大入学後、構造改革派の学生運動組織「社会主義学生戦線」(フロント)に属して学生運動をしていて、1961〜62年に集団脱党をした先輩の話は身近に聞いていたり、東大で民青同盟などと対峙したりした経験はあっても、日本共産党に所属したことはない。党内論理についてはあまりご存じでない様子があるのは以上に指摘した点から思う。歴史家らしい整理と、歴史家らしからぬ単純な錯誤が同居する著作だと思う。

せっかく春日庄次郎資料(ノートなどが法政大学大原社会問題研究所に保存されている)を用いているのに、叙述の混乱の中での利用なので、あまり意義を発揮できていない。

あと、引用文献の表示法にバラツキがあったり、ここはどの文献を参照しての記述なのかがわかりにくかったり、引用してある文献が、巻末註から抜けていたり、また、指示語や主語が脱落していたり、と単純な校正ミスが散見されてつらい。これは小出版社あるあるで、同情の余地もあるが。

その点、既発表論文をもとにした章は読みやすかったし、特に補章の富田さん自身の研究や戦後ソ連・ロシア研究の動向のレビューは興味深かった。学者の真価はやはり専門領域にある、という当たり前のことを確認できる読書体験であった。

(※1)

第⚪︎回中央委員会総会を「⚪︎中総」と略すが、第⚪︎回のカウントは党大会で新たな中央委員会が選出されたところから始まる。第1回中央委員会総会(1中総)は大会での新中央委員選出直後に開かれ、役員は1中総で選出される。便宜上、党大会で書記長・委員長・議長などの役員が選出された、とすることが多いが、大きく誤ってるわけではない。

各大会期ごとに⚪︎中総はあることになるので、大会期で区別する必要があるので、第7回大会選出の中央委員による第6回中央委員会総会は7大会6中総と表記する。

(※2)

日本共産党の公認党史『日本共産党の⚪︎年』は、『日本共産党の80年』以降は紙幅が大幅に圧縮されているため、より詳述している「70年党史」を参照した。

上田耕一郎と構造改革派(上) 安東仁兵衛との関わりを中心に

以前の記事で、上田耕一郎・不破哲三兄弟は、構造改革派ながら、1961綱領草案の反帝反独占の民主主義革命(民族民主革命)論を支持し、それが、社会主義革命論をとっていた構改派と袂をわかつ要因だとした。

SNSで、上田と安東仁兵衛の親密さは党章草案発表後も継続している、との指摘を受けて、そんなに単純な話ではないのだと考え直した。

安東仁兵衛『戦後日本共産党私記』(文春文庫、1995、以下の引用部分の初出は、『続・戦後日本共産党私記』現代の理論社、1980)(※1)によれば、1961年綱領採択の直前まで、安東ら構造改革派と上田は行動をともにしていたが、構改派が脱党路線に舵をきると、上田は党分裂に反対して党内改革をめざすとして日本共産党に残留した、とある。

上田耕一郎は、前々から構改派の人々の自由主義、分散主義に違和感を持っていたようで、安東に対しては「君はそうじゃない」という信頼を寄せていた。安東は現場活動家との交わりをたくさん『私記』に書き留めていて、上田の指摘の意味がわかる。安東はオルガナイザーとして党活動や大衆運動に地道に取り組んでいた。「6全協」後に、共産党常任活動家(文京地区委員会の専従)として活動している際に、自らは党中央に反対する立場をとりながら、「ポストが赤いのも党中央が悪いと言ってもはじまらない」と反中央にはやる学生党員を諭し、地道な活動に取り組むように助言していた。

同書には、上田との関係はかなり記述があるが、不破哲三との関係はそれに較べれば薄い。ただ、安東、上田・不破の学生時代に「50年問題」が起こり、「国際派」と「所感派」の激しい抗争の中で、不破ともう1人の学生党員が「所感派」のスパイの嫌疑をかけられ、「査問」としてリンチが行われ、安東自身もそれに加わったときの詳細な記述がある。安東と不破の縁は浅からぬものであった。ただ、同学年だった上田との絆の方が深かったため、その添え物的にしか不破は扱われていない。

同書では、不破は上田よりはひ弱で、党内情勢によって立場を変える人物だと評されている。安東は他のところでも、宮本顕治と上田耕一郎を高く評価する一方、不破哲三の評価が辛いと聞く。

安東『戦後日本共産党私記』の「6全協」後の上田についての記述を拾ってみる。

他にこの時期の上田耕一郎・不破哲三兄弟の言動についての証言や回顧があるのかないのかを僕は把握していないから。安東の回想だけでもいくつかあるのかもしれない。

「6全協」前、「51年綱領」と武装闘争路線をソ連・中国が支持し、統一派は瓦解するが、このとき統一派党員の多くが、ソ連・中国の呼びかけにそって、徳田・野坂派共産党に「復党」する。安東は徳田派党に「復党」するのに条件とされた自己批判書が、徳田派側に認められなかったために「復党」ができなかった。他方、上田・不破兄弟は徳田派の下へ「復党」し、「6全協」までの時期は交流も薄かったという。全学連の主導権も徳田派が握り、安東ら統一派(国際派)の活動家は全学連から追放となった。安東はアルバイト的な論考をいくつか執筆したほか、常東農民組合の書記や総評、全国金属の書記などをやっている。

「井汲塾」での接点はあったようだ。

「井汲塾」とは、井汲卓一宅で開かれていた勉強会のことで、「国際派」の残党が密かに行なっていたものだという。『前衛』1953年10月号に掲載された「不破哲三論文」は、「51年綱領」についての解説論文で、この勉強会の内容をまとめたものとされる。すぐさま、「新綱領の名を借りて新綱領を否定する」と徳田派共産党中央から批判された、という経緯をたどる、いわくつきの論文だ。この「不破哲三論文」で、直接の執筆者の不破も自己批判に追い込まれ、上田・不破兄弟は「井汲塾」から足が遠のいた、と安東は記述している。

石堂清倫は上田耕一郎・不破哲三『戦後革命論争史』について、構改派理論家たちの研究会の成果をまとめたものだ、という証言している。3ヶ月ほどとか何ヶ月かの検討とあるから、『論争史』の内容から見ても、ソ連共産党第20回大会(1956年2月)以降に開かれたものだろう。

「井汲塾」は参加者が拡大していくにつれて、それぞれのテーマの研究会に解消されて消滅した、と安東は記録しているが、その1つということなのではないか。石堂の回想からはわからないが「井汲塾」の流れにあるものであることは間違いなかろう。

「6全協」で一応、日本共産党の統一が回復され、「50年問題」で除名されたり離党したりした党員の活動への復帰が呼びかけられ、安東もこれに応じた。そして、共産党文京地区第一書記に請われて党専従となり地区常任委員として活動している。

中野地区委員会の上田耕一郎との交流も、「6全協」後に再開されたとある。

上田・不破『戦後革命論争史』(1956〜57)に、安東は高い評価を与えている。安東は『論争史』を含む大月書店「現代資本主義双書」や『現代マルクス主義』全3冊を「井汲塾」から生まれたものとしている。

安東は『論争史』の内容も紹介しているが、結論部分を自論・社会主義革命論と違うものとは受け止めていない。上田は民主主義革命論と社会主義革命論を折衷したのだから、それは当然といえば当然か。

1957年の東京都党会議で安東は都委員に選出される。安東としては気が進まなかったが、石堂清倫が退任し、上田耕一郎も辞退するというので自分が都委員に出馬したとある。

当時、東京都委員会は党中央忠誠派と反中央派では反中央派の方が多数でだった。安東も反中央派だったが、反中央派の都委員たちの非生産的な姿勢に批判的で、反中央派委員たちと冷たい関係にあった。安東が宮本顕治には高い評価を与えていたことが影響していたと安東は回顧しているがどうだろうか。反中央派の都委員それぞれが反目しあっていたのが実情だと読みとれる。

このときの都委員たちの描写は興味深い。上田が安東に指摘した綱領反対派や構改派の人々の自由主義、分散主義の傾向(後の時期に自由分散主義の語が日本共産党は用いる)を安東の目線で活写している感がある。反中央の立場の都委員たちはそれぞれに反目し、団結しなかったし、都委員会多数派が都党組織の指導性を発揮することもしなかった。逆に言えば、反中央の立場の分派形成も都委員会で行われなかった。安東もそういう都委員会の状況に嫌気がさして、芝寛(都第一書記)や片山さとしの「勧誘」を断っている。

「6全協」(1955年)から第7回党大会(1958年)までの時期は、野坂参三が第一書記として党首だが、宮本顕治が影響力を強めていく時期である。党章草案(綱領草案)の起草・提案では宮本顕治は主導的な役割を果たし、「50年問題」の総括のとりまとめでも宮本は決定的な役割を果たすが、共産党中央としての路線・方針は、旧徳田派的な優柔で機会主義的な色彩が強かった。当時の共産党中央の姿勢を安東は「保守的」で、社会党・総評追随と評している。

安東は東京都委員会で労働対策部を担当していたが、労働運動分野での見解が、安東と宮本顕治個人とでは一致があった可能性がある。安東はその一致を確認してはいないが安東が記述する労働運動分野での運動方針への不満は、後の公認党史での自己批判に重なる。宮本顕治が党のトップになってからの『日本共産党の○年』とタイトルされる公認党史では、労働運動分野では、総評なだれこみ戦術とその帰結としての産別会議解散とを公認党史は誤りだとしている。公認党史は「宮本史観」で貫かれているから、宮本は同時代にもこれらの方針に批判を持っていて、これは、宮本顕治の影響力が、まだ中央委員会や幹部会の全体で多数派を動かすものにはなっていないことを示していると思われる。

民主青年同盟の性格づけについてもこの時期の共産党の方針に自己批判が公認党史に書き込まれているが、ここは宮本と安東の不一致点だろう。安東は「層としての学生運動」論をとり、ゆえに「民主主義学生同盟」の1948年の結成を称揚する。宮本は労働者階級の指導性の理論を堅持し、1960年の民青同盟の性格づけの転換(民主主義運動をし、「マルクス・レーニン主義を学ぶ」とする)を主導した。安東は森田実と仲がよく、相談に乗ったりする場面がかなりある。全学連の極左化・脱党、社学同・共産同(ブント)の結成には批判の目を向けるが、安東と同じく構改派となる高野秀夫率いる全学連反主流派は敬遠して、あまり近づいていない。高野に会ってくれという、構改派学生党員からのはたらきかけも断っている。後述するようにブント全学連に安東は同情的だ。

第7回党大会(1958年7月)では、安東と上田と内野壮児とで対処の方針を打ち合わせている。この時点では、上田は党章草案について安東と意見を異にしてはいないようだ。

綱領原案に片寄った従属規定の部分の政治報告からの削除、平和闘争の強調、新憲法の民主主義的意義の確認、護憲運動の意義、民主主義闘争の強調などが彼らの主張点で、確かに構造改革派の重視する点ではあるが、従属規定の部分以外は、後の上田が宮本指導部の一員となって主張したところと異なりはしない。上田・不破兄弟の構造改革論は、宮本綱領路線を修正させて活きている、という評価が出る所以とは言える。

「綱領原案に片寄った従属規定の削除」で合意していて、ここは上田の見解がどうだったかが気になるが少なくとも、安東と上田の間で見解の一致があったことを確認しておく。

党章草案の政治綱領部分について、安東自身は原案に反対の論を述べながら、採決の延期、次回大会への持ち越しを主張した。党中央は安東の提案を採用した。安東は大会期間中に宮本とどんぶりものを食いながら、さしの話し合い(岡正芳も同席)を持ったと回想している。宮本は聞き役に回っていたようだが、安東は宮本は自分に好意的だったと言う。実際に大会では綱領部分の採決は延期になった。公認党史は、党章案賛成は3分の2を超えて採択可能だったが、無理押しをせずに継続審議とした、と記述し、小山弘健『戦後日本共産党史』(1966)は、3分の2の賛成を得られない状況だったから採決延期・継続審議とした。

安東仁兵衛は、7大会後、共産党専従を辞し、大月書店の社員となり、雑誌『現代の理論』や構造改革派の理論家の著作の出版を担当する。都委員会の綱領反対派の有力な委員であり、オルガナイザーとしての能力の評価も高かった安東の大月への「移籍」は、いろいろと波紋を呼んだ。

『現代の理論』を出すことが安東の大月就職の主目的であった。だが、1959年に『現代の理論』の発刊が始まると、共産党中央が発刊停止を求めてきた。理由は雑誌『現代の理論』は、修正主義傾向の分派である、というもの。(『私記』に記録される、安東とのやり取りではいろいろ言っているが、要諦は分派だということだ。また、党専従を辞めるときの宮本顕治との協議で、安東は「現代マルクス主義」の雑誌を出すんだと説明しているが「現代マルクス主義」について、あまりうまく説明できてないし、宮本も理解はできていないことが『私記』では述べられている)

停刊措置に反対する党内での運動の中心は、活動家畑では安東と上田耕一郎だった。

仙波輝之(※2)「いわゆる構改派の概要について」(『'60年安保と早大学生運動』KKベストブックス、2003)は、上田耕一郎・不破哲三について「1959年9月の第5回都党会議を契機に書記長の宮本顕治に説得されて、構改路線を捨てて党主流派に転向」と記述している。

これはどこかに回想とか証言のある話なのか、それとも仙波が同時代に仕入れた伝聞情報なのかがわからない。

安東『私記』では、上田耕一郎は都党会議で『現代の理論』問題で圧巻の発言をした、とある。

第5回都党会議は、1日目と2日目の間に1週間の間をおいて開催されている。安東と上田が、中央統制監査委員会と説得を受けたのは、その間のことだ。上田は説得に同意し、安東は不同意を維持した、とする。

安東の説得を担当したのは春日庄次郎だった。上田の説得にあたったのが宮本というのはあり得る。宮本は1週間後の都党会議2日目には自ら出席している。

春日(庄)は綱領反対派で後の脱党のリーダーになるのだが、このとき、安東は春日の弱腰を面と向かってなじっている

春日(庄)は中央委員会の停刊決定に同意していた(全員一致)

都党会議2日目に上田は沈黙し、説得に応じたことを証したが、上田の党内民主主義についての考えは、翌年「現代の前衛組織−イタリア共産党の『新しい型の党」について」(『講座 今日の哲学』第2巻)として発表されている。(執筆時期は1959年9月【都党会議と同時期)と注記)

この1959年都党会議のときに「転向」とは言えないが、仙波は「契機」と言ってるので、宮本顕治やその他の党中央多数派の人物の説得を継続して受けて、主流派に「転向」した、ということであれば、安東の記述と仙波の記述は矛盾しない。

仙波輝之は、『'60年安保と早大学生運動』収録の座談会「60年安保と構改派」でも、上田・不破の主流派への移行の重要性に言及している。これに全自連議長だった黒羽純久(東京教育大)は、一緒に離党しようと、川上徹と雲英晃顕(宇野三郎)(ともに東大)を説得しようとしたら、2人は自分たちは上田・不破路線でいくんだと反論された、というエピソードを紹介し、上田・不破が共産党に残ったことの学生党員への一定の影響力があったとしている。

安東仁兵衛は、『現代の理論』の後継措置の1つとして、『講座現代のイデオロギー』に携わったことに紙幅をさいている。雑誌だと党機関に規制されるから、書籍で、ということだ。

ここで、上田・不破兄弟とのトラブルが起こっている。

このなかで第三巻の不破と第五巻に予定していた上田の論文にはトラブルが起きた。不破は第三巻で「構造改革とレーニン主義」のタイトルで論稿を書き上げたが、入稿後に条件をつけて来た。私宛の手紙によると、この講座の執筆者の中の梅本克己、津田道夫の理論傾向には「修正主義者」(=親トロッキスト)的偏向が見られるので、こうした著者との共同の講座には参加を見合わせたいが、兄(耕一郎)が「最低の条件」として「内野さんに双書のリストをみせて承認をうること」を要求して来ている。私がどのように処置し、内野の対応がどうであったかは覚えていないが、たしか第三巻での不破の論稿の掲載については、不破と田川(引用者注:三一書房編集者)との間にトラブルがあったと記憶している。上田は六二年七月の私たちの離党を機に第五巻の原稿ー「思想の科学」論ーを引き揚げ、中野好夫・沖浦・力石とのシンポジウムの取消しを求めてきた。(安東仁兵衛『戦後日本共産党私記』p.371)

同じ事柄について、上田耕一郎・不破哲三「『「佐藤理論』の思想的系譜」[初出1962]での注記で以下のように述べている

なお講座『現代のイデオロギー』(三ー書房刊)については、一九六〇年春、進歩的な研究者の独立した論文集ということで教筆を依頼され、不破が論文「構造的改革とレーニン主義」を寄務し、上田が「プラグマナズム変質の限界」を執筆した。ところがその翌年第八回党大会に前後して「講座」が出版された時には、全体として修正主義理論の宜伝の場となり、編集部の反党的なねらいも公式にしめされたので、八月はじめに「講座」への参加の中止と、再版の場合、すでに掲載された不破の論文を削除することを、三一書房に申し入れた。この機会に、その経過を明らかにしておきたい。上田・不破『マルクス主義と現代イデオロギー』下巻[大月書店、1963]p.51)

1980年の安東が事実関係について、いささか失念していることを、1962年の上田・不破が補っている感じであるが、基本的な事実関係は一致している。

1960年4月には、不一致点はあってもいろいろな研究者の独立した論文集として依頼に応じて執筆し原稿を渡したが、刊行された8回党大会の前後の時期には、講座編集グループと脱党グループとの関係が明白になったので、不参加と原稿の引き上げを1961年8月に上田・不破は編集者に求めた。すでに不破の論文は刊行済みだったので、再版の場合の不破論文の削除を求めた。上田の論文は引き揚げられた。

ちなみに上田「プラグマチズム変質の限界」は、『文化評論』1962年6・7・8月号に発表され、『マルクス主義と現代イデオロギー』上巻に収録されている。

安保闘争について、安東仁兵衛『戦後日本共産党私記』は、現場で安東が見聞きしたものへの感想・見解が述べられている。

安東はブント全学連の国会突入戦術や激発主義に同情的で、それに激しい批判を加える共産党中央への失望の過程として安保闘争の回想としている。(※3)

安東『私記』では安保闘争の期間、上田耕一郎は登場しない。いよいよ脱党という段になって、安東は上田に脱党を思いとどまるように説得された、とある。

その前から、上田は脱党に同意せず、共産党にとどまるという態度を示している、ということが構改派の仲間うちで流れ、脱党や脱党後の別党の準備などについて上田に情報を流さないようにした、とある。安東とも相対的に疎遠になるはずだ。

上田は安東に、佐藤昇や力石定一(杉田正夫)と違って、安東は自由主義、分散主義じゃないからと党に残留するように説得した、という。

自立・従属論争で上田耕一郎が、従属論を主張し、論壇では上田が孤立しながら、対米従属論争・民族民主革命論を佐藤昇と論争していたことになぜ安東は触れないのか、と思ったが、安東の回想だけでは、このころ、上田が論壇でどんな主張をしていたのかがわからない。

(下)では、自立・従属論争をレビューした高内俊一『現代日本資本主義論争』(1961、三一書房)を主として参照し、上田耕一郎の理論的立場を見ていく。

(※1)1995年の文春文庫版では、『戦後日本共産党私記』(1976、現代の理論社)と『続戦後日本共産党私記』(1980、現代の理論社)とが合本で刊行された。

(※2)仙波輝之は1959年早大入学で早大細胞委員をつとめ、61年の集団脱党の一員だった。後に『月刊社会党』編集長も務めたという

(※3)

安東のブント全学連への目線を見て、別に想起したのは、早稲田大の構改派活動家の回想集『'60年安保と早大学生運動』の座談会での当時の学生活動家の杉野宏(東大)の座談会での発言だった。(回想文は早大卒業生のものだが、この座談会は早大以外の学生リーダーも顔をそろえている。)彼らは全学連主流派との闘いの現場にいて、その暴力革命路線や一揆主義路線を批判し、対抗して活動していた。

杉野によれば、脱党後、脱党組の組織の社会主義革新運動(社革)の最初の会議(社革準備会の結成総会と思われる)に出ると、年長の活動家たちにはブントのシンパみたいなってる人が多くて、斎藤驍(東大)がブント批判の発言をすると、東京の武井昭夫らからブーイングがなされ、芝寛は退場した、と回想している。安保闘争のときは全学連反主流派で日本共産党内の綱領草案反対派日本共産党系とされる全学連反主流派は、彼らなりに平和革命必然論でブントに対抗していた。

安東の回想はまさに年長の綱領反対派活動家がブントのシンパとなっている事例だ。

「人民の民主主義革命」の「の」の意義(日本共産党1961年綱領)

日本共産党1961年綱領の当面する革命は「人民の民主主義革命」だった。

この「の」の意義を教わったのは、宇野三郎(雲英晃顕)さん(当時、党付属社会科学研究所長)から、とある面接試験でのことだった。筆記答案で「人民民主主義革命」の語を用いていることへの指摘だった。

「人民の民主主義革命」の「の」は東欧の「人民民主主義革命」と区別するためで、日本共産党の自主性を表現しているのだと。

僕には学習会や講演会で「人民の民主主義革命」の「の」の意義を教わった記憶がない。「の」の意義を説明した文書にも出会ったことがない。

1980年代の「独習指定文献」のどこか、例えば「宮本顕治80年代論」シリーズのどこかにそんな強調があるのだろうか?

「人民の民主主義革命」は、8回大会に提出する綱領草案を決定する16中総への提案の際に入ったもの。それ以前の検討段階で「人民の民主主義」に用語が統一されている。

(以下、綱領討議や草案の修正や神山の意見は、神山茂夫編『日本共産党戦後重要資料集』第3巻を参照)

7回大会の段階では、党章草案に「人民民主主義革命」の語はないが、民主主義革命の内容を表現するのに「人民の民主主義国家体制」とか「人民民主主義権力」とかが混在して用いられている。宮本顕治による綱領報告では「人民民主主義革命」の語が使用されていた。

綱領報告集宮本『日本革命の展望』を読んだだけの僕が「人民の民主主義」の「の」の意義に気づかないのはむしろ当たり前だ。

宮本顕治著作集 第5巻 一九五五年〜六一年

綱領草案の検討段階で「人民民主主義」の語義の党内での混乱を指摘したのは神山茂夫の批判に対応して「人民の民主主義」に用語を統一したもののようだ。神山はたびたび衒学的な用語批判を行なっていて、採用されなかった批判もあるが、この点は神山のこだわりが自主独立の綱領路線に反映された、ということだ。

神山の整理によれば、「人民民主主義」は、

(イ)直ちに社会主義の内容をもつ

(ロ)ブルジョア民主主義の内容をもつ

(ハ)民族問題をふくむ民主主義的革命

との意味での解釈が党内に混在し、報告や討論で(ハ)の意味だとされた、としている。さらに「81カ国共産党労働者党の共同声明」(1960年、当時「現代の共産党宣言」と言われることもあった)やソ連・東欧の教科書的な文献では、「人民民主主義」は一定の国と結びつけられた用語だと指摘している

そこで、8回大会提出の綱領草案では「人民の民主主義」に用語を統一し、さらに綱領草案に「あたらしい民主主義革命」を「人民の民主主義革命」の説明としてつけた、という経過だ。

神山は「の」でごまかすのか、とも批判し、語義に混乱のある術語は綱領で用いるべきでないとしているが、民族民主革命路線は、神山の主張と重なるもので、その内容に異議はなかった。

「人民の民主主義革命」の語は、2004年綱領では消えた。綱領改定案の中央講師による学習会(講師ら長久理嗣さんだったと思う)でこの点を「社会主義革命論との論争が消滅したからか」と質問したら「そうだ」という答えだった。

社会党は消滅し、「新左翼」諸派も衰退した。「社会主義革命」を主張するそれなりの勢力は確かに日本には存在しない。

なお、余談になるが「人民」概念については加藤哲郎「20世紀日本における『人民』概念の獲得と喪失」が参考になる。

【書評】豊下楢彦『昭和天皇の戦後日本』(2015)

豊下楢彦『昭和天皇の戦後日本』(岩波書店、2015)を読んだ。

(版元では「品切」表示になっているが、大型書店やネット書店では在庫のあるところが多い。買い切り制の岩波ならでは、というところか)

戦前の「国体」になぞらえて戦後レジーム(体制)を豊下氏は「安保国体」と呼び、その成立には、「天皇外交」が決定的な寄与をした、と論じている。

もちろん、1947年5月3日の現行憲法施行以降の「天皇外交」は違憲だ。

『昭和天皇実録』(宮内庁の編纂による公式記録。2014年9月公刊)と、いろいろの新史料によって天皇外交の実在が立証されている。本書は『実録』の検討を通じて、豊下氏が以前から提起してきた仮説を裏付けたものだ。氏は『実録』を「資料の宝庫」と評価し、「序」に「『昭和天皇実録』の衝撃」という題をつけている。

1996年の豊下『安保条約の成立』(岩波新書)で、「天皇外交」の仮説を提示した。この頃だとまだ史料が出揃ってなくて、学界からは「裏付け史料がない」ことが、「昭和天皇の違憲行為はいくらなんでもあるわけない」というイデオロギー的な判断を正当化する始末だった。僕は実はその内容は、1989年の豊下先生の講義で聴いているのだが、「冷戦の終結」宣言のあったとき、常識化している、独ソ不可侵条約の付属議定書としてのポーランド分割協定の存在について「まだ文書が見つかっていない」と先生が指摘する状況(もちろん、その後、発見・公表された)だったから、仕方ない面もあった。

2006年の『昭和天皇・マッカーサー会見』(岩波現代文庫)では、新史料に基づいて「天皇外交」の存在と内容について立証したようだが、僕は積読にしたまま。

天皇外交は、沖縄を米国に引き渡し、米軍の全土基地方式での駐留に道をひらき、米軍への基地提供を外交カードとして取引材料にしようとした吉田茂の外交方針をねじ伏せた、とする。

天皇外交と吉田外交の力関係は、吉田茂の講和会議と安保条約調印での行動から豊下氏は論証している。この決定過程を直接に示す資料は見つかっていないが、周辺の史資料から論証した。説得的だと思う。

吉田茂は、首相兼外相であるにもかかわらず、講和会議での全権代表就任を3ヶ月に渡り忌避し続け、天皇との会見を経て全権就任を引き受けた。安保条約についてはサンフランシスコ講和会議の全権団の他の全権にも内容を知らせず、吉田1人で調印してきた、といういわくつきの条約だが、その行動は、天皇外交によって安保条約の内容が固められたことを反映したものだと論じている。

吉田茂は、「安保国体」成立後は、かなり極端な対米従属主義に転換し、それは戦後日本外交の現在に至る基軸となった。昭和天皇外交の呪縛である。

「吉田ドクトリン」とは、昭和天皇のリアリズムと吉田茂の路線との合力で成立したものだ。

豊下楢彦先生は、リアリスト政治家として昭和天皇を描き出す。

昭和天皇に同情的な論者は彼の心情を強調するきらいがある。豊下氏はその心情や苦悩を否定しないが、そのリアリストぶりや政治的な冷徹さを強調する。

その政治・外交リアリズムは天皇制の存続を最優先課題とし、そのために日本の領土や国家主権の重要部分を売り渡した。

豊下先生は、昭和天皇外交を、その存在自体の是非を含めて批判的に論じているが、昭和天皇の政治家・外交家としての手腕を高く評価し、その有能さこそが日本を対米従属主義のくびきをつくった、としているのだ。

すごい話だと思う。

「あとがき」の日付2015年6月23日。70年目の「沖縄慰霊の日」だ。

まさに安保法案が国会審議にかかり、大きな反対運動が展開されている時期とあって、第III部は、当時の安倍晋三政権の「戦後レジームからの脱却」路線と集団的自衛権・安保法案の批判的分析にあてられている。

「あとがき」には、1989年1月の昭和天皇逝去の前後の「自粛」の異様な光景が、豊下先生の"研究者魂"に火をつけた、とある。

僕は89年4月からの先生の講義を受講しているが、確かに激烈さを感じた。その内容の公刊は1996年の岩波新書をまつ必要があったが、われわれ学生はいち早くその内容を知った、ということだった。

ちなみに、89年6月の天安門事件の直後は、中国民主化運動の「機動戦から陣地戦へ」の移行の可能性を論じる、ミニ・グラムシ講座が30分ほどなされたと記憶する。