今野敏先生は、筆者が最も敬愛する小説家だ。

数年前に出張先で仕事の関係者の本棚から帰りの道中のお供として本を一冊もらえることになり、数多のジャンルの中から偶然に近い形で今野先生の『特殊防諜班-標的反撃-』(講談社文庫(2009))という作品を手に取ったのがきっかけだ。

研究上の必要性があった大学時代を除いて、筆者は全くと言っていいほど読書の習慣がなかった上に、当時は今野先生の名前も聞いたことがなかったが、本作はホテルに戻って読み始めたら止まらなくなり、結局帰りの道中のお供とするどころかもらった日のうちに読み終えてしまった。

今にして思えば副題で気付いてもよさそうだが、当時の筆者は最後まで読んで本作がシリーズものの三作目だったということにようやく気付き、即座に地元の図書館のサイトで過去二作を予約。

それ以来、今野先生の作品はほとんどすべて読んだばかりか、他の作家の小説や、小説以外の様々なジャンルの本も読む習慣ができ、今では読書が生活の糧の一つになっている。

まさに人生を変えられたと言っても過言ではない。

今野先生の作品は本当に読み始めると止まらなくなる。

それは個々の作品やシリーズが面白いからというだけではなく、通底するユニバース、世界観があるからだと思う。

ここ十年ほどでは、Marvel Cinematic Universe(MCU)、つまり、様々なスーパーヒーローが同一世界に存在し、互いの作品を行き来したり、一堂に会して共通の敵と戦ったりするマーベル・スタジオの映画群やドラマシリーズが一大コンテンツと化している。

今野先生は1987年のデビュー以来、ざっと数えただけでも200以上の作品、30以上のシリーズを手掛けているが、MCUにおけるニック・フューリーやコールソン同様、主人公ではないものの多くの作品に登場する共通のキャラクターが存在する。

わかり易い例として、警視庁捜査一課の田端課長はいくつもの警察小説シリーズに登場して管理職として活躍する。中でも『パラレル』(中央公論新社(2006))は、三つのシリーズと一つの単体作品の主人公達が集合するまさしくアベンジャーズ的な作品だが、警察官も民間人も含む多様で癖のある面々を束ねるのが田端課長だ。

また、切れ者の官僚である陣内平吉という名脇役が暗躍する作品の中でも、とりわけ『内調特命班』シリーズと『聖拳伝説』シリーズは、詳述は避けるがある意味で完全に表裏を成していて面白い。

他にも、大なり小なり登場人物達が作品間を行き来したりやコラボレーションしたりすることが多く、それらを線で繋ぐとほとんどのシリーズ、作品が繋がる。

それ以上に、「日本という国がどのようにできて、いつ、どのような人が住んでいたのか」という神話時代から続くテーマが、伝奇小説と呼ばれるものからそうでないものまで、作品によって濃淡こそ違うものの面的な広がりを見せており、筆者は作中の言葉を基にして、これを勝手に「山の民サーガ」と呼んでいる(実は今野先生のサインを何度か頂戴したことがあるが、そのうちの一つには名前の前に「山の民」という言葉を直筆頂いた。ありがたい)。

上述の『特殊防諜班』、『内調特命班』、『聖拳伝説』のシリーズも含むこの「山の民サーガ」についてもいずれ自分の考察をまとめたいが、本記事における本題はタイトルにある通り「柔道」と「空手」の成立だ。

ファンにとっては常識だが、今野先生は空手の有段者で今野塾という空手団体を主宰し、「最もオリジナルに近い空手を追求」(HPより)しているという凝り様だ。

作品の中にも武道を扱ったものや、武道家故の感性で書かれた格闘描写が見せ場となるものが多いが、実在の武術家を題材にしたものもあり、それらもユニバース構造を成している。

同時代の日本に実在した武術家を題材にするのだから当然と言えば当然だが、これらに共通するのは実在性以上に「武術を広めることと深めることのジレンマ」というテーマだ。

一作目は武田惣角の生涯を描いた『惣角流浪』(集英社(1997))だ。

武田惣角は江戸時代末期の1859年の会津の生まれで、幼い頃より剣術、槍術、相撲を修め、後に廻国修行して大東流合気柔術の中興の祖と言われるようになった人物。

本作では、1860年生まれで武田惣角と同世代の嘉納治五郎の若き日も描かれる。天神真楊流柔術などを学び、生来の強者が長年に渡る危険な修行を経た上でしか奥義に辿り着けない従来の武術が、明治という新しい時代を迎えた日本では健全な心身の育成のために万人に開かれることを目指した嘉納治五郎は、その意味で武田惣角と対照的な人物と言える。

嘉納治五郎は明治日本における体育教育の第一人者となり、現在では世界的なスポーツにもなっている「柔道」の創始者として、武術界はともかくとして一般社会においては武田惣角を遥かに凌ぐ有名人だ。

そんな嘉納治五郎の生涯は、彼に見出され、彼が開いた道場である講道館(現在も柔道の総本山)の四天王と謳われた西郷四郎を主人公とする『山嵐』(集英社文庫(2008))にも見ることができる。

本作において西郷四郎は稽古で武田惣角と立ち会う。

武田惣角は幼い頃からの修行の結果、様々な武術を身に付け、現代で言うところの総合格闘家になっていた。

立ち合いの結果、武田惣角は投げ技専門の西郷四郎を圧倒し、当て身(打撃)の修練や対策がない講道館の柔道が今後、パワーに頼る投げ合いになることを予感して憂慮する。

しかし、嘉納治五郎が本来目指した柔道はそんなに単純なものではないということは、『義珍の拳』(集英社文庫(2009))を読むとわかる。

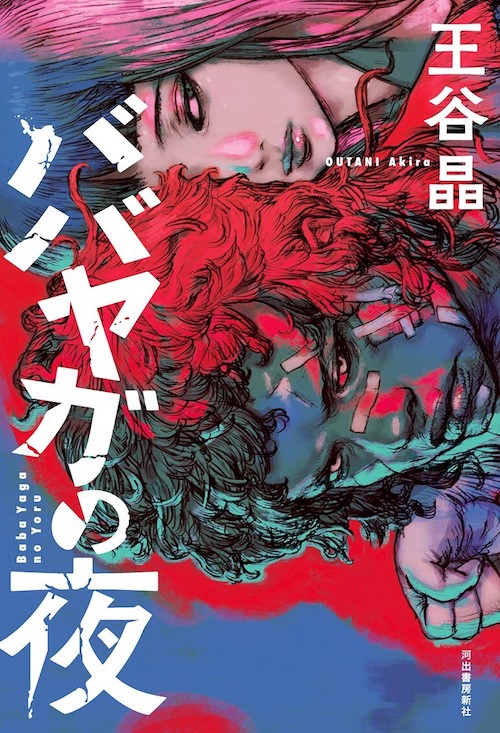

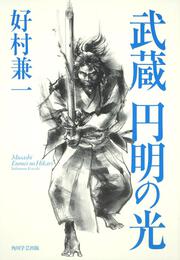

本作は空手の創始者の一人である船越義珍の物語だ。

現在「空手」と呼ばれるものは、明治以前は「手(てぃ)」、「唐手(とぅでぃ)」という武術であり、沖縄(琉球王国)においてのみ伝わり、しかも現在の空手とは大分様相を異にしていた。

それは試合として競技化されておらず、父から子へ、師から弟子へ「型」を通してひっそりと伝えられるものだったのだ。

1868年に生まれた船越義珍は、武田惣角や嘉納治五郎よりは少し年下で、むしろ1866年生まれの西郷四郎と同世代だ。

虚弱だった幼少期から唐手を通して心身を鍛え、1922年には東京で演武する機会を得る。

それは琉球の秘術であり、長きに渡って被支配の歴史を歩んできた琉球の誇りでもある唐手が、初めて本土に上陸しその目に触れる晴れ舞台であった。

琉球古来の「手」や中国から伝わった技術というニュアンスを持つ「唐手」という言葉が「空手」と表記されるようになったのは、船越義珍を含む伝道者らによる全国普及の過程における意図的な産物だ。

作中では、演武を観覧した嘉納治五郎が船越義珍に対し、柔道の打撃技術向上のため「空手部門」の指導を打診するが、船越義珍はこれを断るという場面が描かれる。

空手を柔道の一部門ではなく、柔道や剣道と並び称される「武道」にしたいという切なる思い故だった。

その結果柔道は、嘉納治五郎が目指したような、打撃の技術も含む総合格闘技的な性格の獲得には至らなかった一方で、船越義珍の切なる思いが時を経て見事に結実したことは、現代を生きる我々の目には疑いようもない。

船越義珍と同郷、同世代の空手家の一人が、『武士猿』(集英社(2009))の主人公、本部朝基(1870年生まれ)だ。

作中では生真面目な船越義珍と対照的に描かれ、夜な夜な辻に繰り出しては相手を見付け、「掛試(かきだみし)」と呼ばれる実戦稽古を繰り返す。

生来のすばしっこさと、そんな素行から付けられたあだ名が「猿(ざーる)」だ。

しかし、決して唐手における「型」を軽視していた訳ではない。

型は唐手の極意を密かに伝える手段以上でも以下でもなく、型を修めた上で実際に使い、工夫してこそ初めて意味を持ち、型の持つ意味の理解も深まるという考え方に基づいた行動なのだ(その勢いでボクシングを含む異種格闘技にも臨んだのは、モハメド・アリと対戦したアントニオ猪木や、映画『イップ・マン 葉門』(日本公開2011年)の走りのように見える)。

その考え方は『義珍の拳』においても『武士猿』においても船越義珍と共有されている。

それどころか、船越義珍は自らが学んだ古来の唐手が普及する一方で、空手が一定のルールに縛られた競技と化し、勝敗が型の習得や理解の程度ではなく、体格や若さ故のスピードに左右されていくことに危惧を抱いており、本部朝基のアプローチに憧憬すら抱く。

つまり、柔道の祖である嘉納治五郎も、空手の祖である船越義珍も、それぞれ武田惣角や本部朝基といった「実戦派」のカウンターパートがいたのだ。

考え方には根本的な相違はなく、嘉納治五郎も船越義珍も、柔道や空手を体育教育の一環として広く一般に普及させるという過程で実戦性を泣く泣く切り捨てざるを得なかったように描かれている。

結果として、柔道も空手もオリンピックの競技種目として採用されるなど、日本国内における普及に留まらず世界的なスポーツとしての地位を獲得した。

一方で、オリンピック種目としての空手が形(型)と組手(試合)に分かれていることからもわかるように、小説の中で本部朝基が実践し船越義珍が憧れた「型の延長としての掛試、掛試による型の理解の深化」は、個々の空手家の意識や実践のレベルとしてはともかく、現代の空手界全体として実現されていないと言える。

また、空手の組手にしろ柔道にしろ、競技としては男女別、体重別に行われ、他のスポーツと同様に選手が現役でいられる期間が限られていることは、パワー、体格、若さ故のスピードが重要であることを意味しており、作中で船越義珍や武田惣角が憂慮した通りだ。

船越義珍が東京で開いた松涛館という道場は、現在も「空手道に試合はあり得ない」という創始者以来の理念の下で指導を続けており、武田惣角が中興した大東流合気柔術も競技化しなかったが故に、古来の技術を現在に至るまで伝えているのは喜ばしいことだ。

しかし、船越義珍が伝承したような古来の空手と柔道とが融合し、嘉納治五郎が目指した総合格闘技的な武道が完成していたらどうなっていたのか、という「歴史のif」を思わずにはいられない。

またその一方で、歴史のifを現実のものとして体現した格闘家が実在したことも確かだ。

木村政彦という柔道家が最たる例だが、それについては次の記事でまとめたいと思う。

※上述した今野先生の作品はハードカバーが出た後に文庫化されており、筆者はとにかく早く手に入る方を読んだ。

作品名の後の括弧内は筆者が読んだバージョンだ。

※実在の空手家を描いた作品は他にもあるが、本記事では触れられなかったため、タイトルのみ記しておく。

『チャンミーグヮー』集英社文庫(2017)

『武士マチムラ』集英社(2017)