近年、韓国エンタメの発展と成果が本当に目覚ましい。

2020年には、映画では『パラサイト 半地下の家族』が第92回アカデミー賞の作品賞、監督賞、脚本賞、国際長編映画賞を総なめにし、音楽ではBTSの『Dynamite』が米ビルボード・チャートHot100で1位を受賞、更には第63回グラミー賞で最優秀ポップ・デュオ/グループ・パフォーマンス部門にノミネートされる等、次々と歴史的快挙を上げている。

筆者自身は高校生の時に友人の影響で東方神起にハマって以降(メンバーが5人いた2000年代後半の話)、K-POPのファンになった。

また、日本では2017年に公開された映画『アシュラ』(監督:キム・ソンス)を観てその面白さに衝撃を受け、それ以前の作品も以降の作品もほとんど外れなしという韓国映画に遅ればせながら魅了され始めた。

そんな訳で上記の歴史的快挙も一際感慨深い。

それだけではない。

とあるラジオ番組で紹介された韓国文学がこれまた面白いのだ。

今回はその映像作品について書く。

いずれも原作が素晴らしい2本で、タイトルにも書いた共通点を感じた映像作品だ(言葉はK DUB SHINEの引用)。

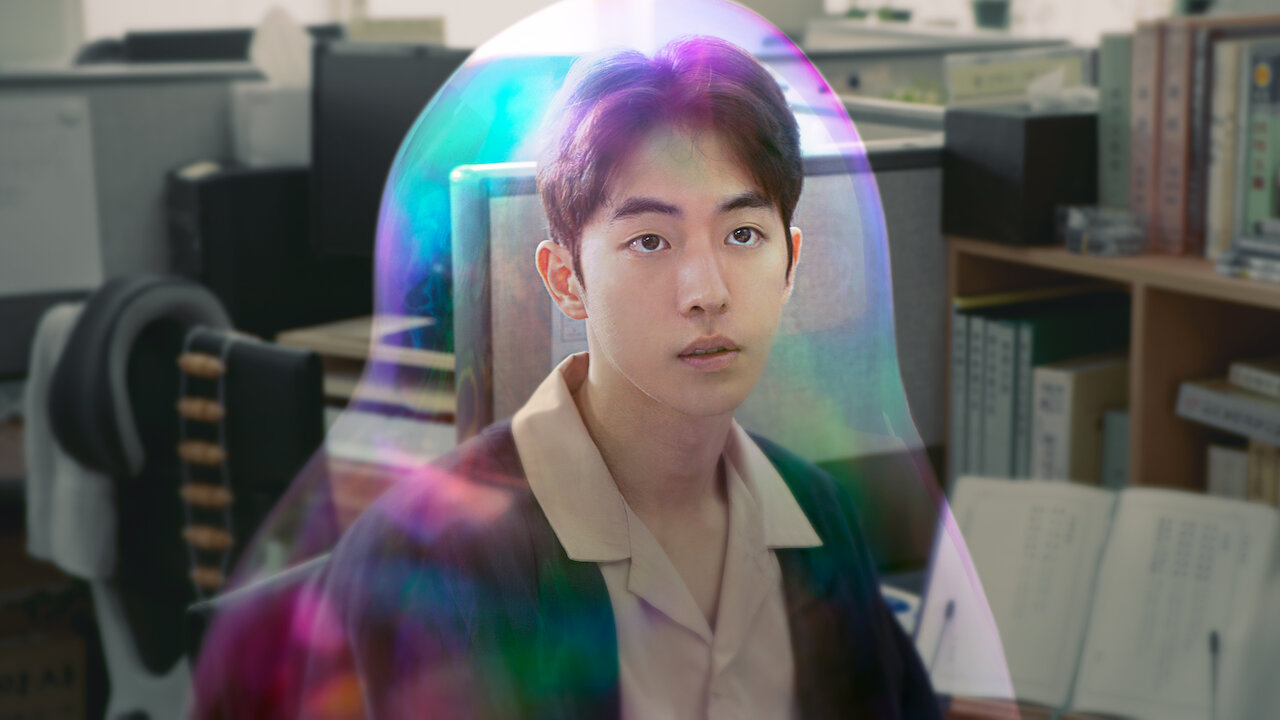

1つ目はネットフリックスのドラマ『保健教師アン・ウニョン』。原作はチョン・セランの小説『保健室のアン・ウニョン先生』(日本では斎藤真理子氏の訳で亜紀書房より出版)だ。

ちなみに同じ原作者、訳者、出版社の組み合わせの『フィフティ・ピープル』も面白いが、本記事のテーマとは異なるのでこれ以上は触れない。

ドラマのストーリーはほぼ原作の通りで、「特殊な霊能力のせいで、悪しきものが見えてしまう高校の保健教師。生徒たちを悪霊から守るべく、おもちゃの剣をふりかざし、さまざまな超常現象に立ち向かう。」(ネットフリックスの紹介文より)というもの。

なんといっても「悪しきもの」の映像化が愛くるしくて面白い。

ただ少し残念なのは、主役のアン・ウニョンを演じるチョン・ユミ、後に相棒であり恋仲となる漢文のホン・インピョ先生を演じるナム・ジュヒョクが普通の美男美女だということだ。

これでは結ばれると最初からわかりきっている美男美女がなんやかんやと勿体ぶって、最後になってようやく結ばれるという筆者のあまり好きではない方の韓国ドラマと変わらない。

アン・ウニョンは霊能力のせいで、ホン・インピョは足の障害のせいで(というよりそれに起因する劣等感のせいで)周囲に馴染めず、他に寄る辺ない2人が結ばれるという原作の胸が熱くなる要素が損なわれてしまっている。

それと関連して、ドラマのタイトルの「保健教師」という言葉もしっくりこない。

そもそもアン・ウニョンは生徒を教える教師の立場ではないし、霊能力方面で忙しくて他のこと(言葉遣いや人付き合い)は雑で、決して生徒の模範となるような存在でもない。

だが、保健室で傷病の生徒を治療したり、生徒のために奮闘したりする立派な人間だ。

その意味で、原作のタイトルである「保健室のアン・ウニョン先生」は、日本語の「センセー」同様、時には親しみやすさ、時には頼もしさを感じさせる正確な呼称だろう。

1つ目が長くなったが、もう1つは映画『82年生まれ、キム・ジヨン』だ。こちらの原作はチョ・ナムジュ著の同名小説(日本ではこれまた斎藤真理子氏の訳で筑摩書房より出版)で、主演は奇しくもアン・ウニョン役を演じたのと同じチョン・ユミだ。

本作は韓国の女性が人生のあらゆる場面でいかに抑圧されているかを見事に描き、原作は本国でベストセラーとなった。

日本で生まれ育った男である筆者にも思い当たる節が多々あり、原作を読んでも映画を観ても胸が痛い。

映画終盤の場面は原作のそれとは異なる。

むしろ、同じチョ・ナムジュの次作短編集『彼女の名前は』(日本語訳は小山内園子氏・すんみ氏、筑摩書房)のテーマと近い。

同書の訳者あとがきで紹介された原作者の言葉を借りるなら、映画版のキム・ジヨンは「半歩でも前に進もう」とするのだ。

これら2つの映像作品は、途中はともかくいずれも最後は見事だ。

アン・ウニョンの方は、望まぬ霊能力のせいで辛い目に遭い、一度はその力から目を背けようとするが、愛する者を救うために改めて力を受け入れるという選択をする。

そして生徒がその力を頼って保健室を訪れ、相談を持ち掛けると、アン・ウニョンは少し困ったような顔をして物語は幕を下ろす。

だが、ただ困っているだけのようには見えない。

その顔は映画『007 スカイフォール』の最後のジェームズ・ボンドの台詞を思い起こさせる。

大切なものをどれだけ失っても、言い渡された任務に対しボンドは”With pleasure.”と答えるのだ。「喜んで」と。

キム・ジヨンの方も、「半歩前に」踏み出したとはいえ、彼女を取り巻く環境が劇的に改善された訳ではない。

それでも、自分で自分の言葉を紡ぎ始めた背中は誇らしげだ。

アン・ウニョンの顔も、キム・ジヨンの背中も、「自分が自分であること」に対する誇りに満ち溢れているのだ。