前の記事を補足することから始めたい。

前の記事では、筆者の通う護身術の道場の先生の最近の言葉を記した。

「何かに専念した結果、それに付随する形で捨てたはずのものができるようになる。」

思えば、何年も前に読んだある小説で同じことが言われていた。

それは月村了衛先生の『影の中の影』(新潮社(2015))だ。

極めて大雑把に言えば、主人公の景村瞬一が、中国の暗殺部隊からウイグル人亡命団を守るために戦うアクション小説だ。

景村は学生時代に剣道でならした猛者だが、とある経緯からロシアの武術、システマを修行することになる。

修行の過程で、あまりの哲学の違いにより、景村は剣道で身に付けたことを一度すべて忘れることにしてシステマの修行に専念する。

すると、本人にとっても不思議なことに、修行の末で一番の強みになったのは長物の扱いだった。

主人公は始めから剣道とシステマの両立、または融合を目指していたのではない。

むしろ、システマに専念するために捨てたはずの剣道が、捨てたからこそ再び立ち現れたのだ。

後に、剣術を学び直すことで主人公は唯一無二とも言える達人になる。

小説は、本当に思いもよらぬ形で人生の教訓を与えてくれる。

本題に入るが、月村了衛先生は筆者が敬愛する作家の一人だ。

前述した『影の中の影』を含め、月村先生の作品における人間関係はほとんど例外なく疑似的な兄弟(姉妹)関係、家族関係を成している。

兄弟の杯を交わすヤクザ同士は言うに及ばず、ヤクザと会社員、ヤクザと警官、警察の一部署、自衛隊の小隊、会社員同士etc

『暗鬼夜行』(毎日新聞出版(2020))もまた然りだ。

主人公は元小説家志望の中学教師で、交際相手の父の後を継ぐことで政治家になることを目指している。

そんな矢先に、主人公が監督する作文コンクールで盗作疑惑が起こり...というサスペンスだ。

血縁を家族関係の必要条件とするならば、交際相手というものはそれがない以上、家族ではないということになる。

ましてやその親ともなれば、心理的紐帯も薄れいよいよ他人だ。

仮に結婚して、交際相手が配偶者に、その親が自分の義理の親になったとしても、戸籍を除けば本質的には変わらないのだから、結婚とはつくづく不思議なものである。

時間が経てば、配偶者やその親とも血縁を超えた縁で結ばれるのだろうが、残念ながらというべきか、本作ではそうはならない。

むしろ本作は、交際相手とその親という存在の他人性、寄る辺なさを痛感させる。

本作においてストーリーが進行する間、主人公は担当教科である国語の授業で、現実の国語の教科書にも使われる『山月記』を教えている。

筆者も授業で習ったが、『山月記』は主人公が「臆病な自尊心と尊大な羞恥心」によって虎になってしまうという寓話だ(これを中高生に教えるのは教訓のためか、意地悪なのかわからない)。

『暗鬼夜行』の主人公は、学生時代に文芸誌に自作の小説が掲載されたことをずっと誇りに思っており、いずれは政治家になるつもりでいるため、一介の中学教師であることにアイデンティティを置いていない。

しかし、ストーリーが進むに連れ、元小説家志望としての誇りは打ち砕かれ、政治家になる道も断たれて、自ら軽視していた一介の中学教師ですらいられなくなってしまう。

人生の巻き返しを図るため、暗い部屋で一人、ある作業に勤しむ主人公は『山月記』の主人公同様、完全に虎になってしまう。

この、疑似的とはいえ一度は家族関係、兄弟関係になった人物同士が結局は他人のままで終わり、うら寂しい読後感を残すのも、すべてではないものの月村先生の作品の特徴と言える。

さて、『暗鬼夜行』の主人公の経緯は、後に知った町山智浩氏のそれと重なる。

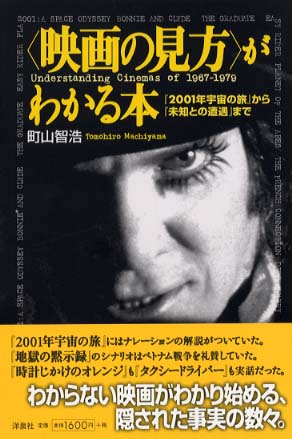

町山氏と言えば、アメリカ在住の映画評論家として執筆やラジオ出演等で活躍している人物だ。

ラジオで見せるおちゃらけた態度とは裏腹に、実は町山氏にも大変な苦労があったことは、当人がある本に寄せているあとがきを読むと明らかになる。

雑誌の編集者時代、町山氏は新興宗教を特集する記事の中で、オウム真理教を取り上げた。

当時はオウムが地下鉄サリン事件を起こす前で、誰も団体の実態を知らなかった。

しかし、「知らなかった」では済まないのが残酷な現実だ。

事件後、特集の内容が不適切という後世の視点からの非難により左遷され、退社して奥さんの仕事の都合で渡米するも、事業の失敗により夫妻は借金を抱えることになる。

そんな状況下での執筆活動が契機となり、映画評論家として認知されるに至った。

『暗鬼夜行』の主人公は社会に認知され、人間に戻れるのか、はたまた洞窟の中の虎のままなのか。

その町山氏があとがきを寄せた、島田裕巳著の『映画は父を殺すためにある-通過儀礼という見方-』(ちくま文庫(2012))という本についても触れたい。

ちなみに、町山氏が左遷されるきっかけになった特集で、執筆を依頼したのがこの島田氏だ。

一見すると衝撃的なタイトルだが、本作は通過儀礼という宗教学の視点から映画を分析するという映画評論の良書だ。

『スタンド・バイ・ミー』などのアメリカ映画が好例に挙げられる一方、言わずと知れた宮崎駿監督の『魔女の宅急便』は、主人公が成長する上で必要な通過儀礼を経ていないとされる。

なぜなら、魔女である主人公のキキは途中、魔法が使えなくなるが、その契機は「自分の好意が他者に伝わらない」というトラウマチックな経験であるはずが、ストーリーの終盤で再び魔法が使えるようになるきっかけは偶然に過ぎない、つまり、トラウマを乗り越えることで成長するという過程がないからだ。

この指摘は、スクリプトドクターの三宅隆太氏が良質のスクリプト(脚本)の条件として挙げる、「主人公の抱えている葛藤なり問題が解決すること」とアクション的な見せ場が一致すること、という点に照らして見るならば、確かに頷ける。

また、ライムスター宇多丸さんが、いくつかの映画評論の中で指摘する「アクションシーンによってストーリーが止まる」という状況とも一致する。

アクションの展開に従ってストーリーが展開する作品として過去に挙げられたのは、インドネシアのアクション映画『ザ・レイド』だ。

事実上のラスボスであるマッド・ドッグとの戦いは筆者にとっても大好きなアクションシーンの一つである。

さて、町山氏、三宅氏、宇多丸さんは雑誌『映画秘宝』(色々あるが)やTBSラジオのファミリーと言える。

こちらの疑似家族はいつまでも面白い。