1.サドルのフィッティング

サドルは体の重さが一番乗るところなので、サドルの位置が悪かったりうまく座れていないと、バーやペダルを含めた全体のフィッティングや、体の痛み、パワーに影響します。

サドルは自分の座る姿勢の座骨の形状に合うかどうかということが全てになりますが、サドルが合わない原因は、大きく分けると次の2つになると思います。

A.姿勢が悪くサドルにちゃんと座れていない「乗り方と座り方」の問題

B.サドルと座骨が合わない「フィッティング」の問題

今回はこの2つのことについて書いていこうと思います。

A.<サドルの座り方>

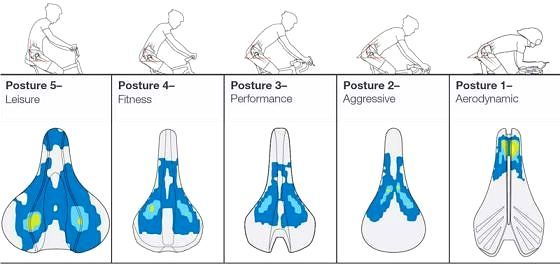

下の画像は、前傾姿勢によってサドルへ圧力がかかる場所が変わるよという表です。

5のようにお尻の左右の出っ張った骨(座骨結節)の2点中心で座るのではなく、3または2のように、そこから前側(恥骨側)の「ハの字」の部分で座るのがロードバイクのサドルの座り方です。

女性の場合は恥骨側で座ると痛みが出やすいので、ロードバイクでも5か4のような圧力分布になるようです。

基本的には下の骨盤の画像の①~②の部分(赤い部分)が乗るように座るということです。

ロードバイクでサドル痛にならないためには、座骨結節からその前の骨(①から②の赤いライン)を広く使って「面で乗る」ように座ることがコツです。

①~②の骨の部分がしっかりサドルに乗っていないと、上の絵の⓷の「∧」部分に圧力がかかって股間に痛みが出ます。

なので、痛くなるところよりも後ろの座骨をちゃんとサドルに乗せて前(股間)を浮かすようにすることがフィッティングのポイントです。

なので、サドルの形状や微妙な調整は大事なことです。

B.<サドルの幅>

サドルの幅は、

「左右の座骨結節の距離(座骨幅) + 20mm以上」

くらいの幅のサドルが適正だと言われています。

座骨幅は段ボールや粘土の上に座ってみて凹んだ箇所の間隔を測るとわかります。

座骨幅110mmなら+20mmで130mm幅からのサドルが目安ということになります。

ですが、サドルの座面が "たわむ" タイプとかテールが反り上がっているサドル、サドルの後端に座りにくい形状のサドルの場合はその数値よりもさらに少し(+10mmくらい)広めのほうが良い場合もあります。

参考ですが下はスペシャライズドのサドル幅と座骨幅の適応表です。

サドルの系統によって適応する座骨幅が異なります。

BLACK:ROMIN, OURA, PHENOM系

RED:TOUPE, RUBY, AVATAR系

股間に優しい穴あきサドルにしても、座骨の座りが悪ければ股間は圧迫されてしまい意味がないので、しっかり座骨が支えられる広さを目安にサドルを選びましょう。

C.<サドルの形状(前後)>

基本的には骨盤を立てる場合は前後フラットなサドル、骨盤を前傾させる場合は後ろが反り上がったサドルが合います。

フラットな方が座骨が当たる位置が低いのでそうなるということですね。

一応これは相対的な「比較した場合の」ことなので、必ずしも骨盤を立てている(ように見える)人がフラットなサドルを使っているとは限りません。

後ろが反り上がっているサドルのほうが骨盤を前傾しても股間が浮くので前傾しやすいということになります。

C.<サドルの形状(横)>

サドルの横断面の形状も前後の形状と同じように座骨が当たる位置が関係します。

左のような丸いサドルは座骨の前側(恥骨側)が当たりやすく、右のようなフラットなサドルは座骨の後ろ側(座骨結節側)が当たりやすいです。

骨盤の角度で言うと丸いほうが座骨が当たるところが低いので骨盤を起こしやすく、フラットな方が座骨位置が高くなるので骨盤を前傾しやすいです。

前後の形状と断面の形状を加味すると、後ろの断面がフラットでテールが反り上がっているサドルが一番骨盤を前傾しやすいということになります。

<ノーズの形状>

骨盤位

置を前に動かしたり、股間に近い部分を当てる乗り方をする人はノーズの幅が広いサドルを選ぶと良いでしょう。

ただし、ノーズの幅が広いと擦れやすいので、太ももの太さなどの体型も留意しておきましょう。

サドル幅広めノーズは狭め: prologo scratch 143, fizik aliante, san marco regal

ノーズ幅広め:fizik antares, prologo nago,

romin は同じサイズなら toupe より少し狭いです。

D.<姿勢の変化と荷重>

一番上の圧力分布の画像を見てもらうと分かるように、スポーツ志向でパワーが高い乗り方になるにつれてサドル全体にかかる荷重(体の重さ)は小さくなります。減った分の荷重はペダルとバーにかかります。

分かりやすく言うと、パワーが高くなるにつれて、「座ったまま立ち漕ぎをしている」ようなフォームになるわけです。

単純計算ですが、200ワットの出力を出す場合、ケイデンス80rpm/クランク170mmだとペダルに約14.3kgの重さを乗せた力が必要になります。

200ワットだと速度的には体重70kgバイク10kgの場合で32km/hの速度が出る計算になりますが、14.3kgは灯油18リットルと同じくらいの重さなので、パワーを出すには結構な重さ・力をペダルにかけないといけないということになります。

倍の400ワットなら倍の約28.6kgの重さが必要になりますが、それでも速度は13%増し程度の41km/hしか出ません(速度が上がると空気抵抗などの損失が増えるので)。

とにかく、速度を上げるにはペダルへの荷重(トルク)が相当必要になるということです。

なので、速度を出すロードバイクは、普通の自転車よりも骨盤を前傾させた前重心の前傾姿勢になります。

効率良く速く走れるフォームにしたい場合は、形にこだわるのではなく、サドルに乗っている体の重さをペダルとバー側に荷重移動する、または荷重移動しやすい姿勢を目指していく、というように荷重を考えてみるととうまくいくかもしれまん。