<11th May Sat>

お泊りのお客様がお芝居とバレエをご覧になるためにお出掛けになり、私は家でのんびりして夜はユーロヴィジョン・ソング・コンテストをしっかり観て、一番気に入ったスイス人の若くて可愛いおにいちゃんが優勝してうれしかった。

--------------------------------------

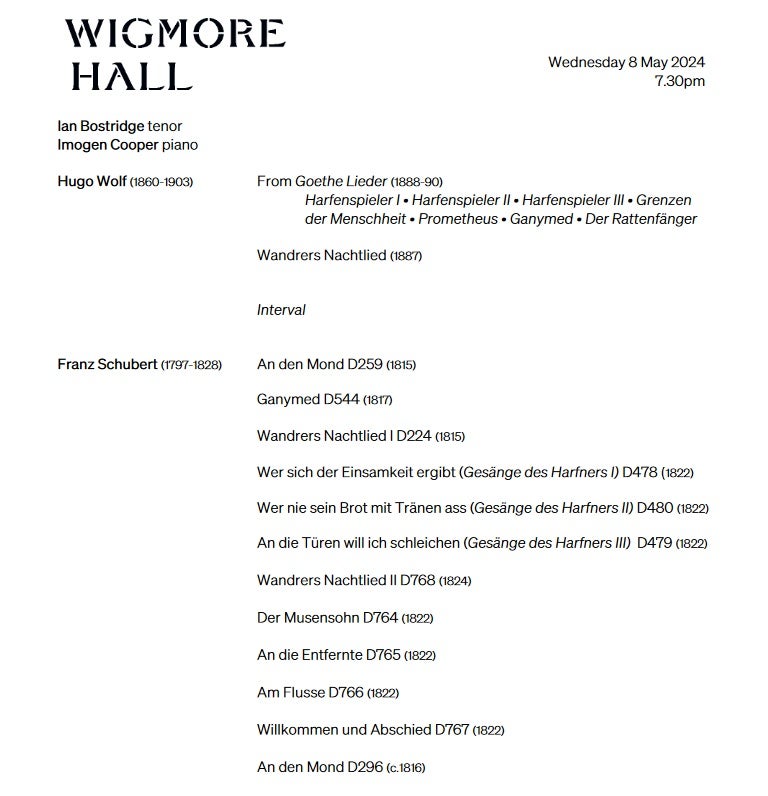

5月9日はムンタ君と金子扶生さんの白鳥と湖と、カントロフが出るサウスバンクのコンサートが重なってしまい、迷った末に結局バレエは諦めてロイヤル・フェスティバル・ホールへ。

26才でフランス人のカントロフは、今年3月のWigmore Hallのリサイタル(→こちら )も去年3月のQueen Elizabeth Hallのリサイタル(→こちら )も素晴らしかったので今一番のお気に入りピアニストの一人。

「私はバレエに行くから、トーチャンは一人でコンサートに行ってね」と言ったら、「一人だったら僕も行かない」と言われたし(子供じゃあるまいし)、一番人気のムンタ君と扶生さんの

Philharmonia Orchestra

Manfred Honeck conductor

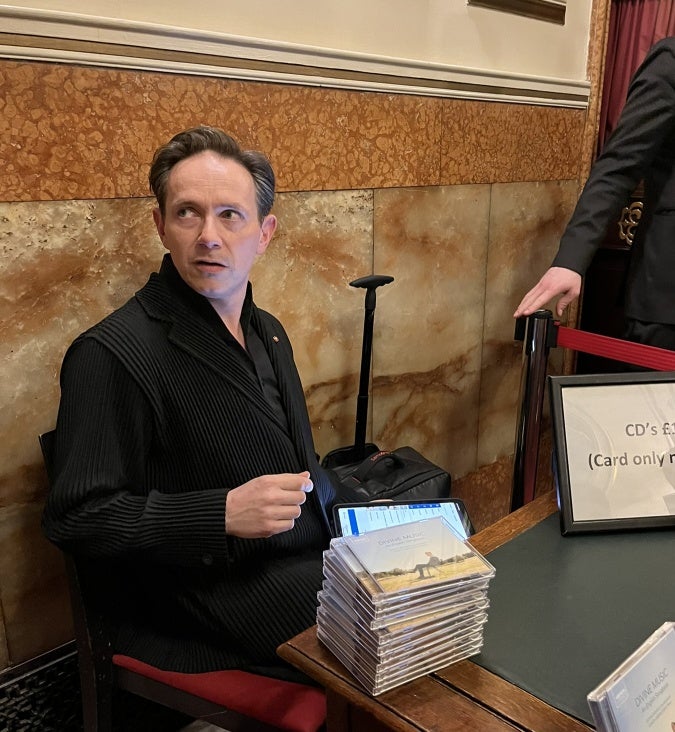

Alexandre Kantorow piano

Liszt: Piano Concerto No.2 in A

Bruckner: Symphony No.9 (vers. 2000, ed. Cohrs)

バレエは観ないけど日本からいらしたブログ読者の方にお会いするためにROHに寄ってから、ウォータールー・ブリッジを渡ってサウスバンク・センターへ。いつのまにか大きな建物がいくつも出来て、ロイヤル・フェスティバル・ホールが小さく見えること! ロンドン・アイやビッグ・ベンも見えます。

トーチャンと二人でコーラス席の一列目。

コーラス席の良い点は、値段が安いこと以外に、ピアニストの手がよく見えることで、カントロフの柔らかな指の動きに惚れ惚れ。これほど美しい手の動きをするピアニストは他にいません。

上手であっても20分ちょっとの短いリストだけでは物足りないですが、期待通りソロで長めのアンコールを一曲(おそらくリスト)弾いてくれました。

ヒゲ面になってました。

指揮者のManfred Honeckはピッツバーグ・シンフォニーの音楽監督。

切符の売れ行きはそれほどでもなく、直前に安売りオファーもあったとか。

ブルックナーの交響曲9番が好きなのもこちらを選んだ理由のひとつでしたが、なんか深みに欠ける演奏で、これまでに聴いた中ではベストとは言えず、ちょっとがっかり、、。

いつもではないけど、オケ全員が後ろのコーラス席の方を向いてくれる時があり、この日はしてくれて嬉しかったし、一列目だったので音符が見えたりしたのも面白かったです。

![]() の前で。

の前で。![]()

![]() を頂くからですが、写真が多くなるので、その様子は次回に。

を頂くからですが、写真が多くなるので、その様子は次回に。