成層圏の水蒸気

成層圏の水蒸気量が減ったことが、今世紀に入り気温上昇が鈍化している原因だとするニュース がありました。この件について。

まず、今世紀に入り気温上昇が鈍化しているのか?気象庁HP を見てみます。確かに2000年以降ごろから、常に平年よりは高温が続いているものの、横ばいのようにも見えます。

図1:1890年以降の世界平均気温の推移

次に、成層圏の水蒸気が世界の気温にどんな影響を与えるのか考えてます。

温暖化の原因となる温室効果ガス。温室効果ガスというと二酸化炭素が真っ先に浮かびますが、二酸化炭素以外にも温室効果を持つ気体はあります。

その中で重要なのが水蒸気。実は、水蒸気の温室効果は二酸化炭素の温室効果を上回ります。国立環境研究所 によると、水蒸気の温室効果に対する寄与率は約60%で二酸化炭素より大。水蒸気の動向を解明することは、今後の気候変動を予測する上で非常に重要です。

ただし、人間活動で大気中の水蒸気量が大きく変化することはありません。水蒸気は、常に気体の二酸化炭素と違い、固体―液体―気体の3態を取ります。そのため、仮に大量に水蒸気を放出したとしても速やかに雨となって大気から取り除かれるため、二酸化炭素のように大気に蓄積することがないからです(温暖化が進行して気温が上昇し、大気がより多くの水蒸気を含むことができるようになれば話は別で、そうなれば水蒸気はさらに温暖化を促進させる可能性はあります)。

しかし、これはあくまで対流圏での話。成層圏の水蒸気の振る舞いは、まだよく分かっていませんでした。

図2:環境省訳IPCC報告書より、気候変動におよぼす影響の大きさと理解度。成層圏の水蒸気は温暖化する方向に働くが理解度は低いとされている。

観測の結果、今世紀に入り成層圏の水蒸気量が減少していたことが明らかになったというのです。この報道の元となった文献を見て見ます。Science

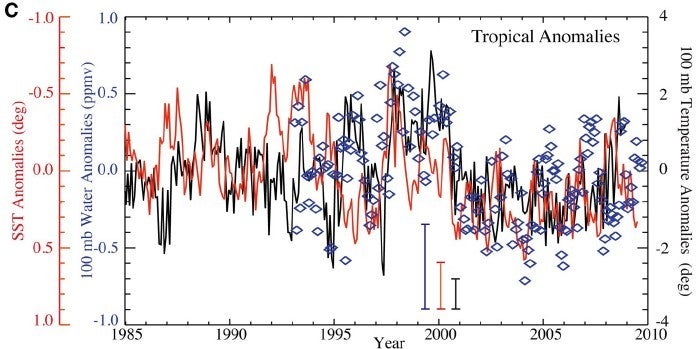

(DOI: 10.1126/science.1182488)を見ると、特に2000年以降、低緯度地域での水蒸気量減少が顕著です。

図3:北緯10°~南緯10°までの成層圏水蒸気量の推移。2001年ごろ、急激に水蒸気量が減少している。

これが、温暖化を緩和する働きをしているのではないか、その寄与率は25%程度ではないか(もし成層圏の水蒸気が減っていなければ、温暖化が25%進行していたのではないか)と見積もられています。

では、なぜ突然水蒸気が減少したのでしょうか。また、今後どのように推移するのでしょうか。著者はこれらの回答は不明としているようです。 地球というシステムの深遠さがまた明らかになった、というところでしょうか。

成層圏の突然の水蒸気減少は未知のもので、IPCC報告書にはこのことは勘案されていません。しかし、成層圏の水蒸気問題は、問題の本質に大きな影響を与えるものではありません。仮にこの傾向が今後も継続すると仮定しても、寄与率は25%にすぎず、例えば今世紀末に4℃気温が上昇するはずだったのが3℃上昇に収まる、ということにすぎません(もちろん大きな差異ではありますが)。二酸化炭素などによる温室効果のほうがはるかに大きな影響を与えることは何ら変わっていません。

また、成層圏水蒸気のメカニズムが分かっていないということは、再び水蒸気濃度が上昇することもありえる、ということです。断定はできませんが、2001年ごろの急減のあとは、再度増加に転じているようにも見えます。

成層圏水蒸気の測定はまだ始まったばかりであり、今回の突発的な水蒸気減少が特異的な現象なのか普遍的なものなのか、評価できないというやむをえない現状があります。

まとめると、

・成層圏の水蒸気の急減が、今世紀に入ってからの温暖化を鈍化させている可能性がある(議論の余地があることには留意が必要です)。

・そのメカニズムはまだよく分かっていない。IPCC AR5(2013年ごろ開催)までの新たな課題となるだろう。

・しかし、成層圏水蒸気による温暖化の鈍化はあくまで限定的であり、温暖化が続くという結論自体には何ら変わりがない。

ということになるかと思います。

ジョゼフ・フーリエ

ジョゼフ・フーリエ (Joseph Fourier) 1768~1830、フランス

温室効果の提唱者

フーリエ。数学者でもあり物理学者でもあり、熱伝導の研究など数多くの業績がありますが、最大の業績はフーリエ変換 の提唱でしょう。現代人が日常生活を送る上で、フーリエ変換のお世話にならない日はまずありえません。各種実験機器でもフーリエ解析は多用されていて、研究でフーリエ解析のお世話にならない研究者は少ないでしょう(大学のときは何の役に立つのか、と思ったものですが)。

そのフーリエが、最初に温室効果の可能性を提唱しました。

フーリエは、太陽から地球に届くエネルギーと地球から宇宙空間に逃げていくエネルギーがどの程度なのか、また、これにより地球の温度はどの程度になるのか、計算しました。すると、地球表面の平均温度は実際の温度より遥かに低くなっているはずだ、という結果が得られました。

これはおかしい、地表から宇宙に逃げていくエネルギーを妨げる何らかの機構があるのではないか、まさに温室のガラスのように。その役割は、地球の大気が担っているのではないか。大気は太陽からの光(可視光線)に対しては透明だが地球からの赤外線(熱線)に対しては不透明なのではないか。

そして1824年、フーリエは"Remarques Générales Sur Les Températures Du Globe Terrestre Et Des Espaces Planétaires"という論文を書き上げます。もちろんフランス語なんて私は読めませんが、地球と宇宙の気温に関する概説、くらいの訳になるのではないかと思います。これが、「温室効果」が世に出た始まりです。

しかし、この段階ではまだ理論的なものに過ぎず、どのようなメカニズムで大気が温室のガラスのように働くのかはまだ分かっていませんでした。

地球の大気が温室のガラスのように働くことが実験的に示されるのは、これから約40年後になります。

※厳密には、大気の温室効果と、温室のガラスの効果は、意味が異なります。あたかも温室「のように」振舞うだけであって、全く原理は異なります。が、理解を進めるため、ここでは「大気が温室のガラスのように熱を内に溜め込む性質がある」と考えておきます。

オゾンホールは温暖化を遅らせている

オゾンホールが南極の温暖化を妨げている というニュースが流れました。

オゾンホールが南極の温暖化に与える影響についてはここ数年多くの報告が出されていて(Scienceの記事 (DOI: 10.1126/science.1155939)など)、オゾンホールが南極の温暖化を抑制していることはおそらく確実だと思われます。

南極は、例えば北極などに比べると温度上昇の程度がかなり低くなっています(南極は寒冷化しているとする主張もあるようですが、南極も地球平均に比べるとスローペースながら近年は温暖化傾向が加速しているとされます)

図:NASA

による南極のここ50年間の気温変化。南極半島を含む西南極で温暖化傾向が顕著。とはいえ、全球平均から見ると温暖化は緩やか

南極の温暖化が進まない原因として考えられているのがオゾンホール 。オゾンは太陽からの紫外線を吸収しますが、それにより成層圏の温度を上げる機能を持っています。そのオゾンが南極上空では減少しているため、紫外線を吸収する力が弱まり、南極上空の成層圏を寒冷化させる方向に働いています。

これにより、南極と南極以外との温度差が拡大。南極を取り囲むように吹く極渦 が強化され、結果南極の寒気が中緯度地域に流出するのを防ぎ、南極自体は温暖化が緩やかになっていると推測されています。

フロン類全廃により、オゾンホールは回復に向かっています (国立環境研究所、pdf開きます)。これは歓迎すべきことなのですが、皮肉にもこれにより南極の温暖化が進行することが予測されています。

南極の温暖化は氷床の大規模融解につながる可能性があります。将来予測の上で重要な問題となってくると思われます。

チェンジング・ブルー

進化の存在証明

科学の啓蒙書を書かせると間違いなく当代随一の、リチャード・ドーキンス 。「利己的な遺伝子 」を読んだ時の衝撃は今でも覚えています。

その新作、「進化の存在証明 」を読んでいます。相変わらず面白い。進化とはいったい何か、これほど分かりやすい本もないのではないかと思います(そんなに他の本を読んでるわけでもないですが)。

ところでこの本、かなりの部分を進化論を否定する人たち―創造論 者やインテリジェントデザイン論 者など―への攻撃にあてています。 日本では進化論を否定する人はあまりいないでしょうが、欧米では事情が違います。

Scienceの2006年の調査によると(DOI: 10.1126/science.1126746)日本では進化論を否定する人はわずか10%でした。

一方、アメリカでは進化論肯定と否定が共に40%と拮抗。学校で進化論とインテリジェントデザイン論を同列に教えろ、という法律が危うく可決されそうになった(というか一度は可決された)州まであったりします。大昔の話ではなく、2005年とかの話です。このページ によると、記憶にも新しいペイリン 前副大統領候補は、創造論を教えるべきだとしているとか(それにしてもこのサイト すごいですね・・・)。次回大統領選挙でも立候補するつもりのようですが、温暖化も否定しているみたいですし、大統領になるとか勘弁してください。。

ドーキンスの祖国イギリスでも20%が否定。その他ヨーロッパ諸国でも、20~30%程度が否定的な意見を持っている国が多くなっています。

下図は、new scientist誌の2008年の調査結果 。こちらのアンケートは「人は動物から発達(develop)したのか」なので若干science調査とニュアンスが違いますが、science調査と同様の傾向を示しています。

図:new scientist誌の調査結果。薄緑:肯定 濃緑:分からない 赤:否定。

こういった、進化論の否定者にこそ読んでほしい本なのですが、それらの人が(批判のためでなく)真面目に読むことがあるのかどうか。説得に費やす膨大なエネルギー消費が報われる日が来るのかどうか。