アキレスと亀のパラドックス

〜 水道橋博士と数学と私 〜

1. 水道橋博士とアキレスの亀

きっかけは、水道橋博士のイベントを知ったことでした。

水道橋博士の師匠である

北野武監督の映画『アキレスと亀』を語るイベントをされるらしい。

ん、、、

そのタイトルは、

数学の世界で有名な、

『アキレスと亀』からとっているではありませんか!

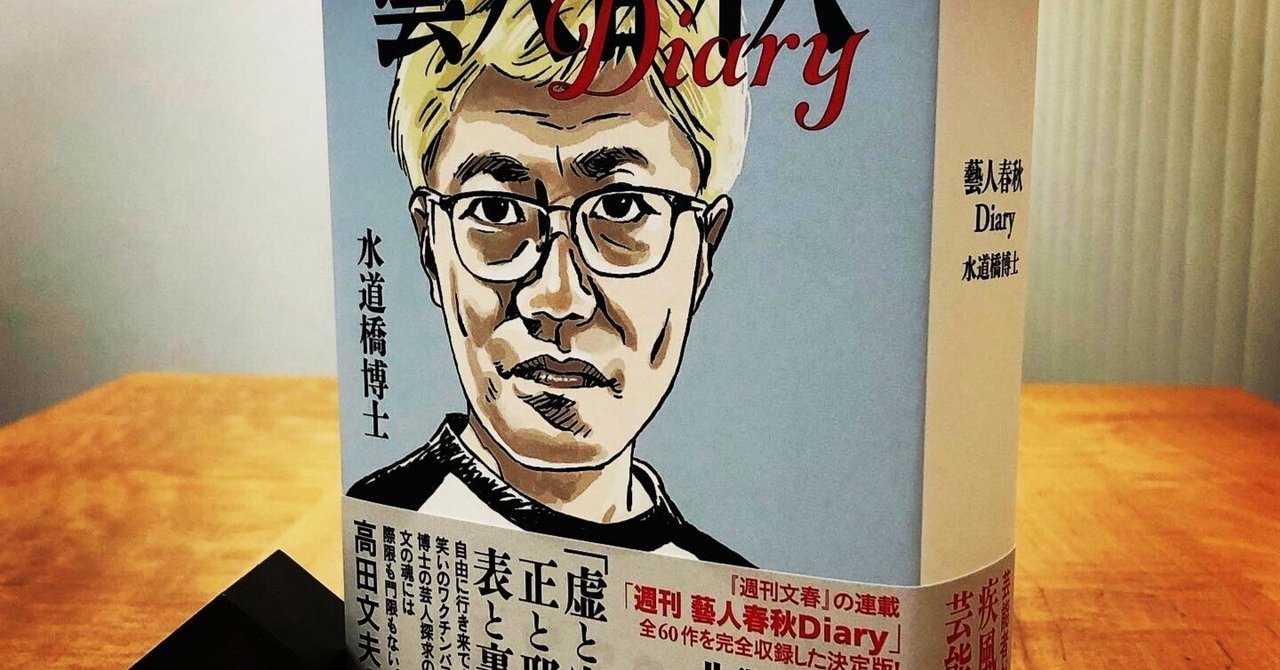

〈 水道橋博士のイベント 〉

そういえば、、

ビートたけしさんは、数学的素養が高く、

数学のテレビ番組もされていました。

イベント前、

水道橋博士の you tube 生配信でも、

アキレスと亀の寓話が話題になってました。

まさに、数学的なテーマ。

コメント欄を見ると、、

「アキレスは亀に追いつけない。理論的にはそういうものだ」

「説明には、難しい微積分学を使うので、よく分からない」

というような意味のコメントが並んでいました。

数学に関心を持ってもらい、

うれしい気持ちになりつつも、、

やはり誤解をされているので、

数学研究者として、誤解を解かなければいけないと思いました。

つまり、、

「理論的にも、アキレスは亀に追いつける!」

「難しい微積分学を使わなくても説明はできる!」

ということを伝えたいと思い、

私は、X に投稿しました。

まず、

アキレスと亀の問題(パラドックス)について、

簡単に説明させていただきます。

たとえば、

亀が先頭のA地点を歩いていて、

アキレスが後ろにいます。

アキレスがA地点まで走る間に、

亀は1メートル進むとします。

亀よりアキレスのほうが早いので、

両者の距離は縮まっていきます。

アキレスがA地点に着いたとき、

亀は、2分の1メートル進んだB地点まで進んでいたとします。

つまり、0.5メートル進んだわけです。

このように、半分ずつ差が縮まるとしましょう。

(話を分かりやすくするために、半分ずつ縮まっていくと、問題設定します)

すると、

アキレスがB地点に着いたときには、

亀は、4分の1メートル進んだC地点にいます。

アキレスがC地点に着いたときには、

亀は、8分の1メートル進んだD地点にいます。

・ ・ ・ ・

このように考えていくと、

アキレスと亀の差は、

確かに縮まりますが、0ではありません。

アキレスが亀のいた地点まで行くまでに、

亀はほんのちょっと進んでいます。

だから、

結局、アキレスは亀に永遠に追いつけない。

これが、数学の世界でいうところの

「アキレスと亀のパラドックス」です。

2. アキレスと亀の数学的な解説

こんなふうに言われると、

永遠に追いつけないように錯覚してしまいます。

しかも、

微積分学の理論と関係があるとまで言われると、

世の中、そんなものなのかなと

思ってしまうのです。

だからこそ、、

パラドックス

ウィキペディアによると、

パラドックス(paradox)とは、正しそうな前提と、妥当に思える推論から、受け入れがたい結論が得られる事を指す言葉である。

逆説、背理、逆理とも言われる。

つまり、分かりやすくいうと、

受け入れ難い結論を、もっともらしく説明する。

さらにいうと(今の場合)、

間違っている結論を、

正しそうに推論して、説明する。

ということなのです。

じゃあ、

「アキレスと亀のパラドックス」の場合、

どこが間違っているのか?

それはズバリ、

アキレスが亀に追いつく地点を基準にして、

そこまでを無限に分割している

というところが、

このパラドックスの鍵なんです。

人間の脳は有限です。

人は無限をうまく処理できない、とも言えます。

すなわち、

無限を見せられると、

アキレスが亀に追いつかないように錯覚してしまうのです。

しかし、、

無限に積み重ねていったとしても、

答えが有限になる場合もあります。

確かに、、

無限を扱うと、微積分学の理論へと導かれます。

ただし、

今のように、「半分ずつ差が縮まる」と、

具体的に数値を考えて問題設定すると、

微積分学にまで踏み込まなくても、

小学校の算数の予備知識くらいで、

説明ができるのです!

(微分積分学という難しそうな言葉に、

惑わされないでほしい!

と、私は言いたい)

私の投稿内容は、

次の通り。

すると、

水道橋博士が、リポストしてくださり、

コメントをいただきました。

このブログ記事を読んでいただければ、と思いますが、

またどこかでお会いする機会があれば、

直接説明させていただきます。

〈 ビルの屋上でステップを踏む水道橋博士 〉

3. 師匠のビートたけしさんとの数学談義

水道橋博士の師匠であるビートたけしさんは、

数学への関心が高く、

数学的な素養があります。

ここでは、

テレビ局の楽屋での

ビートたけしさんと水道橋博士の

ちょっとしたやりとりを紹介させていただく。

・ ・ 以下、水道橋博士のブログからの引用 ・ ・

ビートたけしの新刊小説『アナログ』(新潮社)を持ってTBSの『ニュースキャスター』の本番前の楽屋に伺った。

「お、どうした?」

「いえ、今日は未来の直木賞作家にサインをいただこうと思いまして」

「ヨイショがわざとらしいんだよ!」

などと言われながら、本の見返しに著者サインを頂いた。

「おい、これをヤフオクに出すんじゃねーぞ!」

ご機嫌がすこぶるよろしい殿に、

楽屋話のついでに大好きな数学の話を振ってみた。

「殿、最近、気が付いたことなんですが、殿が今まで『オイラの定理の解き方だけどよぉー』って、よく紙に数式を書いてらっしゃたんですけど、あの“オイラ”って自分のことではなく“オイラー”ってスイスの有名な数学者の話だったんですねー」

「なんだおい、オマエ、今までそんなのも知らなかったのかよ? 」

「え、ボクだけじゃないですよ!」

ボクと同様に周囲の殿番スタッフも今まで殿の一人称である「オイラ」と「オイラー」を聞き違えていたらしく、全員で長年の謎解きが解決出来てバカ笑いした。

「『オイラーの定理』ってのも、やたらに種類があってだな、そもそもオイラーってのは18世紀の大天才でよ、素数が無限にあることを証明してだな……指数関数と三角関数の関係をだな……」

と何時ものように殿の数学雑談は尽きることがなかった。

まさに、、

オイラーは、ニュートンとライプニッツから始まった微積分学を、

大きく、力強く、

前進させた数学者です。

〈 レオンハルト・オイラー, 1707 〜 1783 〉

4. バイタリティーあふれる水道橋博士の活動

水道橋博士の活動は、バイタリティーあふれています。

活動力がハンパない!

最近は、

イベント企画や本の出版に力を入れていますが、

昨年、

水道橋博士は、出版やイベントを企画するチーム

「虎人舎」を若手2人と立ち上げました。

メンバーは、、

水道橋博士、若林凌駕さん、金剛さん

つい先日は、

若林さんの故郷、

宮古島に3人で訪れていました。

〈 水道橋博士、宮古島にて 〉

〈 虎人舎、若手のエース、若林凌駕さん、金剛さん 〉

〈 FMみやこに出演 〉

〈 ブックスきょうはんにて 〉

水道橋博士の活動を、あえて数学にたとえるなら、

あっちに行ったり、こっちに行ったり、

振れ幅が大きく、それでいて前進している。

三角関数のサインのグラフ(サインカーブ)みたいだ。

次のような振動するグラフ。

とはいえ、

こんなに、なめらかではないかな?

もっと、でこぼこしながらも、

力強く前に進む、

三角関数をいくつか組み合わせたグラフ

こんな感じかも。

(投稿 : 2025.1.11)

私の新刊です。

水道橋博士から帯の言葉をいただきました!

(大和出版)

■ 関連記事

◆ 出版の準備をこつこつする、そして、水道橋博士の休日にほっこりする

◆ ずっと寝ていた今年のイヴ、そして、水道橋博士の「想い」に触れてしみじみする

■ 執筆者

松岡 学

数学者、博士(学術)

高知工科大学 准教授

大学で研究や教育に携わる傍ら、一般向けの講座を行っている。

アドラー心理学の造詣も深く、数学の教育や一般向け講座に取り入れている。

最近は、スピリチュアルへの関心が高い。

音楽(J-POP)を聴くのが趣味。

ファッションを意識し、自然な生活を心がけている。

出版物:『数の世界』ブルーバックスシリーズ、講談社。

『5歳からはじめるいつのまにか子どもが算数を好きになる本』スタンダーズ社。

『キララな恋愛や結婚生活を送るエッセンス』CLAP。

『アドラー心理学とスピリチュアルの境界で見つける本当の幸せ』ココCLAFT出版。

詳しいプロフィールはこちら

<お問合せ先>

※出版社様から、松岡学、きょんこさんへの執筆(出版)の ご依頼は、

こちらから直接ご相談ください。

(商業出版のみ前向きにご検討させていただきます)

※企業様などからのお仕事のご依頼もこちらから。

◆「数」の世界を数学的に探究したい方のための本

数の起源から始まり、、

実数、複素数、四元数、八元数への広がりを探究しています。

それらはそれぞれ、1次元、2次元、4次元、8次元の数とみなすことができます。

(分かりやすく書いていますが、やや専門的な内容です)

(ブルーバックス、講談社)

◆ 子どもの算数力アップを願う、お母さんのための本

子どもの算数力を育てる接し方を、

アドラー心理学にもとづいて書かれています。

実践しやすいように具体的に書かれています。

(スタンダーズ社)

◆「恋愛・結婚生活 × アドラー心理学」の本

大切なパートナーと幸せになれるような、

アドラー心理学のエッセンスが詰め込まれています。

日常生活にアドラー心理学を実践したい方に向けた本となります。

(CLAP)

◆ 現実思考とスピリチュアルの境界領域で幸せを見つけるための本

アドラー心理学とスピリチュアルを実践することで、

幸せになるための本。

数学・物理学の視点についても書いてあります。

(ココCLAFT出版)