皆様こんにちは。

毎度おなじみ美軌模型店です。

エコノミーな201系をそれなりに仕上げよう!

その21

新しいことをやってみる時は

だいたい一発で最善の答えを当てられないもので

それを考えながら作ることは

模型作りの最大の愉しみのひとつでもあるのですが

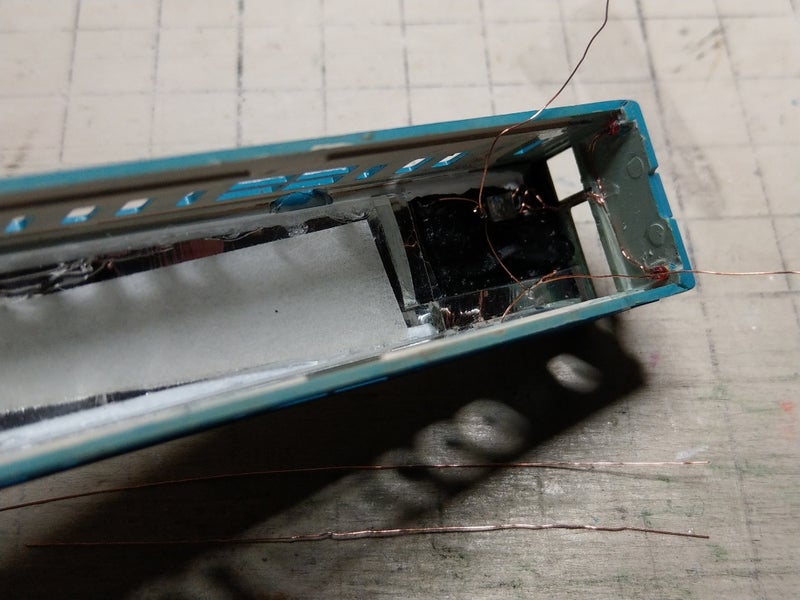

手探りのアクリル板作戦、

とりあえず今回はこんな感じの

光拡散&均等化作戦と相成りました(^^)

これまで棒を使った導光方法では

光を出す白テープの間隔や面積を変えることで

光源から遠い方を優先して貼ってましたが

よく考えてみたら

こうして長い二等辺三角形にしてやれば

完全に距離と比例して面積が増えますよね。

そして、光源側のアルミ蒸着テープ、

マイラップを貼った方は

LEDが直接照らしてしまわないための調整のものです。

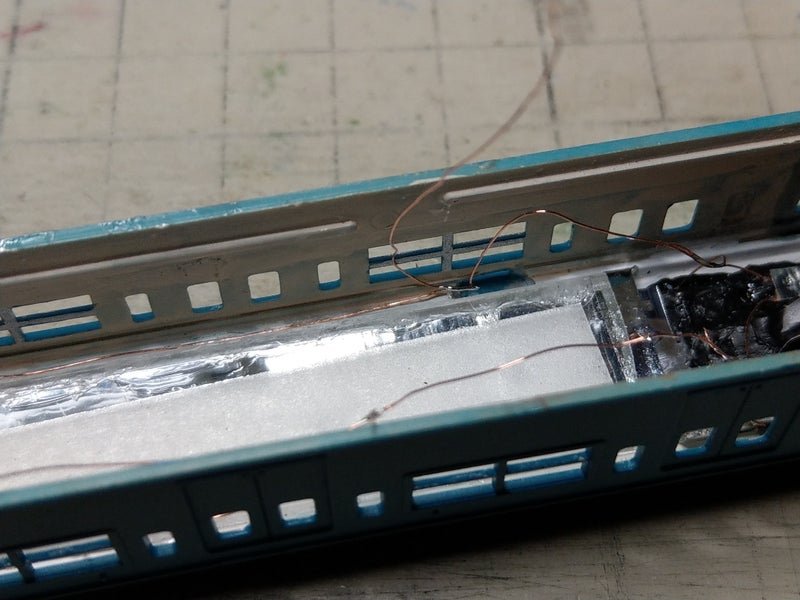

結果はこんな感じです。

面積・体積が大きく、効率が良いはずなのに

棒方式に比べて明るくなりにくいのは

ひとえにアクリル板の切り口から抜けてしまい

遠くに光がとどいていないから、

という、セオリーどおりの結果ではありますけども

まあ想定の範囲ですね(^^)

暗いところで見るとまずまずです。

明るいところで走らせることが圧倒的に多いので

室内灯はデフォルメして明るくしてやった方が

ちゃんと主張してくれるものですから

模型としては僅かに物足りない光量ですけど

本当にリアルな光量という意味では

これくらいが程よいという解釈もできます。

今回はこれで良しとします。

ところで今気付きました。

アクリル板レンズの運転台側、

これまで話題にした事がありましたっけ?(^^;

今回わざわざ作り方を変えてまで

やってみたかった事なのに扱いが雑すぎましたね(笑)

こうなってます。

ライト部分をのこぎりで欠き取り、

前面の行先表示の部分だけ伸びる形にして

その棒状の部分にはアルミ蒸着テープを巻いて

軽く遮光して取り付けています。

この段階で電気関係の取付も終わりましたので

配線もまとめておきました。

上の写真では、ヘッド&テールライトの配線を

軽くよじってハンダ付けして

長い方を残して1本にまとめ、

下の写真では、その線と室内灯の線を

同様にまとめて代表一名を前に。

今回はテープを貼る場所の余裕がないので

線に微量のゴム系接着剤をつけて

そのへんのカドに押し込んでおきました。

この方法の長所は

引き回しが簡単で天井がゴチャゴチャしない事、

短所は取り外しが現実的に不可能な事。

また外したり加工したりする可能性がある場合は

剥離が容易なテープ式がいいのですが

この車両はたぶん二度といじらないと思いますので

これをもって完成形とします。

そんな時はこれでいいと思います(^^)

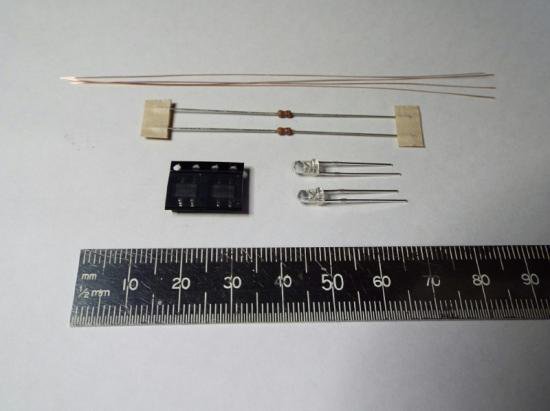

ちなみに、切り落とした数センチの銅線は

加工終了まで保管しておくのが吉。

今回は1cmほど残して何とか足りましたけど

その数センチに泣くこともあるのです。

それでも足りない時のため、

また他社さんの部品を使って作る時のために

「無被覆銅線」として別売りもしてますので

ご参考までに(^^)

別に上の写真と変わりませんが

ライトの取付を完了したので記念撮影(笑)

まだ少し花札みたいに放射状の光線が見えますけど

これよりは大幅改善ですね(笑)

これで室内灯もキマリです。

あとは同様に、×4。

但しパンタ車は取付足が引っ掛かりましたので

レンズ側に穴をあけてクリアしておきました。

あっ・・・

もしかして、ロスの発生するこちら側を

光源側にした方が良かったかな??

いやいや、一番手前に障害物があると

光の成分が一番強い中央部の発光が

奥まで届かないっぽいのでダメですね。

効率は悪い部分もありますけど

考えながら作るのは楽しいですね(^^)

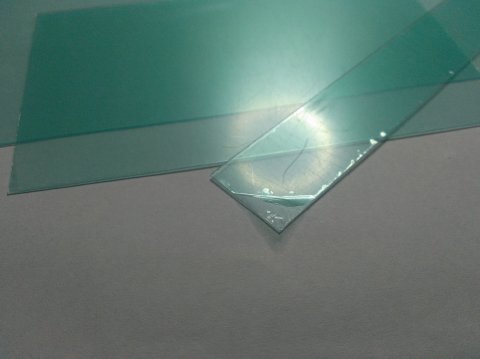

そろそろ終わりが見えてきました。

中間車2両はこれにてライトまわり完成

(くっつけただけの簡単工作ですね)、

あとは先頭まわりの遮光をしてやれば

窓ガラスをつけて

室内の仕切と腰掛をつけて

集電加工して完成です。

・・・まだ先が長いな(笑)

ではまた明日(^^ゞ

-☆☆-☆☆-☆☆-☆☆-☆☆-☆☆-

美軌模型店公式Facebookページ開設しました!https://www.facebook.com/makingrail/

皆様のいいね!とフォロー、

どうぞ宜しくお願い致します(^^)

-☆☆-☆☆-☆☆-☆☆-☆☆-☆☆-

「いいね!」と思ったら、おひとつクリック!

![]()

にほんブログ村

鉄道コム

鉄道コム

![]()

応援よろしくお願いします(*^^*)

-☆☆-☆☆-☆☆-☆☆-☆☆-☆☆-

工作記大募集中!!

美軌模型店サイト「みんなの工作室」は、模型屋さんのショウウウィンドウのように、お客様同士で作品を見たり飾ったりするのをお楽しみいただくコーナーです。

当店製品に何か関連があるものでしたら、車両・レイアウトなどジャンルは問いません。

もちろん初心者からベテランまで大歓迎!

ご応募の方に粗品進呈中です。どしどしご応募くださいね!

>>>詳しくはこちらまで!

↓↓「みんなの工作室」は、こちらからどうぞ

集電加工&電子工作編!!

きらめきライト工作 「水平型&垂直型」編!!

きらめきライト工作 「室内灯&Bトレイン」編!!

ディテールアップ編!!