先月手に入れたアルフェのエンドピンは以下の記事で紹介していますが、その続きです。

それは、これまで10mmの太さのエンドピンしか使った事が無かった事もありますが、自分には8mmは細いんですね。

細いと言う事は「たわみ」も大きく、特にエンドピンを長く出して使っているとビブラート等でかなり楽器が揺れます。

このアルフェは50cmの長さですが、自分は40cmくらいは出していますので、この揺れが非常に気になります。

又、エンドピンストッパーを使っていると、ハイポジション等で前傾方向へ力を掛けるとその方向へたわむ為、ローポジションへ下がった時に、その力が緩むと、その瞬間、たわんだ力で「ポン」とエンドピンストッパーが前に出る事があります。

アルフェコと言う制振性の高い金属は鉄にアルミが混ぜてあると言う事で比重も軽いのですが、アルミを混ぜている分、硬度は純粋な鉄と比較してそれ程高く無い筈ですので当然と言えば当然でしょう。

普段から8mmを使って慣れている人やあまりエンドピンを出さない人はそれ程関係ないと思いますが、その問題と8mmを使ってみた印象から、少々思う所もあり、10mmを手に入れてみました。

結論から言うと8mmと10mmでは太さから来る特性が異なる為、どちらも捨て難い(笑)と言う困った事になってしまいました。

取り敢えず、ピアノ伴奏がある曲やオーケストラ等は10mm、無伴奏や室内楽、室内等音響の悪い場所での演奏では8mmが良いのでは無いかと言う印象で、但し、このアルフェとエンドピンストッパーKanadeを使うか床に刺すかと言う組み合わせによっても変わる為、余計に悩ましい事になりました(笑)

又、場所や条件によっては元から使っている「シングルアイ」10mmも悪くない。と言う再発見もあったので、当面はこの3本をチェロとコントラバスで使い回そうと思っています。

まあ、これは、自分の楽器が8mmも10mm(コントラバスは8mmでは曲がると思うので使いません)も使えるインナーコレットホルダー(見附精機製)を使っているから可能なので、一般的な話では無いかもしれません。

ちなみに、当初は、既に8mmを使っている為、株式会社アルフェコのやっている「お試しプラン」と言うのを利用してみようと思い、問い合わせてみましたが「試用期間1週間で供託金1万円」と言う事で、以前、同様のお試しプランを利用したステンレス製のエンドピン「シングルアイ」の場合だと、「2,000円で1ヶ月利用可能」であった事と比較すると高価でしたし、供託金を払い、その後購入する場合の合計は結局、最初から以下で購入する方が安かったのもあり、結果的に、試用せずに購入しました。

まあ、こんな物を2本も買って、同じ楽器で比較する等と言う話はあまり無いと思いますので、参考になればと思い詳しく紹介します。

実際、購入して比較してみましたが、特性等は8mmから推測して、直径が太くなると「こんな感じだろう」と予測していましたが、ほぼその通りであったのと予想を良い意味で裏切る効果があった為、今現在、師匠の門下生の発表会向けでBeethovenのチェロ・ソナタ3番の3楽章を練習している為、10mmをメインで使う事にしました。

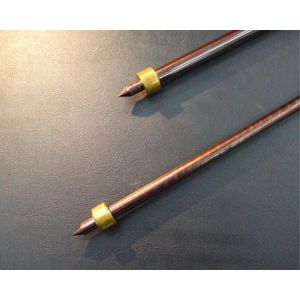

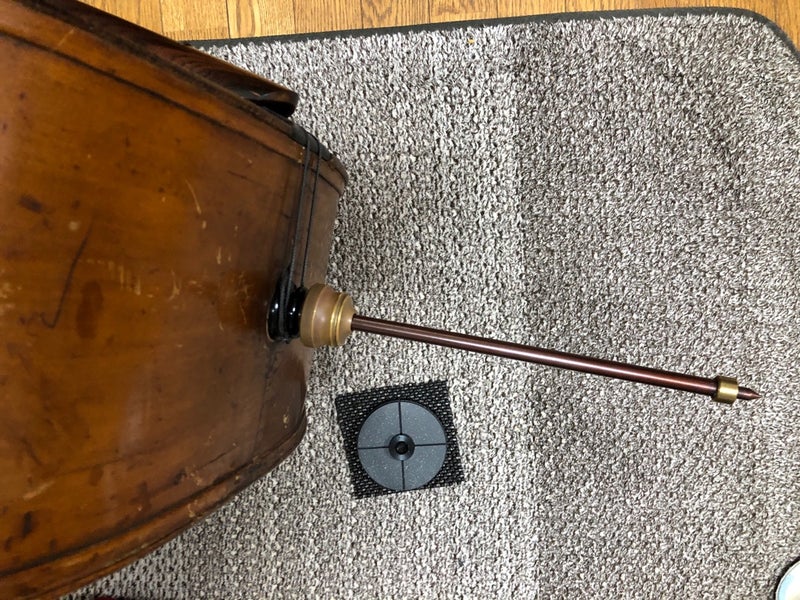

写真の上からアルフェ8mm、10mm、シングルアイ10mmで、エンドピンストッパーはKanadeを使っています。

コレットホルダーのキャップは音響的にコントラバス用はマイナスとなりそうでしたので、10mmの場合もチェロ用の小さなキャップを使っています。

自宅ではエンドピンが床に刺せない為、Kanadeの効果も試してようもと、弦楽器工房まつもとさんのスタジオ201でピアノ合わせがあった為、テストしてみました。

又、レッスンでも師匠に自分の楽器を弾いて頂いて演奏の印象と聴いた印象を確認しました。

これだけでも総額は12万以上しますからゴルフの高級ドライバー1本分はありますね(笑)

人から見たら高々金属の棒っきれや石の様な塊が何故そんなに値段が高いのか分からないでしょうが「道楽」とはそう言うもんですね。

まあ、自分も良く分かりません(笑)

自分の場合、10mmはコントラバスで利用出来ますので、多少は無駄にはなりませんが。。

以前の記事を読まれた方はご存知かもしれませんが、アルフェで作られたエンドピンとそれ以外のエンドピンは方向性が全く逆の物と考えて良いと思います。

以前も記事で書きましたが、一般的な金属材料のエンドピンの効果と言うのは、木製の床面との音響インピーダンスの違いによる反射を含めた「正帰還」による物だろうと私は考えています。

エンドピンを作っている材料等の特性で楽器の音(響き)をサポートするのが、従来利用されていた様々な材料やハイブリッドタイプのエンドピンであり、例えば、自分がそれまで使っていたシングルアイの場合は鉄と殆ど同じ重さで硬いと言う焼入れしたステンレスの特徴から、重さにより楽器の残響や音量が増加し、焼入れして硬度を上げる事による高域の音響特性の向上で音色に輝きが増す。と言う特性が出ます。

個人的には単独の材料で作られた方向性のエンドピンとしては楽器の響きをサポートするエンドピンとしてはこれ以上の材料は無いだろうと思います。

作るとすれば様々な材料を組み合わせたハイブリッドタイプと言う事になると思います。

これはこれで悪くないと思いますが、反面、楽器に対して「余計な事(味付け)」をしているとも言え、例えて言えば「化粧美人」と言うのはどうでしょうか。

その化粧が良く似合っている場合は良いのですが、場合によってはその人に合わない化粧もあるのと同じで、楽器も同様です。

場合によっては開放弦等を弾いたパッと聴いた印象はこれらの味付けをするエンドピンと比べると「地味」と言う印象になりがちだと思いますが、「素肌美人」と同じで、元が良ければ化粧が不要と言うのと同じ様に、良い楽器になればなるほど、又、実際に曲を弾いていれば弾く程、効果があるかもしれません。

そんな抽象的な話では分かり難いでしょうが(笑)、例えば、先のシングルアイの場合、エンドピンによって明るく響く音は常に発生する為、ppでの抑えたやや暗めの響きが上手く作れなかったりしていました。

当初は弦や弓の問題と思って、弦を音色の落ち着いたアリオーソにしてみたり柔らかい音の出る弓を新しく手に入れようかと思ってましたが、これらの悩みは後述する様にアルフェで解決しましたし、速いパッセージの場合だとシングルアイの持つ残響効果により音離れが悪い場合が演奏を邪魔するケースもあったりしますし、又、多く発生する倍音によって正しい音程(基音)が分かり難くなると言う事もあります。

ゆっくりした曲を家の中で弾いて楽しむ様な場合であればそれでも問題は無いと思いますが、技術的にも高度なものが要求されるレベルの曲をホール等で演奏する必要がある時は、この手の効果は支障になる事もあるでしょう。

多かれ少なかれ、一般の金属材料を使っているエンドピンはこの重さによる響きと材料の音響特性による得意な帯域の差によって音作りをしていると言って良いでしょう。

ある意味、金属ではないカーボンやロシアのオケ等で見掛ける太い木製のエンドピンに関して言えば、「軽い」、音響特性が楽器(木製)に近い等によって楽器の音色を活かすと言う点では近い所があるかもしれません。

一方で、アルフェの場合は、これらと全く逆の発想。と言ってもスピーカー等で利用するインシュレーターの世界では常識だった様ですが、音源と音源の置かれている設置環境を出来るだけセパレートする事により、床面へ響きが逃げる事を防ぎ、付近に置かれている物等の共振等を防ぎ、音源の純粋な音を再生する事を目的とした材料によって作られています。

これに関しては株式会社アルフェコのウエブサイトを見られるのが良いと思いますが以下の様に書かれています。

『人が、いい音であると感じるにはいくつか条件があり、インシュレーターはその条件を満たさなければなりません。

その中でも、重要視されるのは以下の3点です。

1.密度(剛性)が高いものであること

音に厚みが増す。音色にどっしりとした重量感が得られる。

2.硬度の高いものであること

音の立ち上がりや、低音の不明瞭さが改善され、輪郭のはっきりした音になる。

3.微振動に制振効果があること

共振が少なく、音がクリアーになる。

これまで実現が難しかったこの3番目の条件をも満たすのがアルフェです。 アルフェは微振動に制振効果があり、低音域のみならず中・高音域までの音域での音質改善に効果を発します』

1、2に関しては実はシングルアイでも実現していた事で、書かれている様に3に関する事がアルフェの特徴でもあります。

ちょっと考えると「何だ。響きが無くなるのが何が良いんだよ」と思いますし、実は私もそう考えていました。

先に書いた様に、端からエンドピンによる正帰還の効果は必要と考えていた為、振動を抑制するなど、楽器にとって百害あって一利なし。と思っていました。

ところが実際に使ってみると、楽器自身が持つ響きを邪魔しないと言う事がどれだけ大切かと言う事が良く分かった為、今回、アルフェを購入した後に、同様にインシュレーターの発想で作られているエンドピンストッパーのKanadeを購入した訳です。

何故なら、音の印象は求める音も含めて様々ですから、何が良い音と言うのは一概に言えませんし、先の「化粧美人」の話しではありませんが、スッピンでも綺麗な人はともかく、派手めな化粧が好みの人も居れば薄化粧が好きな方もいらっしゃいますし、化粧でカバー出来るのであればそれはそれで悪くないですからね。

弦で言えば、ラーセンの音色が好みかヤーガーの音色が好みかと言う事でも異なると思います。

その為、方向性だけを書こうと思いますが、先ず、印象として倍音に関して言えば、弦を含めた楽器の持つ響き以上は増やす事は無い様です。

これはアルフェの材料による特性ですが、微小振動の吸収が良いと言う事から来ていると思いますし、経が太くなるとその傾向は顕著となります。

その為「ギラギラ」と言う様な金属的な音は減少する様で、音色が柔らかくなる方向へ行く様です。

例えば、弦で言えば、最近「普通」を考慮して、ADはラーセンオリジナルGCはスピロコアのタングステンと言う一般的なセッティングとしていますが、アルフェを使うとスピロコアのGC線の持つ金属的な響きが無くなります。

又、シングルアイの場合だとラーセンオリジナルはやや安っぽい音色がする為、音色が落ち着いたアリオーソの方が好みでしたが、テンションが高すぎる為、オリジナルを使っていたところ、アルフェを使うとアリオーソ並の落ち着いた音色に変わりました。

逆に言えば、アリオーソを張ると一層落ち着いた→野暮ったい音になる傾向がありました。

又、ウルフと言うのは表板と裏板の振動の位相差によって発生すると言われますが、このウルフもある意味、全体の振動に対する「不要な」振動=ノイズに属する物だと思いますが、ウルフが低減される様です。

これは8mmでは良く分からなかったのですが、今回10mmを使ってみて体感し、従来利用していたKrentzの位置を効果が少なくなる方向へ動かしました。

やはり、Krentzも他のウルフキラーもそうですが、響きを抑制する為、このウルフキラーの効果を減らす事によって楽器の響きが一層増した気がします。

※以前の記事を読んでこのアルフェを購入されたFacebookのチェロ弾きの知人が同様にウルフが少なくなったと書いていましたが、その知人も10mmを買っていました。

これは予想外の効果で、これがある意味8mmと10mmの違いを端的に表していると思いますが、太さにより材料の特性が顕著に出ると言う事でしょう。

又、経が太くなりエンドピンが重たくなると言う事はやはり低音に関して言えば効果的だと考えられます。

これはアルフェに限らず他の材料、例えばタングステン等も同様ですが、エンドピンの持つ重さが楽器の振動に対して「慣性」として働く為だと思いますが、シングルアイも同径のアルフェよりも重い為、低音はアルフェ以上に増強される印象です。

但し、通常の材料の場合、増強されるのは必要な振動以外のノイズも同様に増強される事に加えて、弓で弦をとらえた後に振動が始まるまでの間の僅かな時間にエンドピンの重さが増えた為、楽器の振動の始まりを抑制する結果(重たい物を動かす場合に力が必要となるのと同様でしょう)上手くとらえきれない場合、立ち上がりにノイズが出やすかったりする為、速いパッセージ等で扱いにくい事がありますが、アルフェの場合はこの雑音が抑えられる傾向となりますので、8mmと比べて音量は増えますがノイズはそれ程増えない様ですし、右手は同径のシングルアイよりも扱いやすいと思われます。

つまり太さに比例して楽器の音量は全般的に増える傾向となりますが、一方で、材料の特性である制振性も顕著化する様です。

又、これらの効果はKanadeを使う方がより明確に現れる様で、音量に関しては顕著でした。

床材の材質等によってと先のスタジオで床に刺して弾いた場合、これらの振動が床に伝わる事で効果が低減されてしまう印象でした。

考えれば、エンドピンが床に接している場合、振動は確実に床へも伝わりますので、エンドピンそのものが振動を吸収する素材であれば、エンドピンによる床の反射により振動が還る「正帰還」の効果は通常のエンドピンよりも低減する筈ですので、床面の状態の影響は大きいかもしれません。

Kanadeを使うと、床による影響を低減する為、アルフェの効果も顕著に感じられると言う事でしょうが、これに関してはもう少し様々な場所で使ってみる必要があると思います。

8mmと10mmの効果の違いに関しては、8mmの方が楽器の残響がやや長く残りやすい印象です。

これは単純に経が細い方が材料が少ない為、振動吸収の効果が少ない事とエンドピンの細さから来るたわみで楽器が振動しやすい為と言う事では無いかと思います。

これらもあってか、8mmの方がやや音色が柔らかくなる印象で、無伴奏の様に全ての音を自分で作る場合、楽器の響きが残りやすい為、音の繋がり等が楽になる印象でした。

反面、10mmの方は残響がやや少なめになりますが、全般的な音量の増加もあり、やや強めに基音が鳴るのか、楽器の音が明確となる印象です。

その為、速いパッセージ等の粒立ちが良い為、フレーズが分かりやすくなります。

但し、残響が少なくなると言っても良く響くホール等であれば、基音がしっかり鳴っていれば楽器自体の不要な残響は返って演奏の妨げになるかもしれません。

ある意味、ソリスティックな音を求める場合は10mmの方が良いと思いますが、その為にはしっかり楽器を鳴らす右手のテクニックや左手のビブラートや音を繋げる為のテクニック、もちろん、音程も明確になりますので、総合的な技術が必要となると思います。

私が最初に、8mmと10mmでは適した場所や曲があると書いたのはそう言う事です。

チェロに関しては、師匠の楽器(10mm=現在見附精機製のチタン+真鍮を利用)でも試奏して頂きたかったのですが、このエンドピンは10mmは呼び径であり、実際は9.8mmの為、師匠のエンドピンソケットは一般的なネジ固定式のもので、師匠の楽器では固定が出来なかった為、使えませんでした。

かなり興味を持たれていて残念そうでしたが、ソケットの交換等は楽器への影響も大きい為、プロは中々やらないでしょうから現状では使えないと言う事です。

これは注意するべき点で、この経の差によって使えないソケットがあると言う事で、もし購入される場合、自身の楽器のソケットを確認するか、取り扱っている店で試奏してみる必要があると思います。

インナーコレットホルダーの場合は締め付けるコレットに幅があり、自分が使っている物は10〜9mmの間のエンドピンが利用出来る為、問題はありませんでしたが、アルフェの10mmを挿して、シングルアイ(こちらは実際も10mm)を挿そうとすると穴径が小さくなっている為、一度キャップを外してコレットを出して挿しなおす必要がありました。

その為、師匠には自分の楽器を弾いて、8mmと10mmを弾き比べて頂きましたが、師匠が弾く自分の楽器の音を聴いた印象も実際に弾いている印象と同じで、師匠も「自分なら10mmを使う」と言われていましたが、そうだと思います。

又、コントラバスに関しては、自宅ではシングルアイとアルフェでの違いが分かり難かったですが、音量的なシングルアイとそれ程差がない気がしますが、倍音に関する傾向はチェロと同じ様な印象で、演奏に関してはアルフェの方が(特に低い音)音が出しやすい様な印象でした。

まだまだ、新型コロナの影響で、本番はおろか合奏などの練習すらまともに再開してないオーケストラが多く、自分が参加しているオーケストラでもチェロの方は練習は未だ再開されておらず、コントラバスで参加しているオーケストラが何とか弦と管で時間差で練習している状況です。

もう少し、広い場所で試してみたいところですが、又、そのうち気がついた事があれば記事にしたいと思います。

9月11日追記)

2ヶ月程使用した結果、現在はチェロ に8mm、コントラバスに10mmを使用しています。

どうもチェロ に10mmを使用すると、チェロ の響きを消され過ぎてしまうので、言ってみれば乾いた感じの潤いの無い音になってしまいます。

つまり、効果があり過ぎると言う事だと思います。

ただ、これは元の楽器の音色によっても変わる筈です。

元々、落ち着いた音色のドイツのオールドなので、これが、パワーのある新作で、倍音が強すぎる為、ギラギラしている音を少し落ち着いた音にしたい場合は10mmの方が良いかもしれません。

そうすると楽器の芯の音をしっかり鳴らしてくれると思います。

自分の楽器は8mmの細い方が響きを残したまま、程よく微小振動を消してクオリティの高い音にしてくれる印象で、音作りに困らなくなりました。

コントラバスの場合は楽器が大きいので10mmを使う事で、5度調弦のやや雑味の多い響きを抑えてくれて、やはり音のクオリティを上げてくれる様です。

太さに関する問題(楽器が揺れやすい)等は慣れて来た様で気にならなくなりました。

但し、油断するとインナーコレットのチャックが緩んで来る時があるのでしっかり締める必要があります