3月初旬のこと、ちぃさんと上野で待ち合わせ。

またまた時系列を飛び越えての時事ネタのアップ。

春の足音はすぐそこまで来ているが、落葉樹はまだ裸のまま。

でも枝先を観察すると、新芽は着実に膨らみつつある。

上野公園には花が絶えることがなく、よく維持管理されている。

向かったのは、東京都美術館。

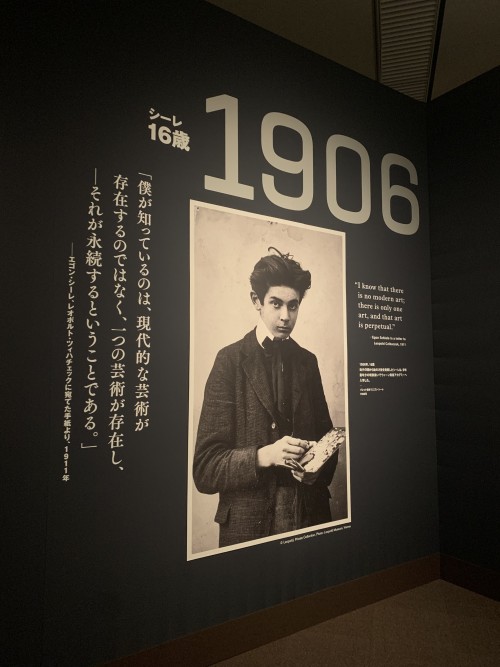

今回鑑賞するのは、「レオポルド美術館 エゴン・シーレ展」。

ポスターに使われている絵は代表作の一つ、「ほおずきの実のある自画像」(1912年)。

東京都美術館に来ると、どうしてもここで撮影してしまう。

この球体は、彫刻家の井上武吉氏の作品、”my sky hole 85-2 光と影”。

いよいよ館内に入場。

館内には別のポスター。

これも代表作の一つ、「母と子」(1912年)。

「エゴン・シーレ展」は、1月26日から4月9日まで開催されている。

この自画像、実は本人にそっくり。

まさにナルシストの面目躍如といった自画像だ。

エゴン・シーレ展の概要は、こちらをご参照ください。

コロナ前、最後の海外への旅は、ウイーンとドゥブロヴニクだった。

オーストリアは14回目、クロアチアは3回目の訪問。

ウィーンでは美術史博物館やベルヴェデーレ宮殿で絵画鑑賞をしたが、レオポルド美術館には訪問していないので、今回は嬉しい企画展。

ウィーンでの絵画鑑賞記事はこちら。

今回の展示は、14の章で構成されている。

エゴン・シーレの作品が50点も出品されているだけでなく、同時代を代表するウィーンの画家たちの絵を含め、120点という充実の展示。

でも残念ながら、第9章の風景画を除き、撮影は禁止。

第1章 エゴン・シーレ ウィーンが生んだ若き天才

エゴン・シーレは1890年オーストリア生まれ。

展示の始まりは1906年、エゴン・シーレ16歳。

(写真はTokyo Art Beatからお借りしました。)

若くして絵画の才能を発揮し、16歳の若さで特別扱いでウィーン美術アカデミーに入学。

エゴン・シーレ「レオポルト・ツィハチェックの肖像」1907年 豊田市美術館蔵

(写真はJBpressオートグラフからお借りしました。)

14歳で父親を亡くしたシーレの後見人となった叔父の肖像画。

17歳の若さで描いた作品とは驚き。

第2章 ウィーン1900 グスタフ・クリムトとリングシュトラーセ

ここでは1900年前後のウィーンを代表する画家たち、コロマン・モーザー、グスタフ・クリムト、カール・モルの絵が紹介されている。

第3章 ウィーン分離派の結成

ここでは、主としてウィーン分離派の画家たちが描いた「ウィーン分離派展」のポスターが展示されている。

1907年、シーレはクリムトにその才能を認められる。

シーレ「僕には才能がありますか」。

クリムト「才能がある? それどころかありすぎる」。

エゴン・シーレ「装飾的な背景の前に置かれた様式化された花」(1908年) レオポルド美術館蔵

(写真はアート名画館からお借りしました。)

この時代の絵にはクリムトの影響が色濃く感じられる。

第4章 クリムトとウィーンの風景画

ウィーン分離派にとっても、風景画は重要な画題の一つだった。

第5章 コロマン・モーザー 万能の芸術家

ウィーン分離派の一人、コロマン・モーザーに焦点を当てた展示。

コロマン・モーザーは絵画、グラフィック、工芸、ファッション、家具、舞台美術、装幀、お札などで幅広く活躍。

コロマン・モーザー「洞窟のヴィーナス」(1914年頃) レオポルド美術館蔵

(写真はMEISTERDRUCKEからお借りしました。)

ここで展示されている6点の中の1点で、代表作の一つ。

第6章 リヒャルト・ゲルストル 表現主義の先駆者

リヒャルト・ゲルストルはウィーン分離派のスタイルに飽き足らず、精神の内面を表出した表現主義的作品を描いた。

作曲家、アルノルト・シェーンベルクの妻と不倫関係となったが、妻がシェーンベルクの元に戻ったことから、1908年に25歳の若さで自殺している。

![μonet on Twitter: "1883年9月14日 [訂正] リヒャルト ...](https://msp.c.yimg.jp/images/v2/FUTi93tXq405grZVGgDqG_omiYkNVym1Sd6g5T38MuTxrPVhjx2SaOSNMa8T6E56QajjQnniPtk93Ud_9MAW_UaVyPM2oMOzO7OqapMlEaDbRAWtbi2q97zRW_ggiAnxDYfFcDmbb6thnxQ1vewTqWBhSE5aZ5oUaeO2re1e0z8=/BxfRbAVCUAAJYs_.jpg?errorImage=false)

リヒャルト・ゲルストル「半裸の自画像」(1902/1904年)レオポルド美術館蔵

(µonetさんのTwitterからお借りしました。)

この表現主義的自画像は、エゴン・シーレに大きな影響を与えたのだろう。

第7章 エゴン・シーレ アイデンティティーの探求

「僕の粗野な教師たちは僕にとって常に敵だった。今僕は自分の人生に命を吹き込まねばならない!」(1910年7月、手稿より)。

1909年、美術アカデミーの旧態依然とした体質に反発して自主退学したシーレは、友人らと「新芸術家集団」を結成する。

「新しい芸術家というのはごくわずかしかいない。それは選ばれし者にほかならない」(1914年のシーレによる新芸術集団の宣言)。

エゴン・シーレ「ほおずきの実のある自画像」(1912年)レオポルド美術館蔵

「僕はクリムトを知り尽くした。それはこの3月までのことで、今の僕はその頃と全く違っていると思う」(1910年11月、シーレからヨーゼフ・ストルツィゴウスキーに宛てた手紙より)。

シーレはクリムトの影響から脱し、自画像を描くことにより、自身の苦悩や葛藤をカンヴァスの上にぶつけて描く、表現主義的な画風を確立していく。

生涯に描いた自画像は200点以上、様々なポーズをとり、自己表現を追求した。

エゴン・シーレ「自分を見つめる人Ⅱ(死と男)」(1911年)レオポルド美術館蔵

(写真はアート名画館からお借りしました。)

自身の後ろに居るのは、もう一人の自分、それとも死神、または背後霊なのだろうか。

内省的な自己表現、それとも死への恐れ。

エゴン・シーレ「叙情詩人(自画像)」(1911年)

(写真はART de DATEからお借りしました。)

実はこの絵が好きだ。

強烈な自己表現であると共に、ナイーヴさを感じる。

そしてクリムトの影響から脱したと言いながら、まだクリムトへの郷愁を感じることができる。

第8章 エゴン・シーレ 女性像

シーレの作品の中で、自画像と共に女性像が重要な地位を占めている。

エゴン・シーレ「悲しみの女」(1912年) レオポルド美術館蔵

(写真はMUSEYからお借りしました。)

シーレは1911年から1915年まで、4歳年下のワリー・ノイツェルという女性と同棲し、彼女をモデルに多くの作品を制作している。

しかしシーレはワリーが労働者階級の母子家庭育ちだったことを問題視し、献身的に尽くしてくれたワリーを捨て、結婚相手には良家の子女エーディト・ハルムスを選んだ。

シーレの酷い裏切りのあと、ワリーは赤十字の看護師になるが、1917年に猩紅熱を患いこの世を去ってしまう。

モデルのワリーの後ろには、シーレの顔が描かれている。

この絵は二人が出会った翌年に描かれたもので、赤毛のワリーが黒髪に描かれ、黒髪のシーレが赤毛に描かれているのは、二人の内面的な繋がりの強さを表現しているのだろうか。

しかしこの後のストーリーを知った目で見ると、シーレがいけ好かない自己中心的人物に見えてしまう。

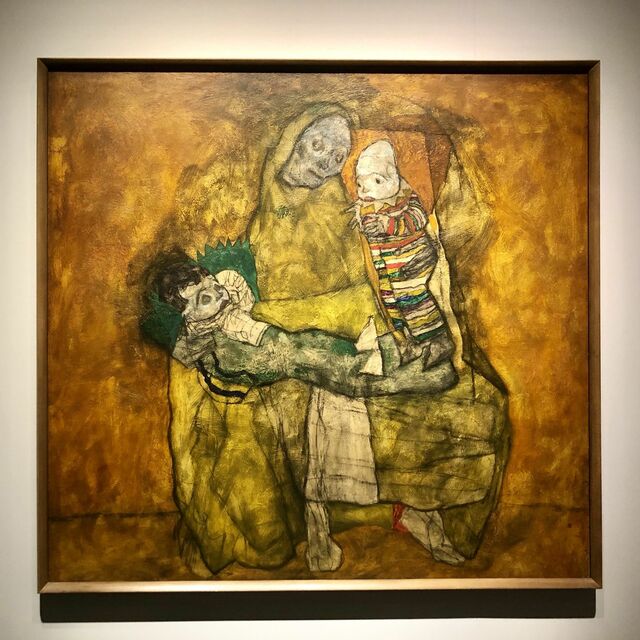

エゴン・シーレ「母と子」(1912年) レオポルド美術館蔵

(写真はasahiからお借りしました。)

もう一つ目を引くのが、この絵。

母と子というキリスト教の聖母子を連想させる構図でありながら、母親は外界を遮断するように強く目を閉じ、子供は何かに怯えたように目を見開いている。

広げられた手にも緊張感が漲る。

シーレの絵は見る者の心をかき乱し、不安感を抱かせる力を持っている。

この絵は筆ではなく指で描かれていて、一部にシーレの指紋が残っている。

エゴン・シーレ「母と二人の子どもⅡ」(1915年)

(写真はJBpressオートグラフからお借りしました。)

この絵も心穏やかに観ることはできない。

キリストを抱く聖母マリア、ピエタの構図を取りながら、母も膝の上の子供も死者のような蒼白な顔。

伝統的なキリスト教社会への挑戦なのだろうか。

そしてもう一人の子どもには”どこでもドア”から抜け出してきたような違和感があり、生命、生まれ変わりを表現しているようにも見える。

上野の東京都美術館でちぃさんと過ごす、絵画鑑賞の楽しい午後は続きます。