今週の特集記事のテーマは

世界シェア8割の商品を持ち、営業利益率40%という

最強製造業。

それが今、株式市場を沸かせる産業用ロボットメーカー、

ファナックだ。

米アップルや独自動車大手も、ファナック無しでは

成り立たない。

極端に少ない情報開示から、実態はベールに包まれて

きたが、最大80%という大胆な株主還元策を打ち出し、

話題の中心に躍り出た。

富士通の傍流部門から始まったファナックが、

なぜここまで強くなったのか。

あえて常識の逆を行く、異様なビジネスモデルが

そこにはあった。

(『日経ビジネス』 2015.06.08 号 P.026)

ということです。

孤高の製造業

ファナック

利益率40%を生む異様な経営

(『日経ビジネス』 2015.06.08 号 表紙)

「日経ビジネスDigital」 2015.06.08

今特集のスタートページ

(『日経ビジネス』 2015.06.08号 PP.026-027)

「日経ビジネスDigital」 2015.06.08

第1回は、

「PROLOGUE 利益の最大8割を株主還元

満額回答に隠された真意」

を取り上げました。

第2回は、

「PART1 あえて常識の逆を行く

『異様』なのにはワケがある」

を取り上げました。

最終回は、

「PART2 偉大な父との葛藤

カリスマを継ぐ『雑用係』の意地」

「PART3 稲葉善治社長が独白

創業者がいなくても勝ち続ける」

をご紹介します。

今特集のキーワードは次の5つです。

株主還元

黄色いロボット

高収益

カリスマとの葛藤

永続性

今週号の表紙と特集の写真をご覧になって、

お気づきの点があると思います。

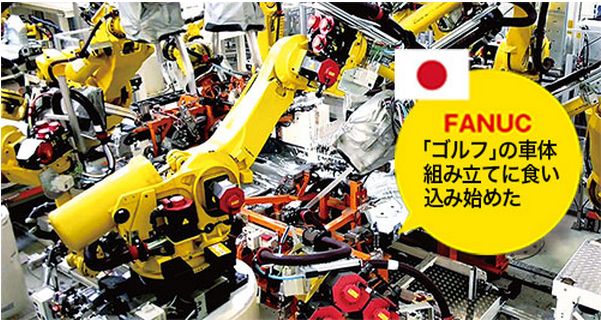

ロボットの色が黄色であることです。

黄色は、ファナックのコーポレートカラーであり、

「戦いの色」だそうです。

今年になって、緑のロボットを発売したそうです。

緑はエコカラーです。

黄色いロボットと緑のロボットの違いは、

何でしょうか?

黄色いロボットは、ロボット単独で動きます。

黄色いロボットが動いている時には、

人は近づけません。危険だからです。

一方、緑のロボットは人と一緒に作業をします。

仮にロボットアームが人にぶつかっても安全

です。なぜなら、人に接触した瞬間に停止する

ようになっているからです。

ファナックという社名には、馴染みがないかも

しれません。BtoB(企業向けビジネス)の会社

だからです。

一般人が製品を目にすることが殆どないから

です。

NC(数値制御)装置や産業ロボットメーカーとして、

国内外で圧倒的な地位を築いています。

ファナックは、当初は富士通ファナックでした。

富士通の一部門に過ぎず、しかも傍流でした。

その後、富士通ファナックは富士通から独立し、

ファナックとなりました。

ファナックの創業者は、富士通でNC装置やロボット

部門の責任者であった、稲葉清右衛門氏です。

カリスマと言われています。

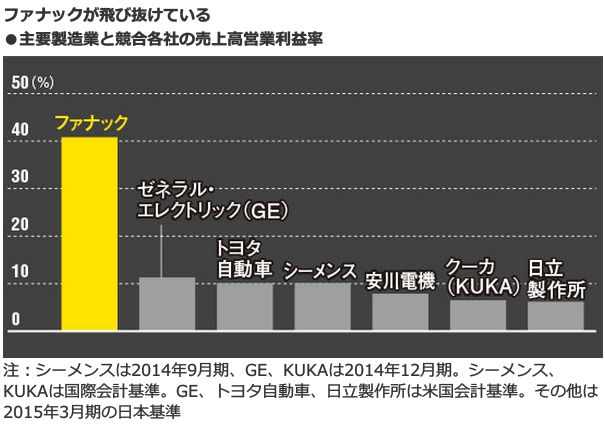

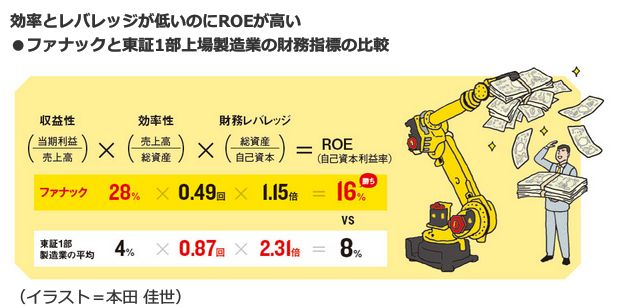

ファナックは高業績企業です。

その一端をご覧ください。

ファナックは飛び抜けている

・主要製造業と競合各社の売上高営業利益率

(『日経ビジネス』 2015.06.08号 P.027)

「日経ビジネスDigital」 2015.06.08

高い利益率を誇る

・ファナックの売上高と営業利益率、

東証1部上場製造業の営業利益率

(『日経ビジネス』 2015.06.08号 P.027)

「日経ビジネスDigital」 2015.06.08

では、本題に入りましょう!

PART2 偉大な父との葛藤

カリスマを継ぐ「雑用係」の意地

ファナックを語る時、実質的な創業者、稲葉清右衛門氏に

触れないわけにはいきません。

今年(2015)、90歳になるそうです。

すでに引退されていますが、彼の精神はファナックの隅々

にまで浸透しています。

カリスマであっただけに、社内に大きな問題を抱えていました。

ファナックは清右衞門が作り上げた会社だ。

日本が高度成長期に差し掛かろうとしていた56年、

富士通の技術者として、工作機械の動きを制御する

「NC(数値制御)装置」の開発に成功したのが全ての

始まりだった。

NC装置の専業メーカーとして富士通から分離独立

したのが72年のこと。清右衛門はその3年後に社長に

就任すると、米ゼネラル・モーターズなど世界大手との

提携に奔走しながら、自らの「教義」でファナックを染め

上げていった。

(P.036)

実質的な創業者、稲葉 清右衛門 氏

(『日経ビジネス』 2015.06.08号 P.030)

「日経ビジネスDigital」 2015.06.08

清右衛門氏のエピソードが語られます。

「厳しさ」が感じとれる内容です。

利益に対する執着は並大抵ではなく、

「万が一、赤字でも出そうものなら、黒字になるまで

いじめられた」とファナックのあるOBは振り返る。

規律が乱れぬように目を光らせ、信賞必罰を徹底

していた。NECや沖電気工業といった競合が続々と

脱落していく中で、ファナックは世界シェア5割の企業

へと駆け上がっていった。

(P.037)

海外の取引先にとっても、

ファナックは、「ドクターS(清右衛門)・イナバ」の会社

と見なされていたようです。

「ドクターS(清右衞門)・イナバの会社だ」。

2000年代に入ってもなお、インドの工作機械メーカー

首脳はそう、ファナックを評していた。

時の社長が誰であろうと、顧客も仕入れ先も社員も皆、

清右衛門を見ていた。

実際に、ファナックの最終的な意思決定はすべて、

清右衛門が下していた。

(P.037)

20年以上前から、「高収益企業」でした。

1983年に東証1部に上場して以降の売上高営業利益率

は平均で31%。リーマンショック後、機械メーカーが軒並み

赤字に沈んだ2010年3月期でも、ファナックは21.7%の営業

利益率を守り抜いた。誰の目から見ても、清右衛門は「最強

の製造業」を率いるカリスマだった。

(P.037)

独自の「教義」で高収益企業を築いた

(『日経ビジネス』 2015.06.08号 P.037)

「日経ビジネスDigital」 2015.06.08

最強の製造業であっても、企業が大きくなり、

経営者が末端の社員まで目が行き届かなく

なってくると、綻びが生じてきます。

長年の垢が溜まってきた、とも言えます。

取引先から「ファナックがおかしい」という声が

聞こえ始めます。

「ファナックがおかしい」。2010年代に入ってから、

NC装置の顧客である日本の工作機械メーカーから、

こんなボヤキが聞こえるようになった。

新商品が出てくるペースが鈍っていた。

不満を抱くようになった大口顧客のDMG森精機は、

過半を占めていたファナックからのNC装置の購入

比率を一時、ぐっと引き下げた。

iPhoneの筐体を削るロボドリルの特需と、元来の強い

ビジネスモデルが覆い隠してはいたが、ロボットや

加工機の分野でも、競合メーカーからの遅れがちらほら

と出始めていた。販売の最前線にいるファナック社員が

異変に気が付いていなかったわけではないのに、

すぐに手を打てなかった。

(PP.037-038)

カリスマ経営者が陥りがちな状況です。

すべてトップダウンで決定・指示するため、

下の者は指示待ちになってしまうのです。

指示を無視して行動しようものなら、

雷が落ち、自ら行動することができなく

なってしまうのです。

それが、超ワンマンの限界だった。

ファナックはひとたび清右衛門が決めてしまえば、

ものすごいスピードで動く組織だ。

東日本大震災でマイコンの調達が滞るや否や、

NC装置の設計を、そのマイコンが不要なように変更

して世界への供給責任を果たした。

だが、彼が決定しない限り、物事は一向に前に進まない。

現場からの技術改良の提案に対し、「何でこんな物を

作るんだ」と怒鳴り散らすこともあった。

停滞の兆しが表れていた。

(P.038)

(『日経ビジネス』 2015.06.08号 P.038)

「日経ビジネスDigital」 2015.06.08

(『日経ビジネス』 2015.06.08号 P.039)

「日経ビジネスDigital」 2015.06.08

このような状況になってきても、

「猫の首に鈴をつける」

ことができませんでした。

最後は、清右衛門氏の息子である、

現社長、善治氏が引退を進言するしか、

選択肢は残されていませんでした。

そこに至るまでには長い年月が必要でした。

長きにわたる独裁で社員は萎縮し、清右衛門の指示を

じっと待つばかり。そんなファナックと清右衛門の姿を、

悶々としながら見ていたのが、息子で現社長の稲葉善治

だった。

大学を卒業後、最初に入社したいすゞ自動車で一生働く

つもりだった善治は35歳の時、当時いすゞの社長だった

岡本利雄と清右衞門の取り決めでファナックに引きずり

込まれた。

2003年に社長に就いた後も、父の陰の存在であることに、

変わりはなかった。「決められない社長だ」と社内外で

揶揄されながらも、「創業者」を引き立てることがファナック

の繁栄にとって最善なのだと、ぐっと耐えてきた。

だからこそ、目立ち始めた父の判断の遅れや誤りに、

誰よりもいら立っていた。

ファナックのビジネスモデルは緻密に組み上げられている

ため、どこかが綻ぶと一気に瓦解しかねない。

「今のままでは、ファナックを100年、200年と続く企業にする

ことはできない」。

富士山麓に帝国を作り上げた頃の父と同じ、60代半ばに

なった2013年夏、善治は心を固める。清右衛門に引退を

求めたのだ。

(PP.038-039)

親子であるがゆえに、葛藤は相当なもので

あったろう、と想像されますが、実際には、

外部からは窺い知ることはできません。

引退の時期は、自ら決めなければなりませんが、

それが最も難しいことなのかもしれません。

いつかは自分も引退しなくてはならない、

と頭の中では理解しているつもりでも、

カリスマゆえに、引退の時期を先延ばししてきた、

というのが実情でしょう。

誰かに背中を押してもらう必要があったのです。

メディアに対してさえ、「ファナックは生きがい」と

言ってはばからぬ父だ。めっぽう気が強く、

ゼロか100かしかない性格だということは誰よりも

よく知っていた。案の定、父は最初、反論した。

だが、最後は息子の意思を受け入れた。

世代交代の必要性は、清右衛門本人も強く感じて

いたに違いない。

でも、自分からは表舞台を降りられなかった。

息子に諭されて、ようやく最後の決断に踏み切れた

のだ。

(P.039)

善治氏も、これで一つの仕事を成し遂げた、

という気持ちになったのかもしれません。

吹っ切れたのです。

引退勧告以後、ファナックは先代の方針から

大きく舵を切ります。

カリスマ経営ではなく、集団経営への移行です。

しかも、部門責任者である取締役に大幅な権限

委譲をしました。

善治氏によれば、「プロに任せ、自分は雑用係に

徹する」ということになります。

2013年10月15日、善治は3人の副社長を、

代表取締役に引き上げた。

同時に、ロボットやNC装置、産業機械と

いった商品ごとの事業本部へと、組織を

再編した。

「停滞を打破する」という善治の姿勢は

明快だった。目指したのが、1人のカリスマ

に頼らない企業づくりである。

この日を境に、ファナックの役員たちの動き

はがらりと変化した。

15分で終わっていた役員会は1~2時間、

続くようになった。

清右衞門の「鶴の一声」を聞く場ではなく、

議論をする場に変わったからだ。

(P.039)

栃木県壬生町の70万平方メートルの土地を

購入することを決めるために動いたのは、

金庫番である副社長の権田与志広氏と、

製造統括の副社長、山口賢治氏でした。

わずか4カ月後の9月には栃木県知事の福田富一と

善治が並んで、握手を交わしていた。

投資額は1000億円。

栃木県では本田技術研究所が進出した1980年代

以来という、30年ぶりの大規模案件だ。

善治は「1日遅れで(土地の一部だけ買われて)

『虫食い』になったら最悪だぞ」とハッパをかけこそ

したが、主導したのは副社長たちだ。

「私は決めない。最後はその事業の責任者の意見

が一番重要です」と言い切る善治らしさが鮮明に

表れた一件だった。

(P.040)

気になることは、清右衛門氏は息子の善治氏に

後継者としてカリスマ経営を続けて欲しかったので

はないか、ということです。

しかし、善治氏は父親のやり方を否定しました。

善治はワンマンだった父親とは正反対のリーダー

になることをあえて、選んだ。

「規模が小さかった昔はワンマン経営でよかった

かもしれないが、今は最前線のみんなの意見を

結集しなければ、速く正しく動けない」という思いが

あるからだ。事業の責任者に決断を委ねることで、

いずれは自分の立場を受け継ぎ、次の「雑用係」

になれる人材を育てようという意図もある。

(P.040)

緑のロボットを販売したことは、父親とは異なる

方向性を打ち出した象徴と言えるかもしれません。

なぜなら、清右衛門氏は産業ロボットは人間と

一緒に働くことを全く想定していなかったからです。

緑のロボットは、人間と一緒に作業するロボットです。

根本から発想が違います。

ファナックの根幹である研究開発にも変化の兆し

が見え始めた。象徴が、柵を隔てずに人と一緒に

働くことができる「緑のロボット」だ。

外側がスポンジで覆われており、人が触れると

止まるため、作業員のすぐそばに置いても危険が

少ない。

守り抜いてきた企業カラーの黄色を逸脱しているし、

「ロボットは人とは別の場所で働くものだ」と語って

いた清右衛門の考え方にはそぐわない。

(P.040)

時代の流れがあります。

世界中の顧客の求める技術が変わったからです。

求められる技術は変わった。生産設備や製品、

人間がネットでつながるドイツの「インダストリー4.0」や、

米国の「インダストリアルインターネット」。

こうしたモノ作りの革命が進めば、人とロボットが

同じ生産ラインで協力しながら働く場面が増えていく。

「ラストチャンスだった」と善治は言う。

もう少し遅れれば、ファナック抜きで市場が確立され

かねなかった。だから、あえて父の教義を踏み越えた。

今、以前よりも明らかに社員は明るくなり、自らの意見

を口にするようになった。

(PP.040-041)

柵がいらず、人と一緒に働くことが

できる「緑のロボット」

(『日経ビジネス』 2015.06.08号 P.041)

「日経ビジネスDigital」 2015.06.08

善治氏が進んでいこうとする道はどこなの

でしょうか?

原点復帰

原点回帰という言葉はよく見にしますが、

原点復帰はどのような意味でしょうか?

善治にとって、今やっていることはファナックの

「原点復帰」なのだそうだ。

原点復帰とは、機械制御の分野で使う専門用語だ。

例えば、工作機械が部品を精緻に削ることができる

のは、原点に対して今、工具を付けた軸がどの位置

にあるかを常に把握しているからだ。

ロボットが定められた点を溶接できるのも、原点に

対して溶接ガンがどこにあるかを自ら理解しているからだ。

しかし時折、機械がずれたり、急に電源が切れたりして、

機械自身、軸の位置を見失ってしまうことがある。

その場合はいったん、原点に立ち戻る。

原点復帰は、正確な仕事を続けるために、必要な動作だ。

ファナックには今、それが求められているという。

(P.041)

ファナックにとって、原点とは「『企業は何のために存在して

いるのか』という、清右衛門が投げかけ続けた問いでは

ないだろうか」(P.041)、と『日経ビジネス』は述べています。

「社員がいて、1兆円さえ手元にあれば、

何があったってファナックを再生できる」

これ以上の内部留保は必要ない、

という明確な意思表示をしました。

いよいよ、最後のパートとなりました。

今回は通常より、かなり長くなりました。

もう少し、お付き合いください。

PART3 稲葉善治社長が独白

創業者がいなくても勝ち続ける

独白ですので、ポイント思われる箇所を

抜粋します。

最後に、私見を書きます。

稲葉善治社長

(『日経ビジネス』 2015.06.08号 PP.042-043)

「日経ビジネスDigital」 2015.06.08

社員がいて、今の内部留保である1兆円があれば、

最悪の事態に見舞われても乗り切れる。

ファナックは復活できる。

こう考えて、1兆円を超える分を還元することにした

のです。

(P.042)

ファナックは「健全な形で永続性を保つ」という意思を

持っています。そのためには、社会に付加価値を

生み出して、勝ち続けなければいけません。

勝ち続けるためには、我々が勝てる市場で、

戦わなければいけない。

例えば、(人型など)サービスロボットには手を出しません。

(P.042)

利益を出し続けるためには、競合他社よりも強くなければ

いけません。競合他社よりも強くあるためには、強い企業

体質が必要です。開発、生産、販売、サービス、すべてが

強くなければいけない。それを役員、社員がどう理解するか。

理解度が強ければ強いほど、会社は強くなっていきます。

ファナックの高収益は、企業体質が強いことの証明だと

考えています。

(P.042)

私はファナックの伝統、文化がずっと続いていくことを期待

しています。今やっているのは、そのための「原点復帰」です。

創業当初の思想は素晴らしいと思うので、基本的に受け継い

でいく。むしろ、ファナックが大きくなって、ぐちゃぐちゃになって

しまった部分を、元に戻そうとしています。

(P.042)

100年とか200年ではなく、もっと長く、この企業が続くと

期待をしているんです。

法人って、「法律上認められた人格」と書きますよね。

法律の上では、我々人間と同じ存在なんです。

私たちは生身の人間だから、寿命も体力も限られています。

けれども法人は、法治国家が続く限り、何千年と永続できる

可能性を持っている。

(P.043)

仕事はプロたちがしていくので、社長は「雑用係」でいい

のです。雑用係はしょうがないから、矢面に立つ。

それに、法人ですから、社員や役員は新陳代謝していきます。

我々の一番大きな責任は、次の世代に健全な形でタスキを

つなぐことなんです。

(P.043)

ファナックはパブリックな会社で、誰もオーナーではあり

ません。

(株主として)与えられた権利はないんです。

皆が体制に納得しなければついていかないし、皆が納得して

ついていく体制を時代に応じて作り続けなければいけない。

それができている会社は世の中に、それほど多くないと

思いますよ。

(P.043)

永続性、サステナビリティーを保つ

最初、ファナックは特異な企業である、という印象を持ちました。

ところが、記事を読み進んでいくうちに、考えが変わりました。

利益を上げていくことで、顧客にサービスを提供し続けること

が可能になり、永続性を保つことができる、と考えました。

ファナックが最も恐れるのは、顧客が自社から離れることです。

いつまでも顧客から選び続けられれば、長期的に利益を上げる

ことができます。その利益を顧客や株主に還元することで、

お金がうまく循環していきます。

200年、300年、それ以上に企業が勝ち残った上で、存続させる

ためには、ファナックの企業理念を時代に合わせて調整しながら、

タスキをつないでいくことでしょう。

今特集のキーワードを確認しておきましょう。

株主還元

黄色いロボット

高収益

カリスマとの葛藤

永続性

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!