概要紹介と、管理人のコメントを掲載しています>

日経ビジネスの特集記事(110)

孤高の製造業

ファナック

利益率40%を生む異様な経営

2015.06.08

今週の特集記事のテーマは

世界シェア8割の商品を持ち、営業利益率40%という

最強製造業。

それが今、株式市場を沸かせる産業用ロボットメーカー、

ファナックだ。

米アップルや独自動車大手も、ファナック無しでは

成り立たない。

極端に少ない情報開示から、実態はベールに包まれて

きたが、最大80%という大胆な株主還元策を打ち出し、

話題の中心に躍り出た。

富士通の傍流部門から始まったファナックが、

なぜここまで強くなったのか。

あえて常識の逆を行く、異様なビジネスモデルが

そこにはあった。

(『日経ビジネス』 2015.06.08 号 P.026)

ということです。

ファナック

利益率40%を生む異様な経営

「日経ビジネスDigital」 2015.06.08

「日経ビジネスDigital」 2015.06.08

第1回は、

「PROLOGUE 利益の最大8割を株主還元

満額回答に隠された真意」

を取り上げます。

第2回は、

「PART1 あえて常識の逆を行く

『異様』なのにはワケがある」

を取り上げます。

最終回は、

「PART2 偉大な父との葛藤

カリスマを継ぐ『雑用係』の意地」

「PART3 稲葉善治社長が独白

創業者がいなくても勝ち続ける」

をご紹介します。

今特集のキーワードは次の5つです。

株主還元

黄色いロボット

高収益

カリスマとの葛藤

永続性

今週号の表紙と特集の写真をご覧になって、

お気づきの点があると思います。

ロボットの色が黄色であることです。

黄色は、ファナックのコーポレートカラーであり、

「戦いの色」だそうです。

今年になって、緑のロボットを発売したそうです。

緑はエコカラーです。

黄色いロボットと緑のロボットの違いは、

何でしょうか?

黄色いロボットは、ロボット単独で動きます。

黄色いロボットが動いている時には、

人は近づけません。危険だからです。

一方、緑のロボットは人と一緒に作業をします。

仮にロボットアームが人にぶつかっても安全

です。なぜなら、人に接触した瞬間に停止する

ようになっているからです。

ファナックという社名には、馴染みがないかも

しれません。BtoB(企業向けビジネス)の会社

だからです。

一般人が製品を目にすることが殆どないから

です。

NC(数値制御)装置や産業ロボットメーカーとして、

国内外で圧倒的な地位を築いています。

ファナックは、当初は富士通ファナックでした。

富士通の一部門に過ぎず、しかも傍流でした。

その後、富士通ファナックは富士通から独立し、

ファナックとなりました。

ファナックの創業者は、富士通でNC装置やロボット

部門の責任者であった、稲葉清右衛門氏です。

カリスマと言われています。

ファナックは高業績企業です。

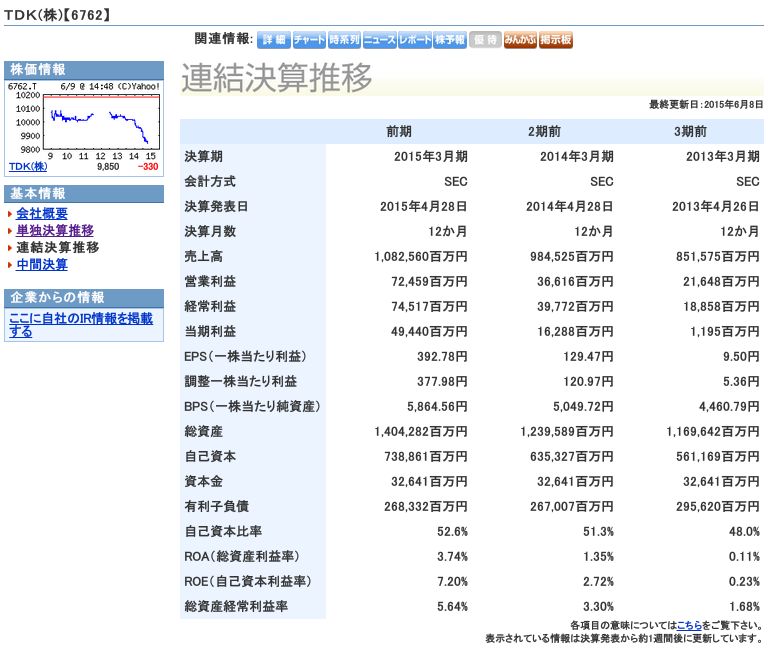

その一端をご覧ください。

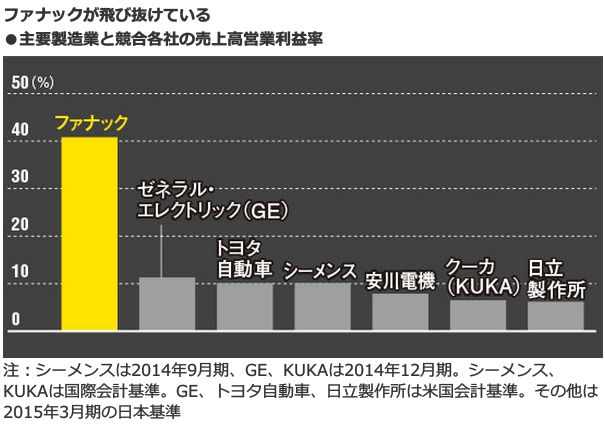

・主要製造業と競合各社の売上高営業利益率

「日経ビジネスDigital」 2015.06.08

・ファナックの売上高と営業利益率、

東証1部上場製造業の営業利益率

「日経ビジネスDigital」 2015.06.08

では、本題に入りましょう!

PROLOGUE 利益の最大8割を株主還元

満額回答に隠された真意

ファナックは東証一部の企業です。

ファナックの本社・工場の所在地はどこにあると

思いますか?

海外でしょうか? 国内でしょうか?

多くの方が驚くと思います。

富士山麓にあります。

もちろん、東証一部の企業で、本社・研究所・

工場が富士山麓にある会社は、ファナック以外

にはありません。

(P.028)

富士山麗に広がる山梨県忍野村。

山中湖から北に3kmほど車を走らせると、

ファナックの本拠地が見えてくる。

黄色の建屋が林立し、周りを鉄製の柵が囲う。

通りには黄一色のトラックや社用車が行き交う。

異様な光景だ。

ファナックにとって黄色は「戦いの色」である。

「狭い路(みち)を真っ直ぐに」「ロボット市場を

征服せよ」。

実質的創業者であり、現社長の父親である

稲葉清右衛門は自社の理念を「黄色」に込めた。

建屋、ジャケット、社用車、帽子まで黄色で染め

上げた。

4月13日、米国の大物投資家が2人のブレーンを

連れてこの黄色い世界にやってきた。

「アクティビスト(物言う株主)」、サード・ポイントCEO

(最高経営責任者)のダニエル・ローブだ。

今年2月にファナック株の保有を発表。

株主還元が足りないとの批判を展開し、株式市場の

注目をさらっていた。

出迎えたのは、社長の稲葉善治と副社長の山口賢治、

権田与志広の3人。

彼らを前に、ローブは静かな口調で話し始めた。

「御社の価値は今の株価より高いはずだ。自社株

買いをすべきだ」。

社長の善治はこの要求をはぐらかしながら、自社の

理念を説いていった。

2時間を超える会談の後、ローブは言った。

「経営は何も変える必要はない。御社に尊敬の念を

持った。長い付き合いをしたい」。

「日経ビジネスDigital」 2015.06.08

ここに登場している、サード・ポイントCEO(最高経営責任者)

のダニエル・ローブ氏の名前は、雑誌やサイトで目にします。

激しい要求(彼にしたら当然の要求)をする株主として、

有名です。

この話の続きがありますが、その前に、ファナックは米アップル

にとっても、フォルクスワーゲンにとっても欠かせない存在に

なっているという、記事をご紹介します。

(P.028)

ファナックが止まれば米アップルの「iPhone」が作れなくなる。

世界の自動車生産も滞る。

2015年3月期の売上高営業利益率は40%、スマートフォンの

筐体を作る機械の世界シェアは8割、手元資金は約1兆円、

ROE(自己資本利益率)は東証1部上場製造業平均の倍の

16%。日本企業の中で飛び抜けた事業、財務体質だ。

先ほどの話の続きはこちらです。

サード・ポイントCEO(最高経営責任者)のダニエル・

ローブ氏の要求に屈したかのような対応をしました。

ところが、『日経ビジネス』は真意は別のところにある、

と指摘しています。

(PP.028-029)

決算発表翌日の4月28日には4年3カ月ぶりに

投資家向け説明会を開催。

決算発表と同時に明らかにした株主還元策は

「(サード・ポイントの要求に対して)満額回答

に近い」(外資系証券アナリスト)ものだった。

今後5年間、利益の最大80%を株主に還元する。

「サード・ポイントに屈した」「企業に株主との

対話を求める政府の方針(コーポレートガバナンス・

コード)に従わざるを得なかった」。

株式市場ではこう捉えられている。

だが、外部圧力による変心と捉えては本質を見誤る。

善治は明かす。

「(株式市場の周囲から出る)ゴチャゴチャとした騒音

を断ち切りたかった。だから有無を言わせない還元策

を発表して黙ってもらった」。

モノ言う株主や政府に屈したわけではない。

では、どうしてこんな大胆な株主還元をしたのでしょうか?

(P.029)

黄色い壁の中で40年以上、ファナックは実質的な

創業者の教えを忠実に実行してきた。

それは「教義」と言ってもいいほど浸透している。

一例を挙げよう。1970年代から工作機械の司令塔

であるNC(数値制御)装置と、産業機械、ロボット

という3部門の研究開発に特化し続けてきた。

清右衛門がNC装置とモーターを基本技術と定め、

その応用以外の分野については参入しないと決めた

からだ。

1兆円もの手元資金をため込んでいるのも、清右衛門

が借金を嫌い、強固な財務体質を目指してきたから。

利益率が高いのは、売り上げが3分の1に減るという

異常事態が発生したとしても、利益を出しながら生き

残れるようにするためだ。

常に危機感を持って事業に取り組んできた姿勢が、

窺い知れます。

株式時価総額は6兆3千億円を超えています。

ファナック(株)【6954】詳細情報をご参照ください。

(P.029)

稲葉家はファナックの大株主ではない。

株式市場の「騒音」を断ち切ろうとしたのは、

「カリスマ」が生み出し、稲葉家を中心に引き継い

できた教義、すなわち強さの根幹を守るためだった。

常識はずれに見える戦略を解きほぐすと、

謎めいたファナックの本質と、目指す新しい企業像

が浮かび上がってくる。

稲葉家を中心に引き継いできた教義、

すなわち強さの根幹を守る

強みをさらに強化するのが、企業の取るべき戦略です。

さらに、経営者が「危機感」を自覚していることが、

補強しています。驕りは、破滅への道に導きます。

黄色いロボットは、コーポレートカラーであると同時に、

戦いの色

なぜ黄色を選んだかについて、次のような記述が

見つかりました。

ファナック Wikipedia から

黄色が会社カラーになった由来は、富士通の一事業部

時代に、事業部ごとの報告書等を区別しやすいように

黄色が割り当てられたためであり、また稲葉清右衛門が

黄色を「皇帝の色」「気遣いの色」「注意の色」と気に入った

ため、徹底されて使われるようになった。

ちなみに、ファナック(FANUC)の由来は、

「社名のFANUCは「Factory automation numerical control

(工場の自動化及び数値制御)」の頭字語である」

(ファナック Wikipedia から)

そうです。

今特集のキーワードを確認しておきましょう。

株主還元

黄色いロボット

高収益

カリスマとの葛藤

永続性

次回は、

「PART1 あえて常識の逆を行く

『異様』なのにはワケがある」

をお伝えします。

ご期待下さい!

藤巻隆(ふじまき・たかし)オフィシャルブログ-

人気のブログランキング

こちらのブログやサイトもご覧ください!

こんなランキング知りたくないですか?

中高年のためのパソコン入門講座(1)

藤巻隆のアーカイブ

本当に役に立つビジネス書