今日の一曲!Rick Smith「And I Will Kiss」 ―五輪向けギネス級超大作―

□ はじめに

今回取り立てる楽曲は、2012年夏季オリンピックの開会式に使用されたRick Smithの「And I Will Kiss」(2012)です。ご存知Underworldのメンバーであるリックが式のために書き下ろした超大作で、17分以上の曲長で展開に富む楽想を有している上に、舞台演出と絡めた言及や制作の裏話や小ネタの引用も多く行えるので、「今日の一曲!」とはいえ濃い内容に仕上がる目算があります。

上掲のDVDも所持しており、映像を振り返りながらレビューに臨めるのも大きいです。式の模様はネット上にも公的にアップロードされているため、後ほど本記事の中盤辺りに話の流れでリンクを貼ります。

リリースの折に当ブログは長期の更新停止期間(2011年夏~2016年春)にあったのでリアルタイムでふれ損ねたのは仕方ないとして、以降にアンダーワールドのキャリアについて軽く振り返った際には本曲の名を出してシンプルに「神曲」と形容していました。

併せて「所々で過去曲の音や旋律が登場するのでUnderworldを好きであればあるほど感動したと思います」とも書いたのですが、これに関しては一部僕の捉え違いがあった(しかし間違いとも言えない)と今般の詳細な情報収集でわかったため追って訂正します。

□ 曲名と使用場面について ―ここは今から文学です。―

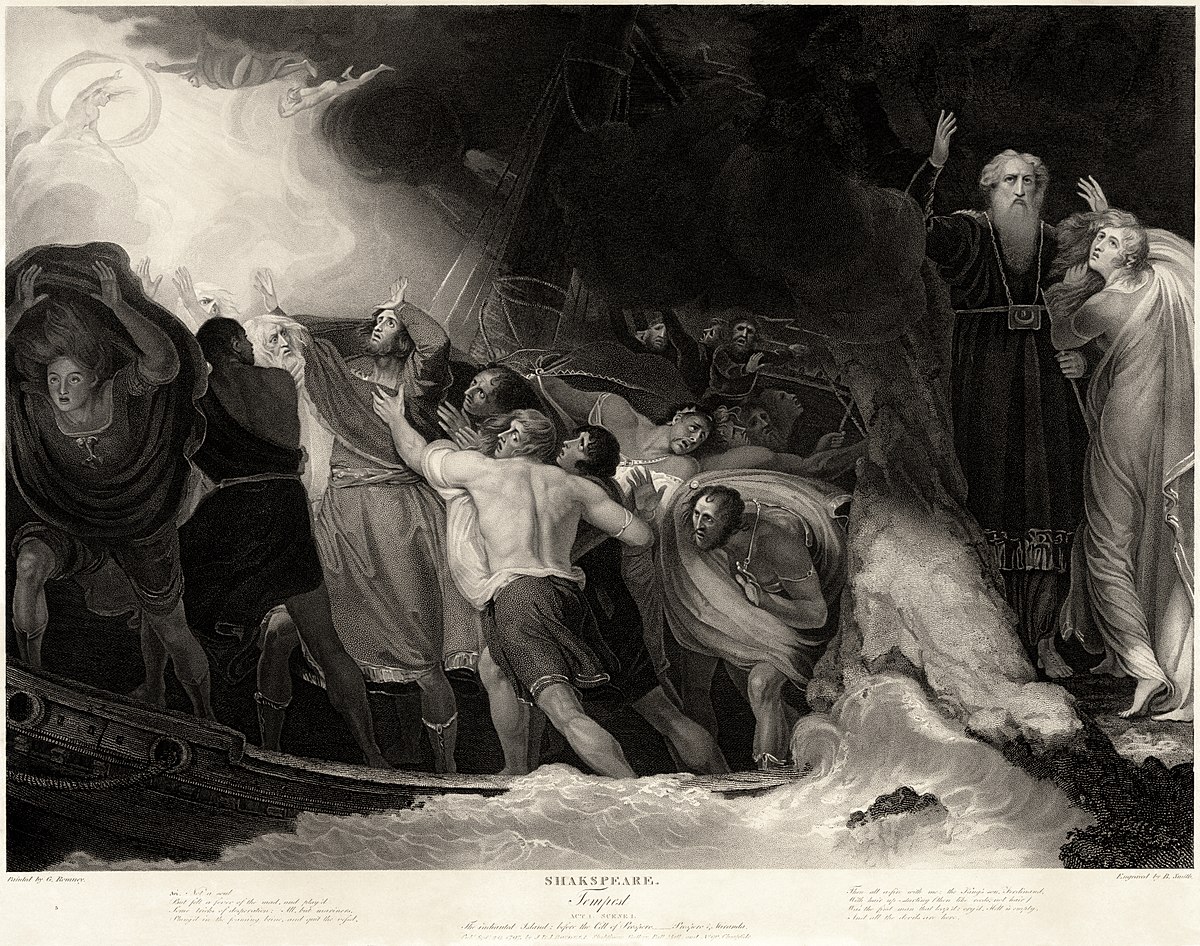

「And I Will Kiss」という曲名は、William Shakespeare作の戯曲『The Tempest』に登場する半人半獣の存在、Calibanの台詞からの引用です。当該部の抜粋は上掲ページの冒頭に、日本語訳は個人的にシェイクスピア作品を研究なさっているこの外部ブログに詳しく参考に値します。

主人公プロスペローから奴隷同然の扱いを受けていたキャリバンが、新たに出逢った執事ステファノーの嘘と酒に釣られてあくまで自発的に彼に忠誠を誓うのが当該の場面です。

キャリバンにはプロスペローの搾取から逃れたい動機があったとはいえ、結局は主人をステファノーに変えただけでいいように使われている状況は変わらず、その後企てたプロスペローへの逆襲も失敗に終わるため、とかくキャリバンは物語を通して報われないキャラクターだと言えます。実際この点は示唆的に扱われることもあるらしく、植民地支配に絡めた読み解き方もあると下掲のページにソース付で紹介されていました。

式中で「And I Will Kiss」がメインで使われるのは「Pandemonium」と題されたセクションにてで、ここではHumphrey Jenningsによる同名の著作(厳密には『Pandaemonium』)の内容に因み、農村経済から産業革命に至って1960年代までのイギリスの経済と社会の発展が描かれるので、自国の所業とはいえ或いはだからこそ含みのあるタイアップになっています。

『Isles of Wonder』は素直に「驚きの島々」と訳せばいいと思いますし、これが直接的に指すのは小さな島国でありながら世界に先駆けて驚異的な発展を見せたイギリスのことであるのは明らかでしょう。

今し方そうしたように普段は単に「イギリス」の呼称を使ってしまいますが、正式な国名は「グレートブリテン及び北アイルランド連合王国」であることや、地理的な名称では「ブリテン諸島」に位置する国家であることが、'Isles'と複数形での表記から再認識させられます(元ネタでは'isle'なので尚の事)。

加えてここまでに解説してきた通り、「島々」に係るコンテキストにはキャリバンが見た幸せな夢の描写が、「驚き」の裏には先人達の気付きと含蓄が蔵されていることを知れば、よくぞこの僅か三語に自国の歴史に於ける明暗を鮮やかに込めたものだと脱帽です。表面的には非常に愛国的な麗句に映るけれども、教養を高めて向き合うとウィットに富んでいるとわかる仕掛けが施されているのは、実に英国人らしいと日本人の僕が利いた風な口をきいてみます。

曲名の「And I Will Kiss」も然り、単体ではロマンチックな響きですらあるのに元来これに続くのは"thy foot"で隷属のシーンから来ていることは、知ると複雑な心境に陥るコントラバーシャルな引用の仕方です。

□ プレイヤー陣について ―ここは今から統計学です。―

ようやっと音楽への言及に至りまして、小見出し通りここからはプレイヤー陣について語ります。参加ミュージシャンについてと表記しても間違いではないけれど、後述する制作環境の特殊性から「ミュージシャン」では用語が不適当なケースもあるため、ややぎこちない形容の「プレイヤー陣」でご容赦ください。

また、先項から副題は某漫画のタイトルに肖って適当な科目名に置換しているのですが、内容的に「文学」は子細なく得心がいったとしてもプレイヤー陣を紹介するのになぜ「音楽」ではなく「統計学」なのかは疑問に感じる点でしょう。その答えが直接的には上掲ページの中にあり、本項の文章は同記事の内容と先掲した「And I Will Kiss」のページを主たるソース元としてまとめたものなので、詳細は各自で適宜確認していただければと思います。

五輪の開会式に使用された17分超の長尺トラック、これだけでも「And I Will Kiss」の特別性は際立つとはいえ、その壮大さは曲長以外の「数」でも説明可能です。本曲は彼のAbbey Road Studiosで録音され、そのうちミックスエンジニアにフォーカスした上掲記事内では、『ギネスに「世界一膨大なレコーディングセッション」の記録があったなら、「And I Will Kiss」が楽勝で認定されるだろう』と述べられています。

誰にでもわかりやすい視点ではミュージシャンに限っても1,200人が参加したという事実にまず圧倒されますし、Pro Tools上で都合数千ものトラックを含んだプロジェクトが24前後生成されたとの情報は、DAWに馴染み深い人であればその数字の大きさにクラクラすること間違いなしです。

以降は実際に式の模様をご覧になりながらのほうが理解しやすいでしょうから、オリンピック公式チャンネルがアップしている動画にリンクを貼っておきます。埋め込みの形でないのはそれが不可能に設定されているからですが、リンクには開始位置を指定出来るメリットがあるため、「And I Will Kiss」が使われた「Pandemonium」に移る少し前にタイムを合わせておきました。

前のセクション「Green and Pleasant Land」に描かれた豊かな農村の音風景が、英国産業史上の重要人物であるIsambard Kingdom Brunelの来訪により;皮肉にも彼がキャリバンの夢の一節を演説したのを合図に、産業革命の足音で上書きされていく場面です。

聞こえ来る轟音はバケツやゴミ箱を叩いて奏でられたもので、そのドラミングは次第に激しさを増していきます。しかし暫くの後に一斉に鳴り止み、生じた静寂を破るのは大勢の人間によるシャウトです。映像を見れば多くの人間が叫んでいることは一目瞭然だけれども、実は音声は(音源準拠では)別録りでリハーサル時のものが使われています。リックが回想するに土砂降りの野外リハでケツカッチンという最悪のコンディションの中、1,500人近くが叫び続けてくれたそうです。

加えて、ドラムパフォーマンスにも一部はプリレコが用いられています。リーダーはパーカッショニストのEvelyn Glennieで彼女の演奏は勿論ライブで本物ですし*、他にもネームドのドラマーが30名近くクレジットされているのですが、これとは別にボランティアで集まったアマチュアドラマーがなんと965名も参加しているのです。彼らの演奏こそが先述したバケツドラミングで、965人分のサウンドを重ねることで天地鳴動の表現に成功しています。

* グレニーによるパフォーマンスは残念ながらサントラ『Isles of Wonder』(2012)には収録されていません。演奏パートを強調させたより開会式のものに近いバージョンを聴きたい場合には、後年にリリースされたコンピ盤『A Collection 2』(2016)を買い求めましょう。

シャウトとドラムの応酬をBGMにグラストンベリー・トーの天辺から巨大なオークの樹が迫り出し、その根の下から次々に出てくるのは労働者たちです。オークが英国人の精神性を象徴している点は過去に別アーティストの記事に書いた通りで、意味するところの「堅牢・強靭さ」が舞台演出の上では労働力に変換されているのだと捉えました。

更にスタジアム脇からも続々と人々が流入してきて、ステージは人熱れに包まれます。ここに投入されたキャストの総勢は2,500名で、この中の幾らかは本曲のボーカル(チャント)要員にもなっているようです。手法としてはドラムと同様にネームドのボーカリスト30名ほどの歌唱を軸に、ボランティアの歌声を畳み掛けて多層的に響かせています。

余談:グラストンベリーと言えば音楽フェスでも有名でアンダーワールドもこれまでに2度出演していますが、ブートレグ盤に主に1999年のライブ音源が収められているものが何枚かあるため、気になる方はDiscogsで検索してみると良いでしょう。とりわけ「Kittens (Glastonbury 06-26-1999)」が聴ける『Bootleg Babies』(2001)はユニークなディスクで、レア音源収集コミュニティの会員間でトレードされるファンメイドのブートベストという普通なら咎められるプロダクトでありながら、かつてはmp3が公式サイトからダウンロード可能だった半オフィシャル作品なのです。

□ 楽想について ―ここは今から音楽です。―

動員人数の多さで楽曲を語るのはこのくらいにして、以降は舞台の内容に沿って通時的にトラックの魅力に迫っていきます。本格的にドラムオケーストラが勢い付いて人々が大地に溢れ、愈々工業化へ舵を切ろうとするタイミングでサウンドに電子音が混ざり出す納得の導入で、実質的にはここからが「And I Will Kiss」の幕開けです。

か細く明滅する灯りのような鳴りのシンセに黎明を聴き、蜂の羽音の如き断続的なベースにはシステマティックな趣が窺え、物憂げな音色で未来志向に進行していくウワモノに戻れない過去への哀愁を感じ、極め付きに「Rez」(1993)の中盤を彷彿とさせる抜けの良い音と共に煙突群が高く聳え立つという一連の流れには、「これぞリック・スミス!」とリアルタイムで興奮したことを覚えています。

様変わりした光景に満足げなブルネルの表情が誇らしくも憎らしくもあるのは扨措き、続くチャントのパートでは歌声が主役です。多層的に響かせるための仕掛けは「統計学」のところで説明済みとして、トライバルなドラムパターンに相応しい労作歌じみた節回しのボーカルラインとコーラスワークには聴く度に圧倒されます。

次のパートはふれるべき観点が多いので、最も難儀なものから処理していきましょう。第一に入りのシーケンスフレーズ(音源では[7:53]~)に関して、僕はこれをずっと「Two Months Off」(2002)からの引用だと認識していました。先に「追って訂正」と書いたのはこの部分に対してで、上掲ページの内容を参考にすると別の視点が出てきます。

おそらく同じ部分について言っているのであろうとの推測に基いているため全くの的外れだったらすみませんが、当該のフレーズ('Modified sequences')は'eight-bell peal'と呼ばれる伝統的な鳴鐘のパターンから来ているようです。ソース元で同語にリンクされているのが下掲のページで、動画で実際の演奏を聴けば言わんとしていることが伝わるかと期待します。

もう少し詳細に理解したいと思って次々にリンクを辿っていっても、専門用語に次ぐ専門用語で最初はいまいち概要が掴めませんでした。鐘(bells)に特化した学問をカンパノロジー(campanology)と言うらしく、'peal'も単に「鐘の響き」を表す一般的な語彙でなくて、手持ちの辞書では「(音楽的な調子の)一組の鐘;鐘楽」と訳されているような、厳格に条件指定された転調鳴鐘法(change ringing)に則ったものを指すみたいです。

そういえば過去には「Simple Peal」(2010)と題されたアンビエントトラックがあったなぁと振り返りつつ情報収集を続けるうちに、'change ringing'の通りの良い訳語は「転座鳴鐘術」であることを知ります。この言葉で検索をしたら日本語で書かれたページが多くヒットしたため、それらを読んで漸く概要がわかった体たらくです。

日本ではマイナーな研究分野であるけれど、イギリスでは鐘の鳴らし方まで数学的に体系化されているとわかって感心しました。「最古のミニマルミュージック」と説明しているページもあり、そう捉えると電子音楽界隈のミュージシャンと相性が良いのは当然ですね。

第二は口笛についての言及で、そのメロディは「Caliban's Dream」のものと共通しています。同曲では子供たちの合唱から始まって再び口笛のみとなり、最後にその両方が重なるという展開を見せるため、つまりこの旋律は両曲に跨るキャリバン絡みのライトモチーフであるわけです。

前述の転座鳴鐘術的フレーズもクロージングにリフとして登場し、同曲では鐘の音とオーバーラップさせることで情景描写が一層深められています。この部分が上掲のページでは「Two Months Off」由来と紹介されていて、だからこそ訂正予告に際しては「間違いとも言えない」と自己フォローしたのですが、もしかしたら「Two Months Off」のそれも'eight-bell peal'を意識したものなのかもしれませんね。

話を「And I Will Kiss」に戻しまして、第三は舞台に於けるこのパートの役割に関してです。その答えはずばり「黙祷」で、ゆえに「Pandemonium」とはいえ唯一静的な瞬間を迎えるようになっています。祈りは戦争の犠牲者に対して捧げられ、幾度か画面に映る赤い花は国のために散った命に手向けられる'remembrance poppy'です。この背景を踏まえると、夢見た楽園で幸せに暮らすキャリバンの姿が浮かび、少しは報われていたらいいなと切なくなります。

ドラム隊の号令で更なる発展へと突き動かされる次のパートでは、煙突の数が増えてビームエンジンと織機にもスポットが当たり、一段と産業革命らしい絵面が印象的です。

音楽的にもここからがクライマックスで、大気を震わすドラミングと陶酔感のある転座鳴鐘術と熱狂的なチャントによる洗脳じみたビルドアップを経て、音源のタイムで表せば[10:20]から始まる逆再生系のリードがなぞるメロディが儚げで美しく、僕的にはここからの34秒を本曲のベストモーメントに推します。例えば「Glam Bucket」(2007)や「Brussels」(2019)など、消え入りそうなラインを有したトラックにフェチを覚える方は、当該部をツボに感じるセンスを持っているとの推測です。

[10:55]~は満を持してオーケストラの本領発揮で、終盤までシンフォニックに駆け抜けていきます。名高いロンドン交響楽団が地域の学校と連携したLSO On Trackというスタイルで参与しているほか、ブラスは映画で有名なGrimethorpe Colliery Bandによって担われている贅沢な布陣です。

自国の歴史上重要な場面を象徴する様々な衣装に身を包んだ人々によるパレードと、オリンピックシンボルが完成する瞬間を彩る音楽の奏者としては、それに相応しいだけの実力を持った存在を宛がわなければ説得力に欠けますよね。ラストは再びキャリバンの主題で、高く掲げられた五輪を皆が見上げる光景はまさに夢のような現実です。

□ 後記:どうなる東京オリンピック

以上、「And I Will Kiss」のレビューでした。17分超えのトラックゆえそう簡単には語り尽くせないと予想はしても、取り立てるのは一曲だし比較的ライトに済むだろうと文字通り軽く考えていたのに、蓋を開けてみれば立て続けに教養の壁が執筆の手を止めてくるせいで、特集並の労力が掛かるヘビーな記事に仕上がった次第です。比較するまでもなく、「今日の一曲!」としては過去一番の濃密さになったと思います。

おまけに途中から「東京五輪の開会式までには書き上げたい」との欲も出てきて(元々は「7月中にアップ出来れば御の字」のつもりだった)、後半ほどデッドラインを気にしながら書いたために文章が荒くなっているかもしれません。後から推敲と誤記修正を行う予定ですが(2021.7.25に校正完了)、当日を迎えてしまったので取り敢えずの脱稿です。既にケチが付きまくっているのはひとまず横に置いて、式の演出別けても音楽がどのように使われるかに主眼を置いて楽しみとします。

■ 同じブログテーマの最新記事