去年、東京・上野の国立科学博物館で開催され話題を呼んだ特別展「昆虫MANIAC」。行ってみたいなあと思いながら、東京まではなかなか行けず…。そんな中、なんと大阪に巡回してくれると知って大歓喜!

さっそく、大阪市立自然史博物館まで足を運んできました。

長居駅からの道のり、今日も長い…

地下鉄長居駅から自然史博物館までは、毎度のことながらけっこう歩きます。暑い中ヒーヒー言いながら到着しました。駅と博物館にLUUPのステーション配備してほしい…!

夏休み前ですが、会場内は昆虫好きの親子連れでにぎわっていました。

今回は気合いを入れて音声ガイドも借りて、やる気満々です。

展示は5つの昆虫グループで構成

展示は、「トンボ」「ハチ」「チョウ」「クモ」「甲虫」の5つのグループに分けられていて、それぞれのブースに標本がたっぷり。巨大模型も目をひきます。

特に印象に残ったのは、肉眼では点にしか見えないような極小の昆虫。

顕微鏡で拡大された展示を見ると、その小ささにもかかわらず、しっかりと昆虫の体の構造があるのがわかって驚きます。一般的な図鑑にもなかなか載っていないマニアックな標本が並び、タイトル通り「MANIAC」な世界が広がっていました。

クモの標本がすごい!そしてクイズもあり

正直、これだけたくさんのクモの標本を見たのは初めてです。種類もサイズもさまざまで、足の毛や模様など、細かいところまでしっかり観察できます。

昆虫じゃないけど「虫」っぽい生き物も結構展示されていました。

南国の巨大ムカデとか。なかなかの迫力です。

展示の途中にはクイズコーナーもあり、単に見るだけではなく、体験しながら楽しめました。音声ガイドでは、研究者のこだわりや裏話も紹介されていて、より深く楽しめました。

お土産コーナーも楽しい!

展示のあとは、お楽しみのお土産コーナーへ。

ここでピンバッジのガチャガチャ(1回500円)に挑戦してみたところ……

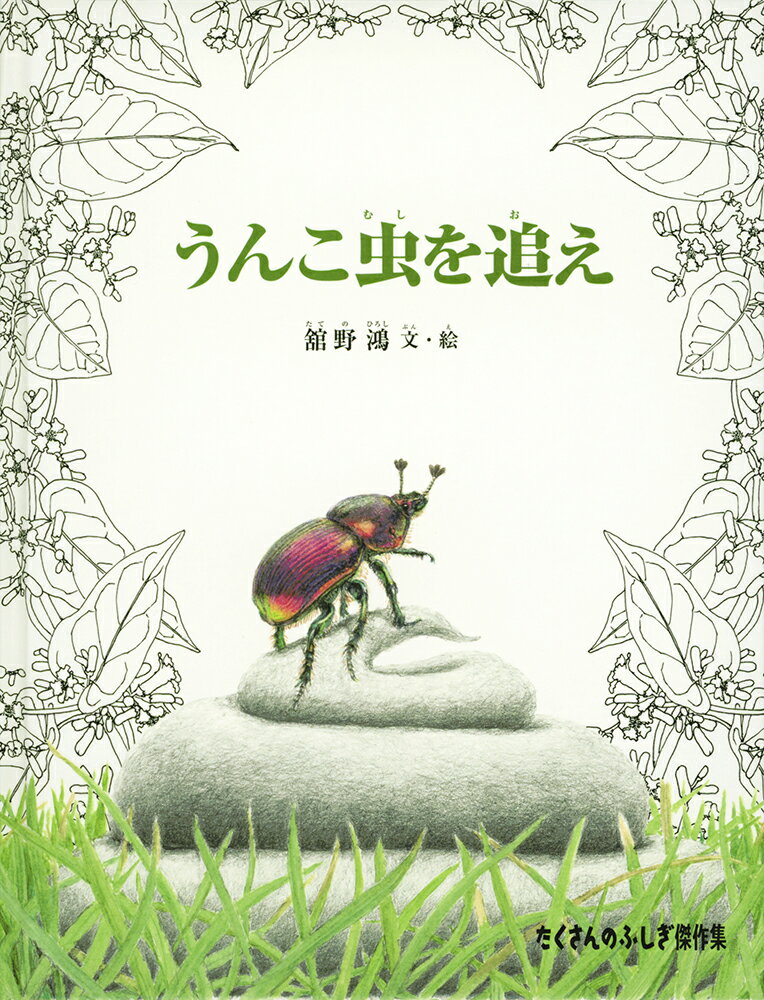

出てきたのは、赤いセンチコガネ! 狙ってたのとは違ったけれど、美しいです!

展示と連動したグッズが豊富で、ついあれこれ欲しくなってしまいます。図録も良かったですよ。

展示情報はこちら

-

会期:2025年7月12日(土)〜9月23日(火・祝)

-

場所:大阪市立自然史博物館 ネイチャーホール(長居公園内)

-

開館時間:9:30〜17:00(入場は16:30まで)

-

休館日:月曜を中心に数日(要事前確認)

-

チケット:大人1,800円/高・大学生1,500円/小・中学生700円

※前売りなら各200円引きでちょっとお得です。

大人も子どもも夢中になれる“ガチ”昆虫展

「MANIAC」の名にふさわしく、ふだん出会えない虫たちにじっくり向き合える展示でした。昆虫が好きな人はもちろん、図鑑には載っていない世界に触れたい人にもおすすめ。

9月末まで開催されているので、夏休みのお出かけにもぴったりです。