PR

昨日は受験生のために机の中を空にして大掃除したみたいです。中学受験経験者はみな、この日の事を何年経っても忘れません。

明日から受験期間は東京は雨や雪が降ることもなく、晴れなようで良かったです。受験生の皆さん、頑張ってきてくださいね!

学校によって、いろんな受験票の持たせ方があると思いますが、息子校の受験票は首から下げるタイプです。こんな感じの100均に売ってるようなカードケースに受験票を三つ折りにして入れます。

大人用なので、長過ぎないよう、子供にあう長さを事前に少し調整してあげてくださいね。

でね、実際は教室に入るかなり手前の、校舎入り口付近から、生徒たちは受験生のお子さんに受験票を首から下げるようにお願いするアナウンスしています。

しかし、「受験票は試験の時に顔を確認するためでしょ?なら教室で首から下げればいいか」と思っている子がいるのか、今から試験なので緊張して上の空になってしまい、係員の声が聞こえないのか、毎年、この入り口での係員の指示に従わない子が結構いるんだそうです。

まず、何のためにそのような事をしているのか?というと、受験とは無関係の不審者を校舎に入れない安全対策のためであったり、教室は沢山あるので、首から下げた受験票を見て、どこの教室に行けば良いかわからない子に教室の案内をする目的があるんです。

つまり受験生のお子様の安全や安心のためです。

基本的に親御さんとは校庭で分かれるため、校舎に入るのは小学生の子供たちだけとなります。

入ってくるのが子供だけならそこまで気にする事もないと思うかもしれませんが、中には小学生でも大人並みに背の高いお子さんも居ますので、10代後半の青年と区別がつかない場合も有ります。

なので、受験会場には、受験とは関係のない人が紛れない為にも、係の生徒は首から下げた受験票や生徒の顔を入り口で1人ずつ全てチェックしています。

また、校内は広いので、迷子にならないよう、受験番号を見て教室への案内もしています。

もちろん、教室でも試験監督は受験番号と顔写真の照合をします。

想像してみてください。

まだ試験で緊張しているまだ12歳の子供たちは、入り口付近でバッグの中をゴソゴソして受験票を探さなきゃいけなかったり、みんながどんどん進むのを見送りながら、なかなか見つからなくて焦ったりするかもしれません。。。

なので、試験日は必ず時間に余裕を持って校舎に入る事。

また、焦らない為にも、受験票はすぐに取り出しやすい場所に入れるか、校庭で親御さんと分かれる所から、親御さんが受験票をお子様の首にかけてあげると安心です。

受験が終わり、帰ってきた時、目立つように派手なストールを持っていきましょう!親御さんは寒いので防寒対策しっかりしてね!

受験結果や試験の出来は一切聞かず、「お疲れ様。今日はなに食べたい?」と聞きましょう。子供が言われたいナンバーワンのセリフです。

親御さんはここから3日間、神経がたかぶり、まともに眠れない方も多いと思います。私も夜中に目を覚ましたり、眠れませんでした。

お子さんが眠れなくて不安がる場合は「目をつぶり、横になってるだけでも体力はちゃんと回復するから大丈夫。明日は実力を発揮できるよ!」と言って、安心させてあげてくださいね。子供は親が言えば、そう信じます。

それから、寒くないよう厚着するのは良いのですが、前がチャックですぐ脱げる服にしてあげてください。ボタンだと脱ぎにくいかも。実は、今年、受験だったいとこ君が一月受験で脱ぎにくい服を着て受験に行ったそうで、教室は思いの外、暖かくて、脱がずに我慢したら、暑くて気持ち悪くなってしまったそう。電車の中もあったかくて、温度調整しずらい服だと、電車で気分が悪くなる子もいますので、トレーナーなどの上にはジャンパーやフリースなど、時間をかけずサッと脱げる服がおすすめです。親は、吐いた時用の上着なども一応持っていくと安心です。

また、女子は生理が始まってしまった時用のズボンや下着の着替えや、生理ナプキンをつけていくと安心ですよ。

まずはエントリー!

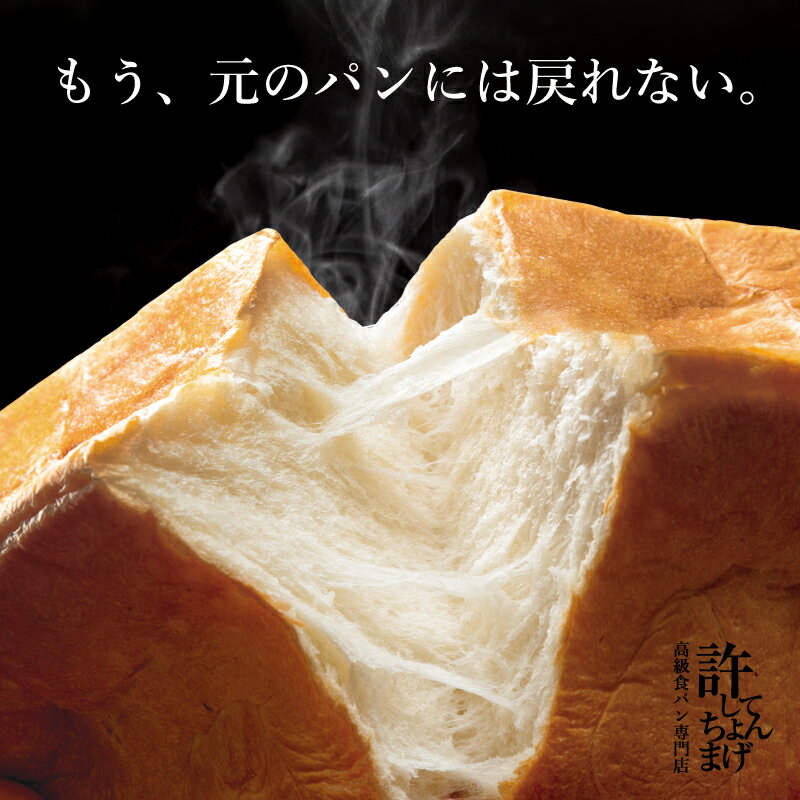

清川屋さんから、高級食パン「許してちょんまげ」をご提供いただきましたので、試してみました。冷凍で届いたよ!

最初見た時、

「おばあちゃん?」

「許してちょんまげ?」

「これ高級食パンなの?」と混乱。

全然パッケージが高級食パンに見えないのなんなの。笑

高級食パンといえば白くて上品なイメージなのに、

こちらは、堂々と真ん中によくわからないおばあちゃん。

しかも名前が「許してちょんまげ」

うん、イイ!いいよ!

私は嫌いじゃない!むしろ面白くて好き。

一体なにを許して欲しいのか謎だけど、これを贈り物でもらったら、衝撃的でパンチがあるのは確か。笑

初めて見た瞬間、多分一言目は

「なにこれ?」

そして間違いなく、一度見たら2度と忘れられない。

このインパクトかなり強い。

よく考えると「許してちょんまげ」ってちゃんと、このおばあちゃんの年代の人が言いそうな昭和っぽいダジャレなのもかなりポイント高い。

しかも、おばあちゃん、ちょっと個性的でオシャレ。

帽子かぶってるし、髪型も凝ってて、洋服もカラフルで大きなピアスして、どこかファンキー。田舎のおばあちゃんというより、都会のオシャレおばあちゃんって感じ。

でね、調べるとなるほどなと思いました。

このパンを作ってるのは山形県の老舗店「清川屋」

このおばあちゃんは社長や社長のお母さんや奥さんなどの実在している人ではなく、世界中で美味しいものを食べてきた、舌の超えたおばあちゃんというキャラクター設定なのだそう。

ああ、確かに!!

服装とか髪型とかファッションが外国風だ!

そんなおばあちゃんが

「…これは美味しすぎるわ!許してちょんまげ!」

と言ってしまうほどのパンという世界観。

なるほど。

だから、ダジャレがおばあちゃんの年齢にマッチしているのか。

ふざけているようでちゃんと全部つながってる。

箱を開けてみると大きさは二斤。2リットルペットボトルと同じくらいの大きさで結構大きいから、家族みんなでたっぷり楽しめるよ!自分で好きな厚さにカットします。

しかもこのパン、見た目だけじゃない。

生地には山形県産のジャージー牛の生クリームや牛乳をたっぷり使ってるの。こくがあるのにおもたくないのはこの素晴らしい素材のおかげ。とても濃厚でリッチなパンです。

早速、実食!袋を開けた瞬間、優しいパンの香り。

手に取ると驚くほどしっとり。

まずはそのまま一口。

美味しい!

確かに言う。

「許してちょんまげ」って。

甘すぎず、くどくない。でもミルクのコクがある。

耳は薄く、耳まで柔らかくて、素材の良さがわかる味。

見た目はユーモアたっぷりなのに、

中身はとても丁寧で真面目。

このギャップがなんだかクセになる。

箱を開けた瞬間、「何これ?」って表紙が話題になって、食べた瞬間、自然と納得させられる。

「許してちょんまげ」は笑って、覚えて、ちゃんと美味しい。

さらにバターを塗って焼いたら、これまた、めちゃくちゃ美味しい。子供もおいしくて朝おかわりしてバクバク食べてたわ。

外はカリッ、中はフワッとしてる!

別日には、バターを塗って焼いた後、メープルシロップをかけて食べてみたら、さらに美味しい💕

これはもはやデザート!

何枚でも食べられる。はー、幸せ。

そんな贈り物にも自宅用にもおすすめな、話題をさらえる面白くて美味しい高級食パンでした。

皆さんもぜひ試してみてね!

夫や息子は食べたことあったみたいだけど、私は油そばって実は一度も食べたことなかったので、初めて食べてみました。

まずは麺を茹でます。結構太麺。

汁はこれだけでラーメンみたくお湯は入れないんだって。

このつゆに茹でて水切りした麺を入れて混ぜます。

自分で用意したトッピングはゆで卵とネギだけ追加したよ。あとは元々セットに付属してたものを入れてます。マヨネーズとかかけても美味しいみたい。

へええ、麺を汁に絡ませて混ぜ混ぜして食べてみると、味が結構、濃いんだね。パンチ効いてます。麺はもっちもち。

アブラそばって名前だから、勝手なイメージで凄い油っこいのかと思ってたけど、案外、そうでもない。

ただ、普段、少食な女の私には、結構ボリュームがあったかも?

息子もうまいうまいと綺麗に食べてました❣️

この昆布酢とラー油は一体なんなのかというと、食べる前にそれぞれひと回しかけるといいみたい。用途がよくわからなかったけど、途中、味を変えたい時に追加するものらしい。

夫がいうには、油そばというものは、食べてる最中に味変するのが普通らしく、世間の油そば屋では、味変するためのいろんなトッピング(玉ねぎあげたカリカリフライとか、魚粉とか、お酢、ラー油、マヨネーズなど)が置いてあるそうな。

だから、昆布酢やラー油で濃さを調整して、途中、味を変えるのが良いんだとか。なるほどね。

「一般的な油そばと武蔵野アブラ学会のアブラそばは、味は違うの?」と聞くと、

「うん、このアブラそばは、味が濃厚で凄い旨みがあってつゆの味は濃いめだね!ちなみに、そんなに油っぽくはない方だと思う。だから女性でも食べやすいはずだよ。油そばは店によって全然、味やアブラっぽさが違うんだよね。例えばさ、ラーメンにこってり横浜系やさっぱり醤油味があるように油そばも店によって全然違うんだ」と教えてもらいました。

へええ!そういうものなのか。なるほどねえ。油そば初心者には勉強になるわ。

「もし、くどくなったら、途中で、昆布酢を足すとマイルドになって、さっぱりするからいいよ。」とアドバイスをもらいました。

この商品の口コミをみたら、早稲田大学の近くに武蔵野アブラ学会の総本店があるみたいで、早稲田大学で学生時代を過ごした人にとっては、本当に青春の味、思い出の味のようで、口コミのテンションがちょっと異様でビックリした。笑

懐かしくて、懐かしくて、武蔵野アブラ学会のアブラそばがお取り寄せできるなんて!遠くに住んでるから嬉しい!と感激したり、懐かしすぎて泣いて喜んでる風の人が多数。

我が家の男性陣にも、とても人気でしたよ!

早稲田中を明日受験する人は行ってみると良いかも?

PR

中学受験する人はこれが最高に後から効いてきます。

聞くだけで賢くなれるCDたち。