なんらかの理由で退職など雇用関係が終了し、離職票の交付を希望した時(59歳以上離職者は離職票の交付希望の有無にかかわらず必ず提出)は離職票を作成しないといけません。

この離職票(特に基礎日数)が意外と分かりにくい書き方だったりします。

離職票(離職証明証)には⑨賃金支払基礎日数と⑪基礎日数があります。

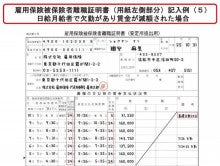

ちなみに↑の画像は「雇用保険の事務手続き」という職安にある冊子です。

冊子のPDFファイル

この冊子にも書かれているように、月給者は⑨や⑪に歴日数(その月の日数)を書くようになっています。

ここでいう月給者というのは完全月給者のことで、日給月給のことではありません。

ただし、そもそも、労働法には「月給制」だの「日給月給制」だのという定義がありません。

あくまで一般論に則った考え方となります。

この「雇用保険の事務手続き」で使用されている言葉を簡単に定義するのであれば、

月給制(完全月給制)・・・

完全に月額賃金が固定されている。欠勤や遅刻をしてもノーワークノーペイの原則を適用せず、賃金は控除されない。

日給月給制・・・

基本給は月による変動はないが、欠勤や遅刻・早退すると、ノーワーク・ノーペイの原則により、月額賃金から控除される。

※以下「月給制」と「日給月給制」は上記の定義に従う。

月給者とはつまり、管理職や役員など特別な立場の人に適用されることが多く、逆に一般的な社員はここでいう日給月給制にあてはまることが多いはず。

非常にややこしい話ですが、世の中的には「月給制」というと、ここでいう日給月給をいうことが多いと思います。

※ さらにややこしい話で、「日給月給」と「月給日給」を分けて考える時もあり、その時は日給月給の意味は変わる。

本題に戻りますが、この「雇用保険の事務手続き」という冊子の記載例の最初にこの「月給制」の書き方があるので恐らく日給月給であっても基礎日数は例の通り暦日で記載してしまいそうになる。

・・・というか、自分は間違っていました(汗)

ではどのようにして記載するのが(日給月給制の場合)正解かというと、↓の画像(記入例5)のように備考に基礎日数(一ヶ月の基準となる日数)を記載して、⑨や⑪はその日数を元に計算する。

ここでいう、基礎日数(一ヶ月の基準となる日数)とは何か?

これはむしろ欠勤した場合における控除の仕方を考えたほうが早いです。

(↑ちなみに記入例の例時説明には、「就業規則・・・欠勤がある場合には、給与月額の24分の1に相当する額を減ずる」とあります)

就業規則の欠勤控除の考え方として、月給を1ヵ月平均所定労働日数で割って計算するというのがあると思います。

ケース1

例えば、年間の所定労働日数が276日の場合の平均は 276日÷12月=23日 となります。

月に2日欠勤したとすると、(基本給÷23日)×2日 で控除額を計算します。

こういった場合の基礎日数(一ヶ月の基準となる日数)は23日となります。

※割り切れずに端数が出た場合は切り上げて計算するそうです。

ケース2

そうではなく、その月の歴日数を元に控除するという場合。

9月に2日欠勤したとすると、(基本給÷30日)×2日 で控除額を計算するような時は、基礎日数を暦日とします。

簡単にまとめると次のようになると思います。

○基礎日数の考え方○

完全月給制 → 歴日数を元にする。

日給月給制

↓

①土日等勤務を要しない日は基本給の支給対象としない (ケース1)

(欠勤控除=基本給÷所定労働日数×欠勤日数)

→所定労働日数を元にする。(欠勤時は所定労働日数から欠勤日数のみ引き⑪に記入)

②土日等勤務を要しない日も基本給の支給対象とする (ケース2)

(欠勤控除=基本給÷歴日数×欠勤日数)

→歴日数を元にする。(欠勤時は歴日数から休日数も含めて引き⑪に記入)

※基礎日数が無い場合の書き方

大阪労働局さんが公開している「雇用保険事務手続きの手引き」によると、出勤予定日数から欠勤日数を引いた日数を基礎日数とする記入例(下記PDF事例4)があります。

つまり、月平均の所定労働日数を算出して基礎日数とするのではなく、各月によってあらかじめ出勤日数がカレンダーなどに決まっており、欠勤した際はその決まった日数(出勤予定数)から引いて計算する場合などはこの方法で記入するのがよいみたいです。

意外とこのパターンの就業規則も多いと思います。

事務手続きの手引きPDFファイル

また、このブログにおける例は↑の手引きでは、

事例1 ⇒ 完全月給者の例

事例3 ⇒ 日給月給(ケース2)の例

事例4 ⇒ 日給月給(ケース1で月平均の所定労働日数を出さない)の例

に対応しているようなのでご確認下さい。

ほとんどの場合はここまでのパターンを使えば記入出来ると思いますが、稀に特殊なケースなどがあり、どうすればいいか分からない時はすぐハローワークへ確認するのが一番早いと思います。

最後に、作成している人はご存知かと思いますが、実際にこの離職票の基礎日数が影響してくるのは11日以上あるかどうかです。

失業給付を受けるためには、離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あることが必要です。

「被保険者期間」とは被保険者であった期間のうち、賃金の支払いの基礎日数が11日以上ある月を被保険者期間1ヵ月として計算します。

極端な話11日以上無いと失業保険が貰えないこともあるということです。

また、失業保険の手当て計算の元になる、賃金日額は、退職前の6ヶ月間に支払われた賃金を、180で割った金額です。

この退職前の6ヶ月間というのも基礎日数が11日以上ある月を基準とします。

つまり、退職前の6ヶ月間で欠勤が多く給料が少なかった月があっても、その月の基礎日数が11日以上なら賃金日額の算出に入ってしまうし、11日未満なら入らないということになる。

実はこの11日以上あるかどうかが重要なだけで、どんな書き方をしているかはさほど関係はないです。

大変長々と書いてきましたが…

基礎日数が11日以上あるなら、暦日で記入してもかまいません!笑

(詳細は所轄ハローワークへお問い合わせください。)

間違った書き方をしていても、改善することで11日以上かどうかが変わるといった場合でないと、恐らく職安から訂正をさせられることは無いと思います。

でも、正しい記入をしないとなんか気持ち悪いですよね。

職安の人も見やすいと思います。

以上、解釈間違いや記載ミス等ありましたらご了承ください。

|

社会保険・労働保険の事務百科(平成30年4月改訂)

3,456円

Amazon |