書く姿勢・持ち方チャンネルを開設しました。

担任の先生方へ ⇒ 授業の実際

① 鉛筆を動かしやすい ⇒ 整った文字が速く書ける

今回は、① 鉛筆を動かしやすい ⇒ 整った文字が速く書ける

についてお話します。

手でつまんだり握ったりして物を保持するだけでなく、保持した状態でそのものを操ることにより、ある目的を達成する把握の仕方を「動的把握」といいます。日常生活の中で一番よく使う「動的把握」が、箸、鉛筆を使うときの持ち方です。

アメリカの作業療法士エルハートは、

乳幼児の筆記具把持について、下図の4段階に設定しました。

上肢の関節運動によって動く部位に着目すると、

上肢全体⇒前腕⇒手⇒指の順に動く部位が移行して、粗大な運動から微細な動きへと発達変化することを示しています。

ヒトの持つ機能は、全員が同じように得られるものではなく、個人の習熟で完成される機能もあります。鉛筆を持って文字を書くという微細で成熟した機能は、訓練や努力によって獲得されます。自然な発達だけでは不十分です。

動的3指握りは、C型;くしだんご持ちです、正しい鉛筆の持ち方を身に付けるには、さらに学習が必要です。

《鉛筆で文字を書くときの手の2つの運動機能》

鉛筆に接している3指(親指、人差し指、中指)は、文字を書くとき、それぞれが重要なはたらきをしています。

親指で押して、横画を書きます。

人差し指で押して、縦画を書きます。

中指で押して、はねを書きます。

斜線や○を書くとき、3本のそれぞれの指がどのようにはたらいているか、実際に書いて考えてください。小指や薬指は、中指に付いて中指と一緒に動きます。

また、横画や○を書くと、指以外に手首も動かして文字を書いていることに気づかれるでしょう。手のひらを手首にある「豆状骨」を支点にして、ワイパーのような動きをします。

1年生に、透明のアクリル板を使って、親指、人差し指、中指(薬指、小指)の文字を書くときのはたらきやグーパーの動き、豆状骨を中心としたワイパーの動きを説明します。

また、赤いシールを豆状骨と小指の先に貼って、文字を書くときノート(透明アクリル板)に接していることも見せます。

本題に戻ります。

。

① 鉛筆を動かしやすい ⇒ 整った文字が速く書ける

《鉛筆の持ち方で変わる可動範囲》

豆状骨を動かさないで、ゆっくり書きました。

B型;とんがり持ち、E型;にぎり持ち、F型;かくれんぼ持ちは指を握りこみ、手首で書くので小さい渦になります。D型;下すぎ持ち、G型;さかさたおれ持ち、も小さい渦になりました。A型;正しい持ち方、C型;くしだんご持ちは、親指側の3指を動かして書くので大きい渦が書けます。

A型は始点から等間隔で書けました。C型は左上は等間隔に書けましたが、親指と人差し指が向かい合って押し合うので、右下の間隔がだんだん狭くなり、書けなくなりました。

線路のような線では、A型は長い縦線が真っすぐ引けました。C型は縦線が少し曲がりました。

C型;くしだんご持ちは、「三面つまみ」(Tripod Pinch)は、外国では標準的な持ち方とされています。この持ち方は、親指と人差し指が対向していて、人差し指と親指を曲げるときに指が押し合い、ブレーキがかかります。横書きでアルファベットと数字を書くだけなら、この持ち方でいいのかもしれません。

A型;正しい持ち方は、親指を人差し指の側面にずらすので、押し合いません。人差し指のPIP関節横を円錐の頂点とする底面上を自由に動かすことができます。縦書きも得意です。

日本人が日常用いている文字は、世界のどこにも類例がないほど複雑だと言われています。ひらがな、カタカナ、ローマ字、数字においては漢数字、算用数字を使います。これらの直線、曲線を筆記具で自在に書くからです。現在は、文字を左から右へ書く、横書きが主流ですが、日本では古来から、文字を右から左へ縦書きする文化があり、横書きと縦書きを併用しています。

手書き文化は、日常の思考活動や表現活動を支えています。正しい鉛筆の持ち方とは、手が最も効果的に機能して、疲労も少なく、各様の文字書写をスムーズに行わせる「書きやすい」持ち方のことです。

【参考文献】

もっと詳しく知りたい人は

鉛筆の持ち方指導のバイブル

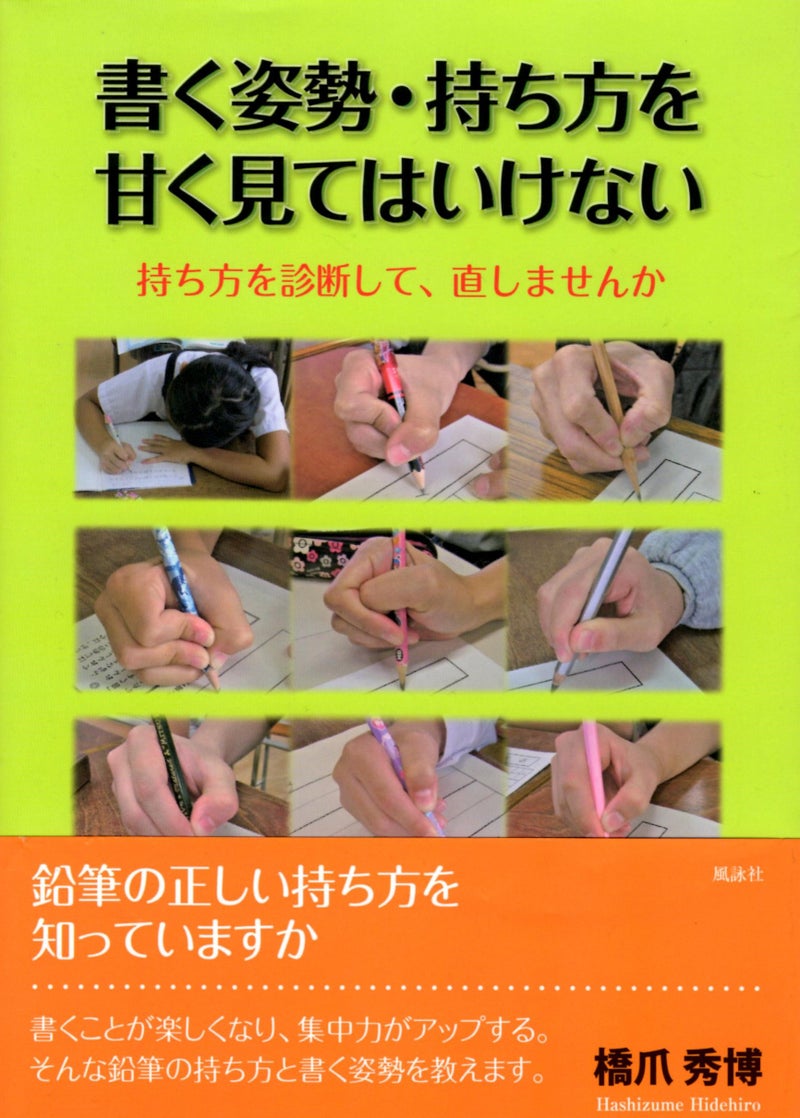

「書く姿勢持ち方を甘く見てはいけない」(風詠社)

を手に取ってご覧ください。

書く姿勢・持ち方の直す手順を分かりやすく説明しています。

本気で持ち方を直したい人、先生におすすめします。