【 #少子化 今年の出生数が過去最少ペースで、9月までで「危機的状況」 最も少なかった去年4.9%急減で最悪になる⏩ずっと前からわかっていたが自民党は対策ナシだ。今年は増税、賃金上がらず結婚すらできない】

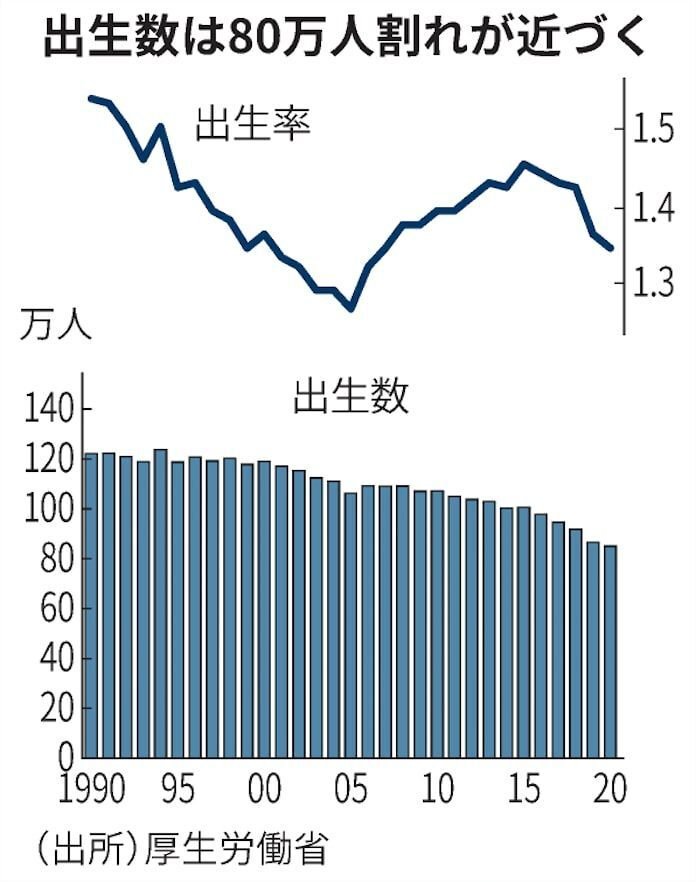

松野官房長官は、今年の9月までの出生数が調査開始以来、最も少なかった去年(81万1,622人)を下回っていることについて、「危機的状況である」と話した。

厚労省が発表した速報値では、今年1月から9月までの累計の出生数は59万9636人で、調査開始以来、最も少なかった去年と比べても、出生率が4.9%下回っています。

これで、17年連続で減少・低下していることになる。

国力、国勢(国の勢い)とは、この出生数が将来の日本に大きく左右する問題です。

このような「少子高齢化」社会は、かなり前からわかっていた事ですが、政権を長く担当した自公政権の「取り返しのつかない大きなミス」と言わざるえません。

【昨年1年間のデータを見ても、そもそも結婚しない若い人が激増してるのは、経済的に「不安なく結婚」できる状況にないからだ】

2022年9月9日に国立社会保障・人口問題研究所が発表した「第16回出生動向調査」によれば、交際相手ゼロの未婚男性7割、女性6割であった。

政府関係者は「未婚や晩婚化、少子化に拍車をかける」と憂慮するが、インターネット上では「わかるなあ」「私もそうだ」という共感の声があがっている。

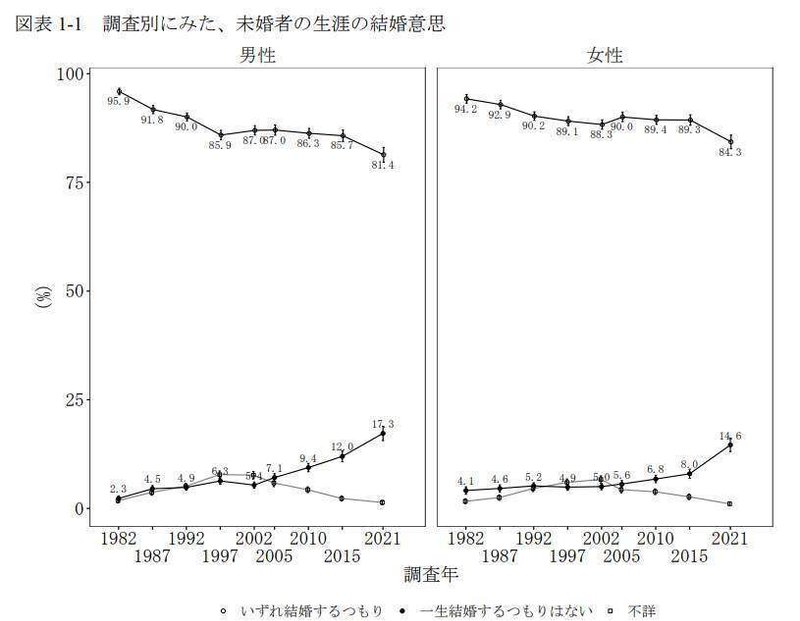

独身の男女に結婚の意思を聞くと、調査を始めた1982年時点では「一生結婚するつもりはない」と答えた男性は2.3%、女性は4.1%とごく少数だったが、今回は男性17.3%(前回比5.3ポイント増)、女性は14.6%(同6.6ポイント増)と過去最高を記録した。それぞれ6~7人に1人の割合だ=図表1参照。

結婚したくない理由については、「行動や生き方が自由」「家族を養う責任がなく、気楽」と独身生活の利点をあげる人が多かったが、この裏の理由には、若者たちの「経済的不安」が、そういう気持ちにさせていると分析されているが、至極まっとうな現実であろう。

出生数のことばかり取りざたされるが、コロナ前の2019年と2021年の確定値を比較した場合、出生数は年間87万人→81万人へと約6%減に対し、婚姻数は同60万組➠50万1,138組。16%も大きく減少し、戦後最少となった。

一方、離婚件数は前年より8,869組減の18万4,384組であった。

ここに、この記事にNAMXさんからコメント頂いた貴重な情報がります。

<最も少なかった去年4.9%急減で最悪になる

↑普通にデータ見てれば容易に予測できるでしょう。

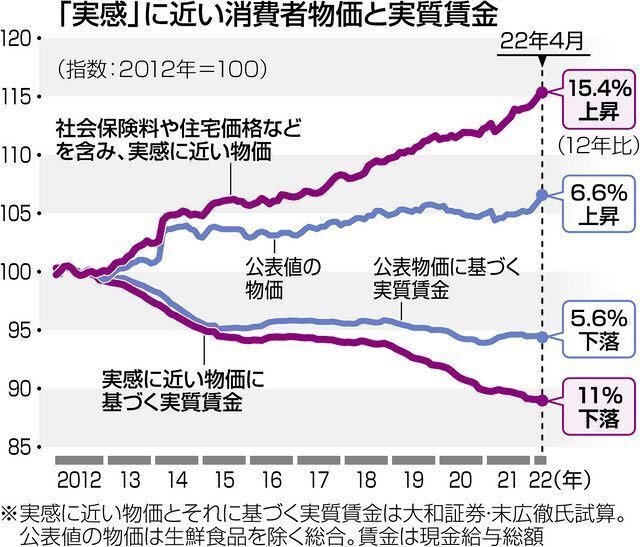

急減している原因は、「社会保険制度の増税」に、コストプッシュインフレが加わったせいです。

石油ショック当時と、全く同じ過ちを繰り返しているのです

因みに、社会保険税の増加と出生減には、明確な相関関係を示すデータがあります。

◆社会保険税が右肩上がりに増加するほど、出生は右肩下がりに削減されている

租税負担率、保険負担率、国民負担率の推移

国民負担率を増加させている要素は、主に社会保険税↓

...│租税.│保険.│国民.│出生数

2020年│26.3%│19.9%│46.1%│85万

2010年│21.4%│15.8%│37.2%│107万

2000年│22.6%│13.0%│35.6%│119万

1990年│27.7%│10.6%│38.4%│122万

1980年│21.7%│8.80%│30.5%│157万

1973年│21.4%│5.90%│27.4%│203万←石油ショック

1970年│18.9%│5.40%│24.3%│193万

◆社会保険制度が出生減を招く理由とは?

・保険税が、「均等割と呼ぶ人頭税」であること。

・保険税は、人間の存在(家族、出生、雇用など)への罰であること。

・保険税は、逆進性が強い(低所得層になるほど所得負担率が高い)こと。

・保険税は、家族人数が増えるほど負担が人頭加算され、手取り賃金も削減される。

結果、保険税が上がるにつれて婚姻出生への経済的ハードルが上がり、低所得層ほど婚姻出生が難しくなる。

とくに、若い人(20歳代)は年収300万以下の低所得層が多いことから、保険税が上がるほど若い人の婚姻出生が削減されることになる。

更にーー。

◆日本の政府と社会保障制度による貧困削減率は、OECD諸国中、ダントツのビリである。

・政府と社会保障制度が介入してくることで、反って若年層(単身者や共働きや非正規など)や子供の貧困率が上がっている。

・日本の社会保障制度は、保険税や消費税などの逆進税を安定財源に据えている為に、制度が逆機能している(貧困化を促進している)。

こうした、社会保障制度の逆機能も、経済面で婚姻を難しくし、子育てし難い社会環境にしている。

これで、子供の出生率が増えるはずもない。

これは、ずっと前からわかっていたことであるが、長く政権担当して来た自公政権のミスである事はハッキリしている。

大きな政策を打ってきていないからこういう結果になっている。

しかも、過去30年間、賃金が上がらないどころか下がっている中で、「生涯独身」を決めてる人も多くいる。

これこそ、政府が本腰を入れるべき重要案件である。そうでないと、経済発展も文化の継承もできないまま、日本丸は沈没する。

【今年の出生数が過去最少ペースで「危機的状況」 松野官房長官 TBS 2022/11/28】

松野官房長官は、今年の9月までの出生数が調査開始以来、最も少なかった去年を下回っていることについて、「危機的状況である」との認識を示しました。

厚労省が発表した速報値では、今年1月から9月までの累計の出生数は59万9636人で、調査開始以来、最も少なかった去年と比べても4.9%下回っています。

松野博一官房長官 「調査開始以来、最も少なかった昨年の出生数を下回るペースとなっており、危機的状況であると認識をしています」 松野官房長官は、少子化の背景は「個人の結婚や出産、子育ての希望の実現を阻む様々な要因が複雑に絡み合っている」と述べ、「結婚や妊娠出産への支援、男女ともに仕事と子育てを両立できる環境の整備など、ライフステージに応じた総合的な少子化対策を進める」との考えを示しました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Twitterの反応ーー。

今年の出生数が過去最少ペースで危機的状況…子育て支援を充実させたら『ズルイ』と非難されるような国で出生数最少ペースが改善するわけがありません。『子どもは国の宝』ならば、厳しい状況でも未来の納税者を産んで育てている世帯には、多少ズルイくらいの支援があっても良いのではないでしょうか。

— Childish Teacher (@TeacherChildish) November 28, 2022

昭和、平成の大部分で

— 田舎っぺ (@zzdOeN6aITnoxyP) November 28, 2022

政権を担ってきた

自民党のせいだろ!

自民党のせいだよ!https://t.co/SJT3MhPzT7

代々資産家の世襲議員の爺ちゃん達が『あーでもないこーでもない』と茶番を演じてる現状から変えません?

— のむらパターソン和孝🔑旭川市議会議員 | 統一教会と旭川市 | 国会議員からスラップ訴訟 (@nadcjp) November 28, 2022

産むまでも辛いけど、産まれてからも辛い。子供や子育て世代を大事にしないこの #美しい国 で『子育てしたくない』と直感的に悟る若者の感覚は至って普通。 #増税反対https://t.co/fHQuGVG8M4

出生数のことばかり取りざたされるが、コロナ前の2019年と2021年の確定値を比較した場合、出生数は年間87万人→81万人へと約6%減に対し、婚姻数は同60万組→50万組へと16%も大きく減少している点をお忘れなく。https://t.co/EiSUfA6fR2

— 荒川和久/独身研究家/コラムニスト (@wildriverpeace) November 28, 2022

ーー以下略ーー

【出生数は婚姻率そして、若い人の収入も大きく影響しているように見える】

わたしは今、65歳であるが、私達が若い時は、男性なら30前、女性なら25歳頃あたりまでに普通は結婚した。

子供も同級生の平均では、3人程度である。無論、ホテルなどで結婚式もしたし、新婚旅行にも海外に行って来た。 それが、普通であった。

今の若者はほんとに可愛そうだと思う。

例えば、車の免許を取得すれば、田舎なので100%が車をかった。

今のように、将来に「不安」がなかったからであろうと思う。

それに、生活を見ても質素であるように思う。

やはり、これは毎回いってるように「経済的要因」が大きいと痛感する。

結婚して、子供ができてそれを養い、大学まで出してとなると考えてしまうであろう。

そもそも、日本の私立高校、大学の学費が非常に高い。しかし、高学歴社会が支配していくか?といえば今ではそうでもなくなって来てるのはいい傾向である。

【小泉政権から第2次安倍政権で、日本の働き方は変わり、賃金は全く上がっていないのだ】

政治とは、主権者の国民のために、その「暮らしが楽になるようにするのが」本来の役目ではないか。

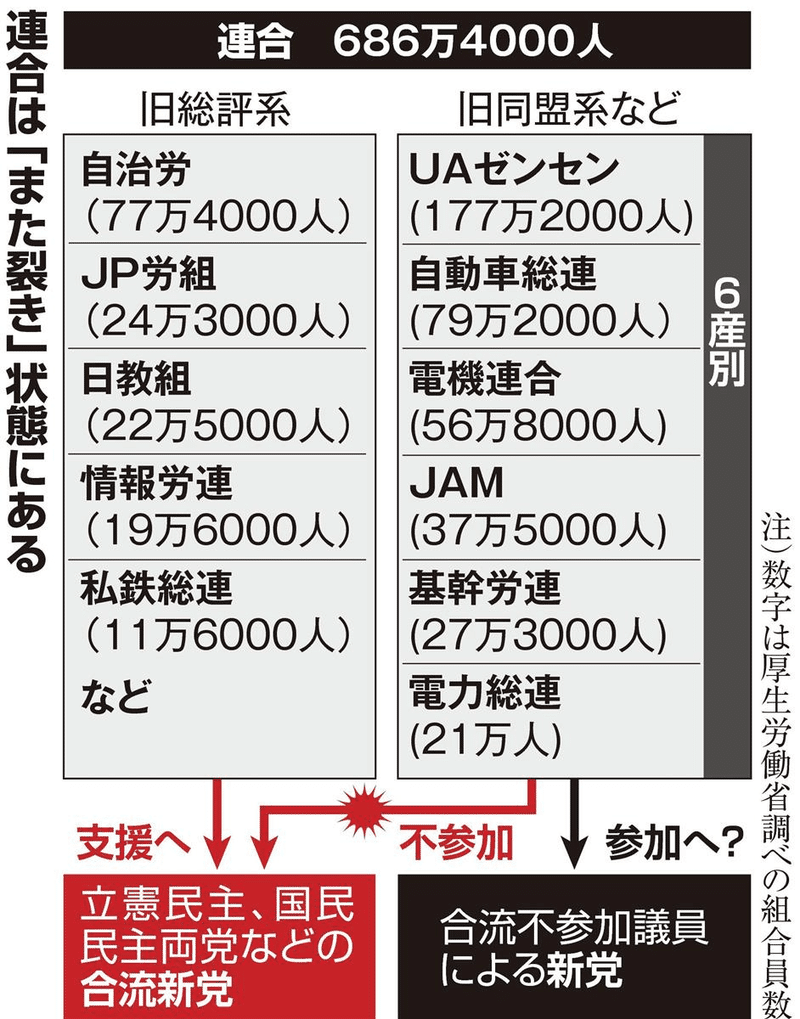

それを、まず、小泉政権では、あの、政商の竹中平蔵が「非正規雇用」と「派遣社員」の解禁をした。 これに、よって「労働者団体が賃金上げ要求」する、労働組合が衰退した。 あの頃、野党第1党の社会党が力をうしなった。労働組合が骨抜きにされたのである。これは、今の選挙でも、労働者の票が明らかに、与党にながれているのではないだろうか。 社会党のちからは衰えて、今は、あのおかしい「連合」である。その中の6産別(旧同盟系・大企業群)などは、トヨタを始め賃上げ運動などしていない。

今現在、健全な労働運動してるのは、共産党の「全労連」だけである。

つまり、労働者の声が経営者に届かないし、職場での団体交渉なども活発ではない。

【【これまでの国民負担は以下の表の8項目に、更にこれに庶民に冷徹な政策が押し寄せて来てる 益々、国民負担が増えて少子化になる政策ばかり】

今年の秋以降にだされている岸田政権の国民負担の増加政策は以下のようになっているのだーー。

これまでの国民負担増加の政策のーー。

①消費増税15%(24年10月から)

②道路利用税(25年頃、EV車は重たいために増税し、走行距離で税負担させる)

③炭素税(24年から、CO2を出した企業にかける新税)

④相続税(23年から、これまでの税に更に負担増)

⑤エコカー減税の基準強化(23年からこれまでの同税の基準を強化して増税する)

⑥退職金控除の見直し増税(控除の見直し、所得税とみなし課税する)

⑦配偶者控除の見直し増税(年収103万円以下は控除されていたが、見直して廃止する)

⑧たばこ税(防衛費増のためにという理由で増税する)

⑨パート従業員に強制的に厚生年金加入させる(企業の規模要件を撤廃し、中小零細企業のほか、個人事業主も同じ扱いになる。そうなれば、事業主と個人負担が増して、中小零細では給与を上げるのは困難になるということだ。

➉2023年10月からインボイス制度が始まる。(売り上げ1000万円以下なら免除されていた消費税を収める必要が出てくる)

⑪「出産育児一時金」の財源を確保(このために、75歳以上の後期高齢者が新たに7%分を負担。24年からの導入する。

⑫後期高齢者の医療負担は1割から2割にもあげている。(22年10月から始まっている)

そしてーー。

⑬防衛費を5兆円から10兆円に倍増(国民の所得税を上げる議論をしている)

これらで、国民負担率(所得から国に搾取されるお金)は、今現在で68.2%であるが、これで間違いなく、簡単に5割は超えて6割近くになる。

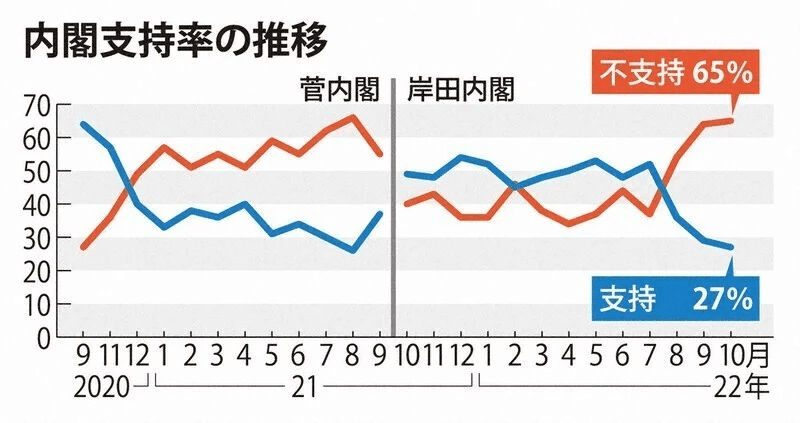

しかも、岸田首相は就任すぐには「増税はしない」と発言していたのにである。 これでは、支持率低迷も当然である。

【こうした、増税では労働者全員に影響があるが、若者達にもこういう次から次へと「増税」し「社会保障の負担増と支払い減額」では、夢も希望もなくなる】

このような、大増税である。江戸時代の幕末には、五公五民(国民負担率50%)で、全国の藩で、百姓一揆が起き、餓死者もでている。

その頃から見たら、今の国民はこの頃からみてもおとないい。この頃、一揆の首謀者は、幕府などに捕まり処刑された。つまり、殺されることを覚悟して、一揆を勃発させたのである。

上の①~⑬までが実施されると、江戸時代よりも酷い年貢ってことになる。

海外であれば、大規模デモや政権転覆にクーデターが起きてもおかしくない。 彼らは、主権者である国民の生活など考えていない。

財務省などは、完全に「国民の取れるところからとって、支出は抑える」という、まるでカルト宗教みたいになっている。

こんな、ことをやっていては、益々、少子化は進むだろう。

人間の長い営みの中で、結婚もできず、子供を生むことも躊躇させる日本である。

結局は、#自民党に投票するからこうなる し、このままでは、#自公政権に殺される のだ。

#少子化 #高齢化 #増税ばかり #結婚もできない #子供も産めない #将来の不安感 #自民党に投票するからこうなる #自公政権に殺される