WindowsPCのマウスを新しくした Logicool MX Master 2S

WindowsPC用マウスとして「Microsoft Designer Bluetooth Desktop」を使っていたのですが、最近、左クリックの調子が悪くなり、クリックが効かなくなったり、急にダブルクリック判定されたりと、とにかく使っていてストレスを感じるようになってきました。

で、デザイン以外、実はあまり気に入っていなかった(Windows10 1903アップデート前までは不定期にBluetoothペアリングが切れてしまう不具合も)ということもあり、重い腰を上げてマウスを買い替えることに。

しかし、マウスってパソコンを操作する中でもとりわけ使っている時間の長いデバイスなので、手にフィットしないマウスを使い続けるのって結構なストレスになるため、そのあたりを慎重に選ぼうとすると、実店舗に行って時間をかけて展示品のマウスを握りしめながら品定めをしなければならないのであります。(ネットショッピングだと、結果、自分に合わないモノを買ってしまったら捨て捨てる羽目になるので)

と、いうわけで会社帰りにヨドバシAkibaに寄ってくれば良いのですが、なんだかんだでこの3連休の間、さいたま新都心のコクーンシティに行ったので、コクーン3のヨドバシカメラさいたま新都心で品定め、購入をしてまいりました。

まず選択肢としては「無線」であること。

有線の方がWindows起動時の不具合でBluetoothが認識しなくなる(認識に超時間がかかる)場合に便利なのですが、デスク周りを考えるとできるだけ有線ケーブルは排除したい。

また、キーボードに関しては引き続きMicrosoft Designer Bluetooth Keyboardを使用するので、キーボードがBluetoothなのにマウスが有線ってイヤなので、無線、できればBluetoothのマウスが良い。

次に、電池が長持ちなこと。

これは無線で使う以上言わずもがな。

で、店頭で色々なマウスを握ってみたのですが、ELECOMのM-XGL10DBBKとLogicoolのMX Master 2Sの一騎打ちに。

次点としてBuffaloのBSMBB505MBKもあったのですが、所謂「静音」モデルという事で、マウスのクリック音がほとんど無く、クリックをした感覚も非常に薄いため、調子が悪くなってからのMicrosoft Designer Bluetooth Mouseのクリック感と感覚的にかぶってしまい、不安を覚えて選外に。

M-XGL10BBBKは握り具合やクリック感などが非常に良く、98%の医師が推奨したマウスということで定価は約6000円とややお高いのですが、長時間使用する上でのストレスはかなり少なくて済みそうな感じがします。(ちなみに実売価格は2000円超)

唯一不安なところは、握った際に親指などがかかるグリップ部分のラバーが使用後数年でベタベタしてこないか・・・。

一方のMX Master 2Sは、握り具合、クリック感共に非常に好調。ただ、スクロールホイールの感覚はスムーズ過ぎて滑り過ぎなのでM-XGL10BBBKに一歩劣る。しかし、3台のPCで利用可能で、しかも、3台のコンピュータが同一ネットワーク内にあればPC間でデータのコピー&ペーストができてしまうという超便利機能付き。この機能、自宅でMacとWindowsとの間でNASやUSBメモリ経由でデータのやり取りをしている私としては、非常に重宝しそうな機能です。

ただ、価格が約13000円と、マウスとしては非常に高額。

しばらく2つのマウスを握っては悩み、コロコロしては悩んでみましたが、意を決して・・・・LogicoolのMX Master 2Sの購入を決めたのでありました。

因みに決め手はコチラ↓

・とにかく握りやすい

・クリック感が心地良い

・Bluetooth対応で、しかも2.4GHz帯無線の両対応

・バッテリー駆動期間が最大70日

・最大3台までのPCで利用可能

・3台のPC間でデータのコピー&ペーストが可能

家に帰ってさっそくセッティングです。

13000円のマウスだけあって、箱はそれなりに立派です(笑)。

付属品は、簡易マニュアルと充電用USBケーブル(このケーブルを見てバッテリー内蔵と知った)、2.4GHz帯の「Unifying」無線レシーバー。

ちなみに、ドライバインストール用のCD等は入っておりません。

でも、最近の高機能マウスって必ず専用のソフト入れないといけないんですよね。(入れないとマウスの機能が使えない)

まあ細かいことは良いか・・・と、WindowsPCを起動してBluetoothのペアリングです。

マウスの裏面には電源スイッチと3チャンネルの切替ボタンがついており、WindowsPCは1チャンネルに登録しようと思っていたので、「1」の数字が点灯している状態で切替ボタンを長押しし、Windows10側ではBluetoothの機器追加をしてマウスを検索。

Windows10の画面でペアリング可能機器一覧に「MX Master 2S」が表示されたので、クリックをしてペアリング登録をしてやれば設定完了です。

ちなみに、この設定をするのにマウスが必要(キーボードだけだと面倒)なので、このペアリング後に闇に葬り去るDesigner Bluetooth Mouseを使ってセッティングしました。

で、ペアリングが完了し、MX Master 2Sでマウスカーソルが動くことを確認していると、Windows10の画面にLogicool Optionsアプリのインストールを促す画面が表示されました。

で、画面の手順に従ってインストールをしていくと、MX Master 2Sの機能をフルに使えるソフトウェア「Logicool Options」のインストールが完了します。

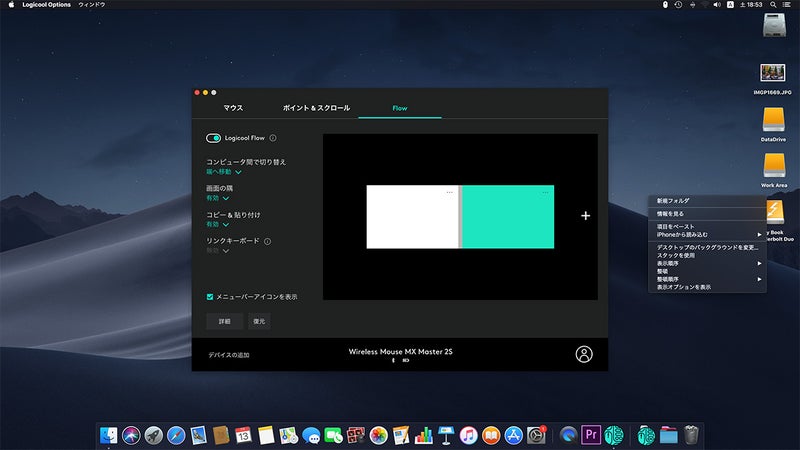

このソフトの「Logicool Flow」という機能が、マウスのPC間自動切り替えやコピー&ペーストを可能にするソフトウェアなのです。

ウキウキしながら、今度はMacProを起動してMX Master 2Sのペアリングを完了します。

こちらもWindows10と同様に、ペアリング後、ソフトウェアのインストールを促す画面が表示されるので、画面に従って「Logicool Options」をインストールします。

MacPro側にもLogicool Optionsのインストールが終わり、Windows10に戻ってLogicool FlowのPC登録をします。

この作業で、同一ネットワーク内にあるパソコンの中から、Logicool Flowが機能している(MX Master 2Sがペアリングされている)PCを探し出し、それぞれのPCのLogicool Flow同士でマウスのPC移動やファイルのコピー&ペーストができるようになります。

で、Logicool FlowのPC登録作業完了後、早速WindowsPC内の写真データをコピーし、WindowsPC→MacProへの移動します。

マウスの移動は、Logicool Flowで設定をした画面の上下左右の端までカーソルを持っていくだけ。

例えば今回は、WindowsPC画面の左端(2画面で使っているので、左側モニタの左端)にカーソルを持っていくと、MacProの画面右端にマウスカーソルが出てくる・・・という仕組みです。

WindowsPCからMacProにマウスカーソルを移動させ、先ほどWindowsPCでコピーしたデータを、右クリックで「貼り付け」してやれば・・・

はい!

WindowsPCからMacに写真をコピペできました!!

貼り付けられた写真はこの通り、ちゃんと開けます。

と、ここまでは良かったんだ。

Windows10 → MacPro のマウス移動~ファイルコピー&ペーストが出来たことに感動したので、次は MacPro → Windows10 でファイルコピーをしてみよう・・・と、MacProでファイルをコピーして、今度はMacPro側でマウスのカーソルを画面の右端に移動してみても、マウスのカーソルは一向にWindows10に移動をしてくれず、画面移動を諦めてマウス裏面の切り替えボタンでMacProからWindows10に切り替えてもコピー&ペースト機能は使えず・・・

なにをどうやっても MacPro → Windows10 の画面移動、ファイルコピーが出来ないのです!

Windows側で「Logicool Options」ソフトウェアのアップデート通知が出たのでアップデートをしてみましたが上手くいかず、2.4GHz帯の無線レシーバーを使って見てもダメ。

再起動をしてもダメだしなにをしても肝心の MacPro → Windows10 の画面移動とファイルコピーが機能しないのです。

2019年7月15日追記

ネットで見たESETセキュリティソフトの設定(ファイアウォール設定)を試してもダメでした。

おぉぉぉぉぉぉい!!!Logicool!!!

俺はこの機能を使いたいから13000円も払ったんだぞ!!!

これじゃMX Master 2Sを買った意味がないじゃないかっ!!

Logicoolさん!!お願いだからソフトウェアアップデートなり何なりして Mac → Windows のLogicool Flow機能を使えるようにして下さい!!!

椎名林檎女史、やはり恐ろしい

最近、仕事の行き帰りで椎名林檎女史の新譜『三毒史』を聴きまくっています。

三毒史 / 椎名林檎

椎名林檎女史に心酔している当方といたしましては、CDとBlu-rayを買うのは当たり前といたしまして、今回は「e-onkyo」で96KHz/24bitのハイレゾ音源も購入してしまいました。

それもこれも、林檎女史の作品を拙宅のオーディオ機器で、良い音(林檎女史の意図した音作りのまま)で聴きたいからであります。

オーディオで聴く場合は、CDでORACLEのCDトランスポートCD1000mkIIと、B.M.C.のDAC1 Preの組み合わせで聴くか、ハイレゾ音源をHDL-RA2HFにダウンロードしてDAC1 PreとUSB接続して聴くか・・・になるわけですが、CDとハイレゾ音源を聴き比べてみると・・・正直そんなに違いが分からんと言うのが正直なところでして・・・(苦笑)

これだったらORACLEのCD1000mkIIトランスポートとPIONEERのUDP-LX800で鳴らし比べた方が違いが分かるな(笑)。

それはさておき、この椎名林檎女史の『三毒史』は何度聴いてもグッときますなぁ。

1曲目の「鶏と蛇と豚」の冒頭なんぞ般若心経(しかもチョット訛った)だし、歌詞たるや何と人間の業、欲望を描いていることか。

オーケストラサウンドで歌い上げられた跡、流れるように2曲目の「獣ゆく細道」ではオーケストラサウンドに力強いバンドサウンドが加わり、林檎女史と宮本浩次がシャウトしながら人としての生き方を歌い上げる。

「この世は無常 皆んな分かってゐるのさ」

「着脹れして生き乍ら死んぢゃあゐるんぢゃいまいかとふと訝る」

「さう本性は獣 丸腰の命をいま野放しに突っ走らうぜ」

「無けなしの命がひとつ だうせなら使ひ果たさうぜ」

こんな歌詞、林檎女史の他に誰が書けるというのか。

そして宮本浩次の叫ぶような歌声が、林檎女史の歌声と相まってなんとも言えない切迫感と高揚感を味わえる。

レトロゲーム廃人になりかけた10連休

先日のブログで30年ほど昔の光栄(現:コーエーテクモホールディングス株式会社)のPC用ゲーム『大航海時代』サントラCDを取り上げましたが、そこで妙にスイッチが入り、CDもメインオーディオで聴いちゃったりして懐かしんでいたのですが、Amazonで確認をしたら・・・当時の『大航海時代』がそのまま、Windows10で遊べるようになって居るではありませんか!(エミュレータのWindows10対応化)

思えば、このエミュレータを使った大航海時代はWindows98の時にも買って(当時はCD-ROM)プレイをしていました・・・それが今度はWindows10対応になっているなんて・・・

見ちゃったら最後、クリックしちゃいますよねぇ・・・・

で、ダウンロードコードを購入して、PC用コンテンツ配信ツール「STEAM」経由でダウンロードをしてインストールをして実行です。

いやぁ・・・懐かしい!!!

当時はPC-9801RXにサウンドボードを搭載してプレイしていました・・・。

5インチのフロッピーディスク2枚組で、1ドライブにはシステムディスクを、2ドライブには海ディスクを・・・で、ゲームデータの保存は空のフロッピーディスクを用意して、保存・読込の際に2ドライブの海ディスクと入れ替えて・・・

・・・・って、そこまでエミュレータで再現しなくても良いと思うのですが、データ保存はディスクの入れ替え作業を画面上部の「ドライブ2」プルダウンメニューからディスクを選択しなければならないところまで再現してあるので、面倒臭さも思い出しながらプレイ開始です。

ちなみに、我が家の4Kモニタではこんな感じで表示されます・・・

・・・小っさ!!!

一応、全画面表示も出来ますが、本当に全画面を占拠されてしまうので、せめて「x2」や「x4」の画面モードを作って欲しかった・・・

それにしても、当時の16色しか表示出来なかったPCのスペックで、よくまぁ工夫をして作られていた物です。

1枚1.2MBのフロッピーディスク(PC-AT互換機は1.44MB)2枚でここまで複雑なゲームを作っていた当時のプログラマーの方には頭が下がります。

最も、ファミコンやPCエンジン、メガドライブなどはもっと小さなメモリ空間、ROM容量でゲームを動かしていたわけですから、とにかく昔のプログラマーの極限まで無駄を省く技術は最強でした・・・

まぁ、そんなこんなで、決して完成度としては高くない操作性、ストーリー性を感じつつも、そこすら懐かしさでカバー出来てしまう「大航海時代」にこのゴールデンウィーク後半はドップリハマってしまい、ダメ人間まっしぐらでした。

いやはや、やっぱり面白いゲームは時間が経っても面白いんだと言うことを再確認致しました。

・・・今度は『大航海時代II』も買っちゃおうかな・・・・?