月刊『みすず』8月号が刊行されました!

「咬んだり刺したりするカフカの『変身』」

という連載をさせていただいています。

隔月連載で、

第1回が2020年8月号

第2回が2020年10月号

第3回が2020年12月号

第4回が2021年4月号

第5回が2021年6月号

そして第6回が掲載された2021年8月号が刊行されました!

8月から連載開始で、また8月がやってきました。

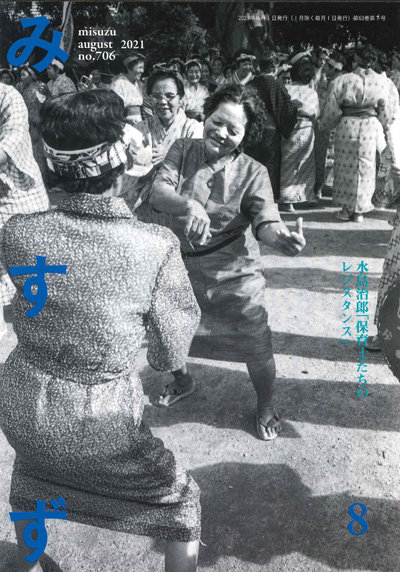

先月号から表紙の写真が、大石芳野さんの沖縄の写真になって、

とっても嬉しい。

このおばさんの顔!

音楽にすごくノっているのが伝わってくる。

見事な構図と瞬間。

沖縄の、とくに高齢の人の踊りは、本当にすごい!

宮古島にアフリカからダンサーが来たときに、

「マネができない」と言っていた。

独特のグルーブ感だ。

さて、私の連載の今回のタイトルは、

「カフカの語り口と笑い」です。

カフカの『変身』は笑えるということが、

かなり言われるようになってきました。

「笑って読んでないやつは、わかっていない」

とまで極端なことを言う人まで出てきています。

本当のところ、どうなのか?

カフカと笑いについて書いています。

また、カフカの語り口で、

「体験話法」は重要なポイントではないかと思っています。

そのことについても書いています。

———————————————————————

今回の「原文」「英訳」「邦訳」

連載中でスローリーリーディングした箇所の

「原文」「英訳」「邦訳」です。

英訳は最も普及している David Wyllie 訳(2002年)、

邦訳は青空文庫の原田義人訳(1960年)です。

(私の新訳は連載のほうに掲載してあります)

Und er sah zur Weckuhr hinüber, die auf dem Kasten tickte. »Himmlischer Vater,« dachte er. Es war halb sieben Uhr, und die Zeiger gingen ruhig vorwärts, es war sogar halb vorüber, es näherte sich schon dreiviertel. Sollte der Wecker nicht geläutet haben? Man sah vom Bett aus, daß er auf vier Uhr richtig eingestellt war; gewiß hatte er auch geläutet. Ja, aber war es möglich, dieses möbelerschütternde Läuten ruhig zu verschlafen? Nun, ruhig hatte er ja nicht geschlafen, aber wahrscheinlich desto fester. Was aber sollte er jetzt tun? Der nächste Zug ging um sieben Uhr; um den einzuholen, hätte er sich unsinnig beeilen müssen, und die Kollektion war noch nicht eingepackt, und er selbst fühlte sich durchaus nicht besonders frisch und beweglich. Und selbst wenn er den Zug einholte, ein Donnerwetter des Chefs war nicht zu vermeiden, denn der Geschäftsdiener hatte beim Fünfuhrzug gewartet und die Meldung von seiner Versäumnis längst erstattet. Es war eine Kreatur des Chefs, ohne Rückgrat und Verstand. Wie nun, wenn er sich krank meldete? Das war aber äußerst peinlich und verdächtig, denn Gregor war während seines fünfjährigen Dienstes noch nicht einmal krank gewesen. Gewiß würde der Chef mit dem Krankenkassenarzt kommen, würde den Eltern wegen des faulen Sohnes Vorwürfe machen und alle Einwände durch den Hinweis auf den Krankenkassenarzt abschneiden, für den es ja überhaupt nur ganz gesunde, aber arbeitsscheue Menschen gibt. Und hätte er übrigens in diesem Falle so ganz unrecht? Gregor fühlte sich tatsächlich, abgesehen von einer nach dem langen Schlaf wirklich überflüssigen Schläfrigkeit, ganz wohl und hatte sogar einen besonders kräftigen Hunger.

And he looked over at the alarm clock, ticking on the chest of drawers. "God in Heaven!" he thought. It was half past six and the hands were quietly moving forwards, it was even later than half past, more like quarter to seven. Had the alarm clock not rung? He could see from the bed that it had been set for four o'clock as it should have been; it certainly must have rung. Yes, but was it possible to quietly sleep through that furniture-rattling noise? True, he had not slept peacefully, but probably all the more deeply because of that. What should he do now? The next train went at seven; if he were to catch that he would have to rush like mad and the collection of samples was still not packed, and he did not at all feel particularly fresh and lively. And even if he did catch the train he would not avoid his boss's anger as the office assistant would have been there to see the five o'clock train go, he would have put in his report about Gregor's not being there a long time ago. The office assistant was the boss's man, spineless, and with no understanding. What about if he reported sick? But that would be extremely strained and suspicious as in fifteen years of service Gregor had never once yet been ill. His boss would certainly come round with the doctor from the medical insurance company, accuse his parents of having a lazy son, and accept the doctor's recommendation not to make any claim as the doctor believed that no-one was ever ill but that many were workshy. And what's more, would he have been entirely wrong in this case? Gregor did in fact, apart from excessive sleepiness after sleeping for so long, feel completely well and even felt much hungrier than usual.

そして、たんすの上でカチカチ鳴っている目ざまし時計のほうに眼をやった。「しまった!」と、彼は思った。もう六時半で、針は落ちつき払って進んでいく。半もすぎて、もう四十五分に近づいている。目ざましが鳴らなかったのだろうか。ベッドから見ても、きちんと四時に合わせてあったことがわかった。きっと鳴ったのだ。だが、あの部屋の家具をゆさぶるようなベルの音を安らかに聞きのがして眠っていたなんていうことがありうるだろうか。いや、けっして安らかに眠っていたわけではないが、おそらくそれだけにいっそうぐっすり眠っていたのだ。だが、今はどうしたらいいのだろう。つぎの汽車は七時に出る。その汽車に間に合うためには、気ちがいのように急がなければならないだろう。そして、商品見本はまだ包装してないし、彼自身がそれほど気分がすぐれないし、活溌な感じもしないのだ。そして、たとい汽車に間に合ったとしてさえ、店主の雷は避けることができないのだ。というのは、店の小使は五時の汽車に彼が乗るものと思って待っていて、彼が遅れたことをとっくに報告してしまっているはずだ。あの男は店主の手先で、背骨もなければ分別もない。ところで、病気だといって届け出たらどうだろうか。だが、そんなことをしたら、ひどく面倒になるし、疑いもかかるだろう。なにしろ、グレゴールは五年間の勤めのあいだにまだ一度だって病気になったことがないのだ。きっと店主は健康保険医をつれてやってきて、両親に向ってなまけ者の息子のことを非難し、どんなに異論を申し立てても、保険医を引合いに出してそれをさえぎってしまうことだろう。その医師にとっては、およそまったく健康なくせに仕事の嫌いな人間たちというものしかいないのだ。それに、今の場合、医者の考えもそれほどまちがっているだろうか。事実、グレゴールは、長く眠ったのにほんとうに眠気が残っていることを別にすれば、まったく身体の調子がいい気がするし、とくに強い空腹さえ感じているのだった。

———————————————————————

›Himmlischer Vater!‹の英訳・邦訳リスト

›Himmlischer Vater!‹が、これまでの邦訳、英訳で、

どういうふうに訳されているか、

リスト化してみました。

以下は、岡上容士(おかのうえ・ひろし)さんが作成してくださったものです。

ここでの邦訳一覧について

※訳書の発行年順。発行年のみを記し、同じ年に複数の訳書が出ている場合にかぎり、月も記してあります。個々の訳書名や詳しい発行年月日は、邦訳リストをご参照下さい。

※これまでの同種のリストではあげていても、抄訳や部分訳のためにこれらの箇所が訳されていないものは、このリストではあげていません。

※旧仮名づかいと旧字体は、新仮名づかいと新字体に直してあります。

※ルビは、こちらの判断で、読みにくいと思われる語に入れました。

ここでの英訳一覧について

※各英訳の詳しいことは、英訳リストをご参照下さい。

※初出の年代順にしています。ただし、外国のことでもあり、確定できなかったものもありましたので、正確かどうか断言できないものには「?」を入れてあります。

※洋書では、出版年のみで月日までは書かれていないものが多いですから、出版年のみを記してあります。同じ年に複数の訳書が出ている場合にかぎり、月も記してあります。これは主にアマゾンのデータに基づいていますが、アマゾンのこうしたデータは必ずしも正確でない場合もあります。

›Himmlischer Vater!‹

※高橋訳は本によって、カギ括弧の有無の違いがありますが、訳文自体は変わっていませんので、最初に一括して示しました。

○これはいかん、(高橋義孝[1952.6]。この初訳から世界文学全集39[1969.10]までと、世界文学全集44[1971];新潮文庫[1952.7.28、1966改版])

「これはいかん」(新潮世界文学38[1970];新潮文庫[1985改版以降])

○しまった、(中井正文[1952.7.30])

○南無三(なむさん)!(山下肇[1958])

○「しまった!」(原田義人[1960])

○「何たることだ!」(高本研一[1966.8])

○〈しまった!〉(高安国世[1967])

○「しまった!」(菊池武弘[1969.7])

○〈しまった〉(川崎芳隆[1973])

○〈大変だ!〉(城山良彦[1974])

○「こりゃ大へん!」(片岡啓治[1976])

○「しまった!」(立川洋三[1977])

○「とんでもない!」(川村二郎[1980])

○たいへんだ!(ナボコフ、野島秀勝訳[1982])

○「ひぇー神様」(三原弟平[1995])

○「ウッヒャー!」(池内紀[2001])

○「しまった!」(山下肇・萬里[2004])

○「な、なんだっ、これは」。(丘沢静也[2007.9])

○「あっりゃーっ!」(浅井健二郎[2008])

○〈なんてこった!〉、(野村廣之[2011.3])

○「しまった!」(真鍋宏史[2013.3])

○寝坊です。(須田諭一[2015.4])

○「天にまします我らが父よ!」(多和田葉子[2015.10])

○「何ということだ!」(田中一郎[2018])

○“My God!” (A. L. Lloyd[1937])

○Good heavens, (Eugene Jolas[1938])

○Heavenly Father! (Willa & Edwin Muir[1948?])

○“God Almighty!” (Stanley Corngold[1972])

○Good Lord! (Vladimir Nabokov[1980])

○‘Heavens above!’ (J. A. Underwood[1981])

○‘Father almighty!’ (Malcolm Pasley[1992])

○“God Almighty!” (Joachim Neugroschel[1993])

○“God in heaven!” (Karen Reppin[1995)]

○“God Almighty!” (Donna Freed[1996.1])

○“Father in Heaven!” (Stanley Appelbaum [1996.4?])

○“Good God!” (Ian Johnston[1999?])

○“God in Heaven!” (David Wyllie[2002.5?])

○‘God almighty!’ (Richard Stokes[2002.9])

○“Good God!” (M. A. Roberts[2005])

○‘Great heavenly Father!’ (Michael Hofmann[2006])

○‘Good God!’ (Will Aaltonen[2009.6])

○‘Father in heaven!’ (Joyce Crick[2009.7])

○Heavenly Father! (Charles Daudert [2010])

○‘Dear God in heaven!’ (John R. Williams[2011])

○“Heavenly Father!” (C. Wade Naney[2012])

○“Heavenly Father!” (Susan Bernofsky[2014.1])

○“God in heaven!” (Christopher Moncrieff[2014.11])

○“Heavenly Father!” (Katja Pelzer[2016.?])

○“Good God!” (Nina Wegner[2016.3])

○“Good God!”, (Mary Fox[2018])

○“Heavenly Father!” (Phillipp Strazny[2019])

———————————————————————

体験話法について

連載の中で「ドイツ語の体験話法の詳しいことについては、私のブログのほうに説明を掲載する」と書きました。

その説明です。

以下は、岡上容士(おかのうえ・ひろし)さんが書かれた原稿です。

ドイツ語における体験話法について、連載の第6回で取り扱われている、カフカの「変身」の一節も見ていきながら、少しお話しします。

なお、「接続法」「話法の助動詞」などといった、ドイツ語の文法での専門用語もたまに出てきますが、これらを説明していますと非常に長くなりますし、ここのテーマからも大きく外れてきます。ですから、これらに関してはご存知であることを前提とします。ご存知でない方でご興味がおありの方は、お手数ですが、ドイツ語の参考書などをご参照下さい。

○体験話法とは何か

体験話法とは何かということに関しては、頭木さんが連載の中で説明なさっていますので、まずはそれを引用します。

「彼は……した」などと三人称で書かれている小説で、登場人物の内面(心の中で思っていること)を描きたいとき、いくつかの方法がある。そのひとつが体験話法だ。

体験話法は、主に19世紀後半以降の小説で使われるようになった手法です。それ以前の小説は、物語を最後まで知っている語り手が全知の視点から語るか、あるいは人物の内面をその人物から描く場合には、書簡、日記、独白という形式をとっていました。しかし19世紀後半に入り、小説が人間の心理を描写の中心にすえるようになると、語り手の視点を登場人物の視点に重ね合わせる、という語り方が生まれてきました。(鷲巣(わしのす)由美子『改訂版 ドイツ語を読む』三修社からの引用)

(中略)

体験話法は、日本語とドイツ語ではかなりちがいもある(そのため日本語の場合は体験話法と呼ばないことも多い)。ドイツ語の場合は、主語も時制も地の文(岡上注:小説の語り手の文章)と同じになる。つまり、地の文が三人称の過去形なら、体験話法のところの主語と時制もそうなる。だから、日本語にどう訳すのかという問題が出てくる。

これでかなりのところまでおわかりいただけたのではないかと思いますが、私なりに若干言葉を変えて説明しますと、「直接話法(普通は „ “ や» « で囲まれている)になっているわけではなく、間接話法になっているわけでもなく、(たとえば地の文が三人称の過去形で書かれているのなら、やはり三人称の過去形で書かれていて)地の文と全く同じ書き方になっているのだが、実は登場人物の心の中の思いを作者が代わって述べている」という話法です。

次の項で、頭木さんもおっしゃっている「日本語にどう訳すのか」という点から見ていくことにします。

○体験話法の訳し方

頭木さんの説明を、ここでも引用します。

一般的(岡上注:地の文が三人称の過去形で書かれている場合)には、主語は一人称に変えて、時制は現在形にする。「彼の知ったことではなかった」ではなく、「おれの知ったことではない」とするわけだ。あるいは、主語はあえて書かないようにして、「知ったことではない」とする。

しかし、(中略)、そこを「彼」とすることも可能だ。(岡上注:つまり、「彼の知ったことではない」というふうに、時制は現在形にするが、主語は三人称のままにしておく、ということ)

どの訳し方を採るかは、その人の好みということになりますね。

訳し方の実例として、連載の第6回で取り扱われている、カフカの「変身」の一節を見てみましょう。ここでも頭木さんの説明を引用しておきます。

『変身』も「彼は虫になった」と三人称で書かれているが、そこにまず「ぼくにいったい何が起きたんだ?」などと直接話法でグレーゴルの内面が挿入される。そして、この遅刻に気づくシーンで体験話法が登場する。ここでグレーゴルの感情が高ぶったわけだ。変身に気づいたときよりも遅刻に気づいたときのほうが高ぶっているのだが、そのことについては前回(岡上注:連載の第5回に)書いた。

ではこれから、1文ずつ見ていきたいと思います。

体験話法の訳し方は、頭木さんもおっしゃっているように1つだけではないのですが、ここでは一般的な訳し方(主語は一人称に変えて、時制は現在形にする)で行きたいと思います。

(a)はカフカの原文であり、体験話法で書かれています。下に添えた訳は私(岡上)によるもので、体験話法としてではなく、普通の地の文として訳した場合の訳です。

(b)は、(a)をグレーゴルの思いとして直接話法で書いたらどうなるかを示しています。下に添えた訳は、(b)のドイツ語文に添った訳であり、また、体験話法としての訳でもあります。おおむねは頭木さんの訳を使わせていただきましたし、(a)の訳もそれをもとにしました。ただし、主語を省略して訳しているものに関しては、主語を補った訳し方に変えたほか、ドイツ語の文と対比させやすいように、逐語訳に近い訳語に変えた箇所がかなりあります。

つまり、体験話法として正しく訳すには、このように体験話法で書かれた文を直接話法に直したらどうなるかを考えて、それに添って訳していくことになるわけです。

①

(a)Es war halb sieben Uhr, und die Zeiger gingen ruhig vorwärts, es war sogar halb vorüber, es näherte sich schon drei Viertel.

6時半だった。時計の針はかまわず進み続けた。半だったどころか、もう45分に近づいていた。

〔注〕3つのesは時を表わすさいに使われる非人称のesで、「それは」とは訳されません。

(b)Es ist halb sieben Uhr, und die Zeiger gehen ruhig vorwärts, es ist sogar halb vorüber, es nähert sich schon drei Viertel.

6時半だ。時計の針はかまわず進み続ける。半であるどころか、もう45分に近づいている。

〔注〕ここは体験話法ではなく地の文であり、体験話法は②から始まっている、という考え方もありまして、それでも間違いとは言えません。ですが、dachte er. に続いていることから考えて、ここから始まっていると判断しておきたいと思います。

②

(a)Sollte(接続法第Ⅱ式) der Wecker nicht geläutet haben?

目覚まし時計のベルが鳴らなかったのか?

(b)Sollte(同上) der Wecker nicht geläutet haben?

訳は(a)と同じになります。

〔注〕もとの文はSoll(現在形)der Wecker nicht geläutet haben? で、体験話法で過去形になってSollteになったという解釈も可能と思いますが、専門家などに意見を伺ったところ、このような場合にはもとから接続法第Ⅱ式であったと解すべきとのことでした。一般論として、接続法になっている動詞は、体験話法になっても変化しないのが普通です。

③

(a)Man sah vom Bett aus, daß er auf vier Uhr richtig eingestellt war; gewiß hatte er auch geläutet.

ベッドからでも見えたが、時計はちゃんと4時にセットされていた。とすると、時計は鳴ったにちがいなかった。

〔注〕manはもともと、主語として訳されないことが多いですから、ここでもそのようにしてよいと思います。

(b)Man sieht vom Bett aus, daß er auf vier Uhr richtig eingestellt ist; gewiß hat er auch geläutet.

ベッドからでも見えるが、時計はちゃんと4時にセットされている。とすると、時計は鳴ったにちがいない。

〔注〕体験話法で過去完了形になっている場合には、直接話法に直すと現在完了形か過去形になります。ここでは現在完了形にしておきましたが、今のドイツ語では現在完了と過去との意味の区別はほとんどありませんから、過去形にしても構いません。

④

(a)Ja, aber war es möglich, dieses möbelerschütternde Läuten ruhig zu verschlafen?

そうなのだった。しかし、家具も震えるほどの音が鳴り響く中で、安らかに眠り続けるなんて、ありえただろうか?

(b)Ja, aber ist es möglich, dieses möbelerschütternde Läuten ruhig zu verschlafen?

そうなのだ。しかし、家具も震えるほどの音が鳴り響く中で、安らかに眠り続けるなんて、ありうるだろうか?

⑤

(a)Nun, ruhig hatte er ja nicht geschlafen, aber wahrscheinlich desto fester.

まあ、彼は安らかには眠らなかった。だからこそ、かえって眠りが深かったのだろう。

(b)Nun, ruhig habe ich ja nicht geschlafen, aber wahrscheinlich desto fester.

まあ、ぼくは安らかには眠らなかったな。だからこそ、かえって眠りが深かったのだろう。

⑥

(a)Was aber sollte er jetzt tun?

でも、彼はこれからどうすればいいのだろう?

(b)Was aber sollte ich jetzt tun?

でも、ぼくはこれからどうすればいいのだろう?

〔注〕このsollteに関しては、②と同じ考え方です。

⑦

(a)Der nächste Zug ging um sieben Uhr; um den einzuholen, hätte er sich unsinnig beeilen müssen, und die Kollektion war noch nicht eingepackt, und er selbst fühlte sich durchaus nicht besonders frisch und beweglich.

次の列車は7時に発車した。それに間に合わせるのなら、彼はものすごく急がなければならなかっただろう。だが、布地のサンプルはまだまとめてなかったし、彼はさっさと動き出したいような爽快な気分というわけでもなかった。

(b)Der nächste Zug geht um sieben Uhr; um den einzuholen, müßte ich mich unsinnig beeilen, und die Kollektion ist noch nicht eingepackt, und ich selbst fühle mich durchaus nicht besonders frisch und beweglich.

次の列車は7時に発車する。それに間に合わせるのなら、ぼくはものすごく急がなければならないだろう。だが、布地のサンプルはまだまとめてないし、ぼくはさっさと動き出したいような爽快な気分というわけでもない。

⑧

(a)Und selbst wenn er den Zug einholte(過去形), ein Donnerwetter des Chefs war nicht zu vermeiden, denn der Geschäftsdiener hatte beim Fünfuhrzug gewartet und die Meldung von seiner Versäumnis längst erstattet.

それに、彼が列車に間に合ったとしても、社長の雷が落ちるのは避けられなかった。会社の雑用係が5時の列車のところで待っていて、彼が現れなかったことをとっくに報告したのだから。

(b)Und selbst wenn ich den Zug einhole(現在形), ein Donnerwetter des Chefs ist nicht zu vermeiden, denn der Geschäftsdiener hat beim Fünfuhrzug gewartet und die Meldung von meiner Versäumnis längst erstattet.

それに、ぼくが列車に間に合っても、社長の雷が落ちるのは避けられない。会社の雑用係が5時の列車のところで待っていて、ぼくが現れなかったことをとっくに報告したのだから。

〔注〕(a)のeinholteは、過去形とも、接続法第Ⅱ式とも解されますが、この次の主文の定動詞がwarとなっていて接続法にはなっていませんので、過去形と解してよいと思います。

⑨

(a)Er war eine Kreatur des Chefs, ohne Rückgrat und Verstand.

彼は社長の手先で、自分というものがなかった。

(b)Er ist eine Kreatur des Chefs, ohne Rückgrat und Verstand.

彼は社長の手先で、自分というものがない。

⑩

(a)Wie nun, wenn er sich krank meldete(接続法第Ⅱ式)?

こうなったら、彼は自分が病気だと連絡するのはどうだろう?

(b) Wie nun, wenn ich mich krank meldete(同上)?

こうなったら、ぼくは自分が病気だと連絡するのはどうだろう?

〔注〕(a)のmeldeteは、過去形とも、接続法第Ⅱ式とも解されますが、「...したらどうなのか」と言う場合には、ここでのようにWie だけで表現されることもありますが、Wie wäre, wenn ...? とか、Wie wäre es, wenn ...? とか言われることも多いので、このmeldeteも接続法第Ⅱ式と解すべきと思います。②でも記したように、接続法になっている動詞は、体験話法になっても変化しないのが普通です。

⑪

(a)Das wäre aber äußerst peinlich und verdächtig, denn Gregor war während seines fünfjährigen Dienstes noch nicht einmal krank gewesen.

でも、すごく言いにくいし、疑われそうだ。なにしろ、グレーゴルは働きだして5年になったが、その間、まだ一度も病気をしたことがなかったのだ。

(b)Das wäre aber äußerst peinlich und verdächtig, denn ich bin während meines fünfjährigen Dienstes noch nicht einmal krank gewesen.

でも、すごく言いにくいし、疑われそうだ。なにしろ、ぼくは働きだして5年になるが、その間、まだ一度も病気をしたことがないのだ。

〔注〕ここに関しては、体験話法になるのなら、ichはerに変えるべきで、Gregorになっているのはおかしいという考え方もあるかもしれませんが、体験話法でも人称代名詞ではなく固有名詞が使われることは、(少ないですが)ありえないことではなく、おかしくはないと私は思います。

⑫

(a)Gewiß würde der Chef mit dem Krankenkassenarzt kommen, würde den Eltern wegen des faulen Sohnes Vorwürfe machen und alle Einwände durch den Hinweis auf den Krankenkassenarzt abschneiden, für den es ja überhaupt nur ganz gesunde, aber arbeitsscheue Menschen gibt.

社長はきっと、健康保険組合の医者を連れてやって来るだろう。息子が怠け者だと、うちの両親を責めるだろう。どう弁解してもみても、医者の見解を盾に、はねつけられるのがおちだろう。あの医者によれば、すべての人間は完全に健康体であり、ただ仕事をさぼりたがるだけなのだ。

(b)Gewiß wird der Chef mit dem Krankenkassenarzt kommen, wird den Eltern wegen des faulen Sohnes Vorwürfe machen und alle Einwände durch den Hinweis auf den Krankenkassenarzt abschneiden, für den es ja überhaupt nur ganz gesunde, aber arbeitsscheue Menschen gibt.

〔注〕未来形が体験話法になると、werden →wurde とはならずに、würdeとなります。最後のgibtは、体験話法では本当はgabになるべきところですが、一般的にあてはまる事柄を表しているというニュアンスで、現在形にしたのでしょう。(なお、「werden →wurden とはならずに、würdenとなります」としていないのは、ドイツ語では、動詞の過去形や接続法の形を単独であげる場合には、1人称と3人称の単数形〔同じ形になります〕をあげるのが一般的であるからです)

余談ながら、durch den Hinweis auf den Krankenkassenarztを、「医者に診てもらえと言って」とか、「医者を指さしながら」とかいった感じで訳している邦訳もあります。Hinweisのもともとの意味は「指し示すこと」ですから、このような解釈も可能と思われます。

⑬

(a)Und hätte er übrigens in diesem Falle so ganz unrecht?

もっとも、今回の場合、彼(医者)がまったくの見当違いをしているわけでもないのか?

(b)Und hätte er übrigens in diesem Falle so ganz unrecht?

訳は(a)と同じになります。

〔注〕ここも接続法が使われており、変化はしません。普通の文ではUnd hat er übrigens in diesem Falle so ganz unrecht? となるところですが、接続法第Ⅱ式は疑惑のニュアンスを強く出すさいにも用いられますので、ここではその用法でしょう。

これも余談ながら、中井正文訳だけは、このerを医者ではなくグレーゴルと解して、「だが、こんな場合でも非はまったく自分の方にあるのかな」(1952年刊の角川文庫。1968年の角川文庫改版以降は、「だが、こんな場合、非はまったく自分のほうにあるのかな」)と訳しています。前後から考えますと、このerはやはり医者のことではないかと思われますが、中井訳は全くの誤訳であるとまでは言い切れませんね。

なお、ドイツの文学作品の邦訳を見ていますと、体験話法であると考えられる箇所が、主語も時制も地の文と全く同じように訳されている場合があります。訳者がその箇所を体験話法と判断しなかったのか、あるいは、体験話法と判断していても訳者の考えで地の文と同じように訳したのかは、訳者に聞いてみなければわかりませんが。

ちなみに、体験話法である箇所を地の文と全く同じように訳してしまうのは誤訳だと断言する人もいるようですが、私は誤訳とまでは断じなくてもよいのではないかと思います。そのように訳してしまうと、体験話法で表現しようとした(たとえば登場人物の切迫した気持ちなどの)緊迫感が薄れてしまうということはありますが、作者が言いたいことは一応は伝わっているということや、次にお話しするように、その文が体験話法か否かを決める絶対的な識別法はないということが、私がそう思う理由です。

○体験話法の識別法

その文が体験話法かどうかを識別する手がかりとしては、次のようなものが挙げられます。(6)に関しては、私はこれまで把握しておらず、最近読んだ鈴木康志先生の「体験話法の識別法について」(日本独文学会『ドイツ文学』第88号)から知見を得ました。

(1)感嘆詞が用いられている文。

(2)強い疑いなどの気持ちを表している疑問文。

(3) dieser、hierなどのような、語り手の立場からはあまり使われない語が使われている。

(4) morgenなどと書かれているのに時制が過去形になっている。…普通の文ではこのような書き方はされませんので、もしもこのような書き方があれば非常に有力な手がかりになります。

(5)思いを述べているもとの文が未来形(「werden+不定詞」)の場合には、地の文が過去形であっても、体験話法になると(「wurde+不定詞」とはならずに)「würde+不定詞」となっている。…これも有力な手がかりの1つと言われていますが、「würde+不定詞」という形は、普通の文での接続法としても使われますから、100%確実とまでは言えません。

(6)接続詞wennが使われた文で、時制が過去形になってはいるが、前後関係から判断して、(反復された過去の行為ではなく)現在か未来でまだ実現されていない行為が語られている。

(7)たとえば、dachte(denkenの過去形)などの動詞が使われた文が出ると、その前か後ろ、あるいは前後の両方は、心の中の思いを表わしていることになりますね。それが体験話法で表現されている場合もあります。(引用符が付いている場合が多いですが、付いていなくても)直接話法になっているか、間接話法になっていれば、もちろん違いますが。

ただし、体験話法の文に、これらの手がかりのどれかが必ず出てくるとは限りませんし、逆にこれらが出てきたから必ず体験話法であるとも言い切れません。もっとも、(4)はほぼ間違いないと思われますし、(5)(6)(7)も有力な手がかりにはなりますが、判断が明確にできない場合もあろうかと思われます。

なお、これら以外にも、話法の助動詞(dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen)の使用や、vielleichtやwahrscheinlichなどの推量を意味する副詞の使用を、手がかりとして挙げている人もいます。確かにこれらの語は登場人物の気持ちを表わすのに使われますから、体験話法ではよく出てきます。ですが、普通の地の文でもよく使われますから、体験話法の識別の手がかりとまでするのは、ちょっとどうかなと私は思います。

このように挙げていきますと、体験話法かどうかを識別する手がかりはいくつかありますが、絶対的な手がかりと言えるものはほとんどないと言ってよく、最終的には読者の感覚によって判断するしかないと思います。たとえば「地の文と同じ訳し方をすると、どうも緊迫感が出なくて不自然に感じられる」といったような感覚ですね。

○体験話法に関しての補足

最後に、体験話法に関して、さらに少しだけ補足しておきます。

※古い参考書などには、「体験話法」とは言わずに、「扮役(ふんやく)的直接法」と言っているものもあります。ドイツ語学者として高名であった関口存男(つぎお)先生の命名です。

※一人称で書かれた作品でも、体験話法は用いられます。この場合には、一人称は変化せずに時制だけが変化する(つまり、地の文が過去形で書かれていれば、体験話法でも過去形になる)ということが基本になりますが、一人称以外の登場人物の思いを体験話法にする場合には、また違ってきます。ですが、そこまで深入りしますと非常に長くなりますので、ここまでにしておきます。

※登場人物が思っている内容が現在のことではない場合には、体験話法になると、(地の文が過去形で書かれていれば、)現在完了形で言われている場合には過去完了形に、過去形で言われている場合にはやはり過去完了形になりますが、後者の場合には過去形のままにされることもあります。

※既にお話ししたように、登場人物が思っている内容が接続法で言われている場合には、体験話法になってもそのままにされることが多いのですが、現在形の接続法が過去形の接続法に変えられることもあります。

※カフカの「変身」で、第6回の前の第5回の連載で、

»Wie wäre es, wenn ich noch ein wenig weiterschliefe und alle Narrheiten vergäße«, dachte er, aber das war gänzlich undurchführbar, denn er war gewöhnt, auf der rechten Seite zu schlafen, konnte sich aber in seinem gegenwärtigen Zustand nicht in diese Lage bringen. Mit welcher Kraft er sich auch auf die rechte Seite warf, immer wieder schaukelte er in die Rückenlage zurück.

という文が出てきました。このうちのaber das からzurück までを体験話法のように訳している邦訳が、少ないですがあります。確かにdachte erに続いていますし、彼が四苦八苦している感じではありますが、彼の感情の強い表出ではなく普通の描写という感じでもありますから、体験話法とはみなさなくてよいと私は思います。

※ドイツ語とは性質が違っている部分も少なくありませんが、日本語にも「体験話法」と言える語り方はあります。しかし、ここでは日本語の体験話法は取り扱いませんので、頭木さんの連載をご覧下さい。なお、日本語で「体験話法」と言える語り方のことを、「自由間接話法」と呼ぶこともあります。ただ、学問的に厳密には、「自由間接話法」という用語は英語やフランス語に適用されるようなのですが。

以上で終わりますが、私は体験話法の専門的な研究者ではありませんので、不備もあるかもしれません。お気づきの点がおありでしたら、頭木さんを通じてご連絡いただけましたら幸いです。

———————————————————————

他に、このようなリストもアップしています。

月刊『みすず』でのこの連載が、

学習院大学大学院の人文科学研究科博士前期課程のドイツ語ドイツ文学専攻の秋期入学試験と、

群馬県立女子大学の入試問題で、

使われました。

びっくりしました![]()

それで、大学受験の過去問集の「赤本」を出している教学社さんから連絡があって、

今年の10月刊行予定の

群馬県立女子大学の赤本に、

掲載されるとのことです。

赤本に自分の文章が、設問となって載るとは、

なんとも意外です。

いろいろと思いがけないことがあるものです。