解答作成日:2016年4月9日

テーマ:60°の内角を含む三角形の辺の長さ

履修学年:

中学2年(正三角形の定義・三角形の合同条件)

中学3年(三角形の内角の二等分線に関する性質)

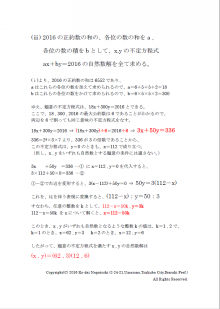

高校1年(余弦定理)

高校2年(式の除法・商と余りの関係)

まず、本題の最大のキーポイントです。

60°の内角は、非常に使いやすいものです。

理由は…?

その60°の内角を共通な角とする正三角形を手がかりにできるからです!!

しかも本題では、20°の内角が存在しますので、この20°の内角を「正三角形の内角を三等分した1角」と解釈することで、三角形の合同も導出できれば、角の二等分線の性質も使いやすくもなってしまいます!!

【参考1】「三角形が正三角形となる条件」について、当たり前といえば当たり前かもしれませんが、中学校の教科書ではあまり具体的に解説されていませんので、簡単にご説明致します!!

・3つの辺が全て等しい三角形は正三角形

⇒正三角形の定義(言葉の意味)が、そもそも3つの辺が全て等しい三角形ですので、明らかですね。

・2つの辺が等しく、その間の角(頂角)が60°をなす三角形は正三角形

⇒等しい2辺が重なるように三角形を折り曲げると、はみ出ることなくぴったり重なる(対称)ことから、頂角以外の2つの角(底角)が等しくなることがわかり、三角形の内角の和が180°であるので、この等しい2つの角の大きさは、(180°-60°)÷2=60°より、60°となることがわかります。内角がすべて等しい(60°)ので、どの2辺を重ね合わせても、対称になることから、内角がすべて等しい三角形は、3つの辺が全て等しくなり、正三角形となるのです!!

・60°の内角が2つある三角形は正三角形

⇒三角形の内角の和が180°であるので、残り1つの角の大きさは、180°-60°-60°=60°となることがわかります。以降は、内角がすべて等しい(60°)ので、どの2辺を重ね合わせても、対称になることを利用すれば明らかですね。

【参考2】「2組の三角形が合同となる条件」も一般的ではありますが、つまりは2組の三角形について、3頂点の位置関係がただ1通りに定まるから、合同が断定できるということですね。

【参考3】「余弦定理」につきましては、「余弦定理とその証明」をご覧の上、改めてご確認ください。

【参考4】「角の二等分線の定理」につきましては、追って解説をアップロード致します。

【参考5】「式の除法における商と余りの関係」につきましては、「文字を使った整数の表し方」及び「剰余の定理・因数定理」をご覧の上、改めてご確認ください。

本題では60°の内角の存在もさることながら、終盤の除法の過程で商と余りに共通因数を見つけ出せることが大きいですね!!

仮にこれがひらめかなかったとしましても、求めたい値(xの3乗-75x)を別の文字に置き換えることで、導出された式の次数を下げる方法も存在します。

(リクエストがございましたら、この方法も追って解説をアップロード致します。)

【参考6】「三角形の対辺と対角の関係」につきましては、図を描いてみたら明らかかもしれませんが、証明となるとやや込み入ってしまいますので、追って解説をアップロード致します。