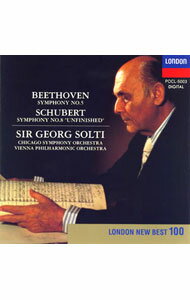

ショルティ/ウィーンフィルの「運命」

曲目/ベートーヴェン

交響曲第5番ハ短調Op.67

I. Allegro con brio: 7:18

II. Andante con moto: 11:05

III. Scherzo. Allegro: 5:07

IV. Finale. Allegro: 8:35

指揮/ゲオルグ・ショルティ

演奏/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

録音/1958/09/17-24 ソフィエンザール、ウィーン

P:ジョン・カルショー

E:ゴードン・パリー

LONDON NAK-5

そういえば講談社版の「ステレオ世界音楽全集」にベートーヴェンがあったなあ、ということで書棚を探していたら出てきたのがこのアルバムです。2枚組でその1枚目にショルティ/ウィーンフィルのベートーヴェンの交響曲第5番が収録されていました。ところで、この書籍

堂々と「ステレオ」を謳っていますが、本来のステレオ録音はこのショルティの5番とケンプの「エリーゼのために」だけです。あとはモノラル録音を擬似ステレオ化した音源を収録しています。このレコード付き書籍が発売されたのは1968年で、2枚組2,800円で書店で販売されていました。時代はまだ、ステレオのレコードソースが十全ではない時代背景もあったのでしょうが、書籍には一言もこれが擬似ステレオ録音とは謳っていません。今なら虚偽で告発されてもおかしくはありません。なを、このシーズ、他にも擬似ステレオのソースは結構収録されています。当時の人はなんとも思わなかったのでしょうかねぇ。そう考えると、まだしも東芝のカラヤン/フィルハーモニアのレコードは擬似ステとちゃんと表示していた分良心的であったといえます。ということで、ここではB面のエルマンの「春」は取り上げないことにします。

レコード史に輝く「ニーベルングの指環」全曲録音を成し遂げた、ショルティとウィーン・フィルのコンビによるベートーヴェンの交響曲の第1弾でした。まだ「ラインの黄金」の録音をはじめる前であり、この両者が歴史的なコンビとなるとは思われていない時期の録音です。この時、 ショルティは同時にベートーヴェンの交響曲の録音を望んでいたのでした。カルショーは、午前がベートーヴェンで午後がワーグナーという録音はマイク・セッティング等で録音担当エンジニアの負担になることと、ショルティのベートーヴェンが他の巨匠たちの名盤を凌ぐ商品になりそうにないことを挙げてショルティの希望を拒否しようとしたそうです。しかし、ショルティはショックを受けつつも引き下がらずに妥協案を出し、3・5・7番の三曲を録音してみて、それが成功すれば残りを録音し駄目なら全集録音を諦める、ということになったといいます。日程も「ラインの黄金」の前後に日を分けて、まず第5番と第7番が録音されています。ですから、収録時期が「ラインの黄金」とダブっているんですなぁ。

原盤の「SDLBT」は日本のキングの原盤番号で、キングが独自にこのプレス用に製作した原盤だということがわかります。ちなみにこのレコードのB面はSDLBT492の原盤です。

今回初めてじっくりとこのショルティ/ウィーンフィルの「運命」を聴きましたがこ、こでもショルティはウィーン・フィル相手に自分のスタイルを徹底して貫き通す演奏を繰り広げます。当時のウィーン・フィルとはとても思えない強力な音響を響かせており、驚くとともに感心させられます。 冒頭の運命の動機を通常は同じ長さで2回繰り返しますが、ショルティは1回目を気持ち短く切り、2回目の旋律をややふくらまし気味に強調しています。まあ、この時代は主題をじっくりとフェルマータをかけて伸ばす演奏が主流で他の主だった第指揮者はほとんどこの形をとっています。またこの頃は定時部の繰り返しを省略するのも通常で、初めて聴いたオーマンディ/フィラデルフィア管弦楽団の演奏はそれを繰り返していなかったのでがっかりした記憶があります。ショルティは後のシカゴ響との演奏でもリピートは全て繰り返していたようにすでにこの演奏でも提示部を繰り返しています。

一転、第2楽章はじっくりとしたテンポでこの楽章を11分以上かけて演奏しています。この時代、これほど遅いテンポほとんどありませんでした。ショルティはシカゴ響でもこのスタイルを踏襲していますからすでにこの時代から彼独自のスタイルだったのでしょう。

演奏はひたすらストレートかつダイナミックで、かといってスポーティーな爽快さには縁がなく、むしろ溢れ出るマッチョな熱気が暑苦しいほど。第5番の第3楽章トリオの入りでは、大方の指揮者はテンポを緩めてタメをとるところだが、ショルティはひたすら急速のインテンポを貫いて一気呵成に進めてしまいます。それでいてゴリゴリと力を込めて弾かせているので、スムーズな流れとその音響とに面白いコントラストが生じているのが面白いところです。ここがいちばん特徴的だが、全編を通じてこういう感じの演奏になっています。

ただ、当時はこのスタイルの演奏が不評だったらしく、この3曲以降の録音が行われないという残念な結果に終わりました。しかし、のちのショルティやさまざまな演奏を知ることができる私たちにとっては、大変興味深く面白い、価値のある演奏に間違いありません。