以前、ふじ爺所蔵の 歌川国輝-二代の作品「冨士山諸人参詣之圖」を紹介させて頂きました。

(歌川国輝の作品はこちら )

今回は、歌川貞秀(五雲亭貞秀)の作品「冨士山體内巡之圖」を紹介させて頂きます。こちらも、ふじ爺所蔵の品となります。

歌川貞秀(五雲亭貞秀)/ 画

大黒屋 金之助・金次郎 / 版元

江戸後期 安政5年 3月(1858年)

大判錦絵三枚続-真作

白装束の富士講信者が、船津胎内樹型の洞窟の中を巡る「胎内巡り」をしている様子が描かれた錦絵です。

富士講信者は、富士登拝の前日に「船津御胎内」を訪れ、洞窟内を巡って身を清め、その後 御師住宅に戻って翌日、富士山登拝に向かっていました。

胎内信仰の起こりは..

19世紀初頭に書かれた地誌『甲斐国志』では、「胎内穴」に言及し、「浅間明神出現ノ古跡」として信仰を集めていて、富士参詣の旅人は必ず この洞穴に入っていると記述されています。

「胎内穴」とは、剣丸尾(けんまるび)と呼ばれる溶岩台地に広がる、国指定天然記念物 船津胎内樹型の中に点在する43の大きな洞穴群のうちで、最も大きなものを指しています。(現 船津胎内樹型)

現在では入口を覆うように「無戸室浅間神社」(むつむろせんげんじんじゃ)の社殿が建っています。その社殿左手には、明治9年(1876年)に丸藤講(まるとうこう)の「総講社」により造立された大きな富士講碑があり、その碑には丸藤講の講祖「高田藤四郎」(行名 日行青山 ニチギョウセイザン)が、安永元年6月(1772年)に この洞穴を発見し、「胎内潜」と名付けたと由緒が刻まれています。

剣丸尾溶岩流は 西暦937年(864年~866年の貞観大噴火の71年後)、河口湖正面の富士山頂近くから小御岳を回り込み、現 富士すばるランドを通過して船津胎内から富士急ハイランド、最後は上暮地白糸近くまで達した溶岩流です。この時期の富士山はハワイ式のパホイホイ溶岩を流出させていました。

因みに「まるび」とは、富士山の新しい溶岩流のうち、中腹から噴出して流れ下ったものを指します。

↑冨士山體内巡之圖 1枚目と2枚目を合わせたもの。

↑冨士山體内巡之圖 1枚目。

胎内穴(現 船津胎内樹型)の入口には「體内岩屋」と書かれた幟旗(のぼりはた)が描かれ、洞穴の入口を覆うように「籠屋」(こもりや)が描かれています。

ここでは、腹帯や膝草鞋(ひざわらじ)、蝋燭など胎内潜りに向け、用具を整えた事が注記されています。

また籠屋では、胎内潜りを終えた道者にマクリを振る舞い、「無事に生まれる事が出来ておめでとうございます」と声をかけたそうです。新生児への初授乳を前に「胎毒おろし」のために、マクリ等を煎じて飲ませる風習に倣ったものだそうです。

マクリとは、熱帯の海岸に広く分布する海人草の事で、フジマツモ科の海藻です。煎じて回虫や蟯虫(ギョウチュウ)の駆除薬としたそうで、甘草(カンゾウ)、大黄(ダイオウ)を加えて、新生児の胎毒を下すのに用いたそうです。

↑冨士山體内巡之圖 2枚目。

「入口よりも広し..」など、洞穴内の様子が細かく説明されています。

また「草鞋を膝に着け..」など、胎内巡りの手順や作法が分かるようになっています。

また、下部には「五雲亭貞秀」と記述されています。

↑冨士山體内巡之圖 3枚目。上は「大日如来」を祀った空間が描かれ、下は「阿弥陀如来」を祀った空間が描かれています。

3枚目にも「五雲亭貞秀」と記述され、版元の「大金板」(大黒屋 金之助)の銘が記述されています。

↑「大日の洞」へと匍匐(ほふく)する道者が描かれ、大日の洞では錫杖持鈴を持ち、拝みをあげる道者が描かれています。

蓮華台の大日如来は胎蔵界のもので、蝋台に灯した蝋燭の火が大きく描かれています。

作者の歌川貞秀は 鳥瞰図や合戦の挿絵を描いた事で知られ、初期の号は五雲亭貞秀と呼ばれていました。

初代 歌川国貞に入門し、初筆は14歳の時だったそうです。幕末期では横浜絵を多く残し、当時 入江であった現在の横浜駅一帯を描いた錦絵は良く知られ、空から見て描いた様な作風から「空とぶ絵師」と呼ばれていました。

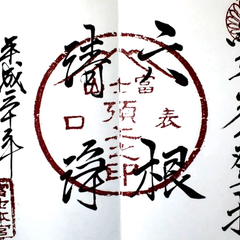

↑これは作品の裏面です。

和紙の中に絵具が入り込んでいるのが分かります。

これが浮世絵・木版画の特徴であり、他の印刷物と異なる点です。和紙特有の長い繊維の中に 水性の絵具を熟練の摺師が しっかりと力を乗せて摺り込む事で、浮世絵独特の鮮やかな発色が生まれます。

今回入手した錦絵は 掛軸や額装による裏打ち(うらうち..本紙の裏面に紙などを貼り付ける事)はされていない物なので、とても貴重な錦絵です。