故を生む 江戸の環境哲学はアップサイクルとリメイクの原点

故を生む(ゆえをはむ)とは、古語でいうところの

「昔の物が新たな命を授かり、再び輝きを放つ。廃棄されたものたちが再利用され、豊かな未来へとつながる。」

↑↑↑

アップサイクルの考え方に通じるものがあります。

現代では、サステナビリティや環境保護の観点から、古いものを大切にし、再利用することが重要視されています。その中で「故を生む」のようなフレーズが使われることで、伝統や過去の価値を再評価し、新しい形で生まれ変わらせるという考え方を意味します。

アップサイクルの考え方に通じるものがあります。

現代では、サステナビリティや環境保護の観点から、古いものを大切にし、再利用することが重要視されています。その中で「故を生む」のようなフレーズが使われることで、伝統や過去の価値を再評価し、新しい形で生まれ変わらせるという考え方を意味します。

古語(こご)は、日本の古典文学時代(古代から中世)に使われていた言葉や表現です。特に平安や鎌倉時代の文献「源氏物語」や「枕草子」に頻出します。現代日本語と比べると文法や意味が異なりますが現代においても「 今・ここ」とは異なる世界を魅力的に演出するため、また日本の文化や歴史を深く理解するために古語の知識が重要です。

江戸の環境哲学:アップサイクルとリメイクの原点

深い歴史の中、江戸の街並みは、華やかな文化や風俗と同じくらい、巧みな資源の循環で知られていました。武士の勇猛さや花柳界の魅力の影で、人々の日常は資源を最大限に活用し、無駄を出さない生活スタイルに支えられていました。

この持続可能な「循環型社会」は、今日のアップサイクルやリメイクの先駆けとも言える存在でした。資源に乏しい日本の島国の中で、物を大切にし、その価値を生かし続ける文化が花開いていたのです。

例として、着物の扱いを考えてみましょう。使われなくなった着物は新たなアイテムへとアップサイクルされたり、畳や雑巾としての再生を経験しました。食材においても、余らせることなく、あらゆる部分が再利用や再加工を受け、新たな食事の材料として蘇った。

都市の生活ごみは、再利用やリサイクルの対象として見られ、農村では肥料や資材としての再生を待っていました。これは、ものごとの真の価値を理解し、それを存分に活用する江戸の人々の哲学の現れでした。彼らの知恵と習慣は、私たちの未来にとっての大きな教訓となり得る。変わりゆく時代の中で、江戸の循環哲学は、私たちにとっての永遠の指針です。

深い歴史の中、江戸の街並みは、華やかな文化や風俗と同じくらい、巧みな資源の循環で知られていました。武士の勇猛さや花柳界の魅力の影で、人々の日常は資源を最大限に活用し、無駄を出さない生活スタイルに支えられていました。

この持続可能な「循環型社会」は、今日のアップサイクルやリメイクの先駆けとも言える存在でした。資源に乏しい日本の島国の中で、物を大切にし、その価値を生かし続ける文化が花開いていたのです。

例として、着物の扱いを考えてみましょう。使われなくなった着物は新たなアイテムへとアップサイクルされたり、畳や雑巾としての再生を経験しました。食材においても、余らせることなく、あらゆる部分が再利用や再加工を受け、新たな食事の材料として蘇った。

都市の生活ごみは、再利用やリサイクルの対象として見られ、農村では肥料や資材としての再生を待っていました。これは、ものごとの真の価値を理解し、それを存分に活用する江戸の人々の哲学の現れでした。彼らの知恵と習慣は、私たちの未来にとっての大きな教訓となり得る。変わりゆく時代の中で、江戸の循環哲学は、私たちにとっての永遠の指針です。

The real thrill of the Chrysanthemum Festival

Hello everyone, how are you feeling about the effects of yesterday's typhoon? I am saddened by the unexpected flood damage.

We pray for the earliest possible recovery and please take care of yourself.

Well, today is Chrysanthemum Festival.

Chrysanthemum Festival is one of the five seasonal festivals, and is celebrated on September 9th. Originating from Chinese tradition, odd-numbered days are said to be auspicious, and the day on which the largest odd number, 9, overlaps is considered special.

Gosekku are five seasonal festivals that are celebrated throughout the year. Each festival has its own characteristics, and below we have summarized the five festivals in Japan and their characteristics.

1. Jinji Festival (January 7th)

- Eat Nanakusa porridge and pray for good health throughout the year.

2. Kamishi no Sekku (March 3rd)

- Decorate Hina dolls and wish for the growth of girls.

- Chirashi sushi and clam soup are standard.

3. Boy's Festival (May 5th)

- By displaying May dolls and carp streamers, we wish for the boy's health and success.

4. Tanabata Festival (July 7th)

- Hang a strip of paper with a wish written on it on a bamboo tree and hope for your dreams to come true.

5. Chrysanthemum Festival (September 9th)

- Pray for good health by taking advantage of the medicinal properties of chrysanthemums.

- Display the Hina dolls again as “later Hina dolls”.

These events are meant to celebrate the changing seasons, the growth of children, and strengthen family bonds.

Chrysanthemum Festival is an event centered around chrysanthemums. According to the lunar calendar, this time of year is also called the ``Chrysanthemum Festival'' because the chrysanthemums bloom beautifully. (Enjoy visually)

Chrysanthemums have been known since ancient China to have health and longevity benefits. A book from the 4th century contains a story called ``The Legend of Kikusui,'' in which villagers lived long lives by drinking water from a valley where many chrysanthemums grew. From this legend, the custom of drinking water containing chrysanthemum essence during Chrysanthemum Festival was born. (Enjoy with sense of smell)

This tradition and the idea of the medicinal properties of chrysanthemums reached Japan, where they spread among the aristocrats of the Heian period. The Chrysanthemum Festival came to be established as a seasonal event in Japan.

You can also enjoy chrysanthemum Japanese sweets to your heart's content, as shown in the photo above. (Enjoy with taste)

It is one of the poetry gatherings of the Heian period, and the chanting sessions about chrysanthemum flowers that were held in the dairi during the Kanpei era are called ``Kanpei Dairi Kikugo.'' We would like to introduce the chrysanthemum song that was sung at this poetry gathering.

I will explain ``Masarigusata mahisi seeds will be planted and chrysanthemums will become chrysanthemums by the time of Suberagi no Yorozuyo''.

- "Suberagino": "Suberagi" means "smooth" or "good".

- "Yorozuyo" means "forever" or "for a long time."

- "Masarigusa": means "superior grass", meaning a grass that is superior to other grasses.

- "Tamahishitane": It means "precious seed."

- “Ueshi”: It means “planted”.

- "Kikunari": It means "that's a chrysanthemum."

In other words, this poem means ``Chrysanthemums are the grass planted with the precious chrysanthemum seeds, smooth and beautiful and eternally superior.'' In other words, it can be interpreted as praising the chrysanthemum, saying that it is a flower that has been loved by people for a long time, more so than other plants, for its beauty and excellent qualities. (Enjoy hearing)

↑↑↑

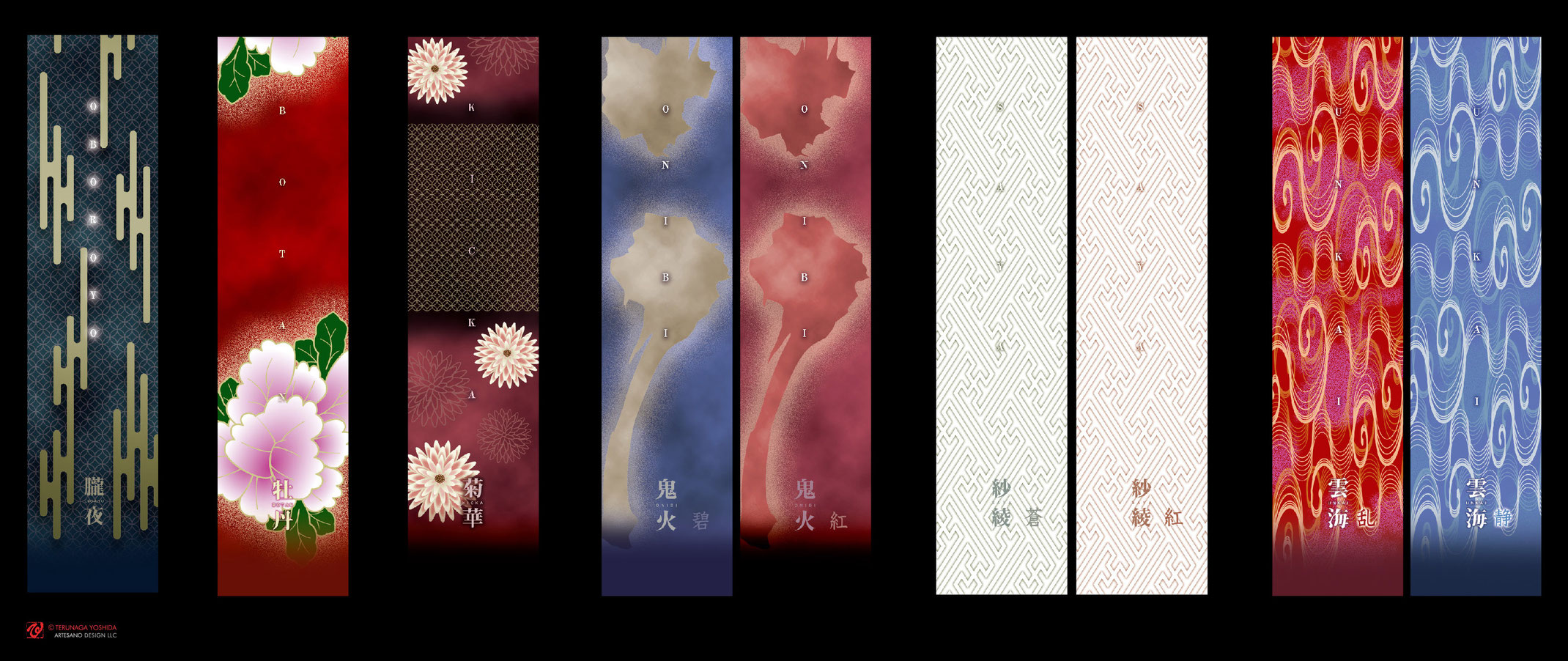

Kasane-irome is a color scheme unique to Japan, and is used to match the inside and outside colors of clothing. Especially during the autumn season, chrysanthemums are often used as a motif. In this case, the delicate expressions and nuances of chrysanthemums are skillfully expressed through color combinations, rather than just the colors of flowers.

I spent the day thinking once again about how wonderful it is to feel the delicate sensibilities of the Japanese people, who have incorporated the changes of nature into the clothes they wear according to the seasons. (Enjoy with the sense of touch)

I spent the day thinking once again about how wonderful it is to feel the delicate sensibilities of the Japanese people, who have incorporated the changes of nature into the clothes they wear according to the seasons. (Enjoy with the sense of touch)

重陽の節句(目で楽しみ、舌で味わい、香りを堪能し、歌って感じる、纏って楽しむ)菊の醍醐味

皆様こんにちは、昨日の台風の影響はいかがでしょうか。予想外の水害に心を痛めています。

一日も早いご復興を祈念致しますとともにどうかご自愛くださいますように。

さて、今日は重陽の節句です。

重陽の節句とは、五節句の一つで、9月9日に祝われる行事です。中国の伝統に由来しており、奇数の日は縁起がよく、特に「9」という最も大きな奇数が重なるこの日が特別視されています。

五節句とは、年間を通じて祝われる五つの節句のこと。それぞれの節句には特色があり、以下に日本での五節句とその特徴をまとめました。

1. 人日の節句(1月7日)

- 七草粥を食べて、一年の健康を祈願する。

2. 上巳の節句(3月3日)

- 雛人形を飾り、女の子の成長を願う。

- ちらし寿司やはまぐりのお吸い物が定番。

3. 端午の節句(5月5日)

- 五月人形やこいのぼりを飾ることで、男の子の健康や成功を願う。

4. 七夕の節句(7月7日)

- 願い事を書いた短冊を笹に飾り、夢の実現を願う。

5. 重陽の節句(9月9日)

- 菊の薬効を活かして健康を祈る。

- 「後の雛」として、お雛様を再び飾る。

これらの行事は、季節の移り変わりや子供たちの成長を祝い、家族の絆を深めるためのものです。

重陽の節句といえば「菊」が中心となる行事です。この時期、旧暦に基づけば、菊の花が美しく咲き誇るため、「菊の節句」とも呼ばれます。(視覚で楽しむ)

菊は古代中国から健康や長寿に効果があるとされていました。4世紀の書物には、「菊水伝説」という話が載っており、これは菊が多く生える谷の水を飲んだ村人たちが長生きしたというものです。この伝説から、重陽節には菊のエッセンスを含んだ水を飲む習慣が生まれました。(嗅覚で楽しむ)

この伝統や菊の薬効の考え方は、日本にも伝わり、平安時代の貴族たちの間で広がりました。そして、重陽の節句として、日本の季節の行事として根付くようになったのです。

また、上の写真のように菊の和菓子を思う存分楽しむことができます。(味覚で楽しむ)

平安時代の歌合の一つで、寛平年間の内裏で行われた菊の花を詠む詠歌の会を「寛平内裏菊合」と呼びます。この歌会で歌われた菊の歌をご紹介いたします。

「すべらぎの万代(よろづよ)までにまさりぐさたまひし種を植ゑし菊なり」を解説します。

- 「すべらぎの」:「すべらぎ」は「滑らかで」や「良い」という意味です。

- 「万代(よろずよ)までに」:「永遠に」「長い間」という意味です。

- 「まさりぐさ」:「勝る草」という意味で、他の草よりも優れた草を意味します。

- 「たまひし種」:「貴重な種」という意味です。

- 「植ゑし」:「植えた」という意味です。

- 「菊なり」:「それが菊である」という意味です。

つまり、この詠歌は「滑らかで美しい、永遠に優れている貴重な菊の種を植えた草、それが菊である」という意味を持ちます。言い換えると、菊はその美しさや優れた性質で、他の草花を超えて長く人々に愛される花である、という内容の賞賛をしていると解釈できます。(聴覚で楽しむ)

↑↑↑

襲色目(かさねいろめ)は、日本独特の配色法で、衣の内外の色合わせに用いられます。特に秋の時期には「菊」がよく使われるモチーフとして取り入れられています。この際、ただの花の色ではなく、菊の繊細な表情やニュアンスを色の組み合わせで巧みに表現しています。

季節にあわせて纏うものにまで自然の移ろいを取り入れてきた日本人の繊細な感性を感じる素晴らしさを改めて考え1日になりました。(触覚で楽しむ)