故を生む 江戸の環境哲学はアップサイクルとリメイクの原点

故を生む(ゆえをはむ)とは、古語でいうところの

「昔の物が新たな命を授かり、再び輝きを放つ。廃棄されたものたちが再利用され、豊かな未来へとつながる。」

↑↑↑

アップサイクルの考え方に通じるものがあります。

現代では、サステナビリティや環境保護の観点から、古いものを大切にし、再利用することが重要視されています。その中で「故を生む」のようなフレーズが使われることで、伝統や過去の価値を再評価し、新しい形で生まれ変わらせるという考え方を意味します。

アップサイクルの考え方に通じるものがあります。

現代では、サステナビリティや環境保護の観点から、古いものを大切にし、再利用することが重要視されています。その中で「故を生む」のようなフレーズが使われることで、伝統や過去の価値を再評価し、新しい形で生まれ変わらせるという考え方を意味します。

古語(こご)は、日本の古典文学時代(古代から中世)に使われていた言葉や表現です。特に平安や鎌倉時代の文献「源氏物語」や「枕草子」に頻出します。現代日本語と比べると文法や意味が異なりますが現代においても「 今・ここ」とは異なる世界を魅力的に演出するため、また日本の文化や歴史を深く理解するために古語の知識が重要です。

江戸の環境哲学:アップサイクルとリメイクの原点

深い歴史の中、江戸の街並みは、華やかな文化や風俗と同じくらい、巧みな資源の循環で知られていました。武士の勇猛さや花柳界の魅力の影で、人々の日常は資源を最大限に活用し、無駄を出さない生活スタイルに支えられていました。

この持続可能な「循環型社会」は、今日のアップサイクルやリメイクの先駆けとも言える存在でした。資源に乏しい日本の島国の中で、物を大切にし、その価値を生かし続ける文化が花開いていたのです。

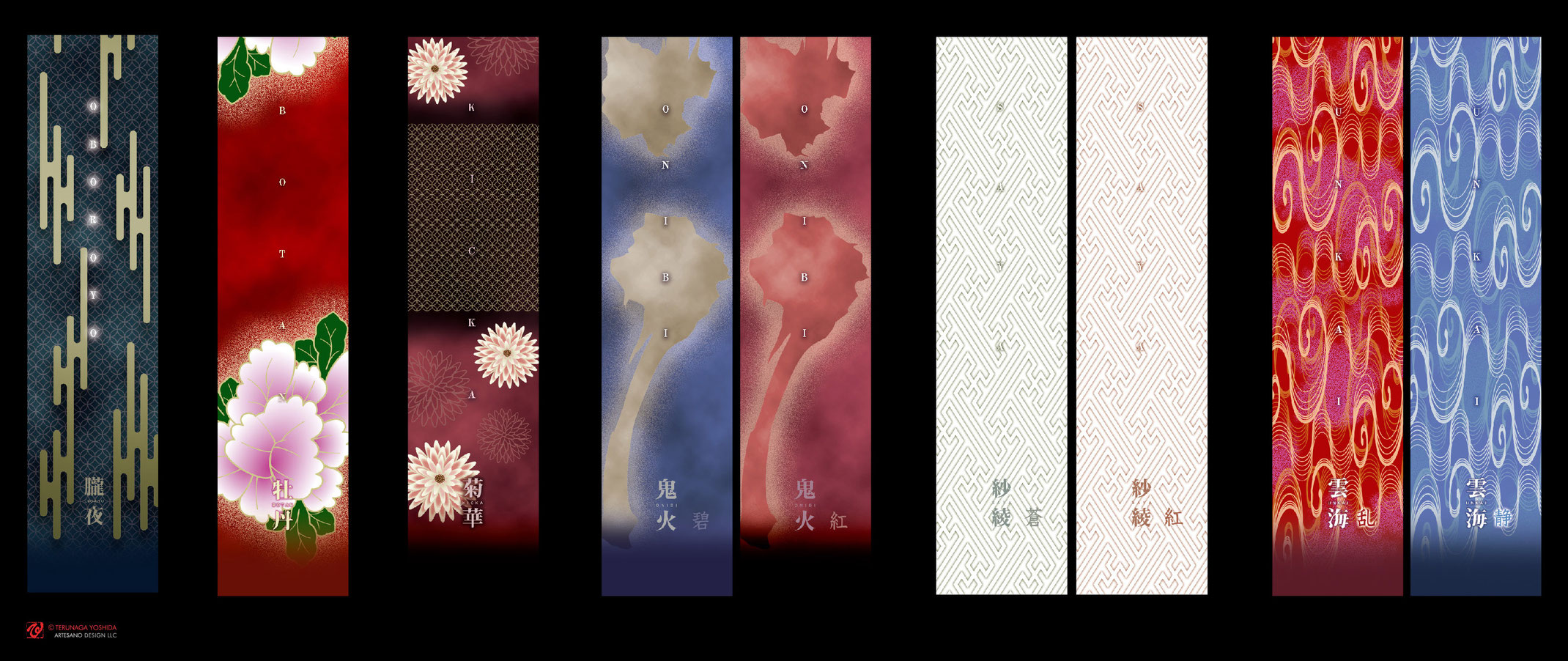

例として、着物の扱いを考えてみましょう。使われなくなった着物は新たなアイテムへとアップサイクルされたり、畳や雑巾としての再生を経験しました。食材においても、余らせることなく、あらゆる部分が再利用や再加工を受け、新たな食事の材料として蘇った。

都市の生活ごみは、再利用やリサイクルの対象として見られ、農村では肥料や資材としての再生を待っていました。これは、ものごとの真の価値を理解し、それを存分に活用する江戸の人々の哲学の現れでした。彼らの知恵と習慣は、私たちの未来にとっての大きな教訓となり得る。変わりゆく時代の中で、江戸の循環哲学は、私たちにとっての永遠の指針です。

深い歴史の中、江戸の街並みは、華やかな文化や風俗と同じくらい、巧みな資源の循環で知られていました。武士の勇猛さや花柳界の魅力の影で、人々の日常は資源を最大限に活用し、無駄を出さない生活スタイルに支えられていました。

この持続可能な「循環型社会」は、今日のアップサイクルやリメイクの先駆けとも言える存在でした。資源に乏しい日本の島国の中で、物を大切にし、その価値を生かし続ける文化が花開いていたのです。

例として、着物の扱いを考えてみましょう。使われなくなった着物は新たなアイテムへとアップサイクルされたり、畳や雑巾としての再生を経験しました。食材においても、余らせることなく、あらゆる部分が再利用や再加工を受け、新たな食事の材料として蘇った。

都市の生活ごみは、再利用やリサイクルの対象として見られ、農村では肥料や資材としての再生を待っていました。これは、ものごとの真の価値を理解し、それを存分に活用する江戸の人々の哲学の現れでした。彼らの知恵と習慣は、私たちの未来にとっての大きな教訓となり得る。変わりゆく時代の中で、江戸の循環哲学は、私たちにとっての永遠の指針です。