薫陶を受ける出会いに

皆様、こんにちは。

秋の訪れを感じるこの時期、風に舞い踊るススキの姿に、季節の移ろいを感じます。

先日、とある素敵なお誘いが舞い込み、期待に胸を膨らませてその場へ足を運びました。会場には、多くの方々が集まっており、彼らの持つ独特の空気感、熱意や情熱に私は圧倒されました。

中でも印象的だったのは、書道家の深見紅雨先生との出会い。彼女の人徳や魅力から、自然と人々は引き寄せられるようでした。薫陶とは、まさにそのような人から感じ取る、育まれる心の影響を言います。

紅雨先生は気さくに話しかけてくださり、多くの興味深い話をしてくれました。彼女の話し方や考え方、そして書の技法についての深い愛情と熱意。それらは私にとって、新たな視点や考え方を提供してくれました。

日本の書道、それは単なる文字を書く技法を超え、日本の歴史や文化、そして隣国である中国との交流を物語るアートとも言えるでしょう。

古の時代、中国の大陸よりさまざまな文化や知識が我が国へと渡来しました。その中には、文字や書の技法も含まれていました。仏教の教えや官の制度、そして文字そのものが5~6世紀にわたって日本に流入。奈良時代、我が国には「金銀泥経」のような美しい書物が生まれました。

そして、日本の文化は独自の道を歩み始めます。奈良時代には、日本独自の文字である仮名が生まれました。この仮名を駆使して生み出された「万葉集」は、日本人の心や風土を感じさせる一冊となっています。

平安時代に突入すると、女性たちが中心となり、平仮名を使用した独特の文学、女房文学が栄えました。「源氏物語」や「枕草子」は、その時代の情熱や思いを今に伝えています。

中世、禅宗の風が日本にも吹き込みました。その風に乗って、新しい書の流派や技法が次々と誕生。そして、近世に入ると、町人文化が花開き、書道はもはや貴族や寺院のものではなく、庶民の手にも落ち着きました。

近現代、伝統と革新が融合する中、書道は新たな境地を追求し続けています。古代から現代にかけて、日本の書道はその歴史の中で絶えず進化し、変化してきました。それは、我々日本人の心や文化の移り変わりを、深く反映しているのかもしれません。

私たちが出会う人や経験が、どれもが私たちを形成していく要素となる。紅雨先生との出会いも、私にとって大切なひとつの瞬間となりました。

この秋、ススキのように風に舞う心で、新しい出会いや経験を楽しみたいと思います。

シニアの夫婦観「落花流水」の如く、次の人生もともにと思えるようになるには

↑↑↑

ソニー生命はこのほど、全国の50〜79歳の男女1000人(各500人)に「シニアの生活意識調査2023」を実施。そのうち、配偶者がいる682人を対象に「シニアの夫婦観」について調査した。

シニアの夫婦観「落花流水」の如く、次の人生もともにと思えるようになるには

この調査で明らかとなったのは、シニアの中にも強い絆と愛が存在するということです。85.6%のシニアが、今のパートナーとの生活を継続したいと考えているのです。特に男性は、生まれ変わっても現在の配偶者と結婚したいとの希望が72.5%と高く、これに対して女性は56.0%。このギャップは、男女間の愛の捉え方や期待の違いを示唆しているかもしれません。

シニアが夫婦として過ごす未来での夢は、1位「旅行」、2位「外食」と共通していますが、男性は3位は「ショッピング」を、女性3位は「会話」をそれぞれ重視しています。この違いからも、男女の絆を深める方法や価値観の違いが垣間見えます。

男女間の愛の捉え方や期待の違いをまとめてみました。

1. セキュリティと安定感。男性は家族の守護者としての役割を重視する。

2. コミュニケーション。女性は感情の共有、男性は共通の活動を通じた絆を重視する。

3. 社会的期待。男性は家族の守護者、女性はコミュニケーションの深化を重視する。

4. 感情の表現。女性は積極的、男性は控えめ。

5. 愛の定義。女性は感情的絆、男性は共有の時間や活動。

また、女性が感じる「セキュリティ」と「安定感」をまとめてみました。

1. 感情的セキュリティ。パートナーの理解と受け入れが重要。

2. 物質的安定性。経済的な安定を重視する。

3. 予測可能性。パートナーの行動が予測できることを重視する。

4. 支援とサポート。困難な時の共同対応を重視する。

5. コミットメント。 パートナーの真剣な関心を重視する。

6. 価値観の共有。共通の目標や価値観を重視する。

これらは一般的な傾向であり、全ての人に当てはまるわけではありません。

夫婦間のコミュニケーションとその絆を深める方法は、長い間多くの研究者たちの関心の対象となっています。脳科学、生物行動学、心理学などの最新の研究を元に、夫婦間の絆を深めるための方法を、具体的かつ簡潔にまとめてみました。

1. 脳内で分泌されるオキシトシンは「愛のホルモン」は、スキンシップや優しい会話、思い出の共有などから分泌されます。定期的な身体的な接触や愛情の言葉を増やして、お互いの絆を強化しましょう。

2. アクティブ・リスニング 相手の話を真剣に聞き、フィードバックをすることで、相手の心に深く響きます。相手の話に耳を傾け、理解しようとする努力は絆を深めます。

3. 感謝の表現 を毎日、パートナーにありがとうと言う習慣を持つことで、関係はより明るく、前向きになります。

4. 新しい経験や新しい趣味や活動を一緒に始めることで、新鮮な興奮や楽しさを共有し、関係が活性化されます。

5. 対立の扱い、争いの際は非難や防御ではなく、解決のためのアプローチを選び、お互いに共感的にリスニングしましょう。

6. 共同目標、 夫婦での目標や夢を設定して、それに向かって一緒に努力することで、二人の方向性が一致し、絆が深まります。

7. 自己認識、自分の感情や行動を反省し、それを相手と共有することで、相互理解が深まります。

これらの方法を活用して、日々のコミュニケーションに取り組むことで、夫婦間の絆はさらに強化されるでしょう。

でもね、まとめてみて気が付いたんだけど、↑↑↑これらのことをこなすのは、なかなか大変ですよね。

子育てや、仕事、介護など生活の中で常に予測不可能なことが次々と起こります。

長い時間をかけていろいろな事をお互いに力を合わせて取り組むからこそ

「落花流水」の言葉の如く深い絆で通じ合う関係を構築するのでしょう。

まさに、ソニー生命の調査が示したシニアの夫婦観も、この言葉を体現しているかのようですね。

Edo environmental philosophy

To give birth to cause (Yue o Hamu) is an ancient Japanese term for

"Old things are given new life and shine once again. Discarded items are reused, leading to a prosperous future."

This is similar to the idea of upcycling.

Nowadays, from the perspective of sustainability and environmental protection, it is important to cherish and reuse old things. In this context, phrases such as ``giving birth to the past'' are used to refer to the idea of reevaluating the values of tradition and the past and reborn in a new form.

Kogo are words and expressions used during Japan's classical literary period (from ancient times to the Middle Ages). It appears particularly frequently in the Heian and Kamakura period texts such as ``The Tale of Genji'' and ``The Pillow Book.'' Although the grammar and meaning are different compared to modern Japanese, knowledge of ancient languages is still important in order to create an attractive world that is different from "here and now" and to deeply understand Japanese culture and history. is.

Edo environmental philosophy: The origins of upcycling and remake

Throughout its deep history, the streets of Edo were known as much for their skillful circulation of resources as for their colorful culture and customs. In the shadow of the bravery of the samurai and the charm of the flower world, people's daily lives were supported by a lifestyle that maximized the use of resources and produced no waste.

This sustainable "recycling society" could be said to be the forerunner of today's upcycling and remaking. In the island nation of Japan, which lacks resources, a culture of valuing things and keeping their value alive flourished.

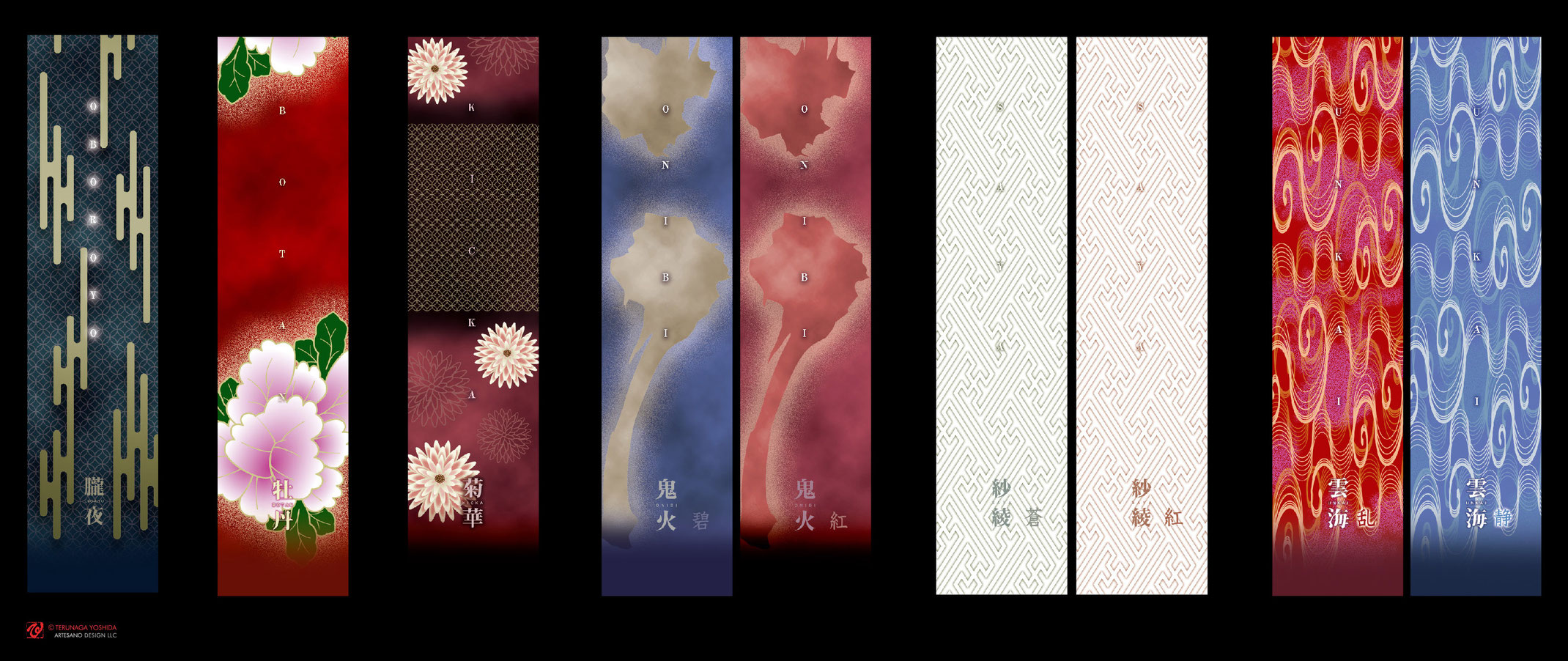

As an example, let's consider the handling of kimonos. Kimonos that are no longer in use have been upcycled into new items, or recycled as tatami mats and rags. Every part of the ingredients was reused and reprocessed, with no surplus left over, and they were revived as ingredients for new meals.

Domestic waste in cities was seen as something to be reused or recycled, while in rural areas it was waiting to be recycled as fertilizer or materials. This was a manifestation of the Edo people's philosophy of understanding the true value of things and making full use of them. Their wisdom and habits can serve as great lessons for our future. In these ever-changing times, the Edo philosophy of circulation remains our eternal guideline.