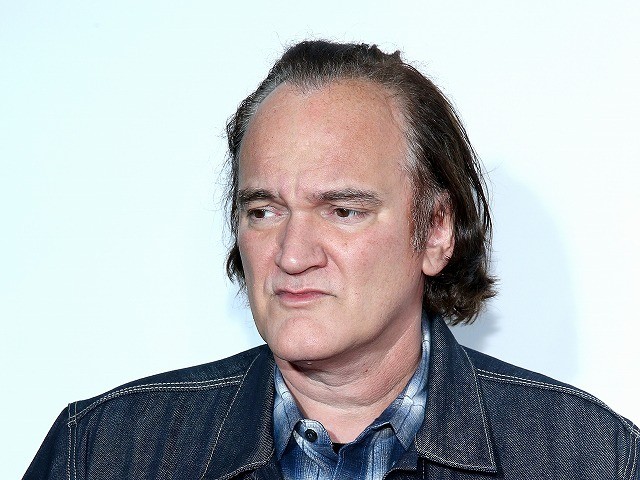

タラ・ウッド監督によるドキュメンタリー映画『クエンティン・タランティーノ 映画に愛された男』。2019年作品。R15+。

出演:サミュエル・L・ジャクソン、ティム・ロス、マイケル・マドセン、クリストフ・ヴァルツ、イーライ・ロス、ジェイミー・フォックス、ジェニファー・ジェイソン・リー、ダイアン・クルーガー、カート・ラッセル、ルーシー・リュー、ブルース・ダーン、ロバート・フォスター、ゾーイ・ベル、ステイシー・シェア(映画プロデューサー)、スコット・スピーゲル(俳優・映画監督・タランティーノの元ルームメイト)、リチャード・N・グラッドスタイン(映画プロデューサー)、ルイス・ブラック(SXSWの創始者およびドキュメンタリー映画プロデューサー)。

唯一無二の作風で世界中の映画ファンに支持され、長編10作目を完成させたら映画監督を引退すると公言しているタランティーノ。監督デビュー作「レザボア・ドッグス」から8作目の「ヘイトフル・エイト」までに出演したサミュエル・L・ジャクソン、ジェイミー・フォックス、ダイアン・クルーガーら俳優やスタッフたちが登場し、「レザボア・ドッグス」の伝説の耳切りシーン誕生秘話、「パルプ・フィクション」のキャスティングの裏側、「キル・ビル」撮影現場で起きた事故の真相、そして盟友ティム・ロスが明かす引退後の計画など、驚きのエピソードの数々がタブーなしで語られる。(映画.comより転載)

映画監督クエンティン・タランティーノのこれまでの作品9本(本作品は『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』と同年に作られた映画なので、実質その前の8本)についてざっとおさらいするような感じのドキュメンタリー映画。出演者やタランティーノと縁の深いプロデューサーたちのインタヴューとともに過去作が1本ずつ紹介されていく。

さて、タランティーノ監督作品は人気が高いし監督のファンの人も多いので前もってお断わりしておくと、僕自身はタランティーノ監督に対して「いち観客」としてわりと微妙な距離感を持っていまして、今回の感想はどこか冷めたというか、突き放したような書き方になると思います。

ところどころ小バカにしたような言い回しをしたりするのでイラッとするかたもいらっしゃるだろうし、タランティーノ監督と彼の作品のファンのかたはお読みにならない方がいいでしょう。

まず疑問として、2019年のドキュメンタリーをなんでこの時期にやるんだろう、と。

たまたまかもしれませんが、来年には『レザボア・ドッグス』(1992年作品。日本公開93年)のデジタルリマスター版が劇場でリヴァイヴァル上映されるそうなので、そのあたりとの関連だろうか。

もともとの予定では、今秋から引退作となる10本目の映画『The Movie Critic』の撮影に入るはずだったようだし。ストの影響で延期されるだろうけど。

まぁ、それはともかく、なんでタランティーノ監督に対して険のある書き方をするのかというと、まずはハーヴェイ・ワインスタインの件で。

タランティーノはワインスタインが逮捕される10年も前から彼の性暴力行為について知っていたが、黙認していたことを明かしている。

また、『キル・ビル』撮影時にユマ・サーマンが拒否しているにもかかわらず無理やり車を運転させて大怪我を負わせたうえ、ワインスタインらとともにそれを隠蔽しようとした(その後、ユマ・サーマンとは和解)。

#MeToo運動 以降、いろんな映画監督だとか俳優が過去を掘り返されて糾弾されてますが、まぁ、タランティーノもその一人で、かつてロマン・ポランスキーが13歳の少女と性行為をしたことについてその女性に対して酷い暴言を吐いたりしている(のちに謝罪)。

どんなに面白い映画を作ろうと、人間性に大いに疑問のある人物だと思う。僕はそういう人を手放しで支持できない(他の皆さんがタランティーノを支持しようと作品を愛好しようとそれはもちろん自由ですが)。

で、そもそも僕の中にそういう偏見があるので、今回のドキュメンタリーも観ようかどうしようか迷ったんですよね。もはや無邪気に彼の作品に喝采を送ることはできないから。

でも、もう1本別のドキュメンタリー映画(ジェーン・バーキンとシャルロット・ゲンズブール親子についての作品)とどちらを観るかでギリギリまで悩んで、結局はタランティーノの方を選んだ。

このタイミングで公開された理由は知りませんが、今年はワインスタインの事件を描いた『SHE SAID/シー・セッド その名を暴け』という映画も公開されたし、だからあの映画のあとにこのドキュメンタリーを観ると、いろいろ繋がるものもある。

面白かったですよ。

タランティーノと彼の映画のファンなら、確実にある時代とともにあった「タランティーノ映画」を振り返って、それらについて語る出演者たちの言葉に耳を傾けながら各作品の断片を観ていくのは楽しいだろうし、このドキュメンタリーであらためて彼の映画に興味を持つ人たちもいるかもしれない。

最初に書いたように、タランティーノの映画をおさらいするにはもってこいだし、ところどころ挟まれる出演者たちが語るエピソードも愉快だ。

タランティーノの映画をこよなく愛する人々にとっては、引退作となる予定だという最新作の完成、公開を待つまでの間のワクワクを持続させてくれるような映画かも。

一方で、「ドキュメンタリー」としてはどうだったかというと、この映画自体をタランティーノがすでに観ていてお墨付きも与えているようだから、つまり本人公認の映画なんですよね。

逆に言えば、タランティーノが腹を立てたり触れられたくない部分にどんどん踏み込んでいくような姿勢は皆無で、はっきり言ってタランティーノのプロモーション映画と言っていい。

一応、ワインスタインとのことやユマ・サーマンのことにも触れていて、反省しているような言葉も述べているんだけど、ワインスタインの性犯罪を知っていながらずっと彼と組んで仕事を続けてきたことについてはなんとなくモヤッとした言い方をしていて、この“ドキュメンタリー映画”自体が彼を弁護しているような作りになっている。

ユマ・サーマンのことだって、ワインスタインがいよいよヤバいとわかって初めて現場での映像を彼女に提供したのだし、プロデューサーもまるでタランティーノは知らなかったのに巻き込まれたような言い方をしているけれど、そうではないでしょう(元カノのミラ・ソルヴィーノから被害の相談もされていた)。僕はこの映画での彼の曖昧な弁明からは誠実さを感じられなかった。

サミュエル・L・ジャクソンはインタヴューの中で「彼の映画に不誠実なところはない」と語っていたけれど、『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』の劇中でタランティーノがブルース・リーをコケにしていたことを俺は忘れてないぞ。あれのどこが誠実なんだよ。人種差別野郎じゃん。

ポランスキーの件もそうだけど、シャレだとか冗談のつもりで暴言を吐いたり、無神経なことをやったりするというのは先日の「バーベンハイマー」の件と同様で、真面目になるべきところでふざけたり、批判されても「ただの映画だろ」で済むと思ってたりと、だいぶ「頭が足らんティーノ」なんじゃないかと思う。

タランティーノって90年代に出てきた人だけど、感覚はもっと古くてそれこそ70年代ぐらいの頃の価値観やものの見方で生きてるんじゃないだろうか。

今度「午前十時の映画祭」で上映される『エクソシスト』(1973) で、監督のウィリアム・フリードキンは撮影中に出演者の一人、エレン・バースティンに背中に後遺症が残る怪我を負わせている。

今だったら訴訟モノでしょう。

でも、当時は映画監督が自分の作品のために無茶をやることが黙認されていて、明らかにタランティーノはあの時代の映画監督たちと同じメンタリティなんだよね。映画作りに夢中になって、まわりもそれに合わせて無理をすることを要求する。

それが「映画愛」なんだ、と。

「ただの映画」と言っておきながら、でも自分が作る映画はただの映画ではない。特別な映画なのだ、と思っている。だって面白いんだから。

興味深かったのが、先ほどのサミュエル・L・ジャクソンや『ジャンゴ 繋がれざる者』で主演したジェイミー・フォックスなどはタランティーノが自作の中で「ニガー」を連発することに抵抗がないばかりか、そのことを批判するスパイク・リー監督を「困った人」扱いしていて、J・フォックスなんて彼のことを「まるで芝生のある家に住んでるお爺ちゃんみたい」とか言ってたこと。

サミュエル・L・ジャクソンはスティーヴ・マックイーン監督の『それでも夜は明ける』を例に挙げて、あれは「アート映画」だからいくら登場人物たちが差別用語を口にしても許される、みたいなことを言ってる。

サミュエル・L・ジャクソンって、人種差別を扱った人間ドラマにはちょっと距離を置いているのか(でも真面目なドキュメンタリー映画『私はあなたのニグロではない』のナレーションを務めているが)、俺たちはエンターテインメント映画を作ってんだ、という矜持があるのかわからないけれど、独特のスタンスから語ることが多いですよね。

サミュエル・L・ジャクソンだってかつてはスパイク・リーの映画にも出てたのに、でも彼はどちらかと言えばスパイク・リーよりもタランティーノの肩を持ちたいのかな。趣味が合うみたいだし。

偉そうなこと言えるほど僕もスパイク・リーの映画観てないんですが。

タランティーノのお母さんが若い頃に何人もの黒人の彼氏と付き合って、息子の彼はそこで「ブラックスプロイテーション映画」をよく観たり黒人の文化に触れた、ということを昔から言ってて、だから俺は黒人の味方なんだ、ってことらしいけど、みんなほんとに信じてるのかな。本人がそう思ってるだけじゃないのか。

「ブラックスプロイテーション映画」といえば、スパイク・リーが撮った『ブラック・クランズマン』はお薦めだし、作品として僕はタランティーノの映画よりも好きですね。『ヘイトフル・エイト』には終盤でがっかりしたので。

タランティーノが肌の色の違いを超えて出演者たちに愛されているのはよくわかりますが、たとえば『ジャンゴ 繋がれざる者』の場合は、あの映画は主役は一見ジェイミー・フォックスっぽいんだけど、ほんとの主人公はクリストフ・ヴァルツが演じた白人の相棒じゃなかったかと思うんですよね。彼は主人公を救って英雄的に死ぬ。

そして、悪役の方も、真の黒幕はディカプリオ演じる白人の大地主ではなくて、彼の召使いであるサミュエル・L・ジャクソンだった、という物語に見えた。

主役と悪役で、黒人と白人が逆転しているんですよ。

『ジャンゴ』は白人たちに逆襲する黒人の映画、ということになっているけれど、僕はあの映画を観て、なんかすごくモヤモヤが残ったんですね。ほんとにそうだっただろうか、と。

サミュエル・L・ジャクソンが主人公を演じた『ヘイトフル・エイト』も、主人公なのに彼はロクデナシとして描かれていた。

それが「クール」だからオッケーなんでしょうかね。なんか騙されてないか?みんな。

いや、タランティーノがモノホンの差別主義者だと本気で糾弾したいわけじゃないんだけど、『ワンス・アポン~』でのブルース・リーの扱いにしてもそうだし、意識的にしろ無意識にしろ(その違いは大きいと思うんだが)タランティーノのものの考え方、価値観というのは僕などの常識とは異なった、言葉がちょっと通じないかもしれない怖さを覚えるんです。スゲェ笑顔で無茶苦茶差別的なことを言ったりやったりしてきそうな。

イーライ・ロスは、『イングロリアス・バスターズ』の中でバスターズの一員としてヒトラーとナチスの高官たちをぶっ殺せたことに歓喜していたけれど(イーライ・ロスはユダヤ系の家庭育ちなので)、そして別にそういう映画があったっていいですが(僕もあの映画はわりと好きだったし)…だからタランティーノは反差別なんだ、という主張には首を傾げざるを得ないんですよね。

『ジャッキー・ブラウン』や『キル・ビル』、『デス・プルーフ in グラインドハウス』で“強い女”たちを描いてきたからタランティーノは女性の味方なんだ、というのも、ちょっとあまりに単純過ぎやしないだろうか。

タランティーノが好きなのは、映画の中で男どもをぶちのめしまくるファンタジーとしての“ファイティング・ウーマン”でしょ?現実の女性たちと関係なくない?

「ただの映画」などとうそぶきながら、現実と映画をわざと混同させてるのはどっちなんだよ。

「女性の味方」だったら、なんで彼はワインスタインのことを黙ってたの?クドいけど何度でも蒸し返しますよ。

このドキュメンタリーの中では、ワインスタインがどうやら悪いことをしてたことがわかったのできっぱり手を切った、みたいな言い方をしていたけど、明らかに性犯罪が行なわれていることを知りながら、タランティーノはその後もずっとワインスタインと仕事をしていた。知らなかった、なんてことはないでしょう。自分で「知ってた」と言ってるんだし。

クエンティン・タランティーノという映画監督は紛れもなく才能がある人だけれど、人間としてはけっして信用できない人物だと思う。

だから、彼も、彼の映画も「胡散臭い」。

そういうものとしてこれからも見ていこうと思う。

このドキュメンタリーのインタヴューに応じた人たちはタランティーノのことが好きなんだろうし、同じ釜の飯を食いながら映画を作った喜びに偽りはないのだろう。

彼のおかげでキャリアが復活したり、映画の世界で躍進できた人たちにとっては恩義ある人物だろうし、ファンにとっても面白い映画を撮ってくれる唯一無二の人なんだから、そのことをどうこう言うつもりもないけれど、このドキュメンタリーにユマ・サーマンのインタヴューがない時点ですべてが明白なんじゃないかな。

面白かった、というのは、90年代に時代の寵児となり、映画監督、映画作家としてのし上がってきた人物が、映画史においてこの先どのような評価をされていくのだろう、という興味が湧いたのと、クリエイターと呼ばれる存在の持つさまざまな問題について考えさせられたから。

ティム・ロスが「面白い写真があるんだ」と言いながらインタヴューの現場にその写真を忘れてきて、「今度撮って送るよ」と言っていたので、てっきりエンドクレジットの終わりに裸にジーンズ姿のその写真が映るんだと思ってたら、そのまま何もなく映画は終わったのだった。オチなしか?^_^;

あ、『レザボア・ドッグス』は楽しみにしています。

関連記事