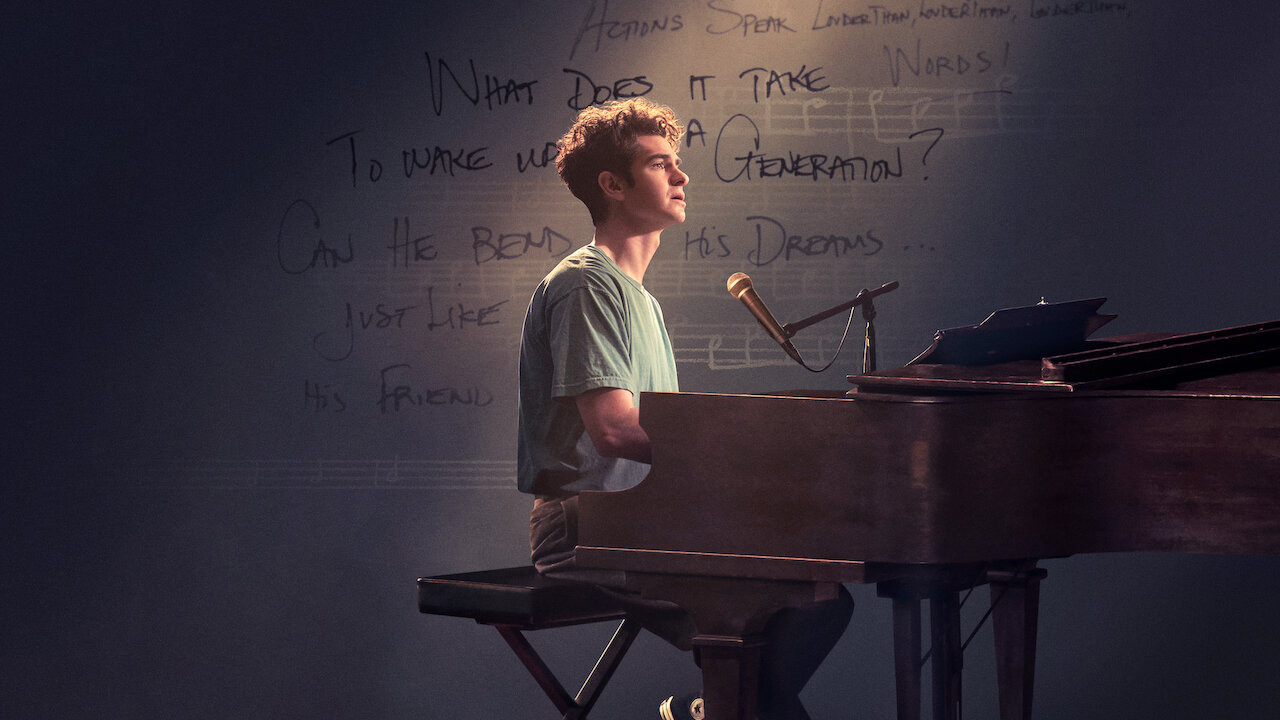

リン=マニュエル・ミランダ監督、アンドリュー・ガーフィールド、アレクサンドラ・シップ、ロビン・デ・ヘスス、ヴァネッサ・ハジェンズ、ジョシュア・ヘンリー、MJ・ロドリゲス、ベン・リーヴァイ・ロス、ブラッドリー・ウィットフォード、ジュディス・ライトほか出演の『Tick, Tick... Boom!:チック、チック…ブーン!』。2021年作品。

原作は、ジョナサン・ラーソンの同名ミュージカル。

1990年のニューヨーク、イースト・ヴィレッジ。まもなく30歳になるジョナサン・ラーソン(アンドリュー・ガーフィールド)は、8年かけて書き続けてきたミュージカル「スーパーヴィア」を業界の人々に披露する視聴会を控えていたが、「ウエスト・サイド物語」などの重鎮スティーヴン・ソンドハイム(ブラッドリー・ウィットフォード)のアドヴァイスで加えることになった重要な曲をぎりぎりになっても書けずにいた。そして恋人でダンサーのスーザン(アレクサンドラ・シップ)との間には距離ができ、幼馴染で親友のマイケル(ロビン・デ・ヘスス)とも将来のことをめぐって仲違いしてしまう。

『イン・ザ・ハイツ』や『ミラベルと魔法だらけの家』のリン=マニュエル・ミランダの初監督作品。

Netflix作品のため、去年ほんとにわずかな劇場でしか公開されなくて観られずにいましたが、主演のアンドリュー・ガーフィールドがアカデミー賞にノミネートされたということもあって、ようやくこちらでも公開。

非常に小さな映画館での短期限定公開、しかも一日の上映は1回、それもその日によって上映開始時間が異なるためなかなか時間を合わせられなかったんだけど、なんとか鑑賞。

オスカー関連作なんだし、せっかくならもうちょっと多くの場所でやってほしかったですが。

あらすじでも名前が出ているように、「ウエスト・サイド物語」の劇中歌の作詞を担当したスティーヴン・ソンドハイム (1930-2021.11.26) も登場するし、ちょうどスピルバーグ監督の『ウエスト・サイド・ストーリー』の公開開始とカブるから、ぜひ観ておきたかったんですよね。

僕はこの映画の主人公であるジョナサン・ラーソンをこれまで知らなかったし、彼が作ったミュージカル「レント」はタイトルだけは知っていたけど舞台版も映画版も観ていません。

もちろん、この映画『Tick, Tick... Boom!:チック、チック…ブーン!』のもとになった舞台版もどんな内容なのかも、映画版でどのような改変がされているのかもわからない。

まず、映画版の『RENT/レント』を観ていない理由として、映画が作られた2005年には僕はまだ今ほどミュージカル映画を頻繁に観る習慣がなかったということと、もう一つは、現実の世界をそのままミュージカルに移し変えたような作品に興味をそそられなかったから、というのがある。

実を言うと今でもそれはちょっとあって、つまり、たとえば『レ・ミゼラブル』のようにずっと昔が舞台だったり、『美女と野獣』のようなおとぎ話という形で作られたミュージカルは楽しめるんだけど、今現在のこの社会をそのまま反映させたようなミュージカルには世の中の問題もストレートに描かれているのだろうからちょっとしんどそうだなぁという気持ちがあって、あまり食指が動かなかったんです。

ただ、『イン・ザ・ハイツ』はとても好きだし、描き方次第ではあると思うんですが。

ともかく、『チック、チック…ブーン!』はすでに観た人たちの評判もいいし、去年、先ほどの『イン・ザ・ハイツ』と『ミラベル』を観たから、そのリン=マニュエル・ミランダ自らがメガフォンをとった映画を観ることで現在のミュージカル映画の流れを知ることもできるだろうし、やはりそこにさらに『ウエスト・サイド・ストーリー』も加わることでスティーヴン・ソンドハイムやジョナサン・ラーソンが遺したものがより浮き上がってくるだろうという期待もあって。

僕は舞台のミュージカルの方はからきしだし、映画だってミュージカルをそんなにたくさん観ているわけじゃないですが、1本1本の単独の作品だけじゃなくていろんな人材や作品と作品が繋がることでミュージカル映画の歴史を俯瞰して眺める効果もありそうだし。

で、観てみたんですが、なんとなく予想はしていたんだけど、ちょうど『イン・ザ・ハイツ』のように出演者たちが唄いながらダンスをすることはなくて、ほぼダンスは無し。

踊らないミュージカル映画だって世の中には何本もあるけれど、個人的にはやっぱり歌とダンスがあるミュージカルが観たいんで、そこら辺はちょっと残念だったかな。

この映画は振付師じゃなくて作詞家・作曲家のお話だから、純粋に詞やメロディを堪能できるように、ってことかもしれませんが。

それと、僕はミュージカルって観終わったあとに思わず劇中歌を口ずさんじゃうような作品にこそ満足感が得られることが多いんだけど、この映画でそういう曲があったかというとかなり微妙で。

ただ、何度も観てるうちにだんだん歌が耳に馴染んできて好きになっていく、というパターンがこれまで他の作品ではあったから、この『チック、チック…ブーン!』も繰り返し観ることで愛着が湧いてくるかもしれない(映画館以外で繰り返し観る手段が僕にはないのだが)。

歌が登場人物の心情を代弁していて、歌詞が物語を推進していくから、歌が台詞そのもののようでもある。耳に心地よく、メロディも歌声も自然に入ってくる。

アンドリュー・ガーフィールドは美声というよりもその辺のあんちゃんが普通に唄ってるみたいな気さくさがあって(そう思わせるのは高い技術を持つからこそ可能なのでしょうが)、台詞を早口でまくし立ててるのと同じような感覚で言葉をどんどん連ねていったり、マイクの前でかしこまって唄うんじゃなくて部屋の中で一人で弾き語りしたり、みんなで楽しく唄ってるような、いかにもミュージカルミュージカルしてない感じでした。

歌自体も映画の内容と連動しているんですね。

ガーフィールドや他のメンバーたちが唄っているのはどれもジョナサン・ラーソン本人が作った曲だけど、劇中で彼の作ったミュージカルを評論家が「意味不明」と言って酷評したのをスティーヴン・ソンドハイムが全部覆して曲や歌詞を絶賛するところが可笑しかった。

何が優れているのか、それを見極める耳を持つプロフェッショナルだからこそ、それまでなかった新しいものの価値がわかる。

内容は、ジョナサンが時間に追われながらもなかなかミュージカルの曲が書けない中で、ヴェテランのエージェントから「身のまわりのことを歌にしなさい」とアドヴァイスされて、恋人や友人のことなどを歌にするうちにようやく自分が描くべきものをみつける、というもの。

慌ただしい毎日を送るジョナサンの姿は、『アメイジング・スパイダーマン』でガーフィールドが演じた主人公ピーター・パーカーを思わせる。

ユーモラスなんだけど、ああいういろんなことを同時進行でやってて、当然トラブルもあったりしてワチャワチャするせわしない生活って僕はほんとに苦手で、ジョナサンの年齢の頃にはボンヤリと過ごしてしんどいことから逃げ続けていたために何一つ手にすることも成し遂げることもできなかった自分の苦い記憶が蘇ってきて、観ていてちょっとキツかったです。「お前は何をやってたの?」と問い詰められているようで。

順調にミュージカルを完成させて発表するんじゃなくて、もうハコも発表の日時も出演者も決まってるのに曲ができてない、という、そして視聴会当日はもうあと何時間後に迫ってて、だけどそんな時に恋人とモメてるとか、夏休みの宿題ができてないのにもう二学期の始業式の朝になっちゃってる、みたいな悪夢のような事態。

無論、コメディタッチで描かれてはいるけど、僕は笑えるよりも胃が痛くなりそうでしたね^_^;

そして、ついに視聴会を無事終えたけど、誰からも仕事のオファーは来ず、エージェントに電話すると「みんな絶賛している。“次回作”を書きなさい」と言われる。

「それが仕事なのよ」と。

クリエイターの皆さんのご苦労が偲ばれますが、大変なのは彼だけじゃない。

恋人のスーザンは仕事を得て自分の夢を実現させるために努力しているし、親友のマイケルは役者になる夢を諦めてまったく別の仕事に就く。

マイケルに紹介してもらったマーケティングのアルバイトの現場で暴言を吐いたり、マイケルの仕事を人々を騙して商品を買わせる詐欺みたいなものだと罵るジョナサンに、「いい車に乗って、いい家に住んでて悪かったな」と言い残してマイケルは立ち去る。彼はHIVに感染して医者からは余命1~2年と言われていた。

「残された時間については、こっちの方が切実だ」と言うマイケル。

彼がその後どうなったのかは説明がないのでわからないんだけど、映画の冒頭でスーザンのナレーションによってジョナサンが若くして亡くなったことは告げられているから、ジョナサンもまたマイケルと同じく残されたわずかな時間の中で必死に自分のやるべきことをやったんだな。

ジョナサンを演じているのがいつも明るく軽いノリのスパイディちっくなアンドリュー・ガーフィールドだから、彼のこぼれる笑顔の中に堪らなく愛おしさを覚える。

マイケルを演じるヴァンダレイ・シウバ似のロビン・デ・ヘススもよかったなぁ。涙を溜めてカメラ目線になったマイケルは、スクリーンのこちら側に訴えかけているようだった。

スーザン役のアレクサンドラ・シップは「X-MEN」シリーズでハル・ベリーが演じていたキャラクターの若い頃を務めてましたが、天候を操るミュータント、という役柄だったしインパクトのある髪型だったこともあって、彼女の演技の方まで目がいかなかった。

息が白くなるような寒空の下で薄着でいても平気なのは、元X-MENだからか?w

今回は髪型も普通だし(笑)素顔に近くて、綺麗な女優さんだな、とあらためて思いましたね。劇中でのミュージカルの出演者の一人、ヴァネッサ・ハジェンズと一緒に歌声も聴かせてくれます。

『イン・ザ・ハイツ』で美容室のおねえさまを演じていたダフネ・ルービン=ヴェガも“Sunday”のミュージカルシーンで顔を見せてましたね。

あのダイナーのシーンで唄ってた俳優さんたちは、きっと舞台のミュージカルやリン=マニュエル・ミランダの舞台作品にゆかりのある人たちなんだろうなぁ。

ジョナサンは仕事仲間の友人が入院していてもダイナーのバイトが忙しくてお見舞いにもいけず、締め切り間際なのに曲も書けていない。スーザンからは彼女がニューヨークを離れて仕事と新しい生活を始めることへの返事を催促されているが、ジョナサンは自分のミュージカルのことで手一杯で彼女とじっくり話し合う余裕がない。

日曜のランチタイムにわざわざ店に出かけてコーヒー飲んだり食事する人たちはなんなんだろう、家で食べれば安く済むのに、というジョナサンの歌が確かにその通りだし可笑しいんだけど、そのおかげで彼はバイト代を稼げるのだし、お客さんたちも自分の仕事が休みの日には外でくつろぎたいんだよね。それが人々のささやかな贅沢でもあるのだから。

まさしくこれこそが「身のまわりの出来事」だ。なんでもない日常が歌になる。

その中で、指導者が間違っているとわかっているのにみんな黙ってうなずき続けることへの疑問を訴える歌は唐突な印象を与えるけれど、そこには80年代後半から90年代前半にかけてエイズ対策を怠ってきたアメリカ政府への抗議が込められている。

劇中で、同性愛者に「生き方を改めなさい」と言う当時の政治家の姿も映し出される。

現在のコロナ禍における無知と無理解による差別が重ねられる。

ジョナサン・ラーソン氏は1996年に35歳の若さで亡くなったけれど、彼が見ていたのは「今」だったし、だからこそ、リン=マニュエル・ミランダはこの映画を「今」を描いた作品にしたのでしょう。

スピルバーグが撮った『ウエスト・サイド・ストーリー』が1950年代を舞台にした61年の映画のリメイクでありながら「今」の映画であったように。

「言葉よりも行動を」

歌の歌詞も「言葉」だけど、これは言葉に力がないということではなくて、「声を上げる」という“行動”が伴うものであってほしい、ということだと僕は受け取りました。

夢を追いながら、光熱費も払えず友人から金を借りてなんとかやりくりするような“ボヘミアン”の「日常」を描いて、「日常」を歌にしているからこそ、そこから湧き上がる世の中に対する疑問や主張は、それを聴く人々の心に強く響いてくる。

「世界を変える」ことを目指した青年は、新しいミュージカルの形を生み出すことでその夢を叶えた。

カゴの中よりも翼を選んだ彼が、自らの集大成が成功を収めるところを目にすることなく、その“翼”で飛び立った26年後に、僕はこのミュージカル映画を観て不思議な気持ちになっている。

↑もう一つのブログでも映画の感想等を書いています♪