「今が幸せ」という若者幸福論には絶望した

経済格差の是正や雇用情勢の改善を求め9月、若年世代を中心に米国ニューヨークのウォール街で抗議デモが起こった。ウォール街が標的になったのは、米国が抱える病巣の中心だと人々が考えたからだ。大手金融機関は金融危機を招き、政府に救済された。それなのに住宅の不法差し押さえを続け、経営陣は高額の報酬を受け取る。「これはちょっとおかしいんじゃないの?」というのが背景にあるのかもしれない。でも米国で経済格差が拡大したのは、何も多くの人々が考えているように、ウォール街が虚業のビジネスでガメツク報酬を受け取ってきたからとか、政府が金融機関を救済したからだとか、そんな単純なものではなくて、その理由は様々だ。

グローバリゼーションの影響により、簡易的な業務は新興国を中心とした低賃金国に流れた。企業が生産性を高め、製造業の労働需要も減った。米国固有の企業文化と労働組合の弱体化が問題に拍車をかけたことは間違いない。何より政府の政策の影響も無視できない。不当なカード手数料の引き上げ、富裕層が収入を依存するキャピタルゲインへの一定レベル以上の減税を行なったことも問題かもしれない。でも米国のこうした政策の在り方を見直すのは中々難しい。大企業や富裕層の献金に依存するオバマ大統領は、政策の手足をきつく縛られているし、同じ人物が政権と企業などを行き来する「回転ドア」と揶揄されるシステムも政策を歪めてきた。

このように一口に経済格差と言っても原因は様々で、多くの既得権益が米国社会に複雑に絡み合っていて根が深い。だからこうした社会構造的問題を深く認知した上で、抗議活動者がデモが起こしたのかどうかは甚だ疑問だ。米タイム誌は、2011年の「パーソン・オブ・ザ・イヤー」に『プロテスター(抗議者)』を選んだと発表した。もちろん中東での民主化実現に大きな役割を果たした人々が中心として挙げられるのだろうけれど、ここには世界各国に波及した占拠デモを行なった民衆も含まれるようだ。

さらに米国の国民は当然のことながら、遠く離れた日本に住む人々でさえも、米国の富裕層に対する税金は低すぎると感じているかもしれない。著名投資家ウォーレン・バフェットは、「私が私の秘書より低い税率しか国税を払っていないことはおかしい」と言ったことは世界中で大きな話題になった。だけど、バフェットの収入の多くが投資の収益であって、これに関しては、税率が15%のキャピタルゲイン税が適用されているから純粋に比較するのはおかしい。投資活動に関する低税率によって利益を享受しているのは、何も富裕層に限定されるわけではなくて、所得上位層もさることながら、中間層世帯も十分に恩恵を受けている。そうなるとキャピタルゲイン税を引き上げれば、上位層よりも中間層に打撃を与えてしまい、本来の趣旨である富裕層増税という目的とは違った方向に行ってしまうのだ。

「アメリカン・ドリーム」という言葉に代表されるように、米国では競争に勝ちあがることは大変な名誉なことであるし、その対価としての報酬も多額だ。だからこそリスクマネーが大量に溢れ、優良ベンチャー企業がひっきりなしに誕生し、経済を活性化させている。つまり富裕層に対し増税を行なうということは、それほど単純な話ではなくて、アメリカの税制システム、ひいては社会システムを揺るがすほどの問題なのだ。もちろん富裕層に対して一定の増税をすることに反対するわけではないけれど。

こうした一連のデモ活動は、債務危機で揺れる欧州にも飛び火した。欧州中央銀行(ECB)前の広場にもユーロ通貨記号のモニュメントを取り囲むように、デモ参加者のテントが張られていたようだ。『YOU PLAY, WE PAY(お前らが勝手に始めたマネーゲームの代償をおれ達に負わせるな)』など金融システムや銀行に対する強い不満を訴える横断幕やプラカードがいたる所に点在した。

だけど一連の抗議デモはどことなく緊張感がない。ウォール街占拠デモでは、ダンスに興じる若者、ピザの出前にかぶりついている人達、ピクニック気分の子連れ、公園でのフリーセックスなどが紙面を踊った。また欧州に波及したデモ活動でも、ギターを爪弾く若者や酒瓶を片手に仲間と話し込む男性がいる。炊き出しやたき火まで用意され、キャンプさながらの様相だ。

こうした何気ない社会不安や不満が拡大し、日本でも小規模ながらもデモ活動が起きた。長引く就職活動に嫌気がさしたのかどうかは分からないけれど、「就活ぶっこわせデモ」も起きた。さらにツイッターでは「今の就活を知ってください」というメッセージが世の中に発信されている。内容はと言えば、10年前の就職活動と比較しても、むしろシステムが向上していて「いいじゃん!オレも今が良かった!」と言ってしまいたくなるような内容ばかりで、ここで紹介すらできないのが心苦しい。

こうした鬱屈とした世の中で、20~30代の論者による同世代論が注目を集めているようだ。彼らは過酷な現実を背負わされた社会的弱者という従来の若者像に意義を唱え「今が幸せ」と主張する。変革の意志を社会ではなく個人に向けて、物質的には豊かさを享受しながら、不透明な時代を生きる心理を代弁しているらしい。(参照:「日本経済新聞12月17日朝刊」)

とりわけ古市憲寿は著書『絶望の国の幸福な若者たち』では、「未来を信じられないからこそ、今の幸福が際立つ」未来は暗い、だから今が一番幸せなのだという論理展開を行なっている。さらに本書で「だって、どんなに悪い労働環境で働いていても、どんなに不安を抱いていたとしても、仲間のいるコミュニティに戻ればいいのだ。経済的な不満も、未来に感じる不安も、様々な形で提供されるコミュニティが癒してくれる。それこそが若者が反乱を起こさない理由の1つでもあるのだけど、他に選択肢がないんだからしょうがない(P253)」と述べている。

これには少々困惑した。もし古市のような考え方をもった若者ばかりであれば、それこそが絶望の国と言えると思うからだ。様々な社会システムが若者を虐げ、さらに壊されようとしている中で「今が幸せ」とはなんとも心細い感情だ。でも僕は彼のような考え方を持った若者は少数派だと信じている。なぜなら変革をしようとしている若者は一定数以上存在するし、抗議デモはお粗末だったけれど、色々やり方を模索している若者はいるようだ。

僕は何も、60年代の学生活動のように「革命的な抗議活動をすべし」と言いたいわけでも、「日本のシステムぶっこわせ」と主張したいわけでもない。少なくとも現状に対して一定の疑問なり、意志を持つことが重要なのではないかと思うのだ。ウォール街占拠デモもそうだけど、緊張感もなく、不満の矛先の現状でさえも理解していない抗議活動は見ているものを呆れさせる。ここでも述べたように若者世代の格差はこれから益々上昇していくだろう。(参照 )そしてグローバル企業は日本の高税率やがんじがらめの規制に降参し、出て行くかもしれない。

「国家や社会の問題はイメージしにくいが、自分の身の丈にあった問題には現実に取り組んでいくのが今の若者だという。社会を変えるより、どんな社会がきても生き残れるように自分を変える(参照:日本経済新聞)」

これは言うなれば、企業なり一定の組織に属した際も、組織を変えるより、決められたルールや制度に対して自分を合わせていくということだろう。僕は恐らくこうした考えが格差を生じさせているのではないかと考えている。少数の高い志を持った若者は、一定のルールや規則の中で、さらに利益追求なり、効率性向上なりを模索し、「集団」へ適切に訴えかけ、個人のみならず、組織全体を高めながら活動している。近年の社会や企業組織は、それに見合った報酬を彼らに付与する。成果に対する報酬という側面で考えれば、実に平等な時代になっているのかもしれない。僕はしたたかに個人で生き残ることもいいと思うけれど、帰属した組織を変革し、誘導できる力こそが幸福(成功)への近道だと確信している。クールに「今が幸せ」と呟くのもいいけれど、ほんの少し熱を持って活動すると、意外と未来は明るく、そうした「個」を理解し、能力を見出すための「場所」を提供してくれる別の「個」なり「集団」が存在しているのも事実だ。

参考文献

絶望の国の幸福な若者たち

「上から目線」の構造 (日経プレミアシリーズ)

本当に若者は幸福だったのか リベラル日誌

ウォール街占拠デモの愚かな実態 リベラル日誌

日本経済新聞 12月17日朝刊

若者は本当に幸福だったのか

オモチャ作りのゼペット爺さんは、人間の子供と同じ大きさの「人形ピノキオ」を作り上げ、天使に魂をいれてくれるように願う。ある晩、ゼペット爺さんが眠っている間に、妖精がピノキオに命を吹き込んだ。正直で勇気のある優しい心を持てば、本当の人間の子供になれると教えられたピノキオは、子供達の良心であるコオロギの「ジミニー・クリケット」と共に試練に満ちた冒険の旅にでる。ある日、いたずら好きのピノキオはジミニーが止めるのも聞かずに極楽島へ遊びに行ってしまう。ここで散々悪いことを覚えたピノキオは、自分の体が段々ロバのような形になってきたので、慌てて逃げ出し家に飛んで帰った。ゼペット爺さんはピノキオを探しに旅に出かけ、怪物鯨に飲み込まれてしまった。ゼペット爺さんを追いかけ家をでたピノキオは、鯨の腹の中でゼペット爺さんと再会を果たし、腹の中で焚火をして、煙にむせた鯨から飛び出して海岸へたどりついた。こうした行動を見た妖精は、ピノキオを良い子だと認めて本当の人間の子供にしてくれたのだ。

2013年春入社を目指す大学3年生の就職活動が本格化している。大企業は軒並み数百倍という高倍率を記録し、学生は必死に安定と正社員という称号を獲得するために奔走している。大学では勉強にあけくれ、ゼミや研究室では、偉そうに語る教授の尻をなめながら必死に単位や論文発表の機会を得ても、妖精は「まだ足りん」と言わんばかりに厳しい洗礼をあびせる。日本では大学を卒業したものの就職できずに、契約やアルバイトの仕事をしながら、その日暮らしを続ける多くの若者がいる。

古市憲寿は著書『絶望の国の幸福の若者達』で、若者は不幸だと世間に言われながらも、今の若者は生活に満足していて、満足度は過去40年間で15%近くも上昇しているとデータと共に述べている。果たしてこれは本当に若者の実態を表してるのだろうか。

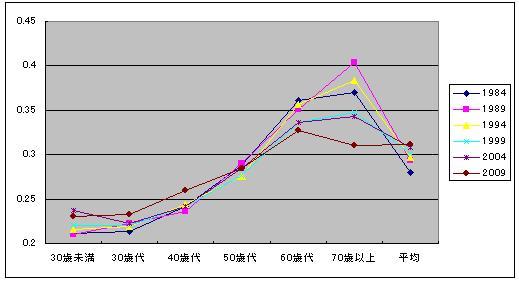

このグラフは年齢ごとのジニ係数を表したものである。ジニ係数とは所得が完全に平等ならばゼロ、1人の人が全ての所得を得ていれば1となる不平等度の指標である。これを見ると60歳以上の高齢者世代の格差は大きく縮小しているけれど、若者世代の格差はむしろ上昇している。この最大の理由は、正社員になれた若者とフリーターやニートのままの若者の所得格差が大きかったことであろう。(参照:『日本はなぜ貧しい人が多いのか』)つまり、この絶望の国は若者にとって一番絶望的であり、「満足している」というのはちょっと信じがたい。ひょっとしたら誰もが先が見えずに貧しくなっていくこの国に、投げやりになっているだけかもしれない。

(出所:厚生労働省「平成22年度賃金構造基本統計調査」より筆者作成)

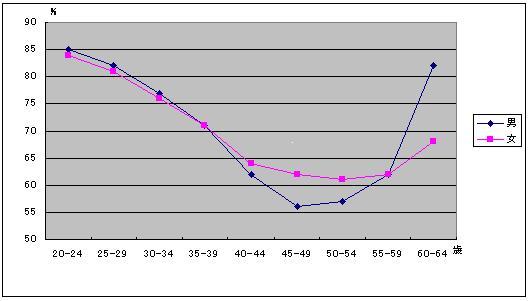

このグラフは、年齢別の正規雇用者と非正規雇用者の賃金格差を示している。これを見ると年齢が高くなるにつれて大きな格差が見られるようになる。40歳代後半から50歳代前半では、非正規雇用者は正規雇用者の6割程度の賃金しか稼げないことが読み取れる。日本では解雇規制や不況の影響から、2005年辺りから雇用情勢に構造的変化が見られ、比較的容易に解雇を行なうことができる非正規雇用者の割合が増加し続けている。(参照 )こうした傾向が継続することになれば、きっと世代間格差も拡大するだろうけど、世代内格差も大きくなってくるはずだ。

インターネット大手がスマートフォン関連技術者を大量採用する方針を示し、優秀な人材を獲得するため破格の条件を用意する企業も出てきている。SNS大手のグリーは新卒者に最高1500万円の年収を約束し、DeNAも12年度から新卒技術者に最高で年1000万円を支給するようだ。企業は常にトレンドを模索し、そうした戦略にマッチした専門家に高い給料を払う。だけど世の中のスピードは益々速くなっているから、生き残るのは並大抵ではないだろう。

これからの時代は確かに世代間格差も問題だけど、それ以上に世代内格差が浮き彫りになってくるのではないだろうか。正社員になることを望み、妖精に認められるために、学業に死に物狂いで打ち込んでみても、企業は正社員として雇用してくれるかどうかは分からないし、正社員になれたとしても、年々給料が上昇して、主要なポストが用意され、引退する時は多額の退職金を保証してくれるような時代ではなくなってしまった。

古市の調査のように若者は「満足している」のかもしれないけれど、これから日本の社会制度は益々変化し、カネは国家にむしりとられていくだろう。若者はこの国の行く末に背を向けて、安定を求めて身近な楽園に行きついたのかもしれない。だけどこれから競争は激化し、勝ち残ったものだけに多額の報酬や幸福を約束してくれるような時代になっていくはずだ。残念ながら昔のように入り口で成功すれば安泰という時代は終わってしまったのだ。現状「満足している」若者達も、年齢を重ねるにつれて不満が高まり、不幸になっていくかもしれない。ピノキオが人間になっても幸福なのは一時的なもので、学校に通い、働かなければ、生計を立てることはできない。道を間違えれば「人間にならなければよかった」なんていう夢のない話になってしまうだろう。若者も歳を重ね、次の世代に移った後も「満足している」という回答をできるように、常に走り続けないといけないのだ。このちょっと先が見えない絶望の国で。

参考文献

ちきりんの「おちゃらけ」は全然笑えない

今、日本で最も時代遅れな団体=「経団連」 Chikirinの日記

まかり間違えば世界恐慌の引き金にもなりかねない欧州債務問題を大きな要因として、停滞と不安が日本社会に暗い影を落としている。少しでも安定した就職先に入りたいと望む新卒学生は大手企業に殺到し、数百社にエントリーをしても1社も内定できない学生が大量に溢れているようだ。

ニューヨークの「グラウンド・ゼロ」では米同時多発テロで命を落とした人々を悼むように、世界貿易センタービル跡地に人口の滝の水が注がれている。日本も3.11東日本大震災という予期せぬ悲劇を経験し、震源地域のみならず、日本全体に今も尚、その爪痕は大きく残されている。しかしながら人々は再生を目指して、瓦礫の撤去作業や港の開港など日々奮闘し汗を流している。

そんな中、僕はあるブログを読んで、あまりの暴論に心が痛んだ。それは著名ブロガーちきりんの『今日本で最も時代遅れな団体=「経団連」 』というエントリーだ。最初に断っておくけれど、僕はちきりんとは一面識もなく、彼女自身を冒涜するつもりも、個人攻撃をするつもりもない。ではなぜここで取りあげるのかと言えば、その内容にあまりにも違和感を覚えるからだ。

ちきりんはこのエントリーで次のように述べている。『製造業が悪いとは言わないけれど、日本が過度の製造業依存から抜け出す必要性があることを、ちきりんは何度も書いてきています。最近の経団連はなにかというとすぐに「日本から出て行かざるを得ない」と(政治家や国民)恫喝するけれど、狼少年みたいなことばっかり言ってないで、出て行きたければ出て行けよ!って感じです。』

このグラフは、2008年における国内総生産を経済活動構成別に色分けしたものである。この構成比によって、各国における産業構成比が把握することができる。産業構造の変化を長期的に見ると、所得の上昇によって、第一次産業から第二次産業、さらには第三次産業へと変化することが知られている。実際、主要先進国の産業構成比は、第三次産業の割合が高くなっている。こうして見ると、確かに主要先進国と比較して、日本の製造業の割合は高いことが分かるけれど、ドイツ、韓国も同じくらい高い割合で推移している。また日本は、教育、健康、対地域社会・個人サービスの割合が先進国の中では非常に高いことが読み取れる。

(出所:ILO LABORSTAより筆者作成)

このグラフは2008年の就業者の産業別構成比を示している。主要先進国は、産業構造の重心を水産業から製造業、製造業からサービス業に移し、それに伴い、就業構造を変化させながら経済発展を遂げてきた。実際、日本、欧州、米国の傾向をデータで見ると、第三次産業に該当する部門の割合が約7~8割に及んでいる。日本も含めて「製造業」の割合は20%を割り込んでいる。

産業別GDPと就業者の産業別構成比を見ても、製造業はわずかに20%程度であるし、この数字は年々減少している。これが過度の製造業依存と言えるのだろうか。さらに資源国でない日本において製造業が重要であるということは言葉に出すまでもない。今後も、製造業と金融、そしてIT産業などの知的サービスをバランスよく成長促進に活用する事が重要なのだ。

日本経団連についても、僕はちきりんとは全く逆の考えだ。確かに、当初経団連は法人税減税を引き出すための戦略の1つとして「日本から出て行く」と主張していたと思うが、震災以降は本気で警告しているのではないだろうか。これは、トップ企業のいくつかがさらに一歩進んで、研究開発機能やマザー工場機能の一部を海外に移転するようなニュースが増えてきていることからも容易に想像できる。

これまでに日本の経営者は、欧米の企業と比較しても、自国でビジネスを展開することにこだわってきた。法人税の高さや規制の多さを鑑みても、合理的に考えれば、とっくの昔に日本から出て行くという選択肢があったにも関わらず、彼らがそれをしてこなかったのは、国内雇用をできることなら守りたいという意志であろう。ちきりんの言うように「とっとと出て行けよ!」と言われれば、喜んで出て行くだろうし、残るのは空洞化に泣く多くの国民だ。もしちきりんが過度に製造業に依存していると考えているのであれば、尚更のことであろう。

製造業は日本が世界に誇れる産業の1つである。こんなに数多くの企業の名前が世界中で知れ渡っている国は、他に存在しない。日本の製造業はこれまでも、そして今後も、日本が世界経済の中で生きていくうえでの、日本にとっての最大の武器なのである。

さらにちきりんは製造業の代替産業について次のように述べている。『中国など新興国の工業化に伴い、日本の「脱製造業依存」がこれだけ言われながら、何年もの間全く話が進まない最大の理由は、製造業に代わる“日本を代表する産業”が他にひとつもでてきていないからです。…略…民間人の中にはこの点に関して、アメリカやイギリスを手本にし、IT産業や金融産業を押す意見も多いのですが、前に「日本に金融業は無理!」 というエントリで書いたように、ちきりんはこの国に金融業が向いているとは思えません。IT産業については「金融業よりは相当マシだが、まだまだこれから」という段階でしょう。…略…製造業の代替産業として、ちきりんが一番可能性があると思っているのは「ホスピタリティ」産業です。』

僕はこのあまりにクレイジーな意見を読んで、呆れてしまい読むのを放棄しそうになったが、しょうがないから最後まで読んだ。

僕の主張は単純だ。「産業と金融は男と女のように切っても切れない関係」ということだ。言い換えれば、産業力の強化のために、金融力の強化が必要であるし、資本主義経済である以上は、金融抜きに経済、産業活動を運営することは事実上不可能なのだ。さらにこれほど高度化し、グローバル化した現代で生活し、尚且つ金融業界出身者が「金融業は日本人には無理!」と吐いて捨てた所に大きな衝撃を受けた。

本格的な議論をする前に、世界の金融市場の概要を見ていこうではないか。08年時点で、世界の株式市場の時価総額は21.2兆ドルで、世界最大の市場は米国であり、時価総額構成比は43.9%、続いて日本が10.8%、ロンドンが7.9%、フランスが4.4%、ドイツが3.6%となっている。さらに世界の債券市場の時価総額は86兆ドルで、世界最大の市場は、これまた米国で36.4%、続いて日本が11.5%、ドイツが7.0%、フランスが5.7%、イギリスは4.8%である。

つまり株式市場、債券市場共に、米国には大きく突き離されているけれども、どちらも世界で第2位の市場を保有しているのが日本だ。確かに日本の金融業界はグローバル競争力が高いとは決していえない。だけど、その未成熟さが原因で、本来日本が得意であったはずの「ものづくり」にまで影響を与えているのでないだろうか。

日本は企業の関わるM&Aは金額的に少なく、未だにM&A後進国である。エクソンモービル、IBM、AT&Tのように世界の有力企業のほとんどは、大型M&Aを実行することによって巨大化してきた。ハイテク時代、グローバル化時代を生き残るのは「規模の経済」が重要であることは言うまでもない。つまり適切な金融業の運営は経済を活性化させ、企業に競争力をつける後押しになるのだ。それはS&P世界株式指数(製造業対象)時価総額上位10社に、米国企業がほぼ独占していることからも明らかだ。幸いにも、日本には既に世界有数の市場ができあがっている。後はイギリスやアメリカをロールモデルとして、株式の資金調達やM&A業務を強化すれば十分に世界と戦えるはずだ。

金融業界の最大の役割は、少ないコストと短い時間で、産業界の求める資金を提供することである。それはベンチャーキャピタルによる新興企業への投資やヘッジファンドも重要な役割を担う。こうしたリスクマネーが大量に存在したからこそ、米国では、アップル、インテルのようなベンチャービジネスが成長したのだ。世にでてくる前のフェイスブックにしても、グーグルにしても、アマゾンにしても、アイデアはあるけれど、十分な資金を持たない優良ベンチャー企業は無数に存在する。こうした企業に投資するシステムが整っていなければ、いくら優良企業であっても成功することはできない。ちきりんの言うように「日本のITはまだまだ」かもしれない。でもそれは一部では金融業務の未成熟さが原因であるかもしれないのだ。また企業再建や産業再編についても、金融業務の力が必要不可欠だ。こんなことは、金融業界発展のためにアタマを使って尽力してこられたちきりんには自明のことかとは思うが。

最後に代替産業が「ホスピタリティ」産業という件については、本当に恐れ入った。ちきりんは「金融業なんて向いてないし、東証も要らない 」というエントリーで、日本に国際金融センターは必要ないし、能力的に無理だと述べている。金融業なくして、サービス業が発展するとでも本当に考えているのだろうか。釣りネタとしてもあまりにもあまりにもあまりにもである。

東京が国際金融センターとしての機能を持つことは、日本経済全体にとって大きなプラスだ。金融が栄えれば、付随したプロフェッショナルサービス、つまり法律、会計、税務なども栄える。そして知的ビジネスが集合することになれば、ホテル、飲食、空港、交通、教育機関などにも大きなメリットがでてくる。つまりは「ホスピタリティ産業」の力を強くしたいのであれば、金融業の力を強くする必要があるし、何より世界的なビジネスセンターが存在することになれば、必然的にサービス産業は発展する。サービス産業だけにフォーカスし、強化しようというのは、あまりに愚かな考えだ。

こうして考えていくと、ちきりんの述べる、「製造業は日本から出て行け!」、「日本に金融業はいらん!」という理論がいかに日本にとってマイナス効果があるかということが分かるだろう。ちきりんさんには是非、その素晴らしい書籍「自分のアタマで考えよう」のタイトルのように、もう少し思慮深くなって頂き、これからも世の中の知的サービスという分野で貢献してもらいたいと願うばかりだ。最後に、こうして僕が疑いを持ち、色々調べることによって、様々な考えができたのもちきりんのおかげであることを述べておきたい。ひょっとしたら、トンデモ発言をすることによって、読者に洞察力と思考力をうえつけさせようと考えているのかもしれない。そ、そ、そうだったのか!

参考文献

日本はなぜ貧しい人が多いのか女性は労働市場でも日本の救世主になるかもしれない

政府が厚生年金や国民年金の支給額を2012年度から段階的に引き下げる方針を打ち出し、高齢者は怒りに震えている。これは過去の物価下落時に支給額を下げなかったために、払いすぎになっている特例水準を本来水準に戻すための当然の措置である。金融危機以降、物価は大幅に下落し、11年度は支給額と本来水準との差は2.5%にまで達している。少子高齢化によって支え手が減り、年金財政は高齢者に対する給付抑制と現役世代に対する保険料の引き上げを行なわないと立ち行かなくなってきている。これまでの年金改革では保険料引き上げのみが行なわれ、現役世代の負担感は強まるけれど、受給者に対してはデフレの影響で実質的に受給額が増加しているのだ。果たしてこのような不公平感が高まる状態で、社会保障に手をつけずに増税だけを行なうということで理解は得られるのだろうか。

世間はデフレを悪者として捉えているけれど、僕は常々「福の神」だと思っている。確かにデフレ状態が継続すれば、日本の大企業は売上が伸びずに困ることになるかもしれない。だけど個人という側面で見るとそれほど悪いことばかりではないのだ。仮にインフレ率が大きく上昇すれば、銀行に預けている預金はその価値が目減りし、僕達の給料はインフレ率ほどには増えないだろうから、実質的な収入は減少し、生活レベルは低下することになる。日本の企業は大抵年功序列制度を採用している。この制度に無理があることは、これまで何度も述べてきたけれど、通常の社会人の場合、年齢を重ねるごとに給料が増えて豊かになっているのだ。

年金問題が世の中を賑わし、政治家が慌てふためいているけれど、こんなことになることは初めから分かっていたことだ。日本は急速に少子高齢化が進み、ついに2011年の日本の出生率は1.3人にまで落ち込んでいる。これは多くの人にとって、高度成長期のように将来に明るい希望が持てなくなって、子供を産むことがリスクになってしまっていることが1つの原因かもしれない。労働力不足を補うために移民政策という方法もあるけれど、僕はいまこそ日本の優秀な女性の手をかりる時がきたのではないかと考えている。

これは2010年の女性の年齢階級別労働力率を表している。日本では20歳代後半から30歳代にかけて比率が低下し、カーブが全体としてM字型になっていることが大きな特徴である。こうしたM字型カーブが見られるのは、アジアでも韓国だけである。台湾でも昔はM字型カーブが見られたけれど、今では見られなくなっている。結婚・出産・育児等のために、労働市場からいったん退出し、その後落ち着いたら再び復帰するという日本女性労働者の特徴が読み取れる。これは欧米諸国でも70年代には見られた現象だけど、現在は綺麗な台形型を描いている。

(出所:総務省HP、ILO LABORSTAデータベースより筆者作成)

これは就業者に占める女性の割合を国別に表示したものである。全体としては90年から08年にかけて上昇傾向にあるけれど、日本は主な先進諸国のなかで女性の割合が最も低いことが読み取れる。これは出産育児のために途中で労働市場から退出することによって、女性の労働率が低下するというM字型カーブがあることが要因の1つになっていることは間違いない。

日本の女性就業率は向上する余地が十分にあり、中途採用機会の拡大、仕事と家庭の両立支援などを通じた構造的な問題解決が求められる。また高齢者、特に男性の高齢者の就業率が、日本は他国と比較して高いことも女性の人的資本が無駄になっている要因として挙げられるかもしれない。

とりわけ女性はフルタイムの就業よりもパートタイムの就業が多い。これは妻の収入に対する税金の控除額が、フルタイムの就業の足枷になっているに違いない。税金の控除額の範囲内で働くというインセンティブが経常的に存在し、フルタイムではなくパートタイムという選択になってしまうのだろう。

僕は日本の女性たちの能力がいかに生かされていないかということを常日頃から感じている。外資系企業には能力の高い女性が多く存在し、企業の利益や国の税収に大きく貢献している。これはもともと外国文化での生活経験がある人が多い為、働くということについて積極的なことが考えられるし、企業側の制度体系が充実していることも要因としてあげられるだろう。

これはあくまで個人的な意見になってしまうけれど、若い頃に海外での生活経験がある女性はバランス感覚も優れていて、一緒に働きやすい人が多い。生粋の日本人女性と比較してもその差は顕著であるように思う。海外在住経験がない人はどこか男性に対して遠慮がちになるか、極端に敵視して対決姿勢をあらわにするような人が目立ち、日本社会の構造的問題が見え隠れしている。あくまでも割合の問題であって、当然そうでない人も沢山いるけれど。

2010年の35歳から44歳までの非正規雇用者の比率を見ても、男性が8%程度なのに対して、女性では5割を超えている。いったい日本全国で、どれほどの才能が使われないで浪費されているのだろうか。確かに移民政策は日本の労働力不足を解決する1つの手段かもしれないけれど、僕は日本文化の肌に合わないような気がするのだ。島国で単一民族という日本の特殊事情を考えると、海外のように移民を受け入れることに抵抗感があることは容易に理解できるし、何より日本の社会構造的欠陥を見直すことが先決であろう。

日本国の税制や社会保障制度は会社に強く依存しており、国家はその莫大な財政赤字をサラリーマンにたかることによって埋め合わせをしようとしている。こうした方針は、きっとこれかも変わることがないだろう。年金減額も決めることができず、膨張するばかりの社会保障費はいまにも破裂寸前だ。なでしこジャパンが夢をあたえてくれ、日本に金メダルをもたらしてくれたように、女性に企業戦士としても頼らなければならない時がきたのかもしれない。

参考文献

労働市場改革の経済学

安心社会から信頼社会へ―日本型システムの行方 (中公新書)

年功序列制度から脱出したら日本の未来は意外と明るいかもしれない リベラル日誌

日本の失業率の裏に隠された真実

大きな海で仲良く暮らしていたスイミーと兄弟達は、ある日大きなマグロに襲われ、泳ぎが得意だったスイミーは命からがら逃げ通せたものの、兄弟たちはマグロに食べられてしまう。兄弟を失ったスイミーは悲しみをどこかに押し込めて、大きな海を放浪しながら様々な生き物たちと出会い成長していく。そんな時、岩の陰に隠れてマグロに怯えながら暮らす兄弟そっくりの小さな赤い魚たちを見つける。スイミーは一緒に泳ごうと誘うけれど、「マグロが怖いから」と怯えていて小魚たちは出てこない。そこでスイミーはマグロに食べられることを恐れず、自由に海を泳げるように、みんなで集まって大きな魚のふりをして泳ぐことを提案する。スイミーは自分だけが黒い魚なので、自分がその大きな魚の目になることを決める。ある日マグロが現れ近づいてきたけれど、マグロはあたかもそこに自分より巨大な魚がいるように錯覚したのか、あわてて逃げていき、それから小魚たちは岩陰に隠れることなく海を自由に泳げるようになるのだ。

欧州の債務危機問題はスイミーの物語とは異なり、各国は混乱し、足並みは揃うことなく不安に怯えている。モンティ新首相の下で財政再建を目指すイタリアでは、前政権で連立与党を構成していた北部同盟が新政権に協力しない方針であるし、ギリシャでは新民主主義党のサマラス党首が、追加的な緊縮案を求められた場合に協力しない方針を表明している。さらに債務危機の長期化により、欧州全体に景気と財政の不信感が募り、フランスの国債まで売られはじめている。巨大な金融危機であるマグロを追い払うことができずに、欧州の小さな国々は今にも飲み込まれそうだ。スイミーのような勇敢で、皆を一致団結させるような国がこれから名乗りをあげるのかどうかは誰にも分からない。

こうした欧州債務危機問題が長期化し、泥沼化しているため世界経済の波乱要因となりつつある。当然日本も影響を受けていて、資金の逃避先として円が買われ続け、ドル円は76円付近をさまよっている。さらにアジアの景気が減速すれば、日本企業はアジアへの依存度を高めているため企業の収益への影響も大きい。こうしたことを背景として、トヨタ自動車は新車販売台数ランキングで08年から3年連続トップだったけれど、3位に後退する見通しとなっている。もちろんここには東日本大震災やタイ洪水による減産も大きく響いているけれど。トヨタ自動車社長豊田章男は、先日プレスに対し、「今後もこのような水準で円高が継続するならば、生産ラインをアメリカに移すことも視野に入れなくてはならない」と話していた。

(出所:OECD資料より筆者作成)

これはOECDによる「調整失業率」を示している。各国で公表されている失業率は国によって定義が異なるため、そのままでは国際比較ができない。そこでILOでは独自の指針に基づき失業率を定義して、各国の失業率が比較可能となるように試算している。それがOECDによる「調整失業率」である。この調整失業率を使用することによって、若干のぶれはあるものの、ある程度比較検討することが可能になるのだ。これを見ると、リーマン・ショック以降、いずれの国も失業率は上昇しているものの、日本は5%前後で何とか踏みとどまっている。これは日本の雇用システムが世界と比較して優れていることを意味しているのだろうか。

(出所:総務省「労働力調査」より筆者作成)

これは雇用者のうち、正規雇用者(いわゆる正社員)と非正規雇用者(パート、アルバイト、派遣社員、契約社員など)の内訳と、非正規雇用者が占める割合を示している。これを見ると、2005年頃から一時的に雇用情勢が回復したけれど、雇用の内容が大きく変わってきていることが読み取れる。97年以降正規雇用者は、ほぼ一貫して減少傾向にあり、非正規雇用者は増加し続けている。95年には非正規雇用者は1000万人程度であったのに対し、2009年では1700万人を超えている。

つまり、日本の雇用情勢が世界と比較して低水準にあるのは、非正規雇用者の増加によってもたらされている側面が大きく、単純に雇用システムが優れているとは言えないのだ。さらに非正規雇用者の賃金は、当然正規社員よりも少ないから、格差を助長することになるだろう。

欧州債務問題を発端として各国企業ではリストラを断行し、失業者が世の中に溢れ、各国の失業率は上昇し続けている。これを見てやっぱり欧米型成果主義システムは失敗だったとか、日本の終身雇用・年功序列型システムは成功だったとか言う人もいるけれど、別に日本のシステムが優れていたわけではなくて、非正規雇用者増加という事情があってこそだったのだ。

企業は年功序列システムを維持する為に、無用なポストを作ったり、正規雇用者を減らしながら、必死にもがいている。会社はもはや社員の生活を保証することができなくなっているのだろう。サラリーマンになることを目指し、社畜として会社に必死に奉公しても、いつ裏切られるかも分からないし、会社そのものが存続できるか不明だ。新橋のガード下で、ビールを片手に焼き鳥をつまみながら、「明日があるさ」と語り合い出世を夢見ていても、安定という楽園はグローバリゼーションの波に飲み込まれ、この世から消えていくことになるかもしれない。確かに終身雇用・年功序列型システムは経済が成長し、拡大し続ける局面では、魅力的で人々に有利に作用する。だけど景気が後退するようになると、年々給料を上昇させることはリストラを断行することなしには不可能なので、企業は見せかけだけでも維持しようと必死になる。

安定を求めて会社に束縛されることを選択しても、自由を失うばかりで見返りがないのであれば、それはシステムとして破綻している。成果主義システムを採用することにより国家や企業を生きるための単なる道具として利用することを、不謹慎で乱暴だと感じる人もいるかもしれないけれど、そうした正義がもはや守られなくなってきているのだ。それに成果主義システムの下で、競争にあけくれ利益追求にひた走ったとしても、ある意味では目標ははっきりしているので、連帯感は生まれ、チームワークも育まれるものだ。何もそこには人を突き落とすばかりの殺伐とした雰囲気ばかりがあるわけではない。

でも自由をもう一度取り戻すために、一歩踏み出すかどうかを決めるのはその人自身で、何より自由とは自らの手でつかみとってこそ効力を発揮するものなのだ。

参考文献

たった1%の賃下げが99%を幸せにする

スイミー―ちいさなかしこいさかなのはなし

新潮選書 日本はなぜ貧しい人が多いのか 「意外な事実」の経済学

若者はなぜ3年で辞めるのか? 年功序列が奪う日本の未来 (光文社新書)

年功序列制度から脱出したら日本の未来は意外と明るいかもしれない リベラル日誌